Por: Abelardo Carro Nava

Es sabido que el quehacer docente es un tanto diferente al de otras profesiones…

Para pocos es desconocido que la carga administrativa es una de las principales quejas que expresan las maestras y maestros que se encuentran laborando en alguna de las escuelas de la República Mexicana; ya sea en algunos estudios, en los medios de comunicación o redes sociales, o simplemente en las conversaciones que suelen darse entre conocidos o amigos que coinciden en algún evento familiar o social pero que conocen sobre el ámbito escolar, el tema sale a relucir en más de una ocasión, y no es para menos. En algún momento de la historia de la educación de nuestro país, a alguien se le ocurrió la brillante idea de asignarle tareas administrativas (a veces absurdas y sin sentido) a los docentes. Tal vez la idea de lograr la calidad educativa haya sido el detonante de tal suceso, o tal vez la falta de información sobre lo que sucede en dicho sistema haya propiciado esa impresionante carga administrativa hacia el profesorado mexicano. La verdad de las cosas es que quién sabe.

Ahora bien, establecer en estas líneas una serie de categorías para especificar qué actividades son las que definen la idea de la carga administrativa no es el propósito de este texto, porque, increíblemente en cada entidad federativa, se proponen las acciones más irrisorias que pudieran imaginarse; esto, sin olvidar que hay documentos y/o formatos “base” que sí o sí se tienen llenar o entregar: reportes para esto, informes para lo otro, llenado de formatos para aquello, bitácora o registro para esto otro, entre otras tantas cuestiones más, son el pan nuestro de cada día.

Se entiende que la escuela, al ser una institución en la que se deben y tienen que administrar los recursos de diversa índole, tenga que considerar diversas acciones para el adecuado desarrollo de su proceso administrativo, más relacionado con el ámbito de la gestión que de la administración propiamente dicha, pero bueno, esa sería otra historia u otro texto; lo que deseo resaltar aquí es el hecho de que en el ejercicio docente, la pedagogía y la didáctica se ha relegado a un segundo plano al priorizar las tareas de naturaleza administrativa, situación que ha desdibujado el sentido de esa docencia que significa estar con grupo escolar abordando contenidos y generando aprendizajes.

Es sabido que el quehacer docente es un tanto diferente al de otras profesiones, por ejemplo, de aquel ejecutivo de un banco que, cuando termina jornada laboral, cierra ventanilla y listo, culmina su día. A veces, como sabemos, la docencia implica destinar un poco del tiempo personal fuera del horario escolar, tal vez para preparar algún material didáctico, revisar algún material bibliográfico, revisar la planeación y registrar algunos avances que se hayan teniendo, visitar a un pequeño en su hogar porque ha dejado de asistir a la escuela, en fin, repito, difícilmente el ejercicio docente puede ser igual o semejante al de un ejecutivo de un banco. No obstante, tener en mente algunas ideas que pudieran llevar imaginar nuevas y mejores formas mediante las cuales las y los niños pudieran aprender, dista en demasía en sentarse, en la casa o en la escuela, a llenar cuanto formato, reporte o informe pidan las autoridades. ¡Es obvio que hay una gran diferencia! Por lógica, si la segunda cuestión es la que actualmente prevalece una buena parte del territorio mexicano, aunado al hecho de la amenaza constante por parte de la autoridad “o cumples o tendrás una sanción”, la cosa suele ir no mal, sino peor.

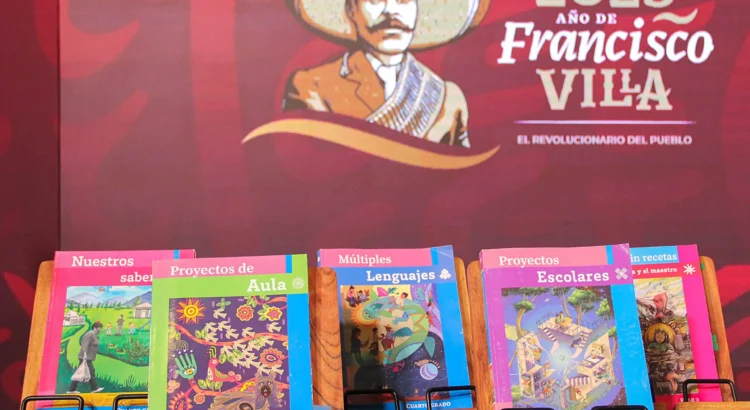

Desde hace algunos años, el tema de la descarga administrativa salió a relucir; recuerdo que Chuayffet, en el Acuerdo 716 ya planteaba el asunto de la descarga administrativa cuando se hablaba de la autonomía de gestión en las escuelas; pasó lo mismo con Aurelio Nuño, Esteban Moctezuma, Delfina Gómez, Leticia Ramírez y, muy recientemente, con Mario Delgado se habla del tema. Políticamente, este par de palabras genera buenos dividendos porque, por obvias razones: ¿qué docente no quisiera dejar de llevarse trabajo a casa o tener que dejar de llenar y llenar cantidad importante de formatos en la escuela?

Ezoic

Creo, si no me equivoco, con Esteban Moctezuma, que desde mi perspectiva fue un buen comunicador pero pésimo como Secretario de Educación, la esperanza de que se haga efectiva la eliminación de una excesiva carga administrativa al quehacer docente se ha mantenido entre las maestras y los maestros. Pregunta, si usted gusta absurda de mi parte: ¿para qué tanta entrega de informes, formatos, bitácoras, registros y quién sabe cuanta cosa más si en su momento se toman decisiones que poco o nada favorecen al sistema, particularmente a las y los alumnos, pero sí para que lleguen personajes indeseables como Aurelio Nuño o Mario Delgado?

Creo que ha llegado el momento de transitar hacia otros escenarios, digamos, menos discursivos y más operativos. El ejemplo que pondré de mi parte es muy sencillo. Hace unos días, platicando con una profesora sobre algunos temas relacionados con el trabajo por proyectos, salieron las actividades del próximo consejo técnico, no sin antes la semana de reuniones con padres de familia por el asunto de las evaluaciones; palabras más, palabras menos, ella me expresaba: “maestro, no sé para qué asignan un día en el calendario escolar para registrar calificaciones, día que antes era el de descarga administrativa, si el 11 y 12 de este mes tenemos que aplicar examen a nuestros chicos y para el 19 ya debe haber quedado todo el registro en el sistema, ¿y el 22 de noviembre qué vamos a hacer?, nada, lo que se le ocurra a mi director. Vayan al carajo con su descarga administrativa”.

Ezoic

Bien harían las autoridades que dirigen los destinos del sistema educativo de nuestro país, en sentarse un momento en la mesa y tal vez reflexionar un poco, digo, por aquello de que hoy se dice (igual que antaño) que están “tan preocupados” por brindar una educación de excelencia y cien por ciento humanista. ¡Sí, cómo no!

Al tiempo.

Fuente de la información e imagen: https://profelandia.com

Users Today : 248

Users Today : 248 Total Users : 35459843

Total Users : 35459843 Views Today : 418

Views Today : 418 Total views : 3418390

Total views : 3418390