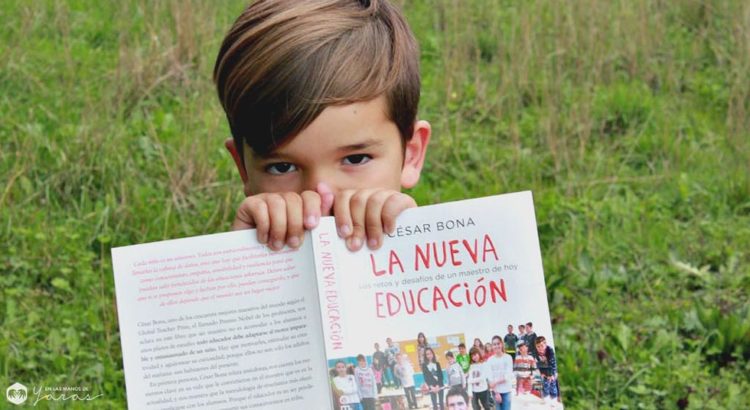

Autor: César Bona / Fuente: Sin Deberes

Una vez terminada la lectura de este libro, me vienen a la cabeza 2 palabras que resumen lo que, en él, me he encontrado: creatividad y frescura.

CREATIVIDAD, una palabra que César repite en un montón de páginas; para él es muy importante que los maestros (y los padres y madres) fomenten y creen espacios para que los niños den rienda suelta a su creatividad.

FRESCURA, su manera de escribir creo que refleja cómo es él y como se expresa cuando habla. Si te animas a leer su libro, te dará la sensación (mientras lees) de que estás sentado a su lado, escuchándolo mientras tomáis un café juntos. No es un libro “sesudo”, ni esperes encontrar grandes ideas o teorías pedagógicas; es un libro que muestra su manera de entender la educación, con multitud de ejemplos y anécdotas que le han ocurrido a lo largo de su vida de maestro.

En este artículo, a mí me gustaría compartir contigo algunos pensamientos que me han surgido durante (y después de) su lectura, por si te ayudan.

Al principio de su libro, César dice: “…estoy seguro de que alguno de vosotros, cuando acabe de leer dirá: Pues este tío no hace nada extraordinario” Y es cierto, si lees (o compras) este libro pensando encontrar “la piedra filosofal” o “la gran idea revolucionaria” de lo que debe ser la nueva educación… olvídalo.

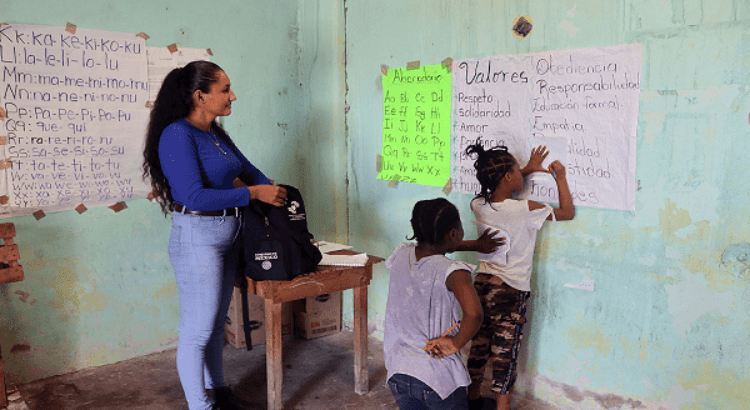

No obstante, para mí, César sí hace algo extraordinario en su día a día en el aula: todo lo que él hace tiene, como último objetivo u horizonte, educar el corazón de sus alumnos. En varios capítulos le “escucharás” decir que los contenidos de las asignaturas son importantes, pero más importante aún es “educar en cosas sencillas, básicas, pero que a veces se nos olvidan: el respeto, la empatía, la sensibilidad, la escucha y el esfuerzo para conseguir lo que te propones”

Un aspecto al que César da mucha importancia es la necesidad de estimular la curiosidad de los niños. Se nota que él es profe de Primaria y es consciente de lo importante que esto es para el desarrollo de la mente de los niños, y de la gran responsabilidad (y oportunidad) que la escuela tiene en lograr esto.

Hay una frase que habla de esto, y que yo he puesto al comienzo de este curso en el laboratorio de mi colegio: “Es muy difícil mantener la curiosidad (científica) en un sistema educativo rígido. El espíritu de descubrimiento y pensamiento creativo se pierde en la rutina escolar” (Albert Einstein) A mí me recuerda (cada vez que entro en el laboratorio) algo que es más importante que “enseñar biología”

¿Por qué seguimos pensando (algunos profesores) que esto de la creatividad es “perder el tiempo”? ¿No será que, como dice César, para estimular la creatividad hay que ser antes un maestro curioso?

A mí, quizás porque trabajo con alumnos “mayores”, reconozco que me cuesta esto de fomentar la curiosidad, pero intuyo que es algo fundamental que tengo que hacer si quiero educar mentes “abiertas al futuro” y formar adultos “competentes”.

Respecto al tema de los deberes, César tiene un capítulo titulado “Hacer deberes y a dormir”. En él dice textualmente: “Soy maestro, así que para ir terminando os voy a poner unos deberes. Empezaréis a hacerlos ahora, cuando acabéis de leer el libro y hasta la hora de cenar. Tenéis tiempo. Luego, cenaréis y a dormir. Mañana (por la tarde) haréis lo mismo: os pondréis con los deberes, y luego cenaréis y a dormir. Alguno de vosotros tendrá “extraescolares”; da igual: las extraescolares no diluyen los deberes ni son excusa para que no los hagáis. Tendréis que hacerlos igualmente. Y después, a cenar y a dormir… Esto es lo que les sucede a miles de niños: salen de la escuela y tienen que empezar a hacer tareas (de cada asignatura, por supuesto). Todo el mundo pone deberes porque queremos que todos aprendan de nuestra asignatura, que sepan muchas cosas. Nos hemos metido en una inercia por la que queremos muchos Einstein a los 12 años” Para César, si el niño no ha terminado a las 7 de la tarde de hacer los deberes, el maestro tiene que replantearse esos deberes que está mandando, porque algo no está haciendo bien.

Por último, terminaré con respondiendo a esta pregunta: ¿Qué me ha supuesto leer a César?

En primer lugar, me ha dado seguridad en lo que estoy haciendo como docente; creo que el camino a seguir es “educar para la vida”, y no (solo) para los exámenes. Y esto lo conseguiremos si educamos sus mentes (con contenidos), pero también su corazón (para que desarrollen actitudes que les hagan querer y valorar a sus semejantes)

Por otro lado, creo que es importante tener humildad; siento que estoy en el camino correcto, voy innovando (aunque a veces sea mediante el método de “ensayo-error”) pero he de ser consciente de que no estoy más que al principio de una larga senda llamada “educar a mis alumnos para ser adultos del siglo XXI”. A la hora de buscar lo mejor para mis alumnos es vital escucharlos; como dice César: “Es curioso, no me lo negaréis, que pretendamos enseñar contenidos a seres de los que no sabemos nada”

Por último, la lectura de este libro me ha dejado un reto: tengo que ayudar a mis alumnos a “ampliar sus horizontes”, es decir, conseguir que sean personas sensibles a los problemas que existen en nuestro Mundo; que los conozcan, pero que no se queden sólo en eso, sino que se comprometan por proponer soluciones creativas. En definitiva, por poner su granito de arena para construir un mundo donde merezca la pena vivir.

Para finalizar, me gustaría reflejar en 3 frases lo que, para mí, sería una “nueva educación”:

- hemos de enseñar educación emocional a los alumnos, no solo enseñarles conceptos.

- tenemos que conseguir que nuestros alumnos se comprometan por mejorar su sociedad y el mundo en el que viven.

- las escuelas debemos enseñar conceptos que sean útiles y aplicables para la vida, no (sólo) para aprobar exámenes y sacar títulos.

- no hay que hacer cosas complejas y “espectaculares” para innovar o educar “de otra manera” como padres o profesores que somos; solamente hay que escuchar a los niños, quererlos y proponerles hacer aquello que sabemos que les gusta hacer y que les ayuda a aprender “para la vida”

Y si tú escribieras algo titulado “la nueva educación”… ¿de qué cosas hablarías?

Déjanos un comentario contándonoslo, ¡y enriquece así nuestra comunidad con tus ideas!

Links para la descarga:

https://drive.google.com/file/d/1oiO7HMoMDWAkzVZXUaT4dZ-SLBnk6kkY/view

ó

La_nueva_educacion_-_Cesar_Bona

Fuente de la Reseña:

http://www.sindeberes.com/la-nueva-educacion-el-libro-de-cesar-bona/

Users Today : 53

Users Today : 53 Total Users : 35419693

Total Users : 35419693 Views Today : 77

Views Today : 77 Total views : 3353938

Total views : 3353938