Por: Javier Sampedro

El rechazo a las vacunas, el ataque a los transgénicos o la negación del cambio climático son la nueva versión del viejo ataque a la ciencia.

Desde el tribunal eclesiástico que juzgó a Galileo para hacerle desistir de sus conclusiones experimentales, la ciencia lleva más de cuatro siglos dándose de bofetadas con los señores del lado oscuro. Visto desde hoy, cuesta imaginar por qué las teorías de Copérnico, Kepler y el propio Galileo no fueron aceptadas de inmediato por su inmenso poder explicativo. Como decía el astrofísico Carl Sagan: “Me pregunto cómo es que apenas ninguna religión ha mirado a la cienciay ha concluido: ‘¡Esto es mejor que lo nuestro! ¡El universo es mucho mayor de lo que dijeron nuestros profetas, más sutil y elegante!”.

Por ejemplo, Dawkins desarrolló en los años ochenta un argumento chispeante contra el “diseñador inteligente” de los nuevos creacionistas, que deducen la existencia de Dios a partir de la complejidad de sus criaturas. Pero un diseñador inteligente, aduce Dawkins, debe ser aún más complejo que las criaturas a las que pretende dar explicación, luego no les da ninguna. Es un razonamiento brillante, a la altura de su autor.

El problema con todo esto, naturalmente, es que un individuo irracional no atiende a razones. Las personas religiosas se basan en la fe, no en el argumento. Y este mismo es el problema con las otras religiones, las creencias modernas que han sustituido la catequesis por una serie de credos laicos, como la fe en la madre naturaleza, el repudio a la tecnología opresora y los hechos alternativos que emanan de la Casa Blanca como versículos del Evangelio. Los meros argumentos racionales no van a parar esto. No lo han hecho nunca, y no lo van a hacer ahora.

“Os metéis con la homeopatía cuando no le ha hecho nada a nadie”, decía un whatsapp que circulaba el otro día. No sé quién es su autor, pero tiene una exquisita mala uva. La homeopatía, en efecto, no le ha hecho nada a nadie, ni podría hacérselo. Un producto homeopático, según los textos fundacionales de esta sandez, no es más que agua pura y cristalina, con algo de cloro si sale del grifo. Esta religión moderna consiste en diluir una sustancia dañina en tantos órdenes de magnitud que al final no puede quedar una sola molécula de ella. Es increíble que una idea tan estúpida se haya generalizado de tal forma. Pero así es (véase artículo adjunto).

La homeopatía no es más que una estafa. Una cuestión más grave, por supuesto, es que el chamán convenza al paciente de que tiene que dejar su tratamiento médico para abrazar el elixir fraudulento. Ahí muere gente, y los tribunales pueden actuar. Pero, cuando no se llega a esos extremos, o no muy frecuentemente, los productos homeopáticos seguirán gozando de una estantería vistosa en la farmacia. Es avalar una estafa, pero los políticos parecen estar acostumbrados a esa práctica, a juzgar por sus (nulas) iniciativas para erradicarla. Fácil: la mayoría de los españoles creen en la homeopatía, y no están los tiempos para perder votos.

ampliar foto

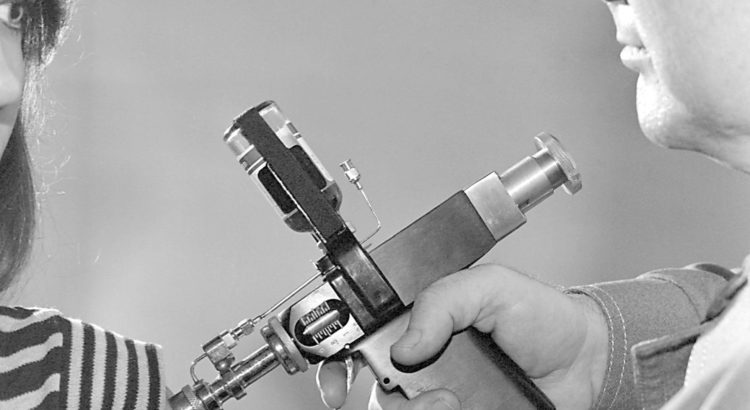

ampliar fotoSi nada de eso funciona, el abogado siempre puede aducir cualquier falacia que circule por la Red o sus alcantarillas, como por ejemplo que la vacuna que le han puesto a tu hijo causa autismo. Es mentira, y de la peor clase —ignorante e interesada—, pero ha causado unos daños profundos al sistema global de salud. En los años 2000, estas prácticas de leguleyos llegaron a vaciar a Estados Unidos de las firmas farmacéuticas que, como Pasteur o Glaxo, habían apostado por las vacunas. Esto fue un desastre que todavía no hemos superado del todo.

La esperanza media de vida de los países occidentales se duplicó en el siglo XX (de los 45 a los 90, redondeando un poco) debido a las tres patas esenciales de la lucha contra la infección: el alcantarillado, los antibióticos y las vacunas (hoy habría que añadir los condones, seguramente). Las zonas deprimidas de África y Asia siguen necesitando esos avances, contra las enfermedades antiguas y contra las que puedan surgir, y sin la investigación privada no parece posible.

Además, los gestores de la salud pública coinciden en que sin medicina preventiva no hay futuro. La esperanza media de vida occidental sigue aumentando a un ritmo lento pero constante de un par de años por década, pero la razón principal es la mejora en el tratamiento del infarto (que sigue siendo el gran matarife en el mundo desarrollado, por encima de todos los cánceres juntos). Esos sistemas son caros e imperfectos, pues rara vez devuelven al paciente su calidad de vida anterior. El sistema sanitario actual, sea público o privado, no es sostenible. Hay que apostar a fondo por la medicina preventiva.

Y las vacunas son medicina preventiva por definición. Se las pinchas a la población de riesgo y evitas que desarrollen unas enfermedades que, de haberse producido, habrían supuesto un tormento para el paciente y una sangría para los presupuestos sanitarios. Las artimañas jurídicas de los tiburones significarán a la larga un horrible aumento del gasto público y un estorbo para el avance de la investigación biomédica. Es obvio que los políticos pueden hacer mucho para animar a la Big Pharma a investigar en vacunas. También lo es que no está en su agenda de prioridades.

Lo que hasta ahora está salvando a estos abogados, y a los padres que se niegan a vacunar a sus hijos, de un buen embrollo civil o incluso penal es un efecto estadístico bien conocido de los epidemiólogos. Frenar la propagación de un virus no requiere vacunar a toda la población. Basta con vacunar a tres de cada cuatro. Lo que haga el cuarto individuo da igual a efectos epidemiológicos. Así que los hijos de los antivacunas están protegidos contra las principales enfermedades infecciosas gracias a los demás padres, los que sí vacunan a sus hijos. Puede parecer una paradoja, pero no son más que matemáticas.

El rechazo a los alimentos transgénicos —otra de las religiones de nuestro tiempo— plantea cuestiones aún más complejas e interesantes que el creacionismo, los pseudofármacos y las vacunas. Es curioso que una humilde semilla sea más importante que Dios padre, pero así son las cosas.

La mayor parte de la gente cree que hay una polémica científica sobre la seguridad para la salud de los transgénicos. No la hay. Todos los científicos y biotecnólogos de plantas coinciden en que los transgénicos son seguros para la salud, y también para el medio ambiente. Si llevan décadas investigando en ellos es porque, además de haber descartado esos riesgos, están convencidos de que los transgénicos son el mejor modo de incrementar el contenido de vitamina A del arroz — la base de la alimentación de media Asia, pobre en ese compuesto esencial—, crear variedades de las principales plantas de cultivo tropicales que sean resistentes a la sequía, y que por tanto gasten menos agua, ralentizar la oxidación que arruina la fruta, para una gestión más eficaz y sostenible de muchas plagas, sobre todo las enfermedades virales que arruinan las cosechas de varios países africanos, en fin.

En el caso del rechazo irracional a los transgénicos, los grandes responsables han sido los grupos ecologistas, con especial mención a Greenpeace, que lleva décadas poniéndolos entre sus tres o cuatro líneas estratégicas, a la altura de los residuos nucleares o el cambio climático. “Los ecologistas se oponen a los transgénicos porque tienen la panza llena”, me dijo en una entrevista el padre de la revolución verde, Norman Borlaug.

Tenía razón. Greenpeace ha conseguido intoxicar (ideológicamente) a la población occidental, y que Europa tenga una legislación absurda y retrógrada sobre los transgénicos. En el fondo eso da igual. Los países que verdaderamente los necesitan, como China y varios de África tropical, llevan años investigando en sus propios transgénicos. El largo brazo de Greenpeace no llega allí. Malo para la contaminación, bueno para la ciencia.

El negacionismo climático no es muy distinto de las religiones anteriores. Todas consisten en cegarse a la evidencia, inventar una realidad paralela e infectar a la mayor parte posible de la población con ella. Todas acabarán fracasando —la realidad es tozuda—, pero nadie sabe cuándo. Nuestro cerebro no está hecho para el pensamiento científico: pensar así nos cuesta Dios y ayuda, y poca gente está dispuesta a esa tortura. Habrá que inventar algo.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/06/16/ciencia/1497616571_649155.html

Users Today : 302

Users Today : 302 Total Users : 35459897

Total Users : 35459897 Views Today : 482

Views Today : 482 Total views : 3418454

Total views : 3418454