Por: Pluma Invitada

Tradicionalmente, las tareas escolares han tenido el objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos o poner en práctica lo aprendido, eso, en el mejor de los casos, ya que la mayoría de las veces, la tarea sirve como una justificación del docente del trabajo que no siempre realizó, o, simplemente, la tarea sirve para eso, para dejar tarea.

En el contexto de la didáctica contemporánea, se proponen estrategias diversas, sobre todo con el desarrollo de las tecnologías y dentro de la tendencia constructivista, siendo que el alumno, cada vez mas, juega un papel protagónico dentro del proceso de E-A, como es el caso del concepto de Aula Invertida (Flipped Classroom, Jonathan Bergmann y Aaron Sams), como un método de aprendizaje, más que de enseñanza.

En síntesis, el aula invertida propone una serie de estrategias con las que se busca que la producción del conocimiento provenga, principalmente, del alumno a través de invertir el proceso de la secuencia de la clase, es decir, que, en lugar de que sea el maestro el que exponga los contenidos temáticos, los explique, diseñe los ejercicios y distribuya las tareas durante la hora-clase, sería el alumno el que lleve a cabo la investigación, previamente a la sesión dentro del aula y que sea en esta en donde se realicen las tareas de reforzamiento, debate y aspectos propositivos, generando, así, un aprendizaje colectivo en el que cada elemento tenga un papel protagónico, de acuerdo a sus propios intereses y contextos particulares, para la solución, en conjunto, de los problemas.

De esta manera, se pretende que el aprendizaje se dé al ritmo del estudiante desde su propio espacio (físico y virtual), y, en el aula, como un foro participativo.

En cuanto a los objetivos que se pretenden con el aula invertida, se pueden mencionar la generación de una meta final, la producción de un plan de trabajo, la evaluación de contextos, la resolución de problemas en conjunto y la búsqueda de mejores resultados, palpables y evaluables de forma integral.

Dentro del campo de la investigación, el proceso de la generación de contenidos siempre se ha hecho, si no, sería imposible hablar de investigación; así, en todo trabajo escolar, se pretende, precisamente eso: que sea el estudiante el que aporte los contenidos y que estos sean llevados al aula para su exposición, debate, etc., lo cual no siempre sucede, ya que la gran mayoría de estudiantes, sobre todo en los niveles básico y medio superior, no lleva a cabo investigaciones serias, cayendo, muchas veces en el plagio, sobre todo con las facilidades de acceso a la información que da la tecnología de internet.

La implementación del aula invertida ha generado alguna polémica y, hasta cierto punto, algunas contradicciones a considerar.

La estrategia del aula invertida requiere del acceso a las redes y del uso de la tecnología de los diversos dispositivos, tanto por parte del estudiante, como por parte de las instituciones que pretenden aplicarla y, por supuesto, del docente, lo que significa la disposición de recursos que en la mayoría de las escuelas no existen (pantallas, cañón, conexión a internet, plataformas, etc.), y la habilidad requerida para su manejo y cuidado.

Por un lado, leemos que esta pedagogía deja mas tiempo al maestro que, sabemos, siempre se ve mas que saturado de actividades, sobre todo en cuanto a la carga de trabajo extraclase, pero por otro, encontramos que la misma propuesta del aula invertida implica aún mas aumento de la carga laboral del profesor, aunque se dice que lo convierte en un innovador y coprotagonista del aprendizaje, siendo que no se menciona nada sobre el otro aspecto del proceso, el de la enseñanza, lo que nos lleva a pensar que el docente será, entonces un operador, un animador, un promotor; todo menos un educador.

Supone, el aula invertida, que el alumno será lo suficientemente responsable para cumplir, cabalmente, con los objetivos, sobre todo a la hora de realizar el trabajo en casa y dentro de un tiempo predeterminado, con la finalidad de generar el conocimiento para sí y para sus compañeros, lo cual, definitivamente, es de dudarse, sobre todo cuando tenemos ante nosotros la tarea de revisar los trabajos escolares, cuya calidad, casi siempre deja mucho que desear en cuanto a veracidad del origen de los textos, su presentación, su sustento y su ortografía, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿realmente los trabajos escolares de investigación aportan o solo sirven para completar las listas de calificaciones?, es decir, se habla de fallas al momento del aterrizaje, o sea, de calibrar los resultados como una operación en números negros…, ¿hay resultados positivos?

Otra pregunta que, inevitablemente, salta se refiere al aspecto formativo del alumno: ¿en qué momento se presenta la oportunidad de que el tiempo invertido sea redituable en cuanto a la puesta en práctica de los valores?

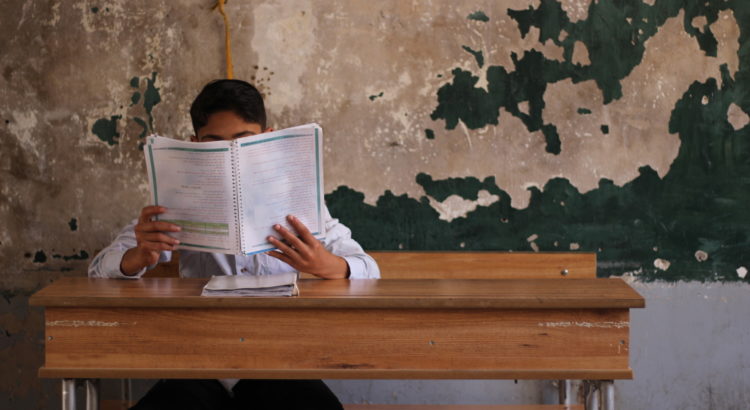

Todo esto adquiere mayores dimensiones cuando se trata de un escenario educativo deficiente, por decir lo menos, como es el caso de los países latinoamericanos en los que los presupuestos para la educación son reducidos de forma alarmante o, simplemente, van permeando en el camino.

Sin duda, la propuesta es positiva, ya que busca la mejora del proceso del aprendizaje y busca mayor compromiso por parte del alumno, pero requiere de altos recursos tecnológicos, lo que se logra en la mayoría de los países altamente desarrollados.

Se trata de una mas de las estrategias del constructivismo, pero con el plus de la tecnología, y eso es bueno, ya que el estudiante debe “despertar” para convertirse, sí, en el sujeto receptor, pero también en generador de su propio conocimiento.

Es probable que en el nivel superior o en escuelas con recursos abundantes, el Aula Invertida sea funcional, pero en el resto del panorama educativo, aún estamos lejos de lograr una conciencia educativa que pueda proyectarse hacia la segunda mitad del Siglo XXI.

Referencias

https://blogs.unitec.mx clase-invertida-profesores-evolucionados

https://www.nubemia.com

Users Today : 35

Users Today : 35 Total Users : 35460244

Total Users : 35460244 Views Today : 43

Views Today : 43 Total views : 3418938

Total views : 3418938