Por Asociación de Enseñantes con Gitanos

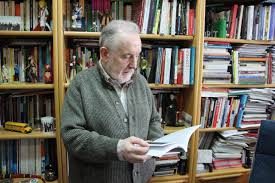

Entrevistamos a Jurjo Torres, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidade da Coruña. Jurjo es

una referencia imprescindible cuando hablamos de políticas educativas y teoría del currículum. Por ello ha estado presente a menudo en nuestras Jornadas y sus textos son citados con frecuencia en nuestros documentos y debates.

Han pasado ya más de veinticinco años desde la publicación de El Currículum oculto (1991), un texto ya clásico para entender la relación entre Currículum, experiencia social y percepción de la diversidad sociocultural. Recientemente ha publicado Políticas educativas y construcción de personalidades neoliberales y neocolonialistas (2017) donde vuelve a mostrarnos un lúcido análisis de la dimensión política de la institución escolar como espacio donde se construyen nuestras interpretaciones acerca de la realidad.

Con esta entrevista pretendemos, además de escuchar al maestro, revisar con la perspectiva de las décadas transcurridas desde los años 80 del siglo pasado, sus opiniones respecto a Currículum y tratamiento de la cultura gitana.

1. Parecen ya antiguos los debates sobre currículum flexible y abierto… ¿Qué queda hoy de aquel debate?

Aquel debate tenía una filosofía y un sentido detrás y en la medida que cambiaron, ese sentido se vino abajo.

Cuando surge el concepto de “flexible y abierto” eran los primeros años de la democracia y estábamos convencidos de

que la ciudadanía tenía que aprender a convivir, a verse como iguales; que el conocimiento al que habíamos accedido antes tenía enormes sesgos y mentiras sobre todo en las áreas de las ciencias sociales, humanidades y artes. Era un conocimiento que había sido muy instrumentalizado durante el Franquismo para convencernos de que era un régimen legítimo y el mejor posible. Cuando pasamos a la democracia, asumimos lo que era normal: que el conocimiento es conflictivo, que hay que discutirlo, que había muchas alternativas a temáticas y contenidos

que se podían proponer, etc. Con lo cual el currículum debía ser abierto, para que se pudieran aprovechar intereses, necesidades y urgencias que había en un momento dado; para introducir contenidos que no estaban previstos; para introducir fuentes informativas que no estaban previstas, etc.

El problema es que, en este momento, las palabras que escuchamos siempre son “neoliberalismo para arriba y para abajo” y, aunque a la ciudadanía le parece que eso solo afecta al mundo de la economía, nos afecta a todas las dimensiones; y eso lo vimos claramente. Cuando el gobierno del Partido Popular entra con José María Aznar y luego con Mariano Rajoy al frente, todos los Ministerios empezaron a hacer cantidad de leyes nuevas para sustituir a las antiguas. Cuando uno miraba lo que había en común entre todas ellas aparecía eso: que vivíamos en una sociedad neoliberal donde se estaba intentando privatizar todo, donde lo público y esos conceptos iban desapareciendo…;

y, por lo tanto, cuando se entraba en educación se veía que las filosofías ya eran otras; vemos que son en muchos sentidos coincidentes con las que se imponen en los otros Ministerios (Economía, Trabajo, Servicios Sociales, Sanidad, …): tratar de privatizar todo, convertir en negocios privados lo que son derechos y bienes públicos. En educación, además de acelerar la privatización de instituciones y servicios educativos, modificarán también las políticas y filosofías curriculares. De repente, ya nadie hablaba de currículum abierto y flexible; (bueno, si se

habla es porque no se han leído los Reales Decretos de contenidos obligatorios, donde no hay nada abierto y flexible), sino que tenemos un sistema educativo donde nos inundaron y nos siguen inundando desde hace mucho tiempo con cantidad de contenidos, que cursarlos en ese tiempo que marca la ley de la escolaridad obligatoria es imposible. En consecuencia, se dificulta muchísimo incorporar esa filosofía más constructivista de estar dispuesto a acomodar contenidos curriculares, estrategias y ritmos de aprendizaje a la idiosincrasia del grupo de estudiantes que tenemos en cada aula. Es prácticamente imposible recurrir a estrategias más flexibles y abiertas o al menos se hace mucho más difícil ante la amenaza de evaluaciones externas dominadas por pruebas cerradas, tests de lápiz y papel. De modo que toda esa filosofía cambió y ahora todo está previsto.

Si miras en el Real Decreto de contenidos obligatorios, hace años solo te decían los objetivos y los contenidos. A partir de unos años más tarde, en el último gobierno del PSOE, empezaron a escenificar lo que llamaron las competencias; pero eso sí, sólo te permitían discutir las competencias; los contenidos nunca fueron sometidos a debate público. Y en estas últimas leyes ya te dicen objetivos, contenidos, contenidos obligatorios, competencias obligatorias, estándares de rendimiento, criterios de evaluación, etc. Te lo dan todo programado y sesgado.

Si tú me das un estándar de rendimiento para que yo evalúe los conocimientos históricos, literarios, artísticos… ¿dónde está la flexibilidad? Si ya me incorporas la definición, una selección de contenidos muy cerrada… entonces yo ahora lo que tengo que mirar es cómo busco unos criterios de evaluación que se puedan cuantificar de 0 a 10, que es lo que establece la ley. No puedo decir “progresa adecuadamente”, o “bien”, “yo creo que eso está…” ¡No! Tienes que poner un número de 0 a 10. Con lo cual cierras todo, un currículum tan estandarizado y evaluado numéricamente está prácticamente cerrado, como nunca había sucedido en nuestra historia pasada. Pero el problema fundamental no es ese: el problema fundamental es el modelo de ciudadanía.

El modelo de ciudadanía con el que una gran mayoría del profesorado y de la ciudadanía preocupada por la educación veníamos estando de acuerdo era el resultado de las experiencias y saberes que íbamos construyendo como fruto del avance de la propia democracia, de la implicación, participación y del debate de movimientos de renovación pedagógica, asociaciones como la de Enseñantes con Gitanos, etc. Íbamos perfilando, aprendiendo y corrigiendo, lo que debería ser un sistema educativo inclusivo, justo y democrático.

Todos teníamos claro que debíamos formar a una ciudadanía democrática, donde aprendíamos a considerarnos como iguales, a desmontar toda clase de prejuicios que teníamos unos sobre otros, etc. Y ahora veo que todo eso se nos viene abajo; es decir, si yo quisiera hacer una definición-síntesis de lo que es educar, yo creo que más o menos todos y todas estaríamos de acuerdo en pensar que educar es formar una ciudadanía (no clientela, no consumidores, ni un empresariado), una ciudadanía que tiene que ser culta. Culta en el sentido de que tiene que estar informada, para poder acceder a un conocimiento que está sistematizado y con el que podemos confrontar la realidad,

analizarla, buscar alternativas, explicar lo que está aconteciendo, etc. Eso es lo que nos va a dar “el conocimiento relevante”, “significativo para el alumnado”, de todo el conocimiento que llevamos construido.

Una ciudadanía que tiene que ser democrática, de personas que se sienten iguales a las personas que están a su alrededor y que, por lo tanto, se preocupan del bienestar y de lo que les pase a los demás; porque somos seres interdependientes y, como somos interdependientes, nos preocupamos unos de otros para ayudarnos. Lo contrario no sería una ciudadanía democrática, serían seres explotadores, autoritarios, manipuladores, o lo que sea.

Y tiene que ser justa; es decir, tiene que ser una ciudadanía que, en todo lo que hace, piensa, planifica…, tiene un criterio con el que va a tomar decisiones: si esto es justo o no es justo, a quién se beneficia, a quién se perjudica, a quién se ignora y a quién se toma en consideración.

Tiene que ser crítica; por lo tanto, debe ser una ciudadanía que tiene acceso a una buena información y tiene mecanismos para defenderse de manipulaciones y sesgos informativos; aprendió a debatir, a contrastar la información, a argumentar, etc. Ejercer el pensamiento crítico es ser consciente de que nuestro conocimiento está construido por seres humanos que somos falibles, que tenemos prejuicios, que tenemos intereses y que es

necesario ser muy consciente de ellos; porque de lo contrario, con la mejor buena fe, seguimos inferiorizando, colonizando, dominando, jerarquizando, estigmatizando a muchas personas que están a nuestro alrededor o que viven más lejos, pero con los que estamos interrelacionados a través de políticas globalizadas en las que participan nuestros gobiernos, “nosotros”.

Es por razones como las que vengo subrayando que toda educación verdaderamente liberadora de irracionalismos debe ser inclusiva, donde asumimos que todos somos iguales y, por lo tanto, una de las cosas fundamentales es que tenemos que hacer es analizar y ver que todos los diferentes tipos de personas y colectivos sociales que conforman nuestra sociedad “existen” también en nuestras aulas y sus realidades se reflejan en los contenidos de nuestros libros de texto. No podemos ignorar que cualquier niño o niña “romá”, una de las cosas que más pronto aprende es que él “no existe”, que no hay nada en la decoración en el centro, ni contenidos en los libros de texto, nada donde

se hable de ellos, así como tampoco existen en su colegio profesoras y profesores romá. Y cuando se habla de ellos es desde el conocimiento experiencial de fuera, donde se dice que las personas de estos colectivos sociales son conflictivas, vagas, que no se esfuerzan, etcétera. Toda una cantidad de mentiras, manipulaciones, prejuicios y sesgos construidas a lo largo de muchos siglos.

Y, finalmente, tiene que ser una ciudadanía optimista, que sabe que en nuestro mundo hay problemas, pero que esos problemas siempre tienen solución; personas optimistas ante la posibilidad y el deber de conformar un mundo más justo, democrático, inclusivo, solidario y sustentable

2. ¿Hay razones para ser más pesimistas hoy, cuando el debate curricular se aparca o se centra en aspectos más secundarios, a diferencia de aquellas décadas (80/90) donde el debate curricular parecía un tema central?

En la actualidad el pesimismo se extiende, algo fácilmente constatable al ver como nuestros derechos como ciudadanía están siendo recortados desde todos los ministerios del gobierno, y las respuestas de la ciudadanía parecen debilitarse, como si las explicaciones y verdades “oficiales” nos convencieran. Por ejemplo, el acceso a la sanidad pública es cada vez más dificultoso, tiene más problemas; los recortes que hay están afectando a todo el mundo. Tanto a la médica que te está atendiendo, que le van a decir que esté mucho menos tiempo atendiéndote,

como a los medicamentos o tratamientos que puedas precisar; le van a decir e incluso obligar a que recete los baratos, aunque sean mucho menos eficaces, pero que no hay recursos, que no se puede “gastar” tanto dinero con las personas enfermas, que esos gastos ahora no son asumibles porque “estuvimos viviendo por encima de nuestras posibilidades” (Mariano Rajoy dixit). Esto mismo ocurre en Sanidad, Servicios Sociales, etc. y en Educación nos pasa exactamente lo mismo.

Al hablar de Educación se están utilizando una serie de palabras muy bonitas, estimulantes, como pueden ser “Excelencia”, “Calidad”, “Eficacia”, … Pero el problema que tiene el vocabulario que se utiliza desde el gobierno y sus ministerios para movilizar a la gente, para implicarla y comprometerla, no es más que una estrategia para desviar su atención de los asuntos relevantes, por ello la realidad es que a esos mismos conceptos se les cambia el significado original. Entonces cuando a uno le dicen: “¿usted quiere ser un profesor o una profesora excelente?”, nadie va a decir que no. El problema es que le van a decir: “vamos a aplicar estos estándares, vamos a medir su excelencia”, y con ese criterio con el que miden pues uno dice: “¡mire usted, yo no estoy de acuerdo con que eso sea la excelencia!”. Los instrumentos oficiales con los que se miden esas dimensiones tan importantes, basados en los estándares cuantitativos que el Partido Popular decretó sin debate democrático y sin consensuar, incorporan decisiones y opciones que distorsionan radicalmente su sentido originario. Eso es lo que nos está pasando.

Ves cómo, a nivel de currículum, ya nadie habla de una educación integral, de que hay que atender a todas las dimensiones: cognitivas, afectivas, socio-afectivas, psicomotoras, a las distintas áreas del conocimiento… Pero la realidad se explica cuando todas esas parcelas del conocimiento las pones en interrelación unas y otras. Cualquier persona que está hoy en el sistema educativo sabe que hay asignaturas que son más importantes y asignaturas que son mucho menos importantes. Y, cuando miras las importantes, cada vez son más reducidas; que no todas

parecen imprescindibles para ser y poder ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanía.

El gran éxito que tiene “la derecha” es convencer a una parte muy importante de la ciudadanía de que nuestro sistema educativo -público, sobre todo- es un gran fracaso. Pero ¿por qué es un fracaso? ¿Dónde están las pruebas que lo dicen?

PISA es uno de los instrumentos que está utilizando y manipulando con más contundencia por parte de “la derecha”

para hacer que te obsesiones solo con determinadas parcelas del conocimiento y no otras. Pero debemos pensar que PISA mide sólo las competencias en comprensión lectora, no en la escritura –la escritura nadie la evalúa-; las competencias matemáticas, las competencias en las ciencias experimentales y la educación financiera; pero no se evalúan los contenidos en esas mismas áreas de conocimiento. ¿Y esto es la educación integral? ¿Qué es lo que está desapareciendo, relegándose y dándosele cada vez menos importancia? Es todo lo que tiene que ver con las Ciencias Sociales, con las Humanidades y con el mundo de las Artes; que son las materias, las únicas áreas de conocimiento con las cuales analizar para qué, dónde y qué es necesario utilizar y desarrollar en las matemáticas, las ciencias

experimentales y en la cultura y contenidos financieros. Es decir, el otro conocimiento con el que está obsesionado PISA, PIRLS y TIMSS sólo puede ser comprensible, desarrollable y utilizable de una forma democrática al servicio y en beneficio de toda la humanidad y la sostenibilidad del planeta, si quienes desarrollen ese conocimiento tienen una gran formación Humanística, en Ciencias Sociales y en las Artes. Estas son las materias que, por así decirlo, nos hacen abrirnos a los demás, nos hacen desenvolver la empatía, nos hacen pensar en la utilidad y en los bienes públicos en general; nos ayudan a interrogarnos y cuestionar al servicio de qué colectivo está el conocimiento que queremos desarrollar.

Alguien tan importante como Ortega y Gasset, a finales de los años treinta del siglo pasado, nos hablaba de “los sabios ignorantes”, que serían los profesionales que ahora está tratando de desarrollar esta política de PISA. Son las personas especialistas en una parcelita del conocimiento de la que lo saben todo e ignoran la de todos lo demás campos. Lo que desarrolla más la “barbarie del especialismo” –¡qué palabras más duras utiliza un intelectual que no es nada sospechoso de radical como Ortega y Gasset! – es que esas personas, como saben mucho de un campo, tienden a creer que saben de todo y, en consecuencia, actúan con una prepotencia enorme, llegando a ignorar

los efectos secundarios y colaterales de ese conocimiento, que acostumbran a ser muy peligrosos.

Pensemos que, en estos momentos, en quienes están desarrollando la investigación más importante y con mayores recursos económicos y tecnológicos sobre armas de guerras, armas de destrucción y, en general, sobre muchos otros conocimientos y tecnologías destructivas; son grandes profesionales que tuvieron enorme éxito escolar; tanto, que consiguieron ser ingenieros, científicos especializados en las áreas que se agrupan bajo las siglas STEM (Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas) y que están siendo contratados en los mejores centros de investigación

y laboratorios. Pienso que muchos de ellos es probable que ignoren, por ejemplo, la experiencia de Albert Einstein

cuando comprueba para qué servía el conocimiento físico que estaba desarrollando, cuando se vuelve consciente de la perversidad de los terroríficos efectos de la bomba atómica… ¡se convierte en un pacifista!; se da cuenta del peligro que tiene ese conocimiento. No se hasta qué punto quienes trabajan en esos enormes complejos científicos, tecnológicos e industriales asumen que deberían cuestionarse al servicio de quienes utilizan su saber y experiencia.

Yo creo que esta “sabiduría ignorante” es la filosofía con la que se está formando al alumnado, porque los grandes negocios van a venir por ese mundo. No podemos ignorar que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial de Davos, de 2016, insta a los gobiernos a impulsar mucho más todos los saberes imprescindibles para moverse en lo que ahora se denomina la Cuarta Revolución Industrial, resultado de sinergias entre tecnologías digitales, físicas y biológicas; por ello apremian a dedicar los mayores esfuerzos a campos de conocimiento como; robótica, nanotecnologías, inteligencia artificial, internet de las cosas, biotecnología, edición genética, ciencia de lo s materiales, almacenamiento de energía, computación cuántica, impresoras 3D, vehículos autónomos, drones, etc. Son conocimientos muy importantes, pero conviene que ese conocimiento no se pueda instrumentalizar al servicio de los grupos minoritarios con mayor poder económico, social y político; en contra de los intereses de cada vez a mayores sectores sociales desfavorecidos; sin considerar su utilidad pública, para ayudar a conformar un mundo más justo, solidario y fraternal.

3. Aunque ya nos ha estado comentando algo…, en su último libro desarrolla un amplio capítulo sobre la dimensión política, el sentido y finalidades de las distintas áreas de conocimiento en el currículum. ¿Cómo afecta esta cuestión a la percepción de la diversidad sociocultural?

Lo que denuncio es como la derecha más conservadora y neoliberal manipula la dimensión política de la realidad construida. La política en el sentido más Aristotélica (pero incluyendo a las mujeres y a los esclavos y esclavas, que él no consideraba) es la consecuencia del ejercicio de nuestra libertad. La política es el modo que tenemos la ciudadanía – hombres y mujeres-, que somos iguales en derechos, pero que somos diferentes, de organizar el mundo para vivir juntos, colaborar entre nosotros y no explotarnos unos a los otros. ¡Eso es la política! En ese sentido, cuando tú miras el conocimiento, lo tienes que mirar desde esa dimensión: ¿en qué medida estamos contemplando a todas las

personas? Y esto nos va a beneficiar a todas y a todos.

Ahí es donde están las grandes dificultades: hoy, cuando hablas de política, la gente está entendiendo «adoctrinamiento de una determinada concepción partidista, al servicio de un partido político determinado”. Eso no es la política, eso es el partidismo, la ideologización, el adoctrinamiento… La política es consecuencia de la concepción de asumir al ser humano como libre, no sometido a determinismos religiosos, astronómicos o algo

similar. Mediante análisis y debates democráticos el ejercicio de la política nos ayuda a concebirnos y a explicarnos a todas las personas como iguales y aprender a debatir y a resolver y analizar los problemas en los que estamos implicados.

En el Currículum es esa dimensión la que se está sesgando y manipulando de manera interesada y partidista por los gobiernos conservadores y neoliberales. Tuvimos la suerte de poder acceder a los dos primeros borradores de la LOMCE y en ellos se anunciaba con toda claridad, de manera descarnada, y sin ningún debate democrático ni consenso previo la intención de entregar y someter a los intereses del mercado capitalista toda la educación de la ciudadanía comprendida entre los cero y los dieciocho años de edad. En la introducción de la Ley, en las primeras

cinco líneas, se nos decía clarísimamente y se justificaba su filosofía de fondo, porqué era necesaria esa nueva ley. Esas líneas son la síntesis total de todo lo que estoy diciendo de como se propugnaba una educación neoliberal, católicamente conservadora y neocolonial. Allí se dice:” La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una

apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”. Una ley que está pensada y planificada para niñas y niños de cero a dieciocho años…

¡Por favor! Con semejante declaración de principios estamos hablando ya de lo importante que es la competitividad, de la competitividad de la economía, de puestos de trabajo de alta cualificación, … ¿No nos falta antes pensar en la persona, en su humanidad, en sus capacidades, potencialidades, en la sociedad y en el mundo que está viviendo?

Como resultado de las grandes protestas sociales, cambiaron esta introducción, lo que no cambiaron fue el articulado de la Ley. Es como si quienes la redactaron dijeran: “En las introducciones puedes poner lo que te dé la gana, que es palabrería vacía, de lo que realmente importa, el articulado, ya nos encargaremos detalladamente para que se hagan realidad esas pretensiones”.

Hoy salía una noticia en los medios de comunicación en la que se nos decía que las autoridades responsables de educación estaban asustadas y preocupadas porque no logran que los estudiantes se encaminen hacia esas materias que vienen tratando de priorizar: ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Y que hay muchos estudiantes que todavía quieren estudiar temas de la Salud, de Educación, de Humanidades, Artes, … o sea que, de alguna forma, tenemos estudiantes con tienen una visión mucho más generosa de la gente, de la Sociedad, … que están interesados

en las personas, en contribuir con su trabajo a mejorar la vida de la gente, a luchar por la justicia y los bienes comunes. Lo cual, lógicamente, no conlleva que quienes hacen opciones por STEM no piensen también en las personas, sean seres, a priori, insolidarios. ¡Ni mucho menos!. Lo que destaco son las dificultades de quienes quieren marginar las áreas de conocimiento que PISA no atiende; de las políticas mercantilistas que quieren obsesionarnos

con que esas disciplinas son las claves, lo mejor y que las demás no son importantes. No podemos obviar que las grandes preguntas que se hace el ser humano -y no un robot, y que nunca un robot va a poder hacer- son sobre la justicia, quién es el otro, qué problemas tiene esa otra persona, cómo vivir en un mundo de iguales, en un planeta sustentable, … Cuestiones vitales como estas las computadoras no se las van a hacer.

Es preciso tener presente que una competencia que se exige como transversal y que tiene que cruzar todas las materias es la del emprendimiento, pero desde la óptica capitalista: “a ver cómo monto un negocio y aprendo a competir y a hacerme rico en este mercado global”. Porque hay otra mirada del emprendimiento que no se contempla, pensada desde lo común, lo que podríamos denominar como el “emprendimiento socialista

o de lo común”; o sea, ayudar a vernos como ciudadanas y ciudadanos que nos sentimos pertenecientes a una comunidad y analizamos qué problemas tiene esta comunidad y tratamos de resolverlos. Emprendemos y colaboramos en acciones para resolver los problemas que nos afectan a todos.

Estas concepciones neoliberales y conservadores se dejan ver ya en el lenguaje y el discurso demasiadas personas. Hoy, cuando se habla de éxito escolar, la palabra “éxito” ya está cargada de ideología. Porque ese éxito significa que el individuo, él solo, se cree responsable de su éxito, porque se esforzó y lo logró y, por lo tanto, ahora se merece su recompensa, todo. Desaparecen las dimensiones que explican qué condiciones sociales y contextuales favorecieron ese éxito, qué ayudas tuvo, cuáles eran sus condiciones de partida, qué ventajas tuvo.

El eslogan que utilizó Margaret Thatcher cuando implantó sus reformas educativas y laborales en UK, el neoliberalismo más puro, es el mismo que utilizó el gobierno conservador de Aznar, en concreto siendo Esperanza Aguirre ministra de Educación: “la cultura del esfuerzo”. Según aquel gobierno, el gran problema que tiene

el país es que la gente no se esfuerza, que los estudiantes no se esfuerzan, y por eso fracasan. Ese mantra del esfuerzo está metiendo de refilón un dogma falso, que es el de que ya vivimos en una sociedad en la que hay igualdad de oportunidades, por lo que el esfuerzo es lo único que va a diferenciar a unos de otros.

Pero, obviamente, es erróneo asumir que hoy vivimos en una sociedad de igualdad de oportunidades; la realidad es al revés, ya que la desigualdad es día a día más creciente: el hecho de nacer en un país u otro ya garantiza un futuro; nacer en un barrio u otro da un futuro; tener una familia u otra cambia tu futuro.

4. Y, en particular, respecto a las minorías culturales (como la comunidad gitana), ¿es hoy nuestro currículum una posibilidad o más bien un obstáculo?

El problema es que, si leemos los contenidos obligatorios de todas las áreas de conocimiento que aparecen legisladas, la palabra “romá, gitana”, (¡llámala el nombre que te dé la gana!), ¡ni aparece! No aparece nada y, en cambio, en los temas transversales, aparece que la gente debe conocer el “Holocausto Judío”. ¿Y el gitano?, ¿dónde queda la comunidad que de alguna forma está más presente en las aulas? ¡Silencio! No fueron ni siquiera lo suficientemente prudentes para decir “el Holocausto”, a secas. Solo es imprescindible caer en la cuenta del judío, silenciando a

otros colectivos sociales y pueblos que compartieron ese siniestro e injustificado destino, tal y como fue el de millones de personas gitanas que también fueron víctimas del holocausto nazi.

La temática gitana sigue estando muy ausente; comienzan a aparecer otros colectivos y pueblos, pero no el gitano. Parece como si fuera una problemática que solo le preocupa al propio pueblo romá. ¡Esto es una injusticia enorme! El Estado debe velar sobre un problema de tanta trascendencia, y que las políticas educativas no lo tengan claro es muy preocupante y tremendamente injusto.

Debemos de tener en cuenta que los organismos internacionales, la “ECRI”1, -que analiza las políticas de racismo en todas las áreas de la sociedad, no solo en educación- llevan desde el año 2011 diciéndole a España que tienen demasiadas denuncias y pruebas de que existen colegios gueto en los que está escolarizado este tipo de población de forma mayoritaria. Es llamativo, sin embargo, que incluso hasta la propia ECRI, tiene una “metedura de pata”, porque habla de estudiantes españoles y gitanos.

Hay que recordarles que los gitanos son españoles; puede haber gitanos rumanos, franceses o de otros países, pero en España tenemos gitanos desde hace siglos y son ciudadanas y ciudadanos españoles de pleno derecho. Estos propios automatismos, ese “sentir racista” que se fue construyendo a lo largo de la historia, nos traiciona en cosas de ese tipo. La ECRI le dice al Estado que el alumnado gitano está escolarizado en “centros gueto” y los contenidos culturales que se refieren a ellos no están. Hacen incluso “recomendaciones encarecidas”, diciendo:

1. Que las contribuciones positivas de la cultura del pueblo gitano aparezcan explícitamente en todas las áreas de conocimiento como materia transversal.

2. Que en las instituciones de formación de profesorado y de actualización del profesorado, se hagan programas específicos para explicarles los grandes logros y aportaciones de la cultura gitana a la cultura española.

Yo no conozco todavía ninguna asignatura en ninguna universidad que trabaje obligatoriamente esa temática concreta, teniendo en cuenta, además, las “aportaciones positivas”, otra cosa es que profesoras y profesores a título individual lo hagan. Es decir, está totalmente ignorado toda esta realidad; ¡es muy preocupante!

Yo siempre le digo al profesorado y al alumnado con el que trabajo: “Imagínate que eres gitana, entras en un colegio, atraviesas sus pasillos y entras en sus aulas y empiezas a ver en las fotos que reproducen a niños y niñas que no encuentras a nadie como tú, que reproduzca a gitanas y gitanos”. Por el contrario, lo que dominan son fotos tipo los anuncios de “Prenatal”: niños y niñas guapos, típicos de los anuncios de televisión –que luego hasta te cuesta verlos en la realidad cotidiana. Con ese decorado una persona gitana ya empieza a ver que es un ser “raro”, extraño.

Luego cuando abres cualquiera de los libros de texto, tampoco ves que aparezca nada sobre personas como tú y las de tu comunidad, ¡tú no existes! ¡El tipo de familia y todas las formas que caracterizan a tu mundo no existen! A mí me parece una enorme injusticia que todavía en el Siglo XXI estemos con estas cuestiones tan discriminatorias.

5. ¿Qué opinión le merece la evolución de los materiales curriculares de las editoriales (especialmente, libros de texto) en el tratamiento de esta cuestión?

Yo me dedico a hacer análisis de materiales curriculares desde hace décadas y me falta encontrar libros de texto que tomen en consideración esta realidad romá. De hecho, periódicamente como resultado de los análisis de contenido de los libros que realizamos vengo reproduciendo un cuadro que denomino como “las culturas ausentes y silenciadas”, y entre ellas siempre incluyo a la cultura del pueblo gitano; yo no veo nada sobre ellos. Por lo menos, en los libros que manejo, y ¡no creo que se deba a que tengo mala suerte en la selección de libros que analizo …! La memoria y la realidad de este pueblo sigue estando ausente en el sistema educativo, en todos los niveles, desde la Educación Infantil hasta la Universidad.

Cuando se construye y publica un libro de texto o cualquier material curricular, el Ministerio de Educación y las Consejerías correspondientes deberían ser conscientes de estas lagunas y sesgos; debería de existir una mayor y explícita vigilancia sobre estos materiales. Y cuando se constaten estas ausencias debería de negarse su consideración como libros de texto, no dejar que llevara ningún rótulo que explicite que tiene validez oficial. Incluso, lo más justo sería que se prohibiera explícitamente la existencia de materiales curriculares con estas distorsiones y ausencias que afectan de manera directa e injusta a niñas y niños gitanos y a sus familias. Debería ser sancionable que se silencie este tipo de realidades en nuestro sistema educativo. A mí, esto me parece muy preocupante.

Y luego hay otro factor que uno debe tomar en consideración, y es que la gran mayoría de los libros de texto pertenecen a órdenes religiosas católicas, con lo cual esas realidades gitanas ni entran. No debemos pasar por alto que en esta etnia son dominantes otros tipos de iglesias, diferentes a la iglesia católica, apostólica y romana. Por lo tanto, los libros de texto dominantes incorporan todos una mirada y sesgo católico a sus contenidos. La religión no solo está en la asignatura de religión, está en todos los materiales de las restantes asignaturas; si coges a esta altura de curso los libros de literatura, ya llevan un mes explicando como fenómeno literario los villancicos; y los libros de ciencias sociales ya preparan y estudian motivando con el tema de la Navidad; entre sus lecciones o bloques de contenido se reproduce esta festividad católica.

Coges cualquier libro de la editorial Anaya, Santillana -y estas son empresas laicas- o de cualquier otra y están memorizando “El borriquito…”, “Beben y beben los peces…”, o villancicos semejantes. Es muy llamativo como la gran mayoría de los libros de texto, de la editorial que sea incorporan las festividades religiosas católicas y, lo que es más llamativo, acomodan los contenidos de sus libros a los mandatos y concepciones de la iglesia católica. Aunque hay editoriales que son laicas, como quieren vender los libros a los colegios concertados y privados, que son mayoritariamente católicos, también se someten a sus mandamientos. Por lo tanto, toda esa visión católica

fundamentalista de la vida aparece en las ciencias sociales, las humanidades, en las artes, en matemáticas, en biología, … ¡en todo! Este país aún no sabe lo que es laicismo y el sistema educativo muchísimo menos. Esto también me preocupa: ¿cómo el alumnado de comunidad va a tener éxito escolar si lo tiene todo en contra?; además, tampoco el profesorado, en su gran mayoría, sabe trabajar con esta población, entre otras cosas porque desconoce su cultura, su historia, las tradiciones, sus grandes aportaciones culturales, los problemas que tiene esa comunidad; todo su imaginario es el resultado de siglos y siglos de mentiras, difamaciones, de sesgos, prejuicios y falsas expectativas sobre sus hombres y mujeres.

Otro problema es que, de vez en cuando, se hace una unidad didáctica, que además de ser un parche (pues es tratar

de conocer ese mundo sólo en una mañana) también ahí las distorsiones y tópicos afloran con demasiada frecuencia. Es fácil que en ese día se recurra a tareas como hacer un pastel o pedir a las niñas y niños gitanos que cuenten cómo son sus bodas o interpreten alguna canción flamenca, …. Es todo una “folklorada” en el sentido peyorativo de la palabra. ¿Eso es la cultura gitana? La inmensa mayoría del profesorado no estudió nunca explícitamente ni contenidos rigurosos sobre este pueblo ni aprendió estrategias didácticas para tratar temas social y políticamente tan conflictivos, y en el código genético no vienen. Vuestra asociación puede dar datos muy relevantes sobre el número de profesoras y profesores payos que acuden a vuestros encuentros, cursos, seminarios, adquieren vuestras

publicaciones, etc. O hay programas específicos para estudiar y exigir estos temas al profesorado o de lo contrario no es posible trabajarlo con seriedad y rigor. Tú le preguntas al profesorado lo que es la cultura gitana y dará dos palmadas y dirá que es el flamenco, desconocerá los problemas que tienen y seguirá pensando que son vagos, trashumantes… ¿Cómo que trashumantes? No se analiza cuándo se empezaron a mover y por qué se vieron obligados a desplazarse.

6. Desde su punto de vista, ¿seguimos repitiendo en nuestras intervenciones curriculares el modelo del “currículum de turistas”?

¡Totalmente! A mí me parece que esta anomalía curricular sigue estando a la orden del día. La comprensión de las políticas sociales, de las condiciones de vida de este colectivo son ignoradas por la mayoría de la gente, que sigue creyendo que es un colectivo de personas mayoritariamente vagas, de timadores, de delincuentes, que son sus miembros quienes llenan las cárceles, se dedican a la droga y cosas por el estilo. Todos esos tópicos siguen ahí, la gente desconoce incluso que muchos personajes famosos a lo largo de la historia y en todos los campos del saber

y de la cultura que, tal vez, conocen, aparecen reflejados como payos en vez de como gitanos.

Por eso, recurro a la denominación de “currículum de turistas”; porque es un día, una hora, una mañana concreta, en una asignatura … que hacemos lo que se llama “el día de …”. Además, de la mano de un profesorado que no tiene información rigurosa sobre las aportaciones positivas a la cultura del pueblo gitano, tal y como dice la ECRI; ignora sus problemas y sus dificultades, desconoce la realidad de su vida cotidiana e incluso de dónde y en qué condiciones viven. Si no se sabe esto, se cae en un currículum de turistas, que consiste en tratar de saber alguno de los platos que comen, como son sus ritos de boda, qué les gusta, qué música escuchan, cómo bailan, qué tocan, cómo interpretan

… Alguno, incluso, hasta es probable que recurra a reproducir los carros tradicionales empleados para desplazarse.

Tópicos que para nada ayudan a conocer y a considerar como iguales a la ciudadanía perteneciente a esta etnia; a incluirlos y considerarlos como “nosotros”.

7. Ha mencionado que a menudo la urgencia, o la oportunidad, el desconocimiento, nos conducen a realizar unidades didácticas específicas sobre cultura gitana, a pesar de que entendemos que esta no es la perspectiva más adecuada. ¿Qué opina Vd.? ¿Qué cautelas deberíamos observar?

Esta estrategia didáctica fue una aportación positiva de urgencia por parte del profesorado social y políticamente más comprometido con la educación, durante los años de la transición democrática para darle cabida en las aulas a temas sociales, a realidades culturales que el franquismo marginaba o ignoraba. Se trataba de al menos un determinado día dedicarlo a estudiar temas como la historia y situación actual de la mujer, a conocer y recuperar determinados aspectos de la cultura popular y su razón de ser; investigar temáticas medioambientales de urgencia, conocer la cultura gitana, … Esto lo va a hacer el profesorado más sensibilizado, porque también había otros sectores que no se sumaron a implementar estas estrategias.

Era una forma conocer y de investigar con el alumnado temas que el currículum oficial no tenía y que, curiosamente, además se trataban mediante metodologías muy activas, basadas en la investigación y descubrimiento. Todo lo contrario de la metodología pasiva y acrítica con la que se estudiaban los contenidos de los libros de texto. El problema es que aquella solución de urgencia, no es aconsejable en la actualidad. No es lo más pedagógico tratar estas temáticas como “el día de …”, como una unidad didáctica esporádica y aislada, cuando no incomunicada, con el resto de los temas. Es necesario que en todos los temas que se están trabajando aparezcan estas realidades silenciadas o ninguneadas; que aparezcan contextualizadas en todos aquellos temas con los que tienen relación, que se reflejen en las fotografías, dibujos, gráficos, ejemplos de los libros de texto, de los materiales curriculares

en general. Es muy conveniente que nos preocupemos de tener como informantes para nuestro trabajo en las aulas a personas especialistas en aquellas realidades que desconocemos.

En el caso de la población gitana, no podemos ignorar su propia historia y experiencia, mayoritariamente negativa, con las realidades e instituciones payas; lo que explica el distanciamiento de muchas madres y padres romá de los centros escolares; a no confiar en las profesoras y profesores. Esta realidad añade un plus de trabajo al profesorado que tiene que tratar de hacer un esfuerzo especial para contactar con estas familias, recurrir a personas mediadoras para facilitar acercamientos y así poder trabajar de manera respetuosa y colaborativa con las madres y padres de nuestro alumnado gitano. Es decir, tenemos que aprender a acercarnos a este colectivo, porque lógicamente está muy quemado con lo que es el mundo de la escuela y, por lo tanto, “a la menor” va a estar sospechando de nosotros. Asimismo, es imprescindible asumir que también el profesorado está plagado de estereotipos negativos sobre

esos colectivos, y esto se nota hasta en la postura física de cómo se acercan a ellos, en el tono de las entrevistas que se

realizan, … rápidamente los culpabilizamos. Solo asumiendo que somos fruto de una cultura racista y por tanto, personas y profesionales racistas, es cuando podemos empezar a avanzar y a esforzarnos para dejar de serlo.

Cuando aparece en la escuela ese tipo de alumnado, entran porque la ley dice que la escolaridad es obligatoria. Pero una vez dentro, hay una política oficialista que facilita que puedan abandonar con mucha frecuencia. Lógicamente hay mucho profesorado -especialmente en la educación pública- que está esforzándose mucho y bien y que está muy comprometido con la educación de este colectivo. En este tipo de personas hay que apoyarse; hay que apoyarlas y ayudarles a complementar su trabajo con materiales curriculares verdaderamente inclusivos y rigurosos, facilitar su acceso a otras instituciones y centros donde se compartan estos saberes; contribuir a divulgarlos y a hacerlos a accesibles a otras profesoras y profesores. A mí esto me parece de una de las urgencias del momento. Si estamos

en una sociedad en la que el racismo está creciendo, lo que tenemos es que hacerle frente, pero siendo conscientes de que la población gitana es también víctima, no solo la población negra o de origen africana. Nuestro racismo va a estar aquí, más cerca, con los colectivos más próximos. La gente los quiere apartar, los mira sospechando de ellos; es un colectivo que arrastra una discriminación enorme y la población mayoritaria está cargada de prejuicios hacia estos colectivos. No hay nada, ni en las novelas, ni en el cine ni en la televisión que pueda servir de ejemplo-modelo de inclusión para la mayoría de la gente no perteneciente a esta etnia. La tónica dominante es que, si aparecen, lo hacen circunscritos al mundo del flamenco, de la mendicidad, a la delincuencia, o a cosas por el estilo, esempeñando

roles muy secundarios y prejuiciados.

8. ¿Cuál sería, desde su experiencia, la estrategia curricular más adecuada para tratar la cultura gitana en el currículum?

En primer lugar, habría que examinar los contenidos curriculares obligatorios de todas las asignaturas y niveles del sistema educativo, legislados tanto a nivel estatal como autonómico, e incorporar en ellos las aportaciones positivas de la cultura gitana; integrar su historia y realidad en el marco general, no como un añadido puntual a mayores.

En segundo lugar, habría que revisar los contenidos de todas las materias, los contenidos de los libros de texto (informaciones e ilustraciones) e incorporar la historia, cultura y situación del pueblo gitano en todos los temas en los que pueden y deben estar.

Deberíamos aprender de lo que hizo el movimiento feminista para revisar su presencia y los discursos en todas las áreas de conocimiento, inspeccionando aquellos que les afectaban, en especial denunciando los que las inferiorizaban, etiquetaban en negativo y los que las silenciaban; comprobando dónde aparecían, de qué manera, en qué condiciones, en qué número, ocupando qué planos en las fotografías y dibujos, …; exigiendo que se incluyeran las aportaciones de las mujeres en todas las áreas de conocimiento, sus biografías, sus derechos y los problemas

que más les afectan. Yo creo que esa revisión está todavía pendiente de hacerse en el caso del pueblo romá o gitano. Es una tarea urgente, que en justicia ya no admite dilaciones. Hay que ir libro por libro y asignatura por asignatura mirando dónde hay un lugar en el que se podría incluir a la población gitana, sus aportaciones, su historia, su realidad y sus problemas. Hay que verificar informaciones, fotografías, dibujos, gráficos y esquemas e incorporar las ausencias o subsanar los errores y sesgos que les afectan. Esta revisión y subsanación de los errores y omisiones

que afectan al colectivo gitano tiene que hacerse tanto en los materiales en formato libro como en los audiovisuales. Yo creo que esta medida es muy urgente.

Por ejemplo, cuando tú explicas la historia y hablas de los Reyes Católicos, podría aparecer todo lo que hicieron también contra los gitanos, la gente debe y tiene que conocerlo. Es una de las informaciones más relevantes y potentes para empezar a ayudar a desmontar prejuicios que la gente tiene todavía hoy,que vienen arrastrados desde ese momento histórico. La gente debe comprender cuál es la génesis de un determinado problema, por qué este pueblo está estigmatizado, qué políticas y que colectivos sociales lo provocaron. Cuando tú hablas de historia,

debes dar a conocer eso; de lo contrario, además de no ser justos, nos convertimos en cómplices de los poderes colonialistas y neocolonialistas dominantes.

Hablábamos antes que el Real Decreto de contenidos obligatorios es sensible al Holocausto Judío. ¡Desmonta eso! y pon también el Holocausto gitano y lo explicas para que se comprendan situaciones de marginaciones y cómo ese pueblo tuvo que aprender a sobrevivir para llegar hasta donde está. Debemos verlo en todas las materias y en todas las ilustraciones y en la propia decoración de las instituciones escolares y en sus aulas. No puede haber un centro donde un niño o niña gitana entre y “no exista”; ni que entre y los demás no sepan quién es. O, al contrario, que entre y se encuentre con todos los prejuicios negativos aprendidos desde fuera.

En tercer lugar, es imprescindible diseñar e implementar planes de formación y de actualización del profesorado sobre historia y cultura del pueblo gitano; sobre estrategias didácticas, criterios para seleccionar materiales curriculares, modos de rediseñar los espacios y agrupamientos del alumnado y así poder hacer realidad un currículum más inclusivo. Asimismo, es necesario proporcionar información y formación al profesorado para trabajar con las familias gitanas, en especial con las que pertenecen a los sectores social y culturalmente más desfavorecidos.

Aprender a vivir juntos es una filosofía y un objetivo principal en toda educación verdaderamente justa e inclusiva; una concepción que trata de enseñar al alumnado a “aprender a reconocerse”, aprender a ver al otro como un igual a ti, con tus mismos derechos, aunque sus modos de vida puedan ser diferentes; mostrando las dificultades e injusticias de las que son objeto, pero explicando los porqué, así como las formas de hacerlas desaparecer y de hacer frente a los problemas; de aprender a colaborar, a trabajar y disfrutar juntos, a apoyarse mutuamente. Obviamente, un objetivo semejante exige desmontar los prejuicios mutuos. La historia de nuestra humanidad es una historia

de clasismo, racismo, sexismo, homofobia, de nacionalismo chauvinista, y de otros “…ismos” segregantes. Cuando uno se da cuenta de esto, se requiere un esfuerzo consciente e intelectual muy fuerte, porque las ideologías, cuando están en pleno apogeo, funcionan integradas en el sentido común, de ahí que no somos capaces de ver nuestros sesgos, explicarse las razones de sus comportamientos discriminatorios, de sus valoraciones y decisiones sexistas, racistas, clasistas, edadistas, … ¿Por qué los niños y las niñas no gitanas, así como el profesorado, no ven que faltan la realidad gitana en los libros de texto? Porque su pensamiento ya asumió como “lógico”, “obvio”, “natural” esas ausencias. Incluso, cuando se encuentren con otras personas que denuncien tales ausencias y manipulaciones informativas, es fácil que el comportamiento espontáneo sea el de tildarlas de “politizadas”, de “izquierdistas” o calificativos semejantes.

Las mujeres dijeron: “¡aquí no aparecen las aportaciones de las mujeres, no aparecemos en las ilustraciones, aparecemos en papeles secundarios, de subordinación…!”, y fueron sus luchas, sus denuncias las que nos hicieron más sensibles y nos llevaron a repudiar el sexismo, nos obligaron a modificar comportamientos y leyes. Este trabajo en relación con el pueblo gitano aún es una tarea pendiente, muy urgente. A medida que el neoliberalismo se adueña de nuestro sentido común los centros escolares pasan a ser espacios en los que los agrupamientos por clase social, sexo, nacionalidad y religión son una realidad; aumentando también el porcentaje de centros gueto, en los que se escolarizan casi exclusivamente los hijos y las hijas de los sectores social y étnicamente más desfavorecidos.

Tenemos que ser conscientes de que en este país hay tres redes educativas: la pública, la privada (que está jerarquizada y organizada por sexos, clases sociales, niveles de capacidades -centros de excelencia y de discapacitados-) y la de la desescolarización (familias de clase media y cultas que no quieren escolarizar a su

prole y deciden ser ella mismas quienes les eduquen).

En la actualidad en el Estado español los centros privados y concertados seleccionan con todo descaro al alumnado y, hablando claro, no quieren que en sus aulas estudie alumnado gitano. Los centros públicos los admiten y suelen ser bien recibidos; pero, en la medida en que se concentran demasiado en determinados centros aquellos sectores de las clases medias que confían en la red pública, comienzan a abandonar tales centros gueto, optando por otros centros –privados y concertados. Se refuerza así un círculo infernal promotor de una guetización de la red pública; algo tremendamente injusto y un verdadero obstáculo para conformar sociedades integradas y no segregadas y segregantes. Una política educativa de un gobierno democrático tendría que poner medidas extraordinarias para evitar esa dinámica.

Muchas veces, los guetos son la consecuencia obvia de barrios también segregados, donde la población gitana se concentra mayoritariamente. En este caso, el centro educativo allí ubicado, aun aplicando los criterios que marca la ley, acabará rotulado como centro gueto. La sociedad se organizó en barrios “búnker y gueto”. En los barrios de la clase alta, o media alta, no suele vivir la población gitana, o viven las familias gitanas que lograron ascender social y económicamente, que tienen una actividad profesional, que lograron salir adelante. Intervenir en un barrio que es un gueto obliga a deshacer ese gueto y redistribuir la población de otra forma. Lo que no vas a poder hacer es llevar al alumnado de un barrio madrileño como el de Salamanca a un colegio ubicado en un gueto, o al revés. En los barrios pobres, estarán los payos pobres, las familias gitanas, la población rumana pobre, africana pobre, etc.

9. También has ido contestando de alguna forma nuestra siguiente pregunta. En el Preámbulo de La LOMCE, podemos leer “Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades.”. Usted propone que una de las medidas urgentes para la educación justa sería “un currículum que incluya las historias colectivas y necesidades de los grupos sociales desfavorecidos y/o silenciados”. ¿Cómo convencemos a esos centros que no tienen alumnado gitano “visible”, “en riesgo de exclusión social”, que deben insertar también aspectos fundamentales como la historia, la cultura, la lengua… de la comunidad gitana en su currículum?

Tiene que ver con la formación que se haga de ese profesorado y de la actualización del profesorado que ya está en ejercicio – un sector al que las políticas oficiales no prestan la atención y los apoyos que exige hacer viable una realidad: el “aprendizaje a lo largo de la vida”. Se precisan muchos programas de actualización y de reciclaje del profesorado trabajando este tipo de cuestiones. Y además debe haber una política pública clara que exija y haga posible esta actualización.

En las políticas educativas tendría que existir una preocupación especial por la inclusión de este tipo de alumnado marginado. La falta de credibilidad de frases como las que citas es que fácilmente podemos comprobar que en realidad son simples muletillas, frases “políticamente correctas”; resignificadas para engañar o distraer a quienes quieran hacer análisis superficiales. Pero cuando se examina el verdadero significado, indagando en el articulado de la LOMCE y de los Reales Decretos de contenidos obligatorios para las distintas etapas del sistema educativo se comprueba que no aparecen medidas dirigidas a hacer realidad esas finalidades formuladas en la introducción

de la ley.

Por ejemplo, cuando se escribe “sólo un sistema educativo de calidad”. ¿Qué es y cómo se evalúa la calidad? Sólo vemos que siempre se hace referencia solo a unas pruebas con las que, dicen, se mide la calidad: PISA, PIRLS o TIMSS, así como a las reválidas de tercero y sexto de Educación Primaria, que se legislaron en la LOMCE. Sin embargo, esas pruebas de evaluación de competencias solo están referidas a un número reducido de materias, tal y como antes he subrayado. Las otras materias nadie las evalúa. Además, en un sistema de calidad las notas

no son lo único que nos va a hablar de calidad o de excelencia. Deberemos mirar el contexto de cada centro escolar: qué familias tienen escolarizadas allí a sus hijas e hijos, qué capital cultural tienen esas familias, en qué barrios viven, qué recursos culturales y deportivos tiene ese barrio, qué recursos sanitarios tiene ese barrio, qué oferta laboral y condiciones de trabajo y salarios tienen esas familias, etc. Desde hace décadas sabemos que todas estas dimensiones condicionan de manera decisiva los resultados escolares. Un estudiante que pasa hambre, que su familia está en paro, y/o que tiene una familia desestructurada, … tiene problemas mucho más importantes y urgentes que le ocupan y le limitan. No le puedes decir que se concentre en el estudio, aunque sí debemos pedírselo, pero ayudándole

con estrategias educativas, recursos didácticos, tareas escolares y apoyos adecuados a su situación y a las condiciones de su escolarización.

Se necesitan intervenciones mucho más globales. Esto es lo que está detrás de un sistema educativo como el que

se enuncia en esa introducción a la LOMCE. Otra palabra, “inclusiva”. Pero ¿cómo va a ser inclusivo un

sistema educativo si hay colegios para niñas y colegios para niños? Si existen centros con el marchamo de “excelencia”, lo que significa que eligieron solo estudiantes con las mejores trayectorias y expedientes escolares; si existen centros específicos para personas con discapacidades, una medida educativa claramente segregadora e injusta; si tenemos centros con un ideario católico, con lo cual una etiqueta semejante ya sirve para eliminar a las hijas e hijos de familias musulmanas, evangelistas, agnósticas, ateas, etc. ¡Menuda contradicción!

En la LOMCE, la educación inclusiva, la igualdad de oportunidades,… son únicamente frases “mantra”. ¿En qué consisten?, ¿cómo hacemos un seguimiento y evaluamos las medidas con las que hacer realidad esas finalidades? Cuando evalúas estas dimensiones compruebas que tenemos un sistema elitista, que en la práctica solo se preocupa por los colectivos sociales favorecidos, por las familias de clase media y alta, caucásicas, católicas, nacionalistas españolas (pero muy poco respetuosas de las otras nacionalidades reconocidas en las Constitución vigente.Esta característica explica de manera contundente la existencia y crecimiento de partidos políticos como Vox).

Las familias que no entran en ese molde son las que van a salir perjudicadas con estas políticas neoliberales, conservadoras católicas y neocolonialistas. Este tipo de cuestiones deben examinarse con lupa si realmente pensamos en filosofías y prácticas inclusivas, antisegregadoras.

Como vengo subrayando, la legislación educativa derivada de la LOMCE, en especial los Reales Decretos de contenidos obligatorios, nunca refieren explícitamente la palabra gitano, gitana o romá, y se ignoran las críticas y las “recomendaciones encarecidas” que hacen organismos oficiales de la Unión Europea como la ECRI. Pedir que el alumnado gitano tenga éxito escolar es pensar que tales estudiantes son Batman, Superman, o superhéroes parecidos. El esfuerzo que se les pide es comparable al que tendría que realizar un atleta que en una carrera de cien metros lisos arranca del desde el metro ochenta; lógicamente la pretendida igualdad de oportunidades en estas circunstancias es una mentira, pues no se contemplan las condiciones de partida de cada estudiante, se ignoran, pero una vez finalizada la carrera ese mantra de la “igualdad de oportunidades” y el recurso a la “cultura del esfuerzo” servirán para culpabilizar y responsabilidad de su fracaso a cada uno de este tipo de estudiantes con problemas.

10. La comunidad gitana sigue siendo el grupo poblacional sobre el que recae más racismo en España. ¿Cree usted, que, si existiera una verdadera justicia curricular, descendería el antigitanismo?

Vivimos tiempos de una notable eclosión de opciones y de decisiones políticas muy reaccionarias; tiempos de pérdidas de derechos que costó mucho conquistar, de una fuerte debilidad cultural en la formación recibida por muchas personas, lo que dificulta convencer a cada vez más ciudadanas y ciudadanos de la falsedad, de las mentiras “oficiales” clasistas y racistas que lanzan a todas horas poderosos medios de comunicación instrumentalizados por una derecha “sin máscaras” y que coleguea con la extrema derecha nazi. Con un telón de fondo como este una de las consecuencias más perniciosas es el crecimiento del racismo, de la reconstrucción racista y criminalización de los “otros” frente a un “nosotros”. Lógicamente, con este ambiente de fondo la lucha por la justicia social y, en consecuencia, también por la inclusión social y educativa de la población gitana se complica mucho.

La justicia curricular significa revisar los contenidos escolares, las fuentes informativas, el conocimiento disponible que tenemos en esta sociedad y ver en qué medida ese conocimiento es respetuoso y empoderador para todos los colectivos. Por poner el ejemplo del feminismo que poníamos antes, una de las grandes batallas exitosas y que más contribuyeron a su avance, fue cuando revisaron los contenidos de todas las materias y desmontaron las barbaridades que se decían sobre ellas. Se veía cómo ese conocimiento sesgado y falso interpretaba mal su papel tanto en la historia como ahora en el presente, como se instrumentalizaba para segregarlas y ningunearlas. Esta labor falta por hacer con el pueblo gitano y con todo lo referente a la cultura del pueblo gitano. Si a mí me enseñan a ver las injusticias que ha sufrido ese pueblo, las dificultades que atraviesa y los logros que aun así tienen, lógicamente dejaré de cruzar la calle al ver una persona gitana, pensando que es una amenaza. Debemos de ser conscientes de que los gobiernos de un país tienen muchos Ministerios y que el de Educación es uno de ellos. Pero no debemos pensar que el Ministerio de Educación es la única institución clave para resolver el antigitanismo. Para hacer frente y superar el antigitanismo se necesitan también políticas laborales, fiscales, económicas, sociales, culturales, sanitarias, de vivienda, …. Recordemos, por ejemplo, que las medidas de acción positivas que se implementaron en los Estados

Unidos en los años 60 tomaban en consideración intervenciones desde todos estos frentes para desmontar el racismo allí imperante contra la población negra y latina. Cada ministerio se ve obligado a diseñar e implementar políticas para hacer frente a la discriminación, a los distintos tipos de injusticia que venían soportando estos colectivos. O sea, se apostó por intervenciones integradas, implicando a todas las Administraciones gubernamentales: Intervenir solo desde un Ministerio es reproducir y legitimar el fracaso, sería una intervención insultante e hipócrita, considerar, por ejemplo, que el sistema educativo es la clave de todo. Éste es muy importante y puede y debe contribuir, pero si se trabaja simultáneamente con todas las demás Administraciones e instituciones de la sociedad.

11. Nuestra Asociación, como Vd. sabe, intenta ofrecer propuestas de formación al profesorado sobre estas temáticas. ¿Qué asunto (o asuntos) le parecería prioritario tratar?

Uno de los asuntos claves para mí es explicar la cultura gitana, haciendo hincapié y subrayando las aportaciones positivas que nos dice la ECRI, qué es lo que le debemos a este pueblo, qué logros tiene este pueblo, qué dificultades tuvo, y qué explica el racismo existente hacia este pueblo. Esta cuestión es clave. Yo digo que el día que el sistema educativo trabaje bien tres temas, como puede ser la Historia de la Mujeres, la Historia de la Esclavitud y la Historia del Nazismo, tendremos una sociedad más optimista y que va a avanzar más en cuestiones de justicia curricular. Ver cómo se hizo frente y se desmontaron las líneas argumentales que permitían esas inhumanas injusticias, cuáles fueron las medidas que contribuyeron a tener éxito en todas esas luchas… Aprendemos de la historia, mirando “dónde metimos la pata”, “qué salió bien”, “de qué maneras nos equivocamos”, … para no volver a repetir ese tipo de cuestiones y ensayar otras que incidan con mayor eficacia en la resolución de conflictos y problemas.

Algunos se apresuraron a decir que estamos en la posthistoria o en el fin de la historia. Y con eso los “Bill Gates”, “Amancio Ortega” y todos estos ricos, imagino que estarán felices porque no ven que esté en cuestión su propio “estatus de poder”; pero para aquellas personas, colectivos y pueblos que están viviendo en situaciones con enormes dificultades, es muy sádico decirles que en esta vida ya no hay solución, que estas son las reglas del juego y que, en caso de que sean creyentes, tienen que esperar a la otra vida. En la divulgación y explicación de la cultura gitana

es donde veo más déficit de todo.

En el mundo neoliberal, con sistemas educativos a su servicio el currículum que vienen avalando e imponiendo refuerza la reproducción y ampliación de sus cosmovisiones favorecedoras de sus negocios y valores. Ya nos cuesta cada vez más ver a personas colaborando, compartiendo, ayudando, …; lo que con mayor facilidad percibimos son personas compitiendo entre ellas; como se suele decir, entre empresarios no hay relaciones de amistad, solo de interés y de rivalidad. La dinámica es: “tienes que arruinar a los demás y hacer que los demás pierdan para que tú ganes”. Son palabras que están siempre jerarquizando y juegan con la dinámica de vencedor y vencido Si alguien verbaliza que ”¡Tienes que ser el mejor!” lo que estamos diciendo es los demás son sus rivales, no puedes colaborar y apoyarles, debes impedir que los demás tengan éxito, pues de lo contrario tú nunca serás el mejor. Este tipo de frases es el resultado de políticas marcadas por una gran competitividad y rivalidad en las que los demás deben fracasar. En el fondo es hacer realidad el famoso efecto Mateo derivado de su narración acerca de los talentos recogida en el Evangelio de San Mateo: “al que tiene se le dará y al que no, se le quitará hasta lo que ya tiene”. En un mundo más justo, solidario, democrático y fraternal este tipo de lógicas son un contrasentido.

12. Nos podrías proponer un final relacionado con los niveles estratégicos que se deberían tomar desde la política educativa para que la cultura gitana estuviera en el desarrollo curricular de todas las comunidades autónomas lo antes posible.

Desde mi punto de vista considero que una política educativa comprometida con una educación justa e inclusiva precisa de medidas urgentes como las siguientes:

• Todo el alumnado, independiente de su etnia, clase social, sexo y sexualidad, capacidades y nacionalidad

debe compartir el mismo tipo de centros y aulas. Prohibir e impedir la existencia de centros gueto.

• Los centros deben contar con suficientes recursos: a) con suficientes docentes y con una adecuada y buena

formación, con las especializaciones pertinentes; contar con departamentos de orientación escolar para

facilitar lo más rápido posible la detección las dificultades escolares y hacerles frente con programas pertinentes

de intervención y de apoyo; b) tener buenos, rigurosos y suficientes recursos didácticos informativos

auténticamente “inclusivos”; c) disponer de buenas instalaciones, con espacio suficiente, bien distribuido y

organizado, con buena acústica, una decoración agradable y motivadora y buena iluminación.

• Debe de prestarse muchísima atención a las actitudes y al lenguaje no verbal de los profesionales de la educación

para evitar el etiquetado y comportamientos de segregación del alumnado. Todo estudiante debe de sentirse aceptado, escuchado y siempre animado a participar sin miedo a equivocarse y ser sancionado por ello.

• Todos los proyectos curriculares que se desarrollen, implementen y evalúen deben incluir las historias colectivas

y necesidades de los grupos sociales desfavorecidos o silenciados. Incorporar en todas las etapas, cursos y asignaturas escolares contenidos referidos a la cultura gitana, tanto en imágenes como en la información

escrita.

• Revisar los modelos de evaluación de curricular para hacer un verdadero seguimiento de los objetivos, competencias, valores, contenidos, tareas escolares de cada asignatura.

• El profesorado en general, pero muy especialmente el que trabaja en centros con más dificultades, con alumnado

perteneciente a familias desfavorecidas debe de contar con facilidades para coordinar su trabajo, recursos y tareas con sus colegas, con los de otros centros que tengan más experiencia y con el de otras instituciones educativas, incluida la universidad.

• Es muy recomendable que se cree la figura de profesora o profesor responsable de coordinar, vertebrar y

desarrollar una minuciosa evaluación continua de los planes de inclusión escolar del centro.

• En el trabajo en grupo debemos prestar atención para redistribuir el alumnado en grupos heterogéneos en

cuanto a etnia, sexo, clase social y capital cultural.

• Prestar especial atención en los patios de recreo a lo que allí acontece: agrupamientos, formación de equipos,

comportamientos de acoso, etc.

• Diseñar e implementar planes de apoyo escolar y extraescolar al alumnado con problemas de aprendizaje.

• Dotar de becas y ayudas al alumnado gitano y, en general a todo el alumnado que las precise, para material escolar, comedores escolares y para actividades extraescolares.

• Diseñar y llevar a término planes de atención para facilitar el apoyo escolar y la participación de las familias

gitanas en la AMPAS y demás órganos escolares en los que no suelen tener presencia.

• Planificar y organizar acciones de sensibilización en el barrio o en el pueblo sobre la necesidad de la inclusión

y de la no discriminación contando con la colaboración activa de Colectivos gitanos, Asociaciones vecinales,

ONG, Ayuntamiento, instituciones culturales, …

• Organizar semanas culturales y actos puntuales con gente de la cultura (poetas, cantantes, intelectuales,

conferencias, …) referidos a reivindicar la historia y cultura gitana; destinados a desmontar los numerosos

prejuicios existentes y que son susceptibles de generar situaciones y conductas de marginación y segregación.

Es muy importante ver como otros colectivos como las mujeres están llevando a cabo acciones, intervenciones, movilizaciones para reivindicar sus legítimos derechos, para hacer frente a la violencia que muchas de ellas tienen que soportar, … Planes, acciones y políticas semejantes son muy urgentes para desmontar el creciente e injusto antigitanismo de estos tiempos de rebrote del racismo.

Gracias por su amabilidad, por su cercanía y por su compromiso. Será un placer encontrarle de nuevo en nuestras Jornadas para aprender y compartir los momentos de aula, mesa, café.

Un abrazo

Fuente: http://www.aecgit.pangea.org/boletines/boletin35/REVISTA_34_AECGIT.pdf

Estamos en una situación de deuda pendiente con los derechos de las mujeres. Aunque en la mayoría de los países de nuestra región hemos logrado avances interesantes, en materia de creación de leyes y de políticas públicas, esto no se ha traducido todavía en una realidad para las mujeres. Es decir, tenemos muchos logros solamente en las letras, no en la cotidianidad.

Estamos en una situación de deuda pendiente con los derechos de las mujeres. Aunque en la mayoría de los países de nuestra región hemos logrado avances interesantes, en materia de creación de leyes y de políticas públicas, esto no se ha traducido todavía en una realidad para las mujeres. Es decir, tenemos muchos logros solamente en las letras, no en la cotidianidad.

Efectivamente, uno de los últimos proyectos con financiación de la Unión Europea que nos han concedido es

Efectivamente, uno de los últimos proyectos con financiación de la Unión Europea que nos han concedido es

Users Today : 45

Users Today : 45 Total Users : 35416022

Total Users : 35416022 Views Today : 61

Views Today : 61 Total views : 3349291

Total views : 3349291