Por: Colin Jenkins

Resumen:

Como se discutió en la primera parte de este proyecto, en relación con la aparición de capas de la base económica y la esfera política, Poulantzas se mantiene dentro de los límites de la teoría de base-superestructura, mientras que también se extiende esta noción para enfatizar una separación estricta.Este énfasis se ve en la siguiente declaración, que se basa sobre una base económica firme: «En este estado, el poder político es con lo que aparentemente basa en un equilibrio inestable de compromiso.»De este modo, el aparato político es visto como una consecuencia de la base económica inherentemente frágil formada por las relaciones capitalistas (es decir, el capital de trabajo. V, de propiedad privada como una relación social). Con este entendimiento, la tarea de gobernar dijo «equilibrio inestable» no sólo se convierte en una prioridad, pero podría decirse que el único propósito del estado. Y cuando se considera este fin, que se manifiesta a través de sacrificios calculados, se puede ver el llamado contrato social – que aboga por una relación recíproca entre el gobierno y los ciudadanos – como elemento más natural del estado capitalista. Poulantzas explica, «Es en este contexto donde hay que situar, por ejemplo, todo el problema de la llamada ‘estado de bienestar’, un término que, de hecho, más que disfraza la forma de la« política social »de un estado capitalista en . la etapa del capitalismo monopolista de estado «[1]» la noción de interés general de la ‘gente’, una noción ideológica que cubre un funcionamiento institucional del estado capitalista «, continúa Poulantzas,» expresa un hecho real : a saber, que este estado , por su propia estructura, da a los intereses económicos de ciertas clases dominadas garantiza que incluso puede ir en contra de los intereses económicos a corto plazo de las clases dominantes, sino que son compatibles con sus intereses políticos y su dominación hegemónica «. [2]

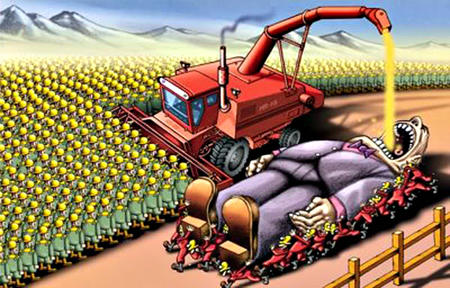

A través de su despliegue del «Estado de Bienestar», los jugadores de poder económico, a través de esta estructura política autónoma de compromiso limitada que Poulantzas detalles de longitud, han sido capaces de lograr un cambio estratégico de la responsabilidad social del organismo rector oficial de los niveles superiores de las clases trabajadoras; y sobre todo a la de la «nueva pequeña burguesía» (o, como Kautsky y Lenin, una vez conocida como la aristocracia de la mano de obra), Que son los beneficiarios económicos más inmediatos de este proceso que da «ciertas clases dominadas garantiza que incluso puede ir en contra de los intereses económicos a corto plazo de las clases dominantes.» Este reordenamiento monumental de la «carga social», que previamente había caído en las clases dominantes (a través de «contrato social» del liberalismo) en un momento u otro en forma de imposición efectiva, una voluntad / necesidad de pagar salarios dignos, una confianza general y la facilitación de los trabajadores y de los consumidores (un componente del fordismo ), y una aceptación cultural de la humildad relativa y responsabilidad comunal, ha logrado dos cosas para el moderno élite del poder .

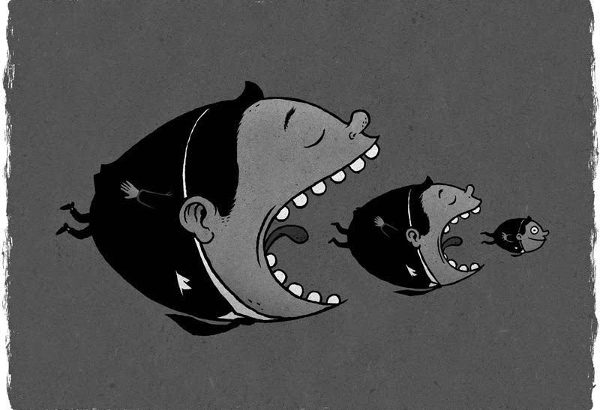

En primer lugar, se ha aliviado las clases dominantes de esta mencionada «responsabilidad» al colectivo – ya sea en forma de una comunidad, región, nación, país o la sociedad – por lo que les perpetuo estado de «free rider» a través de la eliminación virtual de la empresa y imposición riqueza y redistribución. La erradicación relativa de la justicia distributiva se ha mantenido a través de diversos medios, tales como lagunas fiscales, «rompe», fiscales una práctica común de la acumulación y ocultar dinero en los bancos «off-the-grid», y más recientemente a través de la puerta giratoria virtual que es la estructura político-corporativo, que lava con éxito y se concentra fondos públicos a manos privadas a través de cualquiera de desembolso directo del gobierno (es decir, los subsidios corporativos y el uso constante de la Reserva Federal de flexibilización cuantitativa (QE) ), de nuevo la subvención de la puerta (es decir, el sistema de préstamo de estudiante y » ayuda exterior » que se utiliza para financiar la industria de las armas), o «ayuda de emergencia» (es decir, la Ley de Estabilización Económica de emergencia de 2008 , el Programa de Activos en Problemas Relief (TARP) , y otras formas de los llamados «rescates del gobierno»).

En este último caso, el sector financiero, mucha de la cual también incluye componentes significativos de la estructura político-corporativo, se ha beneficiado de dos tipos: Inicialmente a través de los inmensos beneficios generados por los valores respaldados por hipotecas y esquemas de obligaciones de deuda garantizadas, y más tarde a través el «rescate» de las pérdidas sistémicos creados por estos beneficios históricos, a pesar de su ser (y porque eran) basado puramente en Fiat (liquidez que carece), especulativa, y muy concentrado. Estas consideraciones son importantes porque representan una red de retroceso de seguridad de tipo – no necesariamente uno que «privatiza ganancia y socializa pérdidas» (aunque esto ha demostrado ser verdad), pero que permite la constante de distribución, cíclico – que fluye de privado a público y de nuevo a privada – incluso en los casos raros en los que se grava de manera efectiva los ingresos corporativos o ganancia (en otras palabras, estos ingresos fiscales no se aplica hacia un «bien común», sino que es canalizado de vuelta al sector empresarial a través de estos diversos medios ). Esto se lleva a cabo tras la fachada del «Estado de Bienestar», reemplazando efectivamente la justicia distributiva con un reciclaje constante y reproducción de la riqueza que se blanquea a través del estado corporativo y regresó a los ricos.

En segundo lugar, se ha colocado la mayor parte de esta responsabilidad social sobre las espaldas de la corteza superior de las clases dominadas (la «nueva pequeña burguesía» y la llamada clase media industrializados), sometiéndolos a cargas pesadas en forma de aumento de los impuestos, aumento de los costos, y la disminución de los salarios – todos diseñados para complementar (no necesariamente llenar – ver morir de hambre a la bestia ) el vacío dejado por los propietarios ausentes de la riqueza que no quieren nada más que para acumular tanto como sea posible al tiempo que contribuye lo menos posible. En otras palabras, los «compromisos» realizados para establecer el «equilibrio» para los que Poulantzas se refiere haberse beneficiado históricamente sólo el sector de la clase obrera que posee un mayor grado de privilegio (la clase media blanca, por ejemplo) por lo que les permite mejores niveles de viviendo a través de ofertas de educación, la movilidad social, la propiedad de vivienda y de crédito al consumo, bajo la condición de que estos «compromisos» no se derrame en la esfera política.Sin embargo, este equilibrio ha sido despojado de la inclinación por las medidas tomadas bajo la bandera del neoliberalismo, que desataron el poder corporativo (Reaganismo en la década de 1980) con el supuesto de que la esfera política había sido asegurado. Esto ahora parece ser un error de cálculo o, al menos, un movimiento descuidado por parte de las clases dominantes, ya que muchos de los compromisos de la antigüedad se ha invertido en el proceso, lo que lleva a una traición de la clase en contra de la «nueva pequeña burguesía «y» clases medias industrializados «, a quienes siempre han servido como perros guardianes leales para las clases dominantes, que proporcionan una barrera entre ellos y la mayoría de la clase obrera – los trabajadores pobres, desempleados, marginados y en general.

«En el curso del desarrollo capitalista, la pequeña burguesía tradicional – artesanos independientes, pequeños comerciantes, etc. – ha disminuido de manera constante», explicó Erik Olin Wright en un análisis finales de los años 1970. «En su lugar, ha surgido lo que Poulantzas llama la» nueva pequeña burguesía «, que consta de los empleados de oficina, técnicos, supervisores, funcionarios, etc. En condiciones de capitalismo avanzado, la cuestión crucial para la comprensión de la determinación estructural del trabajo clase, Poulantzas sostiene, se centra en el análisis de la frontera entre la clase obrera y este nuevo segmento de la pequeña burguesía. «[3] las diferencias fundamentales entre lo que Poulantzas conoce como la» pequeña burguesía tradicional «, que» no pertenecen a la el modo de producción capitalista, sino a la forma simple mercancía que ha sido históricamente la forma de transición de la feudal al modo capitalista «[4] y la» nueva pequeña burguesía «no son significativos en lo que respecta a su relación con la clase obrera como una todo. Históricamente, su posición beneficiosa dentro de la estructura social mantenida por el «contrato social» ha moldeado una existencia en gran medida apolítica. «Como resultado de la situación que se encuentra la pequeña burguesía como una clase intermedia,» Poulantzas nos dice: «[que] tienen una fuerte tendencia a ver al Estado como una fuerza inherentemente neutral cuya función es la de arbitrar entre las distintas clases sociales. «[5] esta traición es la prueba de esta clase media no sólo económicamente, sino también por temperamento.

Un desarrollo corolario de este cambio ha sido diseñada saqueo de las arcas públicas (la manifestación de que muere de hambre la bestia ), que ha producido insalvable «deuda» pública (un término cargado). Esto ha coincidido con niveles históricos de los beneficios empresariales y la acumulación de riqueza en un lado (el fallo / élite del poder), y el aumento del nivel de desempleo, subempleo y «medidas de austeridad» con y para el otro (todos los demás, la clase obrera). Sin embargo, a pesar de estas consecuencias económicas tangibles, las dinámicas peculiares explicadas por Poulantzas siguen siendo, sobre todo en relación con la fragmentación a la Segunda Guerra Mundial de las clases dominadas y la posterior «bourgeoization» de las antiguas clases medias industrializados – o el desarrollo de lo pareconists se refieren como la «clase coordinadora», que no es muy diferente de Kautsky y Lenin «aristocracia obrera», o incluso la idea de una burguesía compradora en algunos aspectos. Irónicamente, la «posición neutral» históricamente mantenido por la pequeña burguesía hacia el estado se ha roto sistemáticamente a lo largo del año reinado de más de 30 de la agenda neoliberal, principalmente a través de la destrucción de esta misma clase (la clase media). La naturaleza plural de la sociedad multi-clase que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, y se sirve eficazmente como un amortiguador entre la élite del poder y la clase obrera, ha sido diezmada por una extrema concentración de la riqueza que se ha acumulado en la parte superior durante este período. En concreto, esta acumulación masiva de la riqueza que ha sido desviados de la clase media ha servido como el principal catalizador en el desplazamiento de la carga social. La cada vez más tensas «pequeña burguesía», a pesar de sus salarios decrecientes, siguen siendo los abanderados de no sólo los restos del estado del bienestar del contrato social, sino también del estado de bienestar corporativo recién prominente.

Si bien las consecuencias políticas de esta traición «contrato social» aún tienen que formar en su totalidad, una transición que parece ser en el horizonte con las perspectivas de una nueva generación frente largas posibilidades de mantener los grados de privilegio que disfrutan sus padres. Dos ejemplos concretos de esta angustia se pueden ver en el movimiento Occupy Wall Street y el movimiento inspirado-Paul Ron «Libertario» (aunque engañado en muchos sentidos). Por lo tanto, la noción altamente propaganda y sigue siendo popular del individualismo y una terca Randian negativa a aceptar la mera existencia de la «sociedad» – ambas ideologías manufacturados utilizados para justificar la acumulación ilegítima de la riqueza y la propiedad personal. Mientras que la clase obrera en su conjunto sigue sufriendo a niveles cada vez mayores debido a la agenda neoliberal, los desplazados «aristocracia del trabajo» – que consiste principalmente de los niños (en su mayoría blancos) de la clase media erosionando – continúa ignorando algunas obvias causas de su desaparición, en lugar de elegir a culpar a sus compañeros de las víctimas que históricamente han residido unos pasos más adelante en la escala socioeconómica. Incluso en el caso raro de un análisis un tanto matizada (es decir, los libertarios), conclusiones superficiales de «Fin a la Fed», eliminar la interferencia del gobierno en el mercado libre, y «No pise en mí» sirven de anteojeras para el intrincado desarrollo de una sistema político-corporativo que intencionalmente y con éxito se haya hecho cargo compromisos con el fin de permitir el aumento de las tasas de acumulación de riqueza para un minúsculo porcentaje de la población. Este conservadurismo temperamental que se aferra a la clase media erosionando y gran parte de la clase trabajadora blanca es aparentemente único que se interpone entre el statu quo y el malestar generalizado arraigada en un cambio de error en el cálculo de la carga social.

Artículo Original:

The following is Part two of a multi-part series, «Applying Poulantzas ,» which analyzes the work of Greek Marxist political sociologist, Nicos Poulantzas, and applies it to the unique political and economic structures found under neoliberalism and post-industrial capitalism. To read Part one, click here .

As discussed in Part One of this project, regarding the layered appearance of the economic foundation and political sphere, Poulantzas stays within the confines of base-superstructure theory while also extending this notion to emphasize a strict demarcation. This emphasis is seen in the following statement, which is predicated upon a firm economic base: «In this state, political power is thus apparently founded on an unstable equilibrium of compromise.» Thus, the political apparatus is viewed as an outgrowth of the inherently fragile economic base formed by capitalist relations (i.e. capital v. labor, private property as a social relation). With this understanding, the task of governing said «unstable equilibrium» becomes not only a priority, but arguably the sole purpose of the state. And when considering this purpose, which is manifested through calculated sacrifices, one can view the so-called social contract – which advocates for a reciprocal relationship between government and citizen – as the capitalist state’s most natural element. Poulantzas explains, «It is in this context that we should locate, for example, the whole problem of the so-called ‘Welfare State,’ a term which in fact merely disguises the form of the ‘social policy’ of a capitalist state in the stage of state monopoly capitalism.»[1] «The notion of the general interest of the ‘people’, an ideological notion covering an institutional operation of the capitalist state,» continues Poulantzas, «expresses a real fact: namely that this state, by its very structure, gives to the economic interests of certain dominated classes guarantees which may even be contrary to the short-term economic interests of the dominant classes, but which are compatible with their political interests and their hegemonic domination.»[2]

Through their deployment of the ‘Welfare State,’ the economic power players, via this autonomous political structure of limited compromise which Poulantzas details in length, have been able to accomplish a strategic shifting of societal responsibility from the official governing body to the upper tiers of the working classes; and most notably to that of the «new petty bourgeoisie» (or, as Kautsky and Lenin once referred to as the aristocracy of labor), who are the most immediate economic beneficiaries of this process that gives «certain dominated classes guarantees which may even be contrary to the short-term economic interests of the dominant classes.» This monumental rearrangement of the «societal burden» which had previously fallen on the dominant classes (through liberalism’s «social contract») at one time or another in the form of effective taxation, a willingness/need to pay livable wages, a general reliance and facilitation on and of worker-consumers (a component ofFordism), and a cultural acceptance of relative humility and communal responsibility, has accomplished two things for the modern power elite.

First, it has relieved the dominant classes of this aforementioned «responsibility» to the collective – whether in the form of a community, region, nation, country or society – by allowing them perpetual «free rider» status through the virtual elimination of corporate and wealth taxation and redistribution. The relative eradication of distributive justice has been maintained through various means, such as tax loopholes, tax «breaks,» a common practice of hoarding and hiding money in «off-the-grid» banks, and most recently through the virtual revolving door that is the corporate-political structure, which successfully launders and concentrates public funds into private hands through either direct government disbursement (i.e. corporate subsidies and the Federal Reserve’s constant use ofquantitative easing (QE)), back door subsidization (i.e. the Student Loan system and «foreign aid» that’s used to finance the weapons industry), or «emergency relief» (i.e. the Emergency Economic Stabilization Act of 2008, the Troubled Asset Relief Program (TARP), and other forms of so-called «government bailouts»).

In the latter instance, the finance sector, much of which also includes significant components of the corporate-political structure, has benefitted two-fold: Initially through the immense profits generated by the mortgage-backed securities and collateralized debt obligations schemes, and later through the «bailout» of the systemic losses created by these historic profits, despite their being (and because they were) purely fiat-based (lacking liquidity), speculative, and highly concentrated. These considerations are important because they represent a reverse safety net of sorts – not necessarily one that «privatizes gain and socializes loss» (though this has proven to be true), but one that allows for constant, cyclical distribution – flowing from private to public and back to private – even in the rare cases where corporate revenue or gain is effectively taxed (in other words, this tax revenue isn’t applied towards a «common good,» but rather is funneled back to the corporate sector through these various means). This is accomplished behind the facade of the ‘Welfare State,’ effectively replacing distributive justice with a constant recycling and reproduction of wealth that is laundered through the corporate state and returned to the wealthy.

Second, it has placed the bulk of this societal responsibility on the backs of the upper crust of the dominated classes (the «new petty bourgeoisie» and so-called industrialized middle class) by subjecting them to heavy burdens in the form of increased taxation, rising costs, and diminishing wages – all designed to supplement (not necessarily fill – see starving the beast) the void left by the absentee owners of wealth who want nothing more than to accumulate as much as possible while contributing as least as possible. In other words, the «compromises» made to set the «equilibrium» for which Poulantzas refers to have historically benefited only the sector of the working class possessing higher degrees of privilege (the white middle class, for example) by allowing them improved standards of living through offerings of education, social mobility, homeownership and consumer credit, under the condition that these «compromises» do not spill into the political sphere. However, this equilibrium has been thrown off tilt by the measures taken under the banner of neoliberalism, which unleashed corporate power (Reaganism in the 1980s) with the assumption that the political sphere had been secured. This now appears to be a miscalculation or, at the very least, a careless move on the part of the dominant classes, since many of the compromises of old have been reversed in the process, leading to a betrayal of sorts against the «new petty bourgeoisie» and «industrialized middle classes» whom have always served as loyal watchdogs for the dominant classes, providing a buffer between them and the majority of the working class – the working poor, unemployed, and generally disenfranchised.

«In the course of capitalist development, the traditional petty bourgeoisie – independent artisans, small shopkeepers, etc. – has steadily dwindled,» explained Erik Olin Wright in a late-1970s analysis. «In its place there has arisen what Poulantzas calls the «new petty bourgeoisie,» consisting of white-collar employees, technicians, supervisors, civil servants, etc. Under conditions of advanced capitalism, the crucial question for understanding the structural determination of the working class, Poulantzas argues, centers on analyzing the boundary between the working class and this new segment of the petty bourgeoisie.»[3] The fundamental differences between what Poulantzas referred to as the «traditional petty bourgeoisie,» which «did not belong to the capitalist mode of production, but to the simple commodity form which was historically the form of transition from the feudal to the capitalist mode,»[4] and the «new petty bourgeoisie» are immaterial with regards to their relation with the working class as a whole. Historically, their beneficial position within the societal structure maintained by the ‘social contract’ has molded a largely apolitical existence. «As a result of the situation that finds the petty bourgeoisie as an intermediate class,» Poulantzas tells us, «[they] have a strong tendency to see the state as an inherently neutral force whose role is that of arbitrating between various social classes.»[5] This betrayal is testing this middle class not only economically, but also temperamentally.

A corollary development to this shift has been a designed looting of public coffers (the manifestation ofStarving the Beast) which has produced insurmountable public «debt» (a loaded term). This has coincided with historic levels of corporate profit and wealth accumulation on one side (the ruling/power elite), and rising levels of unemployment, underemployment and «austerity measures» on and for the other (everyone else, the working class). However, despite these tangible economic consequences, the peculiar dynamics explained by Poulantzas still remain, most notably regarding the post-World War II splintering of the dominated classes and the subsequent «bourgeoization» of the former industrialized middle classes – or the development of what pareconists refer to as the «coordinator class,» which isn’t much different than Kautsky and Lenin’s «labor aristocracy,» or even the idea of a comprador bourgeoisie in some ways. Ironically, the historically «neutral stance» maintained by the petty bourgeoisie towards the state has been systematically broken down throughout the 30-plus year reign of the neoliberal agenda, mainly through its destruction of this very class (the middle class). The pluralistic nature of the multi-class society which formed after World War II, and effectively served as a buffer between the power elite and the working class, has been decimated by an extreme concentration of wealth that has accumulated at the top over this period. Specifically, this massive accumulation of wealth which has been siphoned from the middle class has served as the main catalyst in displacing the societal burden. The increasingly strained «petty bourgeoisie,» despite their diminishing wages, remain the standard bearers of not only the remnants of the social contract’s welfare state, but also of the newly prominent corporate welfare state.

While the political consequences of this ‘social contract’ betrayal have yet to form in their entirety, a transition appears to be on the horizon with the prospects of a new generation facing long odds of maintaining the degrees of privilege enjoyed by their parents. Two concrete examples of this angst can be seen in the Occupy Wall Street movement and the Ron Paul-inspired «Libertarian» movement (though misled in many ways). Hence, the highly propagandized and still popular notion of rugged individualism and a stubborn Randian refusal to accept the mere existence of «society» – both manufactured ideologies used to justify the illegitimate accumulation of personal wealth and property. While the working class as a whole continues to suffer at ever-increasing levels due to the neoliberal agenda, the displaced «aristocracy of labor» – which consists mainly of the children (mostly white) of the eroding middle class – continues to ignore some obvious root causes of their demise, instead choosing to blame their fellow victims who have historically resided a few steps below on the socioeconomic ladder. Even in the rare instance of a somewhat nuanced analysis (i.e. libertarians), shallow conclusions of «End the Fed,» eliminate government interference in the free market, and «Don’t Tread on Me» serve as blinders to the intricate development of a corporate-political system that has intentionally and successfully taken back compromises in order to allow for increased rates of wealth accumulation for a minuscule percentage of the population. This temperamental conservativism that clings to the eroding middle class and much of the white working class is seemingly all that stands between the status quo and widespread unrest rooted in a miscalculated shift of the societal burden.

Notes

[1] Nicos Poulantzas. Classes in Contemporary Capitalism. Verso, 1978, p. 93.

[2] Ibid, pp. 190-191.

[3] Erik Olin Wright, Class, Crisis and the State, Verso, 1978. P 34

[4] Classes in Contemporary Capitalism, p. 285.

[5] Ibid, p. 292.

Tomado de: http://www.hamptoninstitution.org/neoliberalisms-balancing-act.html#.V4f2f9LhDIU

Users Today : 26

Users Today : 26 Total Users : 35459621

Total Users : 35459621 Views Today : 63

Views Today : 63 Total views : 3418035

Total views : 3418035