“¿A quién debe dirigirse la propaganda: a los intelectuales o a la masa menos instruida? ¡Debe dirigirse siempre y únicamente a la masa! (…) Toda propaganda debe ser popular y situar su nivel en el límite de las facultades de asimilación del más corto de los alcances de entre aquellos a quienes se dirige. (…) La facultad de asimilación de la masa es muy restringida, su entendimiento limitado; por el contrario, su falta de memoria es muy grande. Por lo tanto, toda propaganda eficaz debe limitarse a algunos puntos fuertes poco numerosos, e imponerlos a fuerza de fórmulas repetidas por tanto tiempo como sea necesario, para que el último de los oyentes sea también capaz de captar la idea”. (Joseph Goebbels)

Según el punto de vista que se tome, lo que distingue al ser humano de otros animales pueden ser distintos elementos: por ejemplo, el “ser racional”, de acuerdo a la visión clásica de Aristóteles, que aún sigue rigiendo en nuestro pensamiento occidental. O el ser un “animal político”, en tanto que somos forzosamente miembros de la polis, la ciudad-Estado, que es lo mismo que decir: parte de la sociedad. Otro abordaje nos mostrará que ese ser humano es el único ser vivo que modifica su entorno según un proyecto propio, el cual va variando con el tiempo. En tal sentido “el trabajo es la esencia probatoria del ser humano”, dirá Hegel, frase retomada por los fundadores del socialismo científico: Marx y Engels (véase al respecto: “El papel del trabajo en la humanización del mono”, de Federico Engels).

Otra forma posible de concebirlo está dada por la comunicación, y más exactamente, por aquello que la posibilita: el lenguaje (lo cual es una forma de articular todas las anteriores visiones). Los animales también tienen sistemas de comunicación, pero nunca en el sentido humano. Existen complejos códigos comunicacionales según las muy diversas especies zoológicas; hay diferentes sistemas de emisión de mensajes, utilizando sus sentidos del olfato, la vista, el tacto, oído y gusto, empleando a veces complicados movimientos, bailes rituales, gestos faciales, actitudes posturales. Pero hay una constante: el lenguaje animal no miente. Puede haber mecanismos de “engaño” (el mimetismo, cambio de color o camuflaje, determinadas posiciones amenazadoras, olores “mentirosos” para engañar a la presa o al depredador, etc.), pero siempre en el orden de lo puramente instintivo, como mecanismos al servicio de la sobrevivencia. Nunca hay “intención” de mentir, de falsear; en el lenguaje humano, por el contrario, mentimos. Pensemos rápidamente, como primeros ejemplos, en el discurso político, o en la publicidad: reinos absolutos de la mentira, del engaño y la manipulación descarada. O en las promesas de amor eterno. ¿Nos podemos tomar en serio todo eso? Suenan a chiste, ¿no? Pues bien: el lenguaje humano es el único que posibilita realizar chistes, que son, en definitiva, juegos de palabra.

La mentira es constitutiva de la especie humana. Siempre hay una posibilidad de equívoco en nuestra comunicación, consciente y racional, o no consciente. Los humanos nos comunicamos de diferentes maneras: en modo oral, escrito, gestual, con signos y símbolos varios. Siempre está presupuesto un código universal que nos constituye: el lenguaje. De acuerdo a la definición clásica -la que da la Real Academia Española de la Lengua- el lenguaje posibilita esa comunicación, la cual sería la “acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas.” Quizá la definición queda corta, porque en la comunicación, además de informar, hacemos otras cosas; de ahí que se habla de las distintas funciones del lenguaje: conativa, poética, fática, metalingüística, emotiva, mágica.

No es cierto, contrariando la tradición aristotélico-tomista que nos domina al día de hoy, que pensamos, y luego transmitimos lo pensado por medio de ese supuesto instrumento que sería el lenguaje. Las ciencias sociales modernas (la semiótica, el psicoanálisis, la lingüística) ven el proceso exactamente al revés: el lenguaje nos constituye, nos arma como sujetos humanos. Como dice Paola Valderrama “Lo que el psicoanálisis descubre es que el lenguaje tiene efectos sobre aquellos que lo ‘habitan’, que el lenguaje no es una herramienta o un objeto a disposición de la voluntad de cada cual, sino que cada sujeto es determinado por el lenguaje, que el lenguaje es tan determinante sobre aquellos que hablan como las relaciones de producción pueden ser determinantes sobre aquellos que trabajan. Este habitar el lenguaje es a lo que Freud llamaba el inconsciente”. De ahí que la comunicación entre seres humanos de ningún modo responde a meros mecanismos instintivos -como sucede en el reino animal-. Siempre hay equívoco, mentira (si no, no existiría el polígrafo: valga este simpático video para evidenciarlo), transmisión de algo más -o algo menos- de lo que queremos decir. “Usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó”, expresa Lacan. Hay lapsus, por ejemplo, cosa que no les sucede a los animales. En tal sentido, la comunicación humana siempre debe ser tomada con pinzas. Irremediablemente mentimos.

Ahora bien: en el ámbito de la comunicación de masas, la situación se magnifica a grados superlativos. En ese espacio, el de lo social, de lo público, lo masivo dirigido a grandes colectivos humanos -de ahí que se hable, en forma creciente, de “medios masivos de comunicación”, mass media– lo que menos hay es información objetiva. Hay vil y descarada mentira, apelando siempre a la emotividad. Para graficarlo, quizá de un modo altamente patético, valga lo dicho por el sobrino de Freud, Edward Bernays quien, a partir de la formulación del concepto de inconsciente que hiciera su tío, llevó esa idea a Estados Unidos, dando lugar así a la psicología de la manipulación. Solo el título de su libro principal lo dice todo: “Propaganda. Cómo manipular la opinión pública en democracia”. Allí nos dice, sin ninguna vergüenza, que “El estudio sistemático de la psicología de masas reveló a sus estudiosos las posibilidades de un gobierno invisible de la sociedad mediante la manipulación de los motivos que impulsan las acciones del ser humano en el seno de un grupo.”

Pues bien: la comunicación de masas, que ha ido cobrando creciente importancia en el mundo moderno, capitalista, hoy totalmente globalizado, desde la imprenta de Gutenberg hasta las redes sociales de internet omnipresentes que actualmente parecen llevar la verdad revelada (más “verdadera” que la Biblia que imprimía aquel tipógrafo teutón), hoy día decide todo.

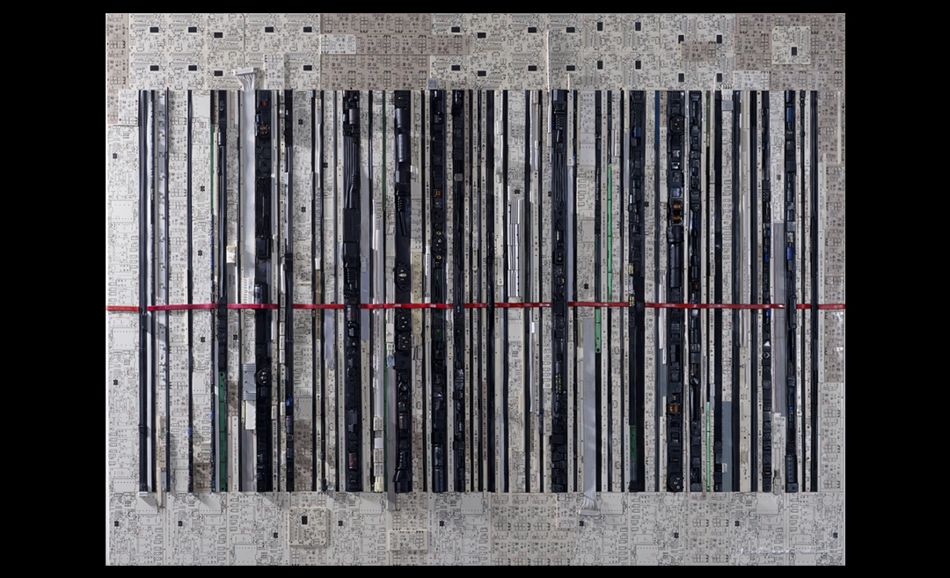

Si bien la gran masa humana no decide democráticamente nada -eso nunca fue así, en ninguna sociedad: solo quizá en los socialismos del siglo XX hubo unos primeros balbuceos al respecto-, hoy día el poder de manipulación comunicativa que detentan los megacapitales no tiene parangón. Lo que la gente hace, piensa, consume, aparentemente decide y lo que disfruta, es producto de monumentales, gigantescas y muy bien orquestadas políticas comunicacionales. Hoy ya no es solo la prensa escrita, el “cuarto poder”, como se le llamó. Es la parafernalia de recursos técnicos existentes, cada cual más atractivo, hipnotizador, envolvente. Ahí están, además de la otrora omnipoderosa prensa escrita (hoy ya alicaída), la radio, la televisión, el internet (nueva deidad incuestionable) y un etcétera que no para de crecer, influencers por ejemplo (actores, simples operadores de esos grandes poderes, quizá sin saberlo). Cada vez más, nuestros hábitos de vida están digitados por estos grandes centros decisorios.

“En la sociedad tecnotrónica, el rumbo lo marcará la suma de apoyo individual de millones de ciudadanos descoordinados que caerán fácilmente en el radio de acción de personalidades magnéticas y atractivas, quienes explotarán de modo efectivo las técnicas más eficientes para manipular las emociones y controlar la razón”, pudo decir sin ningún tapujo Zbigniew Brzezinsky, uno de los intelectuales orgánicos más importantes de los últimos años en Estados Unidos.

La “verdad” ya no importa (en realidad, a los poderes nunca le importó); lo único que se busca, ahora con medios de manipulación cada vez más finos y eficientes, hechos a la alta escuela, pretendidamente con estatus científico -no pasan de burdas tecnologías empíricas- es el manejo de las grandes masas. Para muestra, ahí está la publicidad, el “arte del engaño”, como se la ha nombrado.

“Una agencia de publicidad próspera manipula los motivos y deseos humanos y engendra una necesidad de bienes desconocidos o inclusive rechazados hasta entonces entre el público”, reconoce un pope del mercadeo, el estadounidense Ernest Dichter.

En otros términos, esta comunicación de masas, absolutamente unidireccional (del emisor al receptor, sin la más mínima posibilidad de retorno en sentido contrario) no solo moldea sino que, en todo caso, oficia como impiadosa dictadura. Miente, falsea las cosas, obliga a determinadas conductas (las que desean los emisores). “Para sofocar cualquier revuelta por adelantado (…) métodos arcaicos como los de Hitler son anticuados. Basta con crear un condicionamiento colectivo reduciendo drásticamente el nivel y la calidad de la educación. (…) Que la información destinada al público en general sea anestesiada de cualquier contenido subversivo. Transmitiremos masivamente, vía televisión [hoy día deberían agregarse redes sociales y aplicaciones de internet], estúpidos entretenimientos, siempre halagando el instinto emocional”, decía en 1956 el pensador austro-germano Günther Anders. “Estúpidos entretenimientos” … Más claro: imposible.

La gente no es estúpida, sino que la vuelven estúpida. ¿Cómo entender, si no, que una gran masa de población, eternamente sojuzgada, vea como el principal motivo de sus penurias a un otro diferente? (el extranjero que “viene a robar puestos de trabajo”, el de otra etnia, el de otra orientación sexual, el que no es igual que yo), y no a quien le explota. ¿Cómo entender, si no, que vote en las urnas por su propio verdugo? (Milei en Argentina, la andanada de ultraderecha en Europa, Bolsonaro en Brasil, etc.). ¿Cómo entender que las poblaciones, cada vez más, consuman sin parar cosas innecesarias? Se prefiere comprar el teléfono inteligente de moda antes que alimentarse nutritivamente. “Lo que hace grande a este país [Estados Unidos] es la creación de necesidades y deseos, la creación de la insatisfacción por lo viejo y fuera de moda”, expresó un publicista de la agencia estadounidense BBDO.

“El poder de la prensa es primordial. [Hoy debería agregarse toda la parafernalia de los más variados y sofisticados mass media, pues la prensa escrita va de salida] Establece la agenda de discusión pública. Es un avasallador poder político que no puede ser controlado por ninguna ley. Determina lo que la gente habla y piensa con una autoridad reservada en algunas partes del mundo solo a los tiranos, sumos sacerdotes y mandarines”, decía un connotado periodista como Theodore White. Definitivamente la comunicación de masas, la creación de la opinión pública y la inducción de “necesidades” para comprar y comprar hasta el hartazgo, no las decide el receptor. La idea de “libertad”, tan cara a las modernas democracias de mercado que se llenan la boca entronizándola, sin dudas queda herida de muerte al analizar estos mecanismos comunicacionales. Como los perros de experimentación de Pavlov, somos condicionados a hacer lo que otros quieren que hagamos. Tal es el grado inmisericorde de manejo de nuestras voluntades que se llega a hablar de la barbaridad teórica de “post verdad”. Ya no hay verdad: estamos en el reino de la emotividad creada -magistralmente- por estas tecnologías modernas.

Entonces ¿estamos condenados a vivir en esta suerte de hipnosis colectiva? Los grandes capitales que manejan buena parte del mundo lo intentan. ¡Impidámoslo! Solo el pensamiento crítico, y las acciones que se deriven de él, podrán forjar otra cosa.

Users Today : 60

Users Today : 60 Total Users : 35459526

Total Users : 35459526 Views Today : 88

Views Today : 88 Total views : 3417846

Total views : 3417846