Entrevista realizada por Luis Miguel Alvarado Dorry en exclusiva para Otras Voces en Educación.

Conocimos a José Carlos García Ramírez en una clase virtual llamada “Proyectos de educación para la paz, la ciudadanía y los derechos humanos”, en la cual, su compromiso y aseveración es que, los valores, no se reduzcan a una simple transmisión de conceptos, sino que estos, son necesario y fundamentales vivenciarlos para construir ciudadanías y sociedades noviolentas.

Tiene estudios de Posdoctorado en “Política Pública” por la Universidad de Washington, Estados Unidos. Es doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es Maestro y Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Trabajó en la Casa del Jubilado Democrático en la Ciudad de México y en campañas de alfabetización para adultos mayores durante 15 años. Ha sido profesor invitado por las Universidades de Estambul, Seattle, Buenos Aires, Cartagena. Recientemente fue invitado por la Philosophische Fakultät und Abteilung Politische Wissenschaft, de la Universidad de Heidelberg, Alemania a impartir el curso titulado Nord-Süd-Dialog: Reflexionen über Karl Marx/Lateinamerika, Philosophie und Menschenrechte “.

Es coordinador del libro “¿Hacia dónde va la educación tecnológica en México?”, próximamente a publicarse. Hoy en día trabaja en cuestiones sobre “Descolonización Epistemológica en las tecnologías y teoría crítica”. Actualmente es investigador del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán en el área de Posgrado y del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica.

Lo que caracteriza a José Carlos es la permanente investigación de la historia para nuestra desconstrucción-reconstrucción, es decir, su cosmovisión, en palabras de él es que “para entender lo que somos hoy en materia educativa, tenemos que comprender lo que fuimos: historias coloniales, pero también de resistencias”. Asimismo, su incesante e incansable trabajo y compromiso con les adultes mayores para su reivindicación en la sociedad, no como personas inútiles o no productivas, sino como seres humanos con vasta experiencia vivencial con los mismos derechos fundamentales que tiene cualquier otra persona joven o adulta.

José Carlos, cuéntenos un poco su historia de vida, ¿cómo llegó a la educación crítica y contestataria y, a la lucha gremial y social?

Agradezco al portal “Otras Voces en Educación”, la generosa y paciente entrevista.

Nací en “México-Tenochtitlán”, hoy en día Ciudad de México (CDMX). Mis padres son José García Uribe (finado) y Manuela Ramírez Sánchez (actualmente tiene 95 años de edad). Cursé licenciatura y maestría en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana y realicé estudios de Política Pública en la Universidad de Washington. Mi vida de preparatoriano y universitario fue significativa pues a esa edad me ganaba el pan como corrector de estilo en oficinas de los Trabajadores Jubilados del Seguro Social. Desde esa época me vinculé a las luchas democráticas de los grupos de jubilados. Luego, comencé a trabajar como alfabetizador de adultos durante 15 años. Eran los tiempos de la efervescencia de las luchas de liberación nacional en El Salvador y Nicaragua.

Entre 1978-1988, la Ciudad de México era una especie de epicentro político donde convergían las diversas manifestaciones democratizadoras y empoderamientos de luchas populares. Durante mis estudios de Licenciatura comenzaba a entender la importancia de la teoría y la práctica. Fue una década muy fecunda pues podía observar cómo el trabajo teórico de los líderes de los movimientos sociales contestatarios (los jubilados, por ejemplo) marcaba una profunda huella en el trabajo organizativo y práctica social.

Lamentablemente, esa perspectiva integral entre teoría y praxis hoy en día se ha ido desvaneciendo. Me vinculé por algunos años con las Comunidades Eclesiales de Base en el sur de la CDMX. Era la época donde teólogos de la liberación marcaban una nueva ruta creativa de lucha popular. Conocí a don Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz, Gustavo Gutiérrez, Oscar Arnulfo Romero, Pedro Casaldáliga, Leonardo Boff e Ignacio Ellacuría. Con ellos y desde mi experiencia social, fue construyéndose mi conciencia crítica, en términos sociales y educativos: siempre siguiendo el método de educación popular denominado “tripié” (ver, juzgar y actuar).

Comprendí que la revolución estructural era la radicalidad última a seguir. Pensaba que la razón (filosóficamente hablando) podría ir muy bien de la mano con la vida espiritual. No dudaba en llamarle a ese ejercicio de convergencia “espiritualidad revolucionaria”. Por eso uno de mis textos preferidos de aquellas épocas era “Marx y la biblia”, escrito por quien luego fue mi maestro en el doctorado, Porfirio Miranda de la Parra, gran jesuita y artífice de la teología de la liberación mexicana.

Al terminar mi Licenciatura realicé una estancia en Alemania. Allí perfeccioné mi idioma alemán trabajando un proyecto en la Universidad de Heidelberg sobre las obras de Karl Marx.

Durante un año me dediqué alfabetizar mujeres presas latinas en las cárceles de los Estados Unidos (Seattle), durante mis estudios en la Universidad de Washington. Coordiné grupos de mujeres presas para realizar trabajo comunitario en áreas restringidas y autorizadas por el departamento de policía de aquella localidad.

Antes de mi estancia en Estados Unidos instrumenté, entre algunos grupos de adultos mayores, proyectos productivos comunitarios en Xochimilco, lugar tradicional ubicado en el sur de la CDMX. Después logré establecer una red ciudadana con trabajadores agrícolas en Ensenada, Baja California para emprender proyectos colectivos en las zonas marginales de la llamada “Ruta del Vino” a finales del 2005.

Todas esas experiencias fueron gracias a mis cuatro libros de cabecera: “Pedagogía del oprimido” de Paulo Freire; “El vuelo del Quetzal” de Pedro Casaldáliga; “Canto cósmico” escrito por Ernesto Cardenal; “El campesinado: clase y conciencia de clase”, texto elaborado por uno de los principales epistemólogos críticos latinoamericanos, Hugo Zemelman. Poco a poco, me fui dedicando a los temas de envejecimiento poblacional, salud pública, movimientos sociales y educación para adultos desde las perspectivas de la Teoría Crítica (Escuela de Frankfurt) y la Filosofía de la Liberación latinoamericana (Leopoldo Zea, Augusto Salazar Bondi, Arturo Andrés Roig, Aníbal Quijano, Horacio Cerutti, Enrique Dussel, Juan Carlos Scannone, entre otros).

Finalmente, arribé a buen puerto: conocí a don Sergio Quiroz (+), gracias a la Red Ciudadana Ensenadense, en una ocasión que presenté uno de mis libros titulado “Derechos humanos y participación ciudadana en Karl Marx” (hoy, edición agotada). Desde un inicio me impactó el doctor Quiroz por su generosidad y por su espíritu crítico, combativo y de alto nivel teórico. Eso me agradó de su persona, además de su sencillez solidaria. Me invitó a dar el curso “Educación para la paz”. Además de ese curso impartido, recientemente impartí el de “Teoría crítica y sociología educativa” que, por razones de la contingencia del Covid-19, fue de manera virtual.

¿Cuáles considera que son los elementos más significativos de la crisis educativa en la CDMX, en México y en toda América Latina?

Me gustaría responder su amable pregunta realizando un breve recorrido histórico sobre los diferentes procesos contradictorios los cuales han definido las distintas facetas que han caracterizado las crisis del sistema educativo mexicano, principalmente. Si no tiene inconveniente, me gustaría ir estructurando mi respuesta anteponiendo algunos subtemas que puedan ayudar a una mejor lectura.

Atando cabos: el discernimiento

De entrada pienso que no es posible hablar de la educación de manera homogénea, sino de procesos educativos heterogéneos: niveles diferentes en el ciclo formativo de los sujetos (prescolar, primaria, secundaria, media superior, tecnicatura, profesional), instituciones escolares que responden a contextos distintos como son escuelas normales, rurales, multigrado, a distancia, telesecundaria, educación privada, educación pública, escuela para adultos, mujeres o personas con capacidades diferentes. Existe una diversidad en la taxonomía de los procesos educativos. Eso hace que la pregunta que usted amablemente me formula, debería estar encuadrada en la especificidad del contexto desde donde se pretenda reflexionar.

Ahora bien, cada entorno educacional, aunque mantenga peculiaridades diferenciadas, constituyen un todo organizado jurídicamente a través de la Constitución Política. El sistema educativo tradicionalmente es definido como una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país.

Justamente esa definición encierra la problemática sustantiva del fenómeno educativo a nivel nacional y regional. Pongamos por caso la Constitución Política de la Ciudad de México que entró en vigor en el 2017. Es un documento de 212 cuartillas. El “Artículo 8” se denomina “Ciudad educadora y del conocimiento”. Son tan sólo 5 cuartillas de las cuales 2 se refieren al ámbito educacional en sus tres niveles de impartición. No hay gran cosa en ellas. Quizás lo relevante es que habla de un sistema incluyente en el ámbito multicultural, por un lado, y, por el otro, señala que la educación pública, en el nivel medio superior y superior, deberán estar enfocados a dar respuestas a las necesidades sociales, locales (CDMX) y nacionales. Eso último es un cambio de paradigma sustantivo que aún no se comprende sus alances ni tampoco se promueve sus bondades sociales.

Un poco de historia sobre el sistema educativo

Hablar de la crisis del sistema educativo mexicano, implica recurrir, grosso modo, a la historia desde donde emerge el primer modelo institucional de la educación. Llamaría a ese primer paradigma posrevolucionario “modelo educativo nacionalista”. Se cristalizó con la conocida propuesta de José Vasconcelos (fundador de la Secretaría de Educación Pública –SEP– en octubre de 1921). La visión de Vasconcelos era idealista cargada fuertemente de valores identitarios, científicos y humanistas. La frase célebre de “Por mi raza hablará el espíritu” (lema actual de la UNAM), resumía el poder de la historia de México a la cual la denominó “raza cósmica”.

Jaime Torres Bodet (coetáneo de Vasconcelos), secretario por dos periodos en la SEP y quien terminó suicidándose, entendió muy bien el proyecto educativo nacional emergente, al cual lo llamó “sistema educativo libertario, democrático y científico al servicio de la Nación”, señalaba que la educación pública tendría que ser por antonomasia un proyecto de Estado. Es decir, la educación pública tendría que ser administrada y direccionada por la política nacionalista de aquel entonces.

Quizás fueron 40 años del sistema educativo nacionalista confeccionado por las élites intelectuales siempre relacionadas con el poder político y económico. La educación, a menos en el nivel básico, fue catalogada como una responsabilidad jurídico-moral del Estado nacional. Por eso los servicios educativos tendrían que ser de excelencia: profesorado con alto sentido cívico, creación de escuelas a lo largo y ancho del país, desayunos gratuitos para los alumnos, cooperativas escolares.

Como usted bien sabe, fue la época del llamado “Estado Benefactor” replicado en varios países de América Latina, como en Argentina, México, Brasil, principalmente. El Estado Benefactor no era más que la concepción del Estado social en donde el desarrollo nacional iba de la mano de los deberes constitucionales. La educación era uno de los derechos sociales que el Estado tenía el imperativo categórico de salvaguardar.

Inicio de la crisis: monopolio de la educación versus movimiento magisterial contestatario

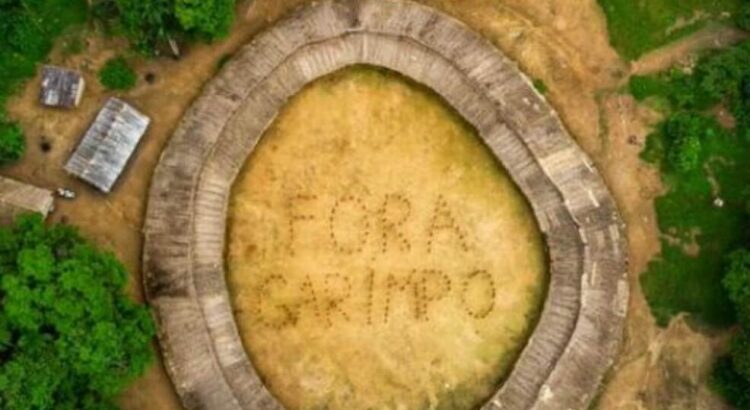

El punto de quiebre de ese proceso benefactor fue a principios de la década de los años 60s del siglo pasado. Los movimientos sociales campesinos comenzaron a ser detonantes en la crítica al monopolio de la educación ejercida por el Estado. Las desigualdades sociales y la confiscación de las libertades en las escuelas rurales, marcaron el inicio de la organización del magisterio en las áreas marginales y agrarias. Basta con recordar los aportes de Arturo Gámiz García (gran maestro rural) y su hermano, Jacobo quienes al lado de Lucio Cabañas, Prisciliano Padilla, Amadeo Vidales, entre otros, orquestaron el Asalto al Cuartel de Madera, primera acción insurreccional de envergadura de la guerrilla contemporánea en México. Dicha acción fue la más importante de la organización insurgente Grupo Popular Guerrillero, la cual fue llevada a cabo en la madrugada del 23 de septiembre de 1965.

Desde mi punto de vista, pienso que el modelo centralista de la educación pública tuvo su primera crisis cuando fue precisamente interpelado por los movimientos magisteriales rurales organizados a través de guerrillas y que luego pasaron a ser grupos de protesta social en las urbes (en universidades como la UNAM y la Universidad Autónoma de Guadalajara). La consigna era ¿qué tipo de educación pública en todos los niveles formativos se requería?

Las respuestas eran múltiples. Pues eran los años donde los partidos de extracción socialista, intelectuales orgánicos –a la manera de Antonio Gramsci– o críticos del sistema político mexicano incrustados en universidades públicas, se identificaban con idearios revolucionarios de corte leninista, trotskista y maoísta.

Desarrollo de la crisis educativa: 1968

Eran los inicios de la década de 1960 donde el mundo anunciaba cambios a lo largo y ancho del globo terráqueo: la música The Beatles conquistaba los oídos de la gente blanca anglo-americana con melodías como “Love Me Do”, “She Loves You” y “I Want to Hold Your Hand”; figuras como Ernesto “Che” Guevara y Camilo Cien Fuegos, marcaban la iconografía de la dignidad revolucionaria. En esa época, surgen movimientos independentistas como el de Argelia, Gabón y Costa de Marfil, entre otros países africanos; las dictaduras en Argentina (Francisco Del Ángel Rojas) y Paraguay (Alfredo Stroessner) estaban en todo su apogeo criminal; y en agosto de 1963, Martin Luther King Jr., en la Manifestación por los Derechos Civiles en Washington, pronunciaba su célebre discurso “I have a dream”.

Quizás todo se inició con el Free Speech Movement, en la Universidad de Berkeley, California, a principios de los años 60s del siglo pasado. Era la época contra el racismo, contra los programas académicos que se oponían a la libertad de cátedra y contra las estrategias del gobierno que prohibía a los estudiantes organizarse y hacer comentarios de problemas políticos del país. La violencia contra los estudiantes opositores a un sistema basado en el consumismo, la producción de armas, hot dogs y de valores religiosos supremacistas, se desató con ahínco en 1967 y 1968. Esos acontecimientos también se repitieron en Francia con la masacre de estudiantes defensores de la libertad y de la autonomía de los pueblos, en aquel episodio conocido como “Mayo Parisino”. México, no fue la excepción. Ni tampoco Argentina pasó desapercibida en aquel “Cordobazo” donde obreros y estudiantes fueron masacrados y otros más desaparecidos por la rabiosa dictadura de Juan Carlos Onganía.

En la mañana del 2 de octubre de 1968, los perros aullaban sin cesar, olores nauseabundos brotaban de las alcantarillas de los edificios de gobierno, vientos fríos levantaban remolinos de basura y las calles desérticas anunciaban la crónica de un fratricidio. La contrapuesta a esa tarde brumosa eran los cantos de alegría y los abrazos fraternales que miles de estudiantes ofrecían en el recinto de Tlatelolco, Ciudad de México. Jóvenes entonaban el himno a la alegría y llamaban a los estudiantes, a las amas de casa, a los campesinos, obreros, intelectuales, desempleados, para que juntos empezaran a construir un nuevo sueño, una nueva patria, un gobierno honrado.

Lo que había iniciado públicamente el 4 de agosto de ese año, el 2 de octubre concluyó en un anochecer donde las bayonetas perforaron estómagos, cercenaron manos y rompían los anhelos de una comunidad estudiantil (de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional) opositora al presidente Gustavo Díaz Ordaz y a sus ministros con caras de momia. Era la crítica a un gobierno espurio entrenado para desollar los cuerpos de estudiantes disidentes que, con razones, cuestionaban el autoritarismo, la tiranía y la corrupción del sistema político mexicano.

Vendrá la década de 1970 y el Estado benefactor mexicano de mediados del siglo XX, ya para finales de 1960 y el resto de los años a seguir, se convirtió en una especie de Estado policiaco y represor. Los años de 1970, fueron testigos de actos iracundos y violentos contra líderes magisteriales, sindicales y sociales. Gracias a la tecnología de Teléfonos de México (empresa paraestatal en aquel entonces), los agentes de la Dirección Federal de Seguridad podían escuchar las conversaciones telefónicas de hasta 117 personas al mismo tiempo. Los más vigilados eran el sindicalista socialista Vicente Lombardo Toledano, el periodista Julio Scherer y el líder opositor Heberto Castillo.

¿Hecatombe o transformación del sistema educativo?

La estrategia contra los movimientos obreros y magisteriales empleado por los sexenios de Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, se basó en el espionaje, la detención arbitraria de los hoy llamados “presos políticos”, la tortura y el exterminio. Las contradicciones sociopolíticas, impactó severamente el sistema educativo nacional.

Fue (y sigue siendo) la época en la que la tecnocracia internacional y las oligarquías nacionales se acoplaban para resignificar la educación hacia las necesidades de las empresas. La educación ya no es para adquirir conocimientos, fortalecer la vida cívica y el desarrollo nacional, ni mucho menos para mejorar la vida de los pobres y excluidos. Por el contrario, educar es proporcionar habilidades para el trabajo principalmente técnico-operativo (además sin derechos laborales).

La escuela neoliberal y la crisis de lo cotidiano

Desde el régimen salinista hasta el gobierno pasado peñista, la tecnocracia ramplona encargada de diseñar la nueva ingeniería educativa, consideraba a la educación como una mercancía o un valor de cambio y no como un derecho social. En dicho diseño se dejaba claro que serían los organismos financieros y empresariales trasnacionales (la economía de mercado o capitalismo) los interlocutores válidos para imponer las rutas de la educación que los Estados nacionales deberían de reproducir. Es así como nace la “escuela neoliberal”.

Para eso se requerían gobiernos u oligarquías que fueran instrumentando lo siguiente:

- Desmantelar la educación pública.

- Erradicar las organizaciones de trabajadores democráticos.

- Intimidar y golpear con políticas financieras arbitrarias los salarios de los trabajadores.

- Sembrar el miedo bajo la amenaza del despido.

- Imponer cargas laborales burocráticas con horarios extenuantes.

- Fomentar capacitaciones de bajo impacto formativo y de alto impacto burocrático.

- Aplicar criterios tecnócratas encargados de medir (cuantificar), evaluar y generar resultados con base al cumplimiento de procedimientos administrativos.

Además, el argumento político de la tecnocracia apoderada de la toma de decisiones en materia educativa, era combatir al Estado benefactor o social, desmantelar el Artículo 3ero Constitucional, acabar con el centralismo y diversificar las oportunidades para que el sector privado pudiese tener incidencia en la planificación de la educación pública. La idea era que los pobres, el populacho, según el ideario conservador empresarial capitalista, no requieran educación, no necesiten forjarse un camino profesional o universitario. Por tal motivo, la educación será para quien pueda pagarla. Porque de la muchedumbre, como diría Eduardo Galeano, la televisión se encargará.

Una de las secuelas de esos episodios dantescos, es que además de trastocar los contenidos de las currículas escolares (primaria, secundaria y bachillerato), eliminado temáticas sustantivas como la educación cívica, humanística y el pensamiento crítico, se pretendió domesticar a los profesores y profesoras a partir de posturas pedagógicas puestas al servicio de las exigencias de la tecnocracia. Las escuelas dejaron de ser para el pueblo para dar luego paso abierto a la escuela neoliberal.

Otra consecuencia de la imposición del paradigma neoliberal educativo fue echar andar el “proceso de desescolarización”, el cual tomó como bandera de lucha atacar el modelo educativo tradicional (eufemismo utilizado para combatir el modelo educativo benefactor de mediados del siglo pasado). Las elites empresariales trasnacionales tuvieron que construir sus propias epistemologías dominantes, alienantes.

Tuvieron que diseñar y subsumir baja la lógica imperial del capitalismo, organismos internacionales que justificaran, ideológicamente, la decadencia de la educación pública (la OCDE, por ejemplo). Así como también el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, estructuras financieras las cuales sirvieron para endeudar a los países de América Latina con préstamos que generaron deudas impagables. Esos organismos se encargarían de fondear medios de comunicación de masas para desprestigiar la educación popular y limitar presupuestos destinados a los servicios públicos, la educación entre ellos, de los países endeudados y así desmantelar todo servicio educativo público.

Desescolarizar es sinónimo de individualizar. Es también otro nombre de automatizar o enajenar a los sujetos. Desescolarizar es poner conocimientos y aprendizajes al servicio de las relaciones comerciales. Estas críticas las encontramos en Iván Ilich, Basaglia, Freire, Zemelman, quienes con gran atino desmontaron la episteme dominante tecnocrática y sus categorías corrosivas como son: “capital humano”, “escuela bancaria”, “productividad pedagógica”, “destrezas y competitividad”, “pedagogía funcional”, “rentabilidad”, “cliente y proveedor”, “valores y fe en el mercado”, “toyotización”, entre otras.

Pero resulta que el otro problema de la crisis educativa en México, es ya no sólo las estructuras sistémicas del poder y la defensa del individualismo inmoral o falto de principios éticos, sino también la descomposición de las estructuras de la vida cotidiana. La instrumentalidad enajenante de la vida social está imponiendo los códigos salvajes de “sálvense quien pueda”, “la escuela es para tontos”, “la calle lo es todo”, “los narcocorridos son la neta del planeta”: el dinero, las mujeres, autos, armas y drogas son la clave del nuevo hombre exitoso. Aquí la pregunta fuerte sería ¿cómo hacer pedagogía crítica y educación popular en perímetros escolares donde quienes mandan son los sicarios, la “maña”?, ¿cómo sensibilizar y trasformar las subjetividades de los alumnos donde sus familiares pertenecen de una manera o de otra a grupos delictivos? El docente está situado en campo minado: al frente la ofensiva de gobiernos represores de las libertades, atrás, familias o vecinos cooptados por las mafias del barrio, a la derecha las exigencias administrativas de la escuela, a la izquierda, las promesas y traiciones de los colegas o sindicato. Entonces, ¿para dónde moverse?

José Carlos ¿La relación entre los gobiernos y los gremios en la CDMX y en el país es fluida? ¿Por qué?

Si por gremio entendemos las asociaciones de grupos que comparten una profesión, por ejemplo, asociaciones de exalumnos, profesores, profesores jubilados, entre otros, entonces la relación de éstos con el actual gobierno de la Ciudad de México, la veo intrascendente. Sólo se hacen visibles los maestros cuando sitian la ciudad. De allí en fuera, no hay propuestas ni debates públicos organizados.

Esperemos que, en los años restantes del gobierno actual de la 4T (Cuarta Transformación), la fluidez se pueda dar en términos de participación solidaria del magisterio citadino con el resto de los grupos democráticos de otras partes del país. Por ejemplo, hasta ahora no se ha visto en la CDMX un pronunciamiento formal en contra de lo sucedió en días pasados en la Escuela Normal de Tiripetío, Michoacán.

Me parece que los gremios actuales se han convertido en agencias gestoras de demandas particulares y no de peticiones público-relevantes de los agremiados insertadas en un proyecto congruente de transformación educativa. Además, lamentablemente, los movimientos sociales, pueden gozar de legitimidad, pero tristemente, muchos de ellos son incapaces de articularse con otros movimientos o actores sociales, solidarizarse en las demandas de manera transversal y conformar un “bloque histórico”, como diría Antonio Gramsci.

Otro problema es que la dinámica y la experiencia social nos enseñan que todo gremio es fácilmente sujeto de cooptación. Es decir, con facilidad puede institucionalizarse. La actual Constitución Política de la CDMX, es un documento que no estimula la participación ciudadana y gremial para atender asuntos de las agendas pública y política.

En ese sentido, los procesos de comunicación institucional entre gremio y gobierno fluyen hasta donde el aparato burocrático lo permita. La protesta social, por ejemplo, ha perdido ruta crítica y programática ideológica. Ahora se actúa por mimetismo digital: un hecho aislado, una palabra y luego socializarla en las redes, hacen que la gente se congregue en el espacio público y emprendan acciones idénticas, repitan las mismas palabras, se vistan igual. La protesta social de los gremios corre el riesgo de convertirse en un carnaval del homo insipiens, como diría Sartori.

¿Considera que la formación inicial y continua de los docentes corresponde a las necesidades del país y los desafíos pedagógicos del siglo XXI? ¿Por qué? ¿Cuáles serían sus propuestas?

Si bien es cierto que existen sectores del magisterio críticos con una alta autoridad moral para intervenir con propuestas creativas, sin embargo, aún percibo, cierta despolitización en las bases magisteriales, cierto pragmatismo irreflexivo que impiden la toma de conciencia crítica.

La formación es un proceso necesario a través del cual los sujetos requieren para comprender la realidad, tomar conciencia y transformar aquellas condiciones mínimas que perturban procesos educativos emancipatorios. La criticidad es el elemento sustantivo de toda praxis pedagógica novedosa, innovadora y transformadora. La crítica reflexiva representa una oportunidad para la toma de decisiones y logro de objetivos direccionados para la mejora de los entornos educativos. Esa praxis es y será siempre de tipo social, política, ecológica y ética.

Existen varias propuestas en torno al sentido y la responsabilidad de la educación. En lo personal recomendaría releer el gran debate histórico entre Antonio Caso y Lombardo Toledano, allá por 1933. Por primera vez se planteó, en un sentido radical, la cuestión del sistema educativo que habría que construirse: desde la primaria hasta la universidad. En el debate se encuentra la discusión entre idealismo y materialismo histórico, la ruta que deberían seguir los aprendizajes, la estructura de las escuelas, pero sobretodo se planteó cuáles serían los contenidos fundamentales de todo proyecto de educación transformadora. Valdría la pena releer ese documento con ojos puestos en el siglo XXI.

José Carlos, ¿qué ha significado el confinamiento por el Coronavirus COVID-19 en lo educativo? ¿Considera que las medidas educativas tomadas en el contexto de la pandemia afectan al derecho a la educación? ¿Por qué?

Recientemente, Boaventura de Sousa, publicó su libro titulado “La cruel pedagogía del virus”. Grosso modo dice que con esta pandemia la idea conservadora de que no hay alternativa a la forma de vida impuesta por el hipercapitalismo en el que vivimos se desmorona. Para el autor, salvar nuestro planeta se requiere ir más allá del marco de la modernidad eurocéntrica y de los sistemas coloniales y de dominación. Boaventura incita a la búsqueda de la pluralidad de modos de adquisición de conocimientos alternos: principalmente de las experiencias civilizatorias de los países del Sur o quizás de los grandes relatos o cosmovisiones de los pueblos originarios.

Recientemente he publicado algunos artículos periodísticos (El Vigía) sobre el tema que nos aqueja mundialmente (Covid-19). Se viene diciendo que el confinamiento provocado por el Coronavirus ha reforzado la idea tecnoburocrática de que la mejor alternativa educativa es reducir los aprendizajes escolares a la experiencia digital, virtual. Los procesos reflexivos poco importan. Lo central es la habilidad para mantener interacción en la red, navegar por el ciberespacio y subjetivizar (introyectar) “sensaciones” virtuales, sin necesidad de recurrir a la realidad y al encuentro intersubjetivo (cara-a-cara).

El Coronavirus también nos quiere enseñar, a través del cautiverio, si vale la pena volver a la “nueva normalidad” donde la rutina, el individualismo, la mezquindad y la competencia corrosiva seguirán siendo los estilos de vida impuestos por la modernidad capitalista. O bien, si el género humano asume su responsabilidad por salvarse como especie y relacionarse de otra manera con la Tierra. El Coronavirus nos puede motivar a crear otra forma de construir pedagogías alternas, liberadoras. El planeta Tierra está en peligro, pero también el ser humano puede desaparecer o autodestruirse en un santiamén.

Desde la Educación para la paz y la noviolencia, ¿cuál es la radiografía de las sociedades en el confinamiento obligatorio y la ponderación de las virtualidades en la vida cotidiana?

Los sociólogos franceses, Bourdieu y Passeron, propusieron hace un par de años el término de “violencia simbólica”. Y como bien dice Boaventura de Sousa, la forma en que se construyó inicialmente la narrativa sobre la pandemia en los medios de comunicación occidentales evidenció el afán de demonizar a China. Las malas condiciones higiénicas en los mercados chinos y los extraños hábitos alimentarios de los chinos (primitivismo insinuado) eran el origen del mal.

La violencia simbólica está constituida de representaciones basadas en imágenes, lenguajes, códigos (que recorren los imaginarios sociales hasta llegar a los dispositivos digitales como el por ejemplo el “trollear”) agresivos y estigmatizadores hacia una persona, un colectivo o un país por su condición de raza, género, clase social, usos y costumbres, entre otras. La violencia simbólica es un producto social generado por contradicciones histórico concretas reales.

En cuanto a lo que usted me pregunta sobre los temas de educación para la paz y la noviolencia, éstas encierran un poder revolucionario poco entendido. Para el pensamiento crítico, la pedagogía para la paz significa la construcción de procesos de enseñanza donde la noviolencia no solamente sea un conjunto de valores a transmitir, sino que esos valores pasen a la esfera de las vivencias. Los valores que refuerzan el significado de la paz y la noviolencia deben ser modos de vida concretos.

La pedagogía para la paz requiere de didácticas y estrategias donde docentes, alumnos, directivos y padres de familia estén articulados y comprometidos para emprender metodologías que refuercen las enseñanzas a favor de las conductas positivas y de colaboración para erradicar el odio, las agresiones y las prácticas simbólicas y reales de la violencia.

La cultura para la paz en un centro escolar o universidad no debe ser un código de buenas intenciones aplicado de manera temporal, sino más bien es un planeamiento fuertemente estructurado. Para la viabilidad de una pedagogía o cultura para la paz, ésta debe estar sostenida por principios ético-normativos rigurosamente definidos y aplicados.

Todo proyecto de educación para la paz y la noviolencia es una alternativa sustentable básica a implementarse en las mallas curriculares de educación básica, media y superior. Educación para la paz es uno de los horizontes poco explotados en las escuelas. No se ha percibido la riqueza transformadora que puede derivarse de ella.

Educación para la paz y la noviolencia forma conciencias críticas y sobretodo posibilita el tránsito de la conciencia escolar o universitaria a la conciencia ciudadana, responsable de su tiempo, de su comunidad, de su Patria.

Amigo José Carlos, por último, desde las pedagogías críticas y, a partir de sus experiencias docentes y sociales ¿cuáles serían algunas de las propuestas que considere importantes para iniciar un proceso de transformación radical del sistema educativo?

- Emprender procesos de sensibilización para la toma de conciencia.

- Tomar con responsabilidad el proceso formativo del pedagogo crítico, asumiendo con amor y con disciplina el aprendizaje-enseñanza.

- Tener presente que los aspectos teórico- reflexivos son de vital importancia para comprender la realidad, explicarla y mejorarla a través de propuestas específicas según las experiencias de las escuelas y de los profesores.

- Comprender que las pedagogías críticas son horizontes interpretativos de la complejidad (educativa) de lo real que exige reconstruir epistemologías, metodologías y estrategias que sirvan para la transformación de aquellos entornos aviesos para luego estructurar futuros emancipatorios, humanos, solidarios.

- Atreverse a investigar para actuar, como diría Freire.

- Recurrir a los teóricos que plantean la pedagogía de la liberación latinoamericana para saber entender contextos locales y mejorarlos. Así como elaborar herramientas metodológicas que enseñen a seguir objetivos y lograr procesos transformativos de micro-espacios donde se generan emociones, cogniciones, acciones y valores enfocados hacia el desarrollo comunitario.

- Valorar los saberes populares como experiencias comunitarias e históricas que nos ayuden, finalmente al buen vivir en comunidad.

Muchas gracias.

Users Today : 3

Users Today : 3 Total Users : 35460782

Total Users : 35460782 Views Today : 7

Views Today : 7 Total views : 3419994

Total views : 3419994