Por: Xavier Besalú

Las diferencias de servicios y el acceso a ellos que hay entre núcleos urbanos y rurales e, incluso, dentro de las ciudades, según qué barrios, marcan o pueden marcar claramente el devenir de la vida escolar de miles de personas. Es papel de las administraciones hacer lo posible por eliminar esos obstáculos.

Que las desigualdades socioeconómicas familiares (y el nivel instructivo de los padres), es decir, la clase social a la que se pertenece, son un factor de exclusión educativa y social, solo lo ponen en duda los neoliberales más recalcitrantes y los meritócratas más empedernidos. En cambio, el lugar de residencia no suele ser objeto de la atención que merece como condicionante tanto del acceso como de las trayectorias escolares de quienes lo habitan.

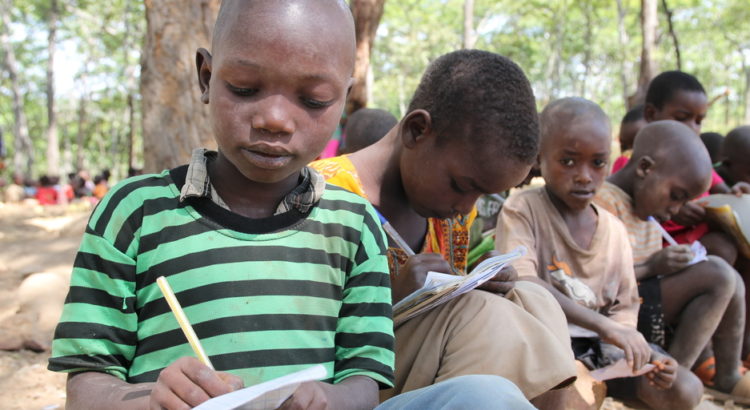

En primer término, sigue siendo determinante el carácter rural o urbano del lugar de residencia. En algunas zonas demográficamente débiles, alejadas de los grandes núcleos urbanos y mal comunicadas, el acceso a los servicios de todo tipo puede verse extraordinariamente mermado. Desde hace unos pocos años, algunas escuelas de pueblo han asumido la escolarización de niños y niñas menores de tres años y eso, sin duda, ha supuesto un logro indiscutible para las familias que lo necesitaban. Suponiendo que la aldea mantenga en pie la escuela, ya que algunas comunidades autónomas han sido, y son, muy restrictivas y formalistas a la hora de mantener vivo el servicio escolar cuando el número de alumnos escasea…

El problema se agudiza cuando los críos cumplen doce años y deben cursar la ESO. En función de la lejanía del instituto, algunos de ellos comienzan la jornada escolar una hora antes y la terminan una hora después, dado el trayecto que realiza el transporte escolar. Si bien el contacto con compañeros de otros entornos y contextos es, por lo general, enriquecedor, no hay que desdeñar el extrañamiento que para algunos supone la inmersión en una atmósfera cultural y social distinta y, en algunos aspectos, incluso ajena.

Pero cuando el habitar en un territorio apartado deviene un inconveniente cierto es en la escolaridad postobligatoria, de manera especial para cursar algunos ciclos formativos de formación profesional tanto de grado medio como de grado superior o de formación profesional básica. La oferta asequible y cercana suele ser escasa y el transporte público, incluso en zonas relativamente pobladas, a menudo es deficiente y desconectado entre sí.

Si el acceso ya debe salvar esos obstáculos, también los tienen las condiciones de escolarización. Hemos mencionado ya los relativos a los desplazamiento; ahora deberíamos añadir los relacionados con las continuidades educativas, con la posibilidad de alargar el tiempo educativo a través de la participación en actividades deportivas, artísticas o culturales, que resulta extremadamente mermado para los que viven lejos de las ciudades.

Muchos más que los residentes hoy en zonas rurales son los niños, niñas y jóvenes que viven en zonas suburbiales, en barrios obreros y/o pobres, degradados o marginalizados dentro de las ciudades –a veces, en los propios núcleos antiguos–, o en ciudades dormitorio, satelizadas y dependientes, dentro de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, lo que los franceses denominan la banlieue. Edificios, bloques, calles, barrios o, incluso, ciudades enteras que son percibidas y etiquetadas como peligrosas, submundos autónomos y desconocidos para el resto de la ciudadanía, que acaban marcando a fuego las vidas y las oportunidades de las personas que residen en ellas.

Son zonas donde se concentran procesos de regresión urbanística, construidas muchas veces sin una planificación ni una dotación de equipamientos adecuados, deficitarias en transporte público y espacios verdes, donde a menudo confluyen problemas de naturaleza diversa que pueden ir desde el estado de conservación de los edificios a la concentración de grupos de ciudadanos con necesidades específicas (población dependiente o en riesgo de exclusión, alto porcentaje de inmigrantes extranjeros, perceptores de pensiones asistenciales y no contributivas, etc.), con escasa actividad económica y comercial, y una explicitada sensación de inseguridad.

Si hablamos de Barcelona, no es lo mismo residir en Pedralbes que hacerlo en Ciudad Meridiana, como no es lo mismo vivir en Sant Cugat del Vallès que en Montcada i Reixac. Si hablamos de Madrid, no es lo mismo Chamartín que San Blas-Canillejas; y si lo hacemos de Sevilla, vivir en los Remedios o en el Polígono Sur… En todas las áreas urbanas de las grandes ciudades españolas es fácil apreciar esas desigualdades; en todas las ciudades medianas cuesta poco encontrar barrios estigmatizados.

Desde luego, todas esas ciudades y barrios deben tener sus escuelas e institutos que, a su vez, se convertirán en crisol y símbolo de esa realidad demográfica y urbana, con lo que deberían ser objeto de un tratamiento diferenciado, porque ya sabemos que tratar de forma equivalente lo que es sustancialmente desigual no hace más que cicatrizar y legitimar la situación dada en lugar de corregirla y deshacerla hasta donde sea posible. Además, dentro de esas mismas zonas, se conforman unas dinámicas de adscripciones y fugas que acaban dibujando centros categorizados de forma muy diferente…

Si al factor de exclusión territorial se le suma, como suele ocurrir, el factor socioeconómico y el factor de origen (migración extranjera) o de pertenencia a pueblo minorizado (gitano), es claro que los poderes públicos no pueden permanecer impasibles observando cómo se va a dar una profecía más que anunciada. Las políticas están para eso. Cumplir la Constitución es también remover los obstáculos que impiden una verdadera igualdad de oportunidades, aquellos condicionantes que imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos humanos de todos y cada uno de los residentes en el país.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/01/21/el-lugar-de-residencia-como-factor-de-exclusion-educativa/

Users Today : 8

Users Today : 8 Total Users : 35460756

Total Users : 35460756 Views Today : 13

Views Today : 13 Total views : 3419952

Total views : 3419952