Exclusión

Analfabetismo: condena a la pobreza y la exclusión

Autor: Agencia SINC

En el Día Internacional de la Alfabetización, el mundo vuelve los ojos hacia los más de 750 millones de personas -de las que casi 500 millones son niñas y mujeres- a las que el analfabetismo puede condenar a la pobreza y la exclusión.

El próximo 8 de septiembrese conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, una jornada en la que el mundo vuelve los ojos hacia los más de 750 millones de personas -de las que casi 500 millones son niñas y mujeres- a las que el analfabetismo puede condenar a la pobreza y la exclusión.

A pesar de que el analfabetismo y, principalmente, el analfabetismo funcional (personas que tienen conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculo pero que no son capaces de utilizar estos conocimientos de forma eficiente en las situaciones de la vida cotidiana) están presentes en todos los países del mundo, es en las naciones más pobres donde estas carencias se manifiestan con mayor intensidad.

Para Manos Unidas “la educación y, como primer paso, la alfabetización, es la principal herramienta para lograr que las personas puedan salir de la pobreza y para impedir que ésta se transmita de generación en generación”, asegura María José Hernando, del departamento de Estudios de Manos Unidas. Porque la educación, además de ser un garante para el desarrollo de las personas, “favorece la creación de conciencia crítica, es fundamental para acceder a mejores oportunidades de trabajo y contribuye al desarrollo de los países”, afirma Hernando.

El trabajo de Educación para el Desarrollo que lleva a cabo Manos Unidas hace hincapié en denunciar las estructuras sociales y culturales injustas que un alto porcentaje de la población acceda a la educación en sus diferentes niveles y, con ella, a la satisfacción plena de la mayoría de los derechos que, como seres humanos, les amparan.

Con este objetivo, en el año 2017, Manos Unidas aprobó 199 proyectos educativos por importe de 10,2 millones de euros, en Africa, Asia y América.

Mujer y analfabetismo

En el Día Internacional de la Alfabetización, Manos Unidas quiere denunciar, también, que el analfabetismo ahonda la brecha de género y reclama el acceso a la educación de las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres. En el siglo XXI, cuando la tecnología y los medios deberían favorecer el acceso a los conocimientos y a la información para todos “es inaceptable que casi 500 millones de mujeres y niñas continúen privadas del acceso al conocimiento y, con ello, de las oportunidades que conlleva la educación”, lamenta Hernando.

Es inaceptable que casi 500 millones de mujeres y niñas continúen privadas del acceso al conocimiento y, con ello, de las oportunidades que conlleva la educación”, lamenta Hernando.

Por este motivo, el componente de género, que está presente en todos nuestros proyectos, es un requisito fundamental en los educativos. “Porque nuestra experiencia, y los datos constatados por diferentes organizaciones e instituciones, avalan que la inversión en la educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en una mejor nutrición, salud y rendimiento económico para sus familias, sus comunidades y, por último, para sus países”, explica María José Hernando. “Una mujer formada y educada tendrá las herramientas para cambiar el curso de su vida: probablemente se casará más tarde, tendrá hijos en edad adulta, llevará a sus hijos, y también a sus hijas a la escuela y transmitirá sus conocimientos en su familia y en su comunidad”, afirma Hernando.

Apoyamos la alfabetización de mujeres en Senegal

Según datos de la UNESCO, en África subsahariana hay cerca de 203 millones de personas de más de 15 años que no saben leer ni escribir. Además, en esta región del mundo, que alberga a la mayor parte de los países más pobres del mundo, casi la mitad de las mujeres son analfabetas.

“El analfabetismo es una de las causas de la marginación de las mujeres”, asegura Adela González, coordinadora expatriada de Manos Unidas en Senegal para el convenio “Agricultura, Refuerzo del tejido asociativo rural y Derechos socioeconómicos de mujeres y jóvenes en Senegal”, que la ONG lleva a cabo, con apoyo económico de la Cooperación Española (AECID), y que se conoce en la zona como Programa Karonghen (renacimiento en diola). Se lleva a cabo en la Baja Casamance, la región sur del país africano, castigada por años de conflicto y aislamiento.

El Convenio tienen como objetivo lograr el desarrollo socioeconómico de la población más vulnerable de la zona y, especialmente, de las mujeres. Además, se busca fortalecer el tejido social para mejorar la participación en la gobernabilidad, en una región caracterizada por un bajo nivel de desarrollo económico y por notables carencias en el ejercicio de otros derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación.

“Aunque el objetivo de mejorar la situación de la mujer esté presente en todas las actividades del convenio, el componente de alfabetización tiene una enorme relevancia dentro de la estrategia global de empoderamiento de la mujer”, informa González. “De hecho, este componente resulta elemental para que, entre otras muchas mejoras, la mujer pueda reclamar el respeto de sus derechos en su familia y en su comunidad”, explica.

Para Manos Unidas y su socio local, la Asociación CPAS, la alfabetización es indispensable para lograr la educación para todos y clave para erradicar la pobreza, alcanzar la igualdad de género y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.

“Aquí, en la Casamance, he podido comprobar lo difícil que es el día a día para una mujer que no sabe leer ni escribir o que no tiene nociones básicas de aritmética o de números”, explica González. “Estas mujeres, que son tantas veces el sostén de sus familias, pueden ser engañadas con las cuentas o los pesajes en el mercado, donde venden un elevado porcentaje de la producción de sus huertos”, afirma la cooperante de Manos Unidas. “Esta, entre otras causas, nos lleva a poner el énfasis en reducir las desigualdades mediante el acceso a distintas formaciones entre las que la alfabetización es fundamental, porque favorece su empoderamiento en el ámbito familiar, comunitario y público “, explica la coordinadora expatriada de Manos Unidas en Senegal.

En el marco del convenio se han formado a 1500 personas, un 90% mujeres, que han adquirido competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, así como conocimientos de organización y gestión para el desarrollo de actividades que permitan mejorar sus ingresos. Esta alfabetización de hace en lengua local, el diola, ya que una gran mayoría de la población rural no habla el francés, el idioma oficial de Senegal.

Fuente: http://www.agenciasic.es/2018/09/06/analfabetismo-condena-a-la-pobreza-y-la-exclusion/

Estados Unidos: Trump cierra puertas a los más inteligentes del mundo

Estados Unidos/09 de Junio de 2018/Gestión

La xenofobia priva al país del talento que necesita para tener éxito. Si se les da la oportunidad, los inmigrantes de cualquier país del mundo se convertirán en estadounidenses patrióticos, al igual que sus descendientes.

El 6 de junio de 1944, soldados estadounidenses tomaron por asalto las playas de Francia, comenzando una campaña que revertiría el control de la Alemania nazi sobre Europa occidental. Fue una demostración sin precedentes del poderío militar y la destreza organizacional de Estados Unidos.

El hombre que dirigió ese heroico esfuerzo era de ascendencia alemana: el general y futuro presidente Dwight D. Eisenhower. La familia de Eisenhower, que cambió la ortografía del nombre original Eisenhauer (que significa «minero de hierro»), era originaria de un área llamada Nassau-Saarbrücken, irónicamente, uno de los territorios que el general liberaría.

Si EE.UU. hubiera sido en 1944 el mismo país que era en 1917, es posible que no hubiera habido un estadounidense de ascendencia alemana a la cabeza. Conforme EE.UU. se preparaba para luchar contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, el sentimiento anti-alemán dominaba la nación.

Las escuelas dejaron de enseñar alemán, los ciudadanos germano-estadounidenses fueron hostigados y despedidos de sus trabajos y 6,000 alemanes y germano-estadounidenses fueron enviados a campos de detención. Parece inconcebible que se le hubiera permitido a un general de ascendencia alemana dirigir el ejército estadounidense contra la patria ancestral de su familia en 1917.

Y sin embargo, apenas 27 años después, esa imposibilidad se había convertido en realidad.

Esta anécdota ilustra un principio central de la historia estadounidense. Cuando EE.UU. acoge a personas de todas las razas y etnias, no solo es justo y equitativo, es eficiente.

La xenofobia priva al país del talento que necesita para tener éxito. Si se les da la oportunidad, los inmigrantes de cualquier país del mundo se convertirán en estadounidenses patrióticos, al igual que sus descendientes.

Desafortunadamente, muchos en EE.UU. nunca han incorporado esta lección. Por un tiempo, parecía que gran parte del país había dejado atrás la xenofobia, especialmente con la disculpa formal y las reparaciones por el internamiento de nipones-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Recientemente, sin embargo, el miedo irracional a los extranjeros parece estar regresando a la política de EE.UU. El arresto y detención de ciudadanos estadounidenses, en su mayoría de ascendencia hispana, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no es solo una injusticia, sino una señal ominosa para EE.UU.

Ahora, la administración del presidente Donald Trump anunció planes para restringir los permisos para que estudiantes chinos estudien en el país. Las visas de los estudiantes graduados chinos que trabajan en robótica, aviación y fabricación de alta tecnología estarán limitadas a solo un año y las autorizaciones para visas serán más difícil de obtener.

El objetivo aparente de estas restricciones es prevenir el espionaje industrial chino. China roba grandes cantidades de propiedad intelectual a las compañías estadounidenses, privando a esas cempresas de su ventaja competitiva, lo que tiene como resultado menos empleos y menores salarios en EE.UU.

Es un problema serio y representa una debilidad que enfrentan las sociedades abiertas cuando compiten con naciones cerradas y administradas de manera centralizada.

Pero mantener alejados a los estudiantes chinos es la forma incorrecta de enfrentar el problema. Como escribe mi colega deBloomberg Opinion Adam Minter, los inmigrantes chinos altamente calificados son un importante motor de la prosperidad estadounidense. En la última década, el número de estudiantes chinos en EE.UU. ha aumentado:

Estos estudiantes pagan altas tasas de matrícula que ayudan a subsidiar la educación de los estadounidenses nativos. También son investigadores increíblemente productivos, generando resultados científicos hasta un 30% más altos que otros estudiantes.

Y la gran mayoría de estos individuos brillantes tienden a permanecer en EE.UU. después de graduarse, trabajando para aumentar la prosperidad estadounidense y contribuyendo al talento de la fuerza laboral nacional.

La ofensiva de Trump contra los estudiantes chinos debe verse como parte de una iniciativa más amplia -y altamente contraproducente- de restringir la inmigración de personas altamente calificadas a EE.UU.

Pero más allá de los beneficios materiales que EE.UU. obtiene de los estudiantes y trabajadores chinos, permitirles el ingreso preserva los ideales básicos de la nación. China es una sociedad increíblemente represiva y eso aumenta cada vez más.

El país está tratando de implementar la vigilancia universal, y recientemente experimentó un sistema de «acreditación social» salido de un espectáculo de ciencia ficción distópico, negando a la gente viajes en tren y en avión e incluso entregando menor velocidad de internet si son identificados por mal comportamiento.

Ese tipo de opresión es lo que EE.UU., al menos en teoría, creó para oponerse. Escapar a eso, y disfrutar de más libertad personal en general, es probablemente una gran razón por la cual los chinos envían a sus hijos al extranjero.

Negar esa esperanza de escape y libertad no solo sería como dispararse en el pie en términos económicos para el país, sino que también mermaría la reputación de EE.UU. como un modelo de libertad y oportunidad.

En lugar de excluir a los estudiantes y trabajadores chinos, EE.UU. debería reclutar más y hacer todo lo posible para mantenerlos en el país permanentemente.

El robo de propiedad intelectual es un problema, pero el país debería atacarlo presionando directamente al gobierno chino, no a las personas que intentan escapar de ese gobierno.

Si Trump consigue cerrar las puertas, se arriesga a impedir la existencia de muchas futuras generaciones de chinos-estadounidenses patrióticos y brillantes, toda una legión de futuros Eisenhowers.

El espionaje es una ventaja de las sociedades cerradas, pero la inmigración es una ventaja aún mayor de las abiertas. A la larga, quedarse con las personas será más poderoso que quedarse con las ideas.

Fuente: https://gestion.pe/economia/management-empleo/trump-cierra-puertas-inteligentes-mundo-235200

Chile: [Video] Así comienza la tercera marcha feminista por la educación no sexista

La ONU acusa a España de «excluir» a los estudiantes con discapacidad

España/09 de Junio de 2018/La Provincia

Un informe de Naciones Unidas detecta «graves violaciones sistemáticas» del derecho a la educación de este colectivo

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas afirma que España «segrega» y «excluye» a los alumnos con discapacidad, principalmente intelectual, en el sistema educativo general y advierte de las «graves violaciones sistemáticas» del derecho a la educación de este colectivo. Esta es la conclusión del informe de la ONU, tras examinar ‘in situ’ el caso de España, en una investigación confidencial realizada en 2017. Si bien indica que las cifras oficiales reflejan un alto porcentaje de alumnos con discapacidad matriculados en el sistema ordinario, también subraya que dentro de este se produce la exclusión.

Para este organismo, el Estado español vulnera el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el derecho a la educación al mantener estructuras y dispositivos «discriminatorios y segregadores», incompatibles con el tratado internacional, firmado y ratificado por España hace más de una década. En concreto, el Comité observa que «no existe una noción clara de lo que es el interés superior del niño» en materia de educación inclusiva y apunta que la justificación médica de la discapacidad es la más común, de manera que las administraciones educativas siguen considerando que este interés superior del menor con discapacidad es acceder a una «educación especializada en centros especiales».

El informe apunta que no se toma en cuenta al niño como sujeto de derecho ni se tiene en consideración su opinión. Advierte de que existen casos en los que se obliga a los padres a cambiar al niño de centro educativo cada año, mientras otros dividen su semana yendo a dos escuelas diferentes lejos de su domicilio, a veces en lados opuestos de la ciudad.

En estos supuestos, el Comité alerta de la «poca consideración» que se presta al impacto que tiene para el niño la ausencia de un prestador de apoyo, de un grupo, o de un centro educativo de referencia. También advierte de la falta de apoyos financieros, materiales y emocionales a las familias de niños y niñas con discapacidad.

«Los padres que han decidido luchar por el acceso de un alumno con discapacidad a una educación inclusiva llegan a altos niveles de presión, agotamiento e incluso desesperación», sostiene el Comité de la ONU, que añade que el único apoyo que reciben estos progenitores procede de organizaciones y redes especializadas.

Asimismo, observa que en el sistema educativo español no hay un «reconocimiento generalizado» del modelo de derechos humanos de la discapacidad y que existe «falta de acceso» a la educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad, pues, a su juicio, la inclusión se entiende entre el profesorado «como un método pedagógico y no como un derecho».

Si bien el documento sostiene que hay decisiones judiciales «esperanzadoras» y modelos de éxito implantados, sin embargo, lamenta que se traten de iniciativas aisladas, que dependen generalmente de la «sensibilidad» de personas determinadas.

Conforme a la jurisprudencia, el Comité recuerda que un sistema inclusivo basado en el derecho a la no discriminación e igualdad de oportunidades, requiere la abolición del sistema separado de educación para estudiantes con discapacidad en centros especiales y plantea que los recursos que se destinan a estos se transfieran al sistema ordinario para posibilitar a los alumnos con dificultades de aprendizaje los apoyos necesarios.

Para el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) esta «condena» internacional debe llevar al Estado español a reaccionar «con inmediatez» y adecuar y acompasar su legislación y sus políticas educativas a los mandatos de la Convención, «sin más dilaciones ni excusas». Por ello exige a las fuerzas políticas, la reforma «urgente» de la legislación educativa, para implantar un sistema educativo «verdaderamente inclusivo», con apoyos efectivos, en el que no exista discriminación ni segregación por razones asociadas a discapacidad.

Fuente: https://www.laprovincia.es/sociedad/2018/06/03/onu-acusa-espana-excluir-estudiantes/1064624.html

Académico cubano cuestiona que educación en Latinoamérica coloque como guía al pensamiento “norte-céntrico”

Cuba/09 de Junio de 2018/La Diaria

Según Luis Salazar, está pendiente una “batalla cultural”

Luis Salazar es graduado en Ciencia Política con un posgrado en Filosofía. Además, es doctor en Ciencias Sociológicas y en Ciencias, por lo que alcanzó el máximo reconocimiento académico conferido por la Comisión Nacional de Grados Científicos de la República de Cuba. También fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología y ejerce como profesor en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales y de la Facultad de Filosofía e Historia de la República de Cuba. Salazar pasó por Montevideo y planteó que en Latinoamérica la historia se aborda a partir del relato de las “clases dominantes” y en forma segmentada.

Una de tus especialidades es el pensamiento martiano ¿Cuáles son los planteos de José Martí que siguen siendo desafíos latinoamericanos?

Martí es infinito. Dijo muchas cosas de los problemas que tenía Latinoamérica a finales del siglo XIX. Fundamentalmente, nos dejó una gran tarea que está aún está vigente: luchar por la segunda independencia de América, ya no frente al colonialismo español sino frente al imperialismo norteamericano. También dejó planteado el ideal de unas repúblicas con todos y para el bien de todos, de una América Latina que abandonara los supuestos del modernismo y de la modernización y que reconociera sus propias raíces, las de los pueblos originarios y de los provenientes de África, que habían venido como esclavos. Dejó planteada la necesidad de una república moral, de la ética como uno de los fundamentos que debían tener las repúblicas latinoamericanas. Cuando miramos lo que está pasando en muchos países latinoamericanos respecto de la corrupción de las clases dominantes y a veces de algunos dirigentes, su pensamiento recoloca esa carga ética y de llamamiento a la lucha que Martí planteó.

A 100 años de la Reforma de Córdoba, ¿considerás que sus propuestas conservan valor y vigencia?

Aunque nos parezca raro, muchas de las propuestas de la Reforma de Córdoba de hace 100 años aún no se aplican en la mayoría de las universidades de Latinoamérica. Por ejemplo, el tema de que la universidad no se puede encerrar en sus muros, que tiene que ir a la sociedad; aún persiste un gran elitismo. Además, estamos viendo algo que no existía en aquel momento, que es la privatización de la enseñanza universitaria, la aparición cada vez más generalizada de universidades privadas a las que se les dice peyorativamente “universidades garaje”. En muchos casos, tampoco existen la autonomía universitaria y la voz de los estudiantes, cuyas demandas suelen ser vulneradas.

¿Cómo se educa sobre el pensamiento latinoamericano en las instituciones formales y cómo se hace en Cuba?

Hay una gran contradicción en torno a eso. La educación que se imparte hoy en todo el sistema de enseñanza y todas estas reformas (que yo llamo contrarreformas educativas) colocan como guía el pensamiento norte-céntrico. Respecto de América Latina, aprecio con mucha preocupación, y lo he podido constatar en mi recorrido por el continente, que la historia que se imparte es la construida por las clases dominantes. Es, por tanto, una historia sesgada, que no se condice ni explica los procesos de lucha que se están dando, ni los sujetos que participan en esos procesos. Es una educación que tiende a generar miradas nacionales sin conectar con el resto de América. En Argentina, historiadores prestigiosos como Norberto Galasso han demostrado cómo en ciertos aspectos la historia de ese país fue montada sobre mentiras, y que para construirlas incluso tuvieron que destruir documentos y rearmarlos con el fin de generar una historia argentina descontextualizada del resto de América Latina. La figura de José de San Martín, uno de los grandes libertadores de nuestra América, no se estudia lo suficiente. Permanente se insiste en la discrepancia entre Simón Bolívar y San Martín para demostrar que Bolívar era un autoritario y San Martín un ilustre. Nada de esto está demostrado, y cada vez llegan más evidencias sobre los entendimientos tan profundos que hubo entre Bolívar y San Martín en su entrevista de Guayaquil. Se versea la historia hasta en la creación de la bandera argentina, o en las estrofas que hablaban de la lucha por la independencia que le quitaron al himno nacional, para quitarle todo aquello que conectara con una vocación latinoamericana. En Cuba, eran escasos los profesores que hablaran de Martí, de Carlos de Céspedes o de Antonio Maceo antes de la revolución. Todo aquello formó parte de la batalla cultural que siempre está implícita en todo proceso de cambio y de los intereses populares y nacionales. Uno de los deberes fundamentales es divulgar, construir una nueva historia que sea la de los oprimidos y no la de los dominantes.

¿Los estados nacionales que se generaron a partir de la exclusión de lo negro u originario tienen muy marcado ese tipo de relato histórico?

Eso es lo que yo llamo el pecado de la modernidad latinoamericana. Ya lo dijo Martí: “Estúdiese primero la historia de los incas, aunque no se estudie la de los arcontes de Grecia. El libro francés y norteamericano no tienen respuestas a los problemas de nuestra América”. Todas esas cuestiones planteadas por él aún forman parte de los problemas educativos actuales en los distintos países latinoamericanos.

¿Estos problemas están acentuados por la globalización?

Están acentuados por cómo se forman los procesos ideológicos, con todo este tema de la posmodernidad, que precede a la globalización neoliberal en su máxima expresión. Son ideas que empiezan a surgir en los años 70 del siglo XX, con las teorías de la fragmentación del sujeto, de que se acabaron las utopías, se acabó la historia, todo esto hoy está incorporado a las bibliografías. Hoy se les pide a los estudiantes que conozcan la bibliografía que se produce en el norte y no la que produce el pensamiento latinoamericano. De hecho, los propios profesores están compelidos a buscar méritos en publicar en las grandes revistas del norte. Y publican pensamientos que no son críticos, que son –para utilizar una expresión de Aníbal Quijano y de los estudios poscoloniales– un pensamiento colonizado, forma parte de esa colonización del saber y del ser. La globalización neoliberal lleva en sí un componente que bien se puede llamar de “guerra cultural”, porque esta no es sólo económica o política, tiene también un componente civilizatorio y cultural. En Latinoamérica y el Caribe se puede apreciar en el hecho de que nuestros niños sepan quién es Mickey Mouse y no quién es Simón Bolívar.

¿Un ejemplo de esa guerra cultural es la imposición del idioma inglés?

Yo matizaría eso. Evidentemente, el inglés es el idioma predominante en el lenguaje de la técnica, de la ciencia y de la las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. En ese sentido, no hay forma de escaparse de eso. De hecho, en Cuba el sistema educativo ha estado discutiendo que si queremos insertarnos en este mundo del conocimiento, necesariamente nuestros educandos tienen que aprender inglés. No tenemos los instrumentos, como hacen los españoles, de llevar al castellano muchas de las palabras que han surgido de aquellos que hoy monopolizan los conocimientos científicos contemporáneos. Además, dentro de las mismas lenguas existen luchas de descolonizaciones del saber y del ser, como entre el portugués de Portugal y el de Brasil, o el español de Latinoamérica y el de España, que son distintos.

¿Cómo es abordada Cuba en la educación latinoamericana?

Prácticamente en ninguna universidad latinoamericana se estudia nada que tenga que ver con la revolución cubana, se la nombra al pasar y de mala manera, cuando fue un hecho trascendente del siglo XX. Está silenciada. No se aborda en profundidad lo que la revolución cubana puede decir como laboratorio social, lo que enseña, y en su dialéctica con las demás luchas latinoamericanas, porque Cuba es una isla pero no una ínsula, también forma parte de América. Desde el territorio continental se habla de América Latina, no de América Latina y el Caribe. Existen estados nacionales que no son de origen latino, como las Antillas o territorios independientes en el Caribe británico, pero también existen territorios colonizados por Gran Bretaña. En esa región del Caribe tenemos a Haití, del que se habla muy poco, a pesar de haber tenido la primera revolución de liberación nacional y social que se produjo en el continente, que además fue hecha por esclavos. No se habla del Caribe neerlandés, nunca sabemos nada de lo que sucede en esos países, no se habla de Surinam, de Aruba, de Curazagua, de Bonaide, de San Martín, de Martinica ni de Guadalupe, que están colonizadas por Francia; no se habla de Puerto Rico, que sigue colonizado por Estados Unidos. Para el conocimiento que se difunde no solamente de la historia sino también de la geografía no existe el Caribe. Lo que Martí llamaba “las dolorosas islas del Caribe”.

Fuente: https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/6/academico-cubano-cuestiona-que-educacion-en-latinoamerica-coloque-como-guia-al-pensamiento-norte-centrico/

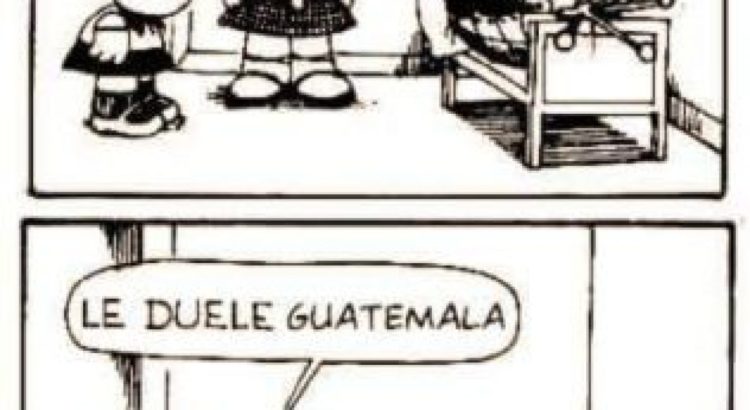

Cómo dueles, Guatemala

Por: Prensa Libre/Marielos Monzón/06-06-2018

Solamente un día después del entierro de Claudia Patricia Gómez, la joven migrante de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, asesinada por un patrullero gringo en la frontera de los Estados Unidos, volvemos a ver de cerca otras muertes que nos interpelan. Nuevamente un fenómeno natural en un país como el nuestro se cobra la vida de compatriotas que tienen con Claudia un denominador común: la pobreza y la exclusión de sus familias y de las comunidades en las que les tocó nacer.

Lo ocurrido con Claudia, que intentó abrirse un camino en Guatemala y no lo consiguió, y lo que pasó el domingo con decenas de niños, niñas, jóvenes y adultos de las áreas aledañas al Volcán de Fuego que murieron quemados y soterrados, o están heridos o desaparecidos, nos habla de la clase de sociedad que somos. Una que expulsa a su niñez y juventud por falta de oportunidades, por violencia y por la negación de sus derechos más elementales; una que condena a las grandes mayorías a la muerte porque su situación de vulnerabilidad les coloca en un peligro permanente. Una donde hay un grupito que lo tiene todo a costa de que miles estén sumidos en la miseria; desigualdad que le dicen.

En la portada de Prensa Libre del sábado 2 de junio había una pregunta desgarradora: ¿Es Guatemala el peor país para ser niño? La nota de Andrea Orozco nos daba la respuesta. De acuerdo con un estudio de la organización Save The Children, el nuestro es el peor lugar de América Latina para nacer y crecer. De 28 países evaluados, Guatemala está en el último puesto cuando se analizan las amenazas que afectan a las niñas y a los niños: exclusión en los servicios de salud y educación, trabajo infantil, matrimonio y embarazo adolescente y violencia extrema —hasta marzo de 2018, 126 pequeñas/os murieron decapitados, estrangulados, víctimas de la violencia armada y de armas blancas—.

La OIM reportó en 2017 la muerte de 249 migrantes en la frontera entre México y EE. UU. Hasta marzo de 2018 se registraron 77 muertes y 18 desapariciones. Solo en 2017 fueron capturados 14 mil 827 niños, niñas y adolescentes no acompañados que salieron de un país que los expulsa, los estigmatiza y los excluye a otro que también les discrimina y les trata con violencia.

No son pobres porque quieren. Tampoco se van porque quieren, los estamos echando. ¿Y qué hace la institucionalidad pública para protegerles? ¿Qué la cancillería y la presidencia, que no tienen tiempo más que para su pleito personal con la Cicig? ¿Qué, como sociedad, además de las campañas de acopio de víveres cada vez que ocurre una tragedia?

Nada de fondo, todo puro maquillaje hasta que la realidad nos estalla en la cara otra vez. Si no fuera por misioneros como los que sostienen las casas del migrante, por organizaciones que atienden a pequeñas víctimas de violencia o por aquellas que activan la solidaridad en momentos críticos, la situación sería —porque se puede— aún peor. Nos dueles, Guatemala.

Users Today : 128

Users Today : 128 Total Users : 35459723

Total Users : 35459723 Views Today : 216

Views Today : 216 Total views : 3418188

Total views : 3418188