Mariano Fernández Enguita

Universidad Complutense

www.enguita.info

RESUMEN

Se examinan los costes indirectos de la educación asociados a la escolarización gratuita y financiados como gasto familiar, particularmente para las etapas obligatoria y de oferta obligatoria. Se discuten más detalladamente las implicaciones para los libros de texto, los comedores y las actividades de apoyo. Se examinan las consecuencias de este gasto familiar para la gratuidad y sus efectos en términos de la igualdad o desigualdad educativa y social. Por último, se analizan implicaciones de todo ello con los intereses colectivos en juego y para la política educativa.

PALABRAS CLAVE

Justicia escolar, gratuidad, equidad educativa, libros de texto, comedores, actividades de apoyo, eficacia escolar, eficiencia escolar

¿Por qué es gratuita la escuela pero no la alimentación, una necesidad más básica? ¿Por qué lo es la asignatura de Religión pero no la autoescuela, que interesa a tanta o más gente? ¿Por qué es gratuita por defecto pero una minoría sustancial la paga íntegramente por su cuenta? La respuesta espontánea es que la educación es tan importante que tiene que ser gratuita, pero… ¿importante para quién?

La primera parte de la respuesta es que la educación es gratuita porque es una obligación, y no parece fácil convencer a la gente de que pague por algo estrictamente obligatorio y, en última instancia, muy oneroso. La educación es obligatoria y gratuita porque, en última instancia, el Estado necesita ciudadanos formados (para obedecer y para participar en distintas proporciones, según qué Estado), la industria necesita trabajadores disciplinados y formados y todos necesitamos compartir ciertos significados y valores.

La segunda parte es que hemos llegado a considerar la educación como requisito de una vida libre, de la ciudadanía activa y del acceso a oportunidades sociales. Por eso la educación se integra, por así decirlo, en la dotación inicial que todo individuo recibe de su sociedad por el mero hecho de haber nacido. Es un recurso básico garantizado a todos: no sólo a los ciudadanos (un derecho ciudadano o social) sino incluso a todos (un derecho humano).

De manera evidente, esto vale para la educación obligatoria, pero ¿y el resto? ¿Deberían las personas obtener tanta educación como sean capaces de asimilar, consumir o simplemente soportar? No falta quien piense que sí, pero parece claro que esto sólo puede sostenerse sobre la base de que la educación sea un bien tan excelso en sí mismo que no importa cuál, ni cuánta, ni para quién, debería resultar accesible, en todo caso no verse contaminada por condicionantes económicos.

Pero la escolarización es más terrenal que todo eso: aparte de elevar nuestros espíritus permite salir de la esfera doméstica o libera tiempo a los padres y, sobre todo, si es más, mejor o simplemente produce cualificaciones más demandadas que las de otros, proporciona notables ventajas económicas. Quiero decir con esto que se demanda también con motivos que son distintos o que van más allá de los que hacen de ella un derecho.

Qué educación debe ser gratuita

Más allá de la educación obligatoria y común los argumentos para la gratuidad son ya de otro orden y de un valor relativo. ¿Debe ser gratuita la educación infantil? Ya lo es en su segundo ciclo y, en mi opinión, debería serlo en el primero por dos motivos: uno, que seis años, los anteriores a la obligatoriedad, son muchos, los suficientes para convertir un hogar en un entorno relativamente agobiante para una pequeña familia y para cercenar la carrera profesional de una mujer; dos, que cierta proporción de niños, seguramente una minoría pero siempre algunos y siempre demasiados, podrían no

tener en su familia, por diversos motivos, un entorno lo bastante estimulante para asegurar un buen desarrollo individual. De ahí que la escolarización infantil gratuita deba resultar accesible, aunque no obligatoria, salvo excepciones, respetando por tanto el derecho de las familias a mantener a sus hijos todavía fuera de ella como una opción factible y normal.

¿Debe ser gratuita la educación post-obligatoria? Aquí hay que ir ya por partes. Si comenzamos por la secundaria superior, hemos de contar con que la Unión Europea se ha propuesto (Comisión Europea, 2010) –y España ha asumido– como objetivo su superación por al menos el 90% de las cohortes en edad –el reverso de reducir el abandono prematuro por debajo del 10%– a partir de 2020, dada la estimación de que habrá muy pocos empleos, y muy poco atractivos, para las personas que no alcancen al menos ese nivel (CEDEFOP, 2014). No sólo el noventa está cerca del cien por ciento sino que, a poco exigente que sea la etapa, algún percentil más se matriculará sin terminarla, de modo que asumir el objetivo de la UE pasa, en términos prácticos, por la escolarización universal en ese nivel. Esto no exige que sea obligatoria, como algunos proponen, pues hay motivos más que considerables para preservar el derecho de las personas a abandonar a escuela a los 16 años (y más a los 17 y los 18, que suelen cumplir en la ESO quienes hoy abandonan), aunque se les recomiende, se facilite y se incentive la permanencia; habría cierta inconsistencia entre poder trabajar, casarse,

consentir sexualmente, obtener la emancipación legal, etc. pero verse institucionalizado a la fuerza.

Queda la educación superior, sobre la que resulta más difícil ponerse de acuerdo. Es patente que cualquier sugerencia de elevar su coste directo o de oportunidad (aumentar tasas, reducir o restringir becas) suscita una oleada de protestas estudiantiles, enseguida respaldadas por organizaciones políticas y sociales y adobadas por todas las imprecaciones imaginables contra el neoliberalismo, la mercantilización, el plan Bolonia, el Banco Mundial, el contubernio de Mont Pelerin, etc. Pero es un hecho indiscutible que la educación superior es hoy minoritaria: entre los 34 socios de la OCDE (2014: ind. A1, tb. 3b) sólo tres superan el listón del 50% de acceso en el grupo más joven (25-34 años), y entre ellos no está España, con un 39%. Es una proporción respetable (aunque consecuencia de rebote, aquí, del menosprecio de la formación profesional), pero está muy lejos de acercarse al total y sigue siendo una clara minoría. Esto significa, sencillamente, que los impuestos de todos, incluidos los de muchos que no pudieron o cuyos hijos no podrán (o ni quisieron ni querrán) acudir a la universidad van a financiar los estudios de la minoría que sí lo hace. Si los beneficios de algo pagado por todos fueran para todos sería otra cosa, pero los beneficios de estudiar, que con el paso del tiempo son cada vez más sustanciales, son ante todo y sobre todo para quienes estudian; o sea, son beneficios privados, individuales o individualmente apropiados.

Dicho en breve: quienes acceden a estudios superiores explotan a quienes no lo hacen, vía fiscal, aunque la idea no pase siquiera por su cabeza.

Desafortunadamente el problema es más complejo, pues una elevación de los costes de la educación afectaría especialmente a aquellos para quienes el esfuerzo marginal que suponen es más alto, es decir, las familias con menos recursos, a los estudiantes menos seguros de poder afrontarlos con éxito, etc., todo lo cual no haría sino reproducir en la educación las clásicas fracturas sociales. El problema es que las desigualdades sociales aparecen aquí dos veces: primero, como condicionantes del acceso; después, como resultado del mismo. Se pueden imaginar muchas maneras de resolver esto, pero

la que me parece más sencilla, más eficaz y, sobre todo, más justa es facilitar el acceso de cualquier joven sin recursos mediante una política de becas generosa pero, después, recuperar esa inversión pública en un bien privado mediante una política fiscal específica: lo que podríamos llamar becas recuperables (desde el punto de vista de la sociedad) o a reembolsar (desde el punto de vista del beneficiario). No hace falta discutir aquí las posibles variantes.

Los costes directos de la educación

Hay cerca de once millones de alumnos y estudiantes en España, diez de ellos en enseñanzas regladas; cerca de cinco millones están en la enseñanza obligatoria (primaria y ESO), casi seis millones en la universalizada (la obligatoria más segundo ciclo de infantil) y más de ocho millones en la universalizable (la universalizada más primer ciclo de infantil y secundaria superior); en conjunto, esto afecta a cerca de siete millones y medio de familias y, por tanto, a unos quince millones de adultos.

Estas familias y estos alumnos afrontan tres tipos de costes en la enseñanza: en primer lugar, los costes directos, es decir, lo que tienen que pagar, en su caso, por la enseñanza propiamente dicha (tasas, matrículas, mensualidades); en segundo lugar, los costes indirectos, más o menos necesarios para el aprovechamiento de la enseñanza tal como está organizada (libros y otros materiales, transporte, uniformes, etc.); en tercer lugar, los costes de oportunidad, es decir, los ingresos que se dejan percibir (lo cual sólo afecta a los alumnos que podrían, en vez de estudiar, trabajar, por

tanto a los mayores de 16 años).

Va de suyo que la cuestión de la gratuidad puede enfocarse de manera más o menos estricta o amplia según qué costes se pretenda desmercantilizar, es decir, transferir del mercado al Estado. La opinión pública acepta en general que los costes directos deben ser cubiertos en la enseñanza obligatoria y en la llamada de oferta obligatoria, es decir, que debe estar disponible para alumnos pero no ser impuesta; acepta, asimismo, que los costes de oportunidad sólo sean cubiertos con carácter excepcional (en parte porque están excluidos del periodo obligatorio y son impensables antes del mismo –aunque ni siempre lo han sido ni en toda el mundo lo son), cuando se piensa que su peso puede frustrar las oportunidades de alumnos especialmente motivados o capaces; en medio quedan los costes indirectos, que la legislación y buena parte de la opinión pública contemplan como algo que es responsabilidad de las familias, pero también puede ser objeto de una política asistencial y, por ello, siempre remedial, sujeta a una prueba de recursos, elemento recurrente de la política a corto plazo, que a veces oscila entre la piñata electoralista y el recorte fácil. Es de estos costes de los que se ocupa este artículo.

La cuestión que se discute es si podrían y deberían integrarse plenamente en el capítulo de los derechos sociales, concretamente del derecho social a la educación que se materializa en su gratuidad. Como es lógico, depende de su entidad, de su necesidad y del alcance redistributivo de las posibles medidas.

En fin, no se nos olvide que educación gratuita quiere decir, en nuestra era, escuela pública o sostenida con fondos públicos; por lo tanto, en nuestros días, profesores funcionarios o casi funcionarios, una posición más que envidiable en casi todos los aspectos en un mercado de trabajo cada vez más fluido e inestable: eso, por sí solo, le asegura unos cientos de miles de adalides. Pero esto no mejora un ápice el argumento, porque los recursos, incluidos los del Estado, son limitados y susceptibles de usos alternativos (eso es precisamente la economía), de manera que los distintos capítulos

del gasto educativo pueden entrar en conflicto entre sí, incluso dentro de la educación.

A menudo vemos reclamar, por ejemplo, que las administraciones amplíen las becas de comedor, tanto más ante el problema sin duda real pero también inflado de las bolsas de desnutrición o malnutrición infantil, pero también hemos visto rechazar la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación con el argumento de que sería mejor gastar ese dinero en salarios de profesores; otros consumos, como los libros de texto, son tratados de forma más ambigua: por un lado todos reclaman su gratuidad, pero, por otro, centros y docentes se esfuerzan mucho menos de lo que podrían en sustituirlos por alternativas más económicas y no les tiembla la mano al disponer de la capacidad de compra de las familias.

De manera evidente, los argumentos a favor de la gratuidad valen para la educación obligatoria, pero ¿y el resto? ¿Deberían las personas obtener tanta educación como sean capaces de asimilar, consumir o simplemente soportar? No falta quien piense que sí, pero parece claro que esto sólo puede sostenerse sobre la base de que la educación sea un bien tan excelso en sí mismo que no importa cuál, ni cuánta, ni para quién, debería resultar accesible, en todo caso no verse contaminada por condicionantes económicos. Pero la educación es más terrenal que todo eso: aparte de elevar nuestros

espíritus permite salir de la esfera doméstica o libera tiempo a los padres y, sobre todo, si es más, mejor o simplemente produce cualificaciones más demandadas que las de otros, proporciona notables ventajas económicas. Quiero decir con esto que se demanda también con motivos que son distintos o que van más allá de los que hacen de ella un derecho.

Fuera de la educación obligatoria y común los argumentos para la gratuidad son ya de otro orden y de un valor relativo. ¿Debe ser gratuita la educación infantil? Ya lo es en su segundo ciclo y, en mi opinión, debería serlo en el primero por dos motivos: uno, que seis años, los anteriores a la obligatoriedad, son muchos, los suficientes para convertir un hogar en un entorno relativamente agobiante para una pequeña familia y para

cercenar la carrera profesional de una mujer; dos, que cierta proporción de niños, seguramente una minoría pero siempre algunos y siempre demasiados, podrían no tener en su familia, por diversos motivos, un entorno lo bastante estimulante para asegurar un buen desarrollo individual. De ahí que la escolarización infantil gratuita deba resultar accesible, aunque no obligatoria, respetando por tanto el derecho de las familias (excepto las manifiestamente mejorables) a mantener a sus hijos todavía fuera de ella como una opción factible y normal.

¿Debe ser gratuita la educación post-obligatoria? Aquí hay que ir ya por partes. Si comenzamos por la secundaria superior, hemos de contar con que la Unión Europea se ha propuesto –y España ha asumido– como objetivo su superación por al menos el 90% de las cohortes en edad –el reverso de reducir el abandono prematuro por debajo del 10%– a partir de 2020 (UE), dada la estimación de que habrá muy pocos empleos, y muy poco atractivos, para las personas que no alcancen al menos ese nivel (CEDEFOP). No sólo el noventa está cerca del cien por ciento sino que, a poco exigente que sea la etapa, algún presentir más se matriculará sin terminarla, de modo que asumir el objetivo de la UE pasa, en términos prácticos, por la escolarización

universal en ese nivel. Esto no significa que sea obligatoria, como algunos proponen,pues hay motivos más que considerables para preservar el derecho de las personas a abandonar a escuela a los 16 años (y más a los 17 y los 18, que suelen cumplir en la ESO quienes abandonan), aunque se les recomiende, se facilite y se incentive la permanencia; habría cierta inconsistencia entre poder trabajar, casarse, consentir sexualmente, obtener la emancipación legal, etc. pero verse institucionalizado a la fuerza.

Queda la educación superior, sobre la que resulta más difícil ponerse de acuerdo. Es patente que cualquier sugerencia de elevar su coste directo o de oportunidad (aumentar tasas, reducir o restringir becas) suscita una oleada de protestas estudiantiles, enseguida respaldadas por organizaciones políticas y sociales y adobadas por todas las imprecaciones imaginables contra el neoliberalismo, la mercantilización, el plan Bolonia, el Banco Mundial, el contubernio de Mont Pelerin, etc. Pero es un hecho indiscutible que la educación superior es hoy minoritaria: entre los 34 socios de la OCDE (indicador

A1.3b, 2014) sólo tres superan el listón del 50% de acceso en el grupo más joven (25-34 años), y entre ellos no está España, con un 39%. Es una proporción respetable (aunque consecuencia de rebote, aquí, del menosprecio de la formación profesional), pero está muy lejos de acercarse al total y sigue siendo una clara minoría. Esto significa, sencillamente, que los impuestos de todos, incluidos los de muchos que no pudieron o cuyos hijos no podrán (o ni quisieron ni querrán) acudir a la universidad van a financiar los estudios de la minoría que sí lo hace. Si los beneficios de algo pagado

por todos fueran para todos sería otra cosa, pero los beneficios de estudiar, que con el paso del tiempo son cada vez más sustanciales, son ante todo y sobre todo para quienes estudian; o sea, son beneficios individuales, o individualmente apropiados.

Dicho en breve: quienes acceden a estudios superiores explotan a quienes no lo hacen, vía fiscal, aunque la idea no pase siquiera por su cabeza.

Desafortunadamente el problema es más complejo, pues una elevación de los costes de la educación afectaría especialmente a aquellos para quienes el esfuerzo marginal que suponen es más alto, es decir, las familias con menos recursos, a los estudiantes menos seguros de poder afrontarlos con éxito, etc., todo lo cual no haría sino reproducir en la educación las clásicas fracturas sociales. El problema es que las desigualdades sociales aparecen aquí dos veces: primero, como condicionantes del acceso; después, como resultado del mismo. Se pueden imaginar muchas maneras de resolver esto, pero

la que me parece más sencilla, más eficaz y, sobre todo, más justa es facilitar el acceso de cualquier joven sin recursos mediante una política de becas generosa pero, después, recuperar esa inversión pública en un bien privado mediante una política fiscal específica: lo que podríamos llamar becas recuperables (desde el punto de vista de la sociedad) o a reembolsar (desde el punto de vista del beneficiario). No hace falta discutir aquí las posibles variantes.

Los otros costes, indirectos, de la educación

La educación obligatoria es gratuita por ley en España, como en la generalidad de los países. Sin embargo, tal gratuidad sólo alcanza en sentido estricto a los costes directos y básicos de la escolaridad. De hecho, la escolarización supone para las familias costes indirectos que para la mayoría probablemente sean un problema menor, o no lo sean en absoluto, pero para otras son un problema relevante, al que a veces no pueden hacer

frente.

La última Encuesta de Gasto de los Hogares en Enseñanza (EGHE) (INE, 2012) calcula, con datos del curso 2011-2012, que, como media, las familias españolas con hijos escolarizados en la enseñanza reglada gastan 1.319€ al año por cada uno de ellos. En la educación infantil y primaria, el gasto medio es de 1.363€; en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, de 1.088€. Estos gastos varían según se trate de la enseñanza pública estatal o de la concertada y, por supuesto, según el abanico de bienes y servicios complementarios a los que necesite (y pueda) acceder el alumno. Un

estudiante que emplease todos los bienes y servicios complementarios y gastase la media en cada uno de ellos supondría 2.259€ en infantil-primaria y 1.941€ en secundaria obligatoria (es sólo un supuesto, pues tal estudiante es improbable y las familias no suelen incurrir en todos los gastos: no todos acuden al comedor, no todos necesitan transporte, los que precisan más actividades de refuerzo acuden a menos extraescolares propiamente dichas, etc.).

Pueden parecer mucho o poco 1.319€ en media, pero, si se dividen por los doce meses del año (aunque el gasto no se reparta de esa manera uniforme), lo que arroja un cociente de 110€ al mes (¡por hijo escolarizado!), y se compara con el salario mínimo, que son 645€ (641 en 2011-12), incluso con el salario medio, que es de 1636€ brutos (dividiendo el anual en 14 pagas), resulta una cantidad entre imposible y respetable.

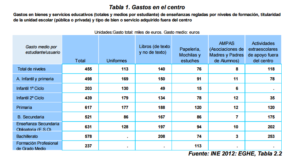

Libros de texto y asimilables son el principal capítulo de gasto. Según el INE, gastan dinero en el mismo las familias del 72% de los alumnos de primaria, el 60% de los de secundaria obligatoria y el 49% del total. En particular, el gasto en libros, material de papelería y vestuario (que incluye uniformes escolares pero también el más común equipamiento deportivo), constituye el grueso de este capítulo, de infantil a secundaria, si bien desde primaria se añaden las actividades de apoyo escolar fuera del centro (clases particulares y otras). La Tabla 1 (INE, 2012) ofrece resultados más detallados.

Gastos en bienes y servicios educativos (totales y medios por estudiante) de enseñanzas regladas por niveles de formación, titularidadde la unidad escolar (pública o privada) y tipo de bien o servicio adquirido fuera del centro

Fuente: INE 2012: EGHE, Tabla 2

Aunque bastante menos fiables en términos estadísticos, algunas organizaciones de consumidores sugieren cifras por lo general más elevadas de gasto en libros y papelería. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU, 2013) situaba el gasto anual medio por hijo en 209€ para libros de texto y 85 para otro material escolar, más otros 153€ para uniforme y 77€ para uniforme deportivo, en su caso. La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU, 2014) lo situaba para este curso en 275€ por alumno sólo para libros de texto. Por su parte, la Asociación Nacional de

Editores de Libros de Texto (ANELE, 2014) da una cifra más baja, seguramente por incluir a todos –usuarios o no, en el divisor– y sólo los libros que sus socios mismos venden –no, por ejemplo, los que puedan venderse de segunda mano– en el dividendo: 91€ en 2013-14.

Los comedores se pueden considerar quizá el segundo capítulo de gasto más importante, pues, aunque la proporción de usuarios es mucho menor (la cuarta parte de los alumnos de las enseñanzas regladas: 25.14%), individualmente representan el gasto singular más cuantioso (con excepción de la residencia, residual) para sus usuarios: 736€ en media. A los comedores cabe asimilar los desayunos, de uso mucho más minoritario (6.01% de los escolares de la reglada) pero también con un coste individual sustancial: 360€. Huelga apuntar que la alimentación es una necesidad básica, aunque se pueda considerar cubierta en la mayoría de las familias. La Tabla 2 ofrece mayor detalle de los gastos medios afrontados por las familias en estas rúbricas y otras relativas a servicios directamente suministrados por los centros.

Tabla 2. Gastos fuera del centro

Gastos en bienes y servicios educativos (totales y medios por estudiante/usuario) y nº de estudiantes/usuarios de enseñanzas regladas por niveles de formación, titularidad de la unidad escolar (pública o privada) y tipo de servicio complementario

Fuente: INE 2012: EGHE, Tabla 2.3

Llama la atención la variedad de precios del comedor entre las distintas comunidades autónomas, tanto más ahora que, a distinto ritmo, han conocido subidas sustanciales.

La Agencia EFE informaba al comienzo del curso pasado de precios que oscilaban entre máximos de 6,81€ en Aragón o 6,50€ en Navarra y Baleares y mínimos de 3,30€ en Canarias o 3,00€ en Asturias (EFE, 2014).

Aunque es más que probable que estas cifras sean exageradas, basadas en la simple acumulación de denuncias, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA, 2014) aseguraba tener datos sobre una caída del porcentaje de alumnos usuarios de los comedores (cabe presumir que en la escuela pública, que es el ámbito de la CEAPA, y en Primaria, dado que en secundaria sólo una

minoría de centros cuenta con comedor) del 70 al 50% (o sea, en un 28,6% relativo, 20% absoluto).

No hace mucho que un informe sobre la malnutrición infantil del Sindic de Greuges (2013) atribuyó “privaciones alimentarias” a unos cincuenta mil menores en Cataluña, añadiendo una cierta ambigüedad entre las privaciones, la malnutrición y la desnutrición, así como entre los riesgos calculados y los casos constatados, lo que desató la alarma en los medios y en la opinión pública, así como un rosario de testimonios casuística sobre casos más menos patentes o graves. Posteriormente, el rifirrafe político y mediático ha continuado en otros lugares, particularmente en Galicia y

en Madrid, sobre la importancia relativa de los problemas de desnutrición y de sobrepeso.

La lista de los gastos indirectos de la educación podría ser interminable, pero hay que subrayar todavía las actividades extraescolares y complementarias. La EGHE recoge tres capítulos: las de apoyo escolar, de ocio o culturales que se organizan en el centro; las de apoyo escolar que se realizan fuera del centro; las complementarias, normalmente extramurales, que se organizan desde el centro o la AMPA. Así, pues, las de apoyo están incluidas en todo caso y las de ocio o cultura sólo si tienen lugar en el centro, pero hay que hacer notar que aquí entra un amplio abanico de actividades que, aunque no estén coordinadas como tales ni bajo la égida del profesorado, son demandadas y organizadas para suplir las deficiencias de la institución en ámbitos que esta misma declara esenciales, como es el caso de la lengua extranjera, la informática y, más vagamente, las actividades deportivas y artísticas (aun así, no están recogidas las que no se organizan en ni desde el centro). Por otra parte, aunque las actividades complementarias pueden ser puramente lúdicas (por ejemplo, los viajes de desfogue con ocasión del ecuador o el fin de curso en secundaria), otras pueden estar plenamente integradas en un proyecto pedagógico (por ejemplo, la granja-escuela).

Están excluidas de la EGHE las actividades extraescolares no de apoyo que se organizan y tienen lugar fuera del centro (una clase de inglés o de kárate, por ejemplo, se computará si es en el centro pero no si en la academia o el gimnasio cerca de casa, aunque el contenido pueda ser el mismo).

En media para toda la reglada no universitaria, las tres rúbricas de actividad registradas suponen respectivamente, como puede verse en las tablas 1 y 2, 144, 118 y 88, en total 350€. Si nos ceñimos a la educación primaria serían (139+120+79=) 338, si a la secundaria obligatoria (105+202+115=) 422€, un aumento debido sobre todo a la mayor necesidad de actividades de apoyo y refuerzo escolar, a pesar de la reducción de las de ocio y cultura, lo que puede leerse como que las familias están comprando por su cuenta la enseñanza efectiva que no obtienen de los centros.

Quedan las rúbricas de transporte, residencia y cuotas pagadas a las AMPA, pero podemos dejarlas de lado. El transporte es un gasto para las familias sólo(o casi) cuando eligen centros alejados de su hogar disponiendo de otros más cercanos. La residencia puede ser un gasto muy elevado, pero es muy minoritario (1.5% del alumnado) y no podemos distinguir a qué causas o motivos obedece. Las cuotas devengadas a las asociaciones son un gasto marginal y, además, se suelen recuperar en descuentos para las actividades extraescolares.

¿Deben ser sufragados los costes indirectos?

¿Deberían ser sustituidos estos gastos de las familias por transferencias (en principio en especie, pero también podrían serlo en dinero) del sector público? Un argumento general a favor de ello es que no hay gratuidad real si para hacer efectivo un derecho (la educación), es decir, para lograr efectivamente los resultados deseados (el éxito escolar, el aprendizaje sustantivo), las familias no pueden evitar incurrir en gastos no desdeñables para su capacidad económica, o que introducen importantes desigualdades en dicha efectividad entre ellas, o que incluso un sector de ellas no

puede afrontar.

Este argumento se puede extender igualmente a la función de custodia (esa que los puros desacreditan como guardería, aparcamiento, etc.). No lo explicaré aquí, porque no es el lugar para ello, pero parto de la convicción de que la escuela ha desempeñado siempre, junto a la instrucción, esta función de custodia (un subproducto de la minoría de edad de los alumnos, pero también un factor causal de primer orden dictado por

economías de escala, como tantos otros fenómenos de socialización de tareas en otro tiempo domésticas y familiares, y por la necesidad y el deseo de los adultos de participar las libremente en la esfera extradoméstica, fundamentalmente en la economía). Aunque resulte un tema poco elegante, creo que hay un derecho de niños y adolescentes a convivir de forma protegida y segura con otros niños y adolescentes y un derecho de las familias, es decir, de los adultos, a socializar y delegar parte de la custodia de sus hijos.

Pero, si así fue siempre, hoy, en el nuevo entorno digital, es más que discutible (aunque tampoco trataré esto aquí, pero véase Fernández-Enguita, 2013) que la instrucción tradicional que muchos centros y docentes todavía ofrecen (lección, pizarra –mineral o digital–, libro de texto, test…) sea siquiera mejor que dejar a los alumnos a su aire pero protegidos. En todo caso, se convendrá en que buena parte del aprendizaje que antes dependía de la enseñanza o instrucción hoy puede obtenerse de los medios de comunicación (de masas y, sobre todo, sociales), de la colaboración con los iguales (en

copresencia o en línea) y de la inteligencia artificial (software educativo, gamificación, analítica del aprendizaje).

Si la efectividad del derecho a la educación afecta particularmente a gastos como los libros y material de papelería, las actividades de apoyo, etc., la del derecho a la custodia afecta a otros como los comedores o las actividades culturales y de ocio. Pero vayamos por partes.

El libro de texto y el material escolar son quizá los gastos más inevitables para las familias. Una familia con escasos medios puede acudir al centro más próximo, organizar el almuerzo en casa, quedarse sin actividades extraescolares, etc., pero el libro de texto, el cuaderno, etc. han sido siempre impuestos por los docentes como una condición necesaria de hecho y de derecho. De hecho, al articular el grueso de la instrucción y el aprendizaje en torno a ellos. De derecho, como todos recordamos, al empezar con ellos (por venir el alumno sin ellos, para ser exactos) la primera ronda de

reconvenciones o sanciones.

El libro de texto es hoy un arcaísmo. Quizá convenga aclarar que no debe confundirse el libro (un invento magnífico, que perdurará con o sin papel y del que yo soy un encendido defensor, incluso frente al artículo), que es el desarrollo sistemático de un recorrido intelectual, con el libro de texto, que es exactamente lo contrario, una colección de pedacitos de información para ser digeridos sin nada propio: sólo tienen en común la encuadernación. Sobra añadir que un libro de texto en formato digital sigue siendo un libro de texto.

Pero ahora hablamos de gasto y lo relevante es que centros y profesores pueden disponer gratuitamente de recursos educativos de todo tipo, desde programaciones completas, pasando por textos equiparables a los libros, hasta actividades o recursos ocasionales, accesibles en repositorios cada vez más numerosos, más ricos y más fáciles de manejar (aunque nunca tan fáciles como entregarse al libro de texto y su anexo libro del profesor, cuidadosamente preparados por la editorial). Tampoco es mi intención cargar contra el libro de texto ni contra las editoriales: considero que aquél es,

aunque cueste decirlo, un seguro mínimo contra los malos docente y éstas, por lo general, empresas eficaces que ofrecen a estos mucho más de lo que serían capaces de hacer por sí mismos. En el peor de los casos, un libro de texto digital, que al fin y al cabo sigue siendo un libro de texto, tiene un coste marginal igual a cero (al contrario que esos pesados libros de papel brillante), se puede compartir sin consumirlo (al contrario que esos despilfarrados cuadernos de colorear, etc.), incorpora mucha más información, se puede actualizar cuanto haga falta y tiene capacidad de interacción. A

día de hoy, una tableta digital con todos los libros de texto y más incorporados, conectividad y un mundo de posibilidades puede ser ya más barata que los libros en papel de un solo curso.

¿Por qué seguimos, pues, con el libro en papel, algo que asombra a los propios editores? (véase ANELE, 2014). Sencillo: por la inercia del profesorado, sobre todo, aunque también por el intervencionismo curricular de las administraciones y por una concepción equivocada de la evaluación externa.

Por otra parte, y sin demonizar por ello a las editoriales, indicios ha habido de que estas han llegado a olisquear un paraíso en el que las familias comprarían el libro de texto más el digital, y este último al mismo precio que el primero, como si no hubiera pasado nada con los costes de producción. Es responsabilidad de centros y profesores no forzar a las familias a asumir gastos que no están a su alcance, o que suponen grandes sacrificios, y es responsabilidad de las administraciones ofrecer, hasta donde será posible, opciones sin coste y, cuando no lo sea, adoptar una posición de fuerza ante los grandes grupos editoriales.

Lo dicho vale también para una parte, al menos, de los materiales escolares. Es difícil ya encontrar un adulto con cierto nivel educativo que escriba o dibuje mucho en papel, en vez de en pantalla, y los niños aprenden eso todavía antes y mejor. Sin embargo, cuadernos, cuadernillos para colorear, lápices de colores, etc. que en su día sustituyeron al económico pizarrín, siguen hoy campando a pesar de la disponibilidad y la superioridad de los dispositivos electrónicos digitales. En todo caso, es posible y necesario, a la vez, tanto reducir esos capítulos de gasto, totales y por alumno, como

asumirlos con financiación pública para que ningún niño o adolescente vea obstaculizada su educación por una penuria material siempre evitable y, hasta cierto punto, aun sin conciencia de ello, provocada.

La gratuidad de los comedores es un problema de orden distinto, con dos dimensiones independientes aunque entrelazadas. De un lado está el problema de la pobreza, la malnutrición infantil, etc. Invertir recursos sociales en proporcionar una mínima nutrición sana y asegurada a la infancia y la adolescencia, hasta el límite de la obligatoriedad, no parece un objetivo utópico ni revolucionario, ni resulta demasiado caro.

La obligatoriedad es lo que es, aunque se crea por su bien: conscripción. Se obliga a los alumnos a salir de casa cada día y se fuerza con ello a las familias a asumir el coste de una comida fuera o a soportar, ellas o los propios alumnos, la carga del desplazamiento. Es como si los soldados en el antiguo servicio militar o los presos en las actuales prisiones tuvieran que pagar la cantina -o llevar la fiambrera. Comer en el colegio no es un acto tan libre ni tan incondicional como quedarse a tomar algo con los amigos al terminar las clases de la facultad. A esto se añade que para muchas familias

es un gasto difícil de asumir. En términos de mercado, el almuerzo escolar sin duda es barato, pero comer en casa puede ser bastante más barato, por lo que el uso del comedor representa un sobrecoge, mayor cuantos más hijos. De hecho, el conjunto de las administraciones proporcionaba en el curso 2011-2012 más de 410 mil becas o ayudas de comedor (MECD, 2014: tab. 1.1).

Como con la generalidad de los costes indirectos, las ayudas de comedor se conciben en una perspectiva asistencial, la selección supone una carga adicional para centros y administraciones, la prueba de medios degrada a los beneficiarios e incluso produce cierta guerra entre los pobres (son frecuentes los descontentos y tensiones sobre quién se lleva estas becas y ayudas, siempre indeseables y a menudo salpicadas de

elementos de racismo y xenofobia). La gratuidad eliminaría todos estos problemas, no baladíes.

Por otro lado, la no disponibilidad de plazas de comedor, o su no accesibilidad debida al precio, supone una carga de otro tipo, aunque también con consecuencias económicas, para los progenitores en general y las mujeres en particular. No hace falta recordar que son las mujeres quienes, por encima de cualquier retórica políticamente correcta, soportan el grueso de las cargas familiares y domésticas. No sólo por los horarios de entrada y salida de los alumnos sino también porque, siendo las cuotas de comedor caras para una parte de las familias, la única alternativa disponible es el almuerzo de

los niños en casa, pero por simple necesidad, menos costosa en dinero pero sufragada en la sombra con el tiempo de las madres, que entonces tienen ya casi imposible el trabajo remunerado no sólo a tiempo completo sino incluso a tiempo parcial. Sin lugar a dudas, la gratuidad de los comedores facilitaría la incorporación de las mujeres a la vida laboral y social extradoméstica. De paso, liberaría a la escuela de una constricción difícil

de manejar sobre el horario escolar.

Cabe añadir, en fin, que no estamos hablando de una medida redistributiva de gran alcance. Sería lo bastante potente para resolver un grave problema de las familias con menos recursos y lo bastante moderada para afectar muy poco a las de mayores recursos, pues la mayoría de ellas son ya, precisamente, las principales usuarias de los comedores. En el medio y suponiendo una estructura fiscal dada, más familias acudirían al servicio de comedor y parte de ellas podrían pagar algo más de impuestos: lo comido por lo servido.

Si nos ceñimos a las actividades extraescolares y complementarias, hay que distinguir claramente entre las de apoyo a la enseñanza y las de extensión o ampliación de la misma; aun si la conclusión final llega a ser la misma, los motivos sólo pueden ser diferentes. La mera existencia del gasto familiar en actividades de apoyo académico (horas adicionales en centros privados, clases particulares, academias u otras) es una indicación y demostración palmaria de que la institución escolar, tratando a todos de manera formalmente igual, puede reproducir, aumentar o crear desigualdades.

Sencillamente porque no todos los alumnos llegan de casa a la misma distancia de los objetivos escolares ni cuentan con los mismos recursos materiales y personales para alcanzarlos. Es, pues, un reclamo implícito de medidas de diversificación y compensatorias. A esto se añade que la escuela tampoco trata a todos por igual: no son iguales los docentes, ni los centros, lo cual genera necesidades de apoyo distintas para las familias, o incluso las puede generar donde no existían o podrían no haber llegado a existir. Un mal profesor, lo mismo que un buen profesor pero al revés, puede cambiar la

vida de un alumno.

Pero la sociedad, las instituciones y las autoridades políticas han proclamado, hasta cansarnos, el derecho igual a la educación. La igualdad se puede entender como igualdad de resultados o de oportunidades, pero ambas requieren asumir con fondos públicos esas actividades de apoyo. Si se quiere la igualdad de resultados, porque es claramente la única forma de intentar conseguirlos. Si se quiere tan solo de oportunidades, como poco, porque esta quiebra cuando no se puede garantizar la igualdad de profesores y de centros, algo que, efectivamente, no es posible. En un sentido más generoso, se puede entender que hay igualdad de oportunidades no cuando se sume a todos en una estructura formalmente igualitaria, sino cuando sus

resultados dependen ya sólo de su esfuerzo individual, lo que requeriría una asunción más amplia de las actividades de apoyo.

En cuanto a las actividades no de apoyo, sean deportivas, artísticas, de ampliación de estudios o simplemente lúdicas, las conclusiones serán distintas según veamos la escuela como una institución de enseñanza, de custodia o ambas cosas. Yo me inclino por lo último, por reconocerle ambas funciones, aunque veo la enseñanza como algo decreciente, la custodia como algo creciente… y, la educación y el aprendizaje, como algo distinto. Desde la perspectiva de la enseñanza, las actividades extraescolares no de apoyo son simplemente añadidos que deberían ir por cuenta de las familias: si

quieren que sus hijos aprendan cerámica, esquí o un segundo o tercer idioma, como si quieren que coman caviar: que lo paguen.

Pero si adoptamos la perspectiva de que la escuela es, o también es, la institución a la que encomendamos la custodia de niños y adolescentes, para que convivan entre ellos y para liberar de constricciones a los adultos, la cosa cambia. Entonces cabe plantear que la escolarización debe incluir un modicum de actividades extraescolares no académicas. Primero, porque encaja bien con la función de custodia y permite ampliar el tiempo de la misma sin ampliar el de enseñanza, sin amargar la existencia de niños y adolescentes y otorgándolos más libertad, más entretenimiento, más adaptación a sus

peculiaridades. Segundo, porque permite descomprimir el tiempo de enseñanza, o el que debería ser de educación, intercalando o alternando actividades más atractivas para ellos.

¿Cuántas y cuáles actividades extraescolares? Eso sería otra discusión, pero he de señalar que su oferta gratuita no sería ninguna disrupción. En muchos centros las ofrecen así las AMPA. En otros, o al margen de ellos pero con el mismo contenido, lo hacen los ayuntamientos y algunas otras instituciones públicas y asociaciones ciudadanas. En algunas comunidades autónomas lo hacen las administraciones regionales, y en todas las han reclamado los sindicatos de profesores –de manera claramente oportunista– como postre o contrapartida de la jornada continua. Por supuesto, quedando fuera de la enseñanza obligatoria y reglada, las familias serían libres de aprovecharlas, prescindir de ellas y de cualesquiera otras u optar por otras

distintas, mejores o más convenientes y pagar por ellas.

El (hasta ahora) eterno retorno de la desigualdad

El proclamado igualitarismo de las políticas educativas se ha centrado en España en la uniformidad de la oferta. Que ha habido poco esfuerzo en ir mucho más allá de ello, o que se consideraba suficiente con ello, resulta manifiesto en las impresionantes cifras de fracaso académico y abandono escolar prematuro, que a mediados de esta década han llegado a alcanzar al treinta y el cuarenta por ciento del alumnado respectivamente.

En todo caso, el gasto educativo de las familias indica que, aparte de las que optan por la enseñanza privada, todas tienen que abordar una serie de costes simplemente asociados a la escolarización. Estos gastos pueden derivar indiscriminadamente de esta (por ejemplo, libros), de sus eventuales deficiencias e insuficiencias (por ejemplo, apoyos) o de la función de custodia o el efecto sobre ella de la escuela (por ejemplo, comedores). Pretender que la gratuidad de las enseñanzas en sí mismas y algunas ayudas sometidas a la prueba de carencia de medios pueden solucionar el problema es

la política del avestruz.

Lo que en realidad sucede es otra cosa. Una parte minoritaria de la población lleva sus hijos a la escuela privada, que le ofrece todos los servicios y equipamientos necesarios por un precio único (compra también con ello un plus de socialización formado por exclusividad y distinción, capital social y tal vez ideología, pero eso aquí no nos interesa). El resto sabe que lo ofrecido por el Estado, sea por vía directa (escuela pública) o indirecta (escuela concertada) es insuficiente y se dispone a adquirirlo en el mercado, lo que puede hacer de dos maneras. La más cómoda, quizá, es acudir a la

enseñanza concertada, que le presenta una oferta integrada, un pack que incluye enseñanzas y otros servicios (y a veces también el plus de socialización antes mencionado), entre ellos los que cubren o compensan las carencias de las enseñanzas regladas, por todo lo cual, lógicamente, tiene que pagar, aunque se disfrace legalmente de donaciones, participaciones, etc.; esta opción tiene inconvenientes como la frecuente confesionalidad de estos centros o la escasez de plazas en ellos. Otra manera quizá menos obvia –pero no por ello menos eficaz, ya que permite a cada familia un mix más

flexible y a la medida de sus necesidades y posibilidades– es combinar las enseñanzas en la escuela pública con la compra de servicios y bienes complementarios en el mercado (academias, tutores, clubs, etc.); esto no sólo es siempre posible, sino que es lo que el profesorado propicia, lo crea o no, y parte de las familias buscan, lo digan o no, a través de la compresión de la jornada escolar (la jornada continua, con la tarde libre para diversificar). Finalmente está aquella parte de la población que no puede acceder a otros servicios educativos que los que obtiene en forma directa y gratis del Estado, incluso hasta el punto de no poder afrontar los más imprescindibles o de sufrir un fuerte quebranto económico por ello.

Simplificando podríamos decir que la nula o insuficiente cobertura más allá de la enseñanza básica (no la enseñanza obligatoria, sino la oferta básica de servicios y equipamiento escolares en que se concreta) divide a la población en cuatro clases: una clase alta que cubre sus necesidades, sin problemas, en el mercado; una clase baja que combina la oferta básica del Estado con la obtención de todos los componentes necesarios en el mercado (vía pack o vía mix); y una clase baja que sólo puede obtener lo que proporciona el Estado. Se podría añadir una graduación más fina, que incluyese

la amplia variedad de la oferta estrictamente privada en el mercado (desde los jesuitas hasta Eton) y las muy distintas capacidades individuales y colectivas para obtener más o menos recursos del Estado (mejores o peores centros públicos, subvenciones a proyectos, ayudas familiares, etc.), pasando por la simple diferencia de posibilidades para el gasto privado complementario. Baste, quizá, con señalar que la combinación de oferta sólo estatal, poca capacidad de negociación individual y colectiva y recursos insuficientes hasta para los gastos prácticamente inevitables daría lugar, incluso, a una infraclase casi abocada a que la escuela sea para sus hijos sólo el primer paso hacia la explotación, la exclusión y la pobreza, pese a su igualitarismo formal.

La consecuencia inmediata de este argumento es obvia: dedicar recursos a hacer efectiva la completa gratuidad de, al menos, la enseñanza obligatoria y previa a la obligatoria, y tal vez la secundaria superior. No parece mucho pedir en España, donde el gap en gasto educativo respecto de la media de la Unión Europea es sensiblemente mayor en servicios educativos auxiliares (14.3% menos) que en los básicos (8.6% menos) (OCDE, 2014: ind. A9, tabla B1.2). Además, es uno de los países europeos en los que, según Eurydice, mayor impacto negativo ha tenido la crisis sobre las ayudas

económicas a las familias con niños escolarizados, particularmente las ayudas a comedor, transporte y residencia en la enseñanza no universitaria y las becas y préstamos en la enseñanza superior (Eurydice, 2013: 74).

Más eficacia, más eficiencia y menos Baumol

Se puede concluir que llegamos adonde siempre: hacen falta más recursos, el porcentaje del gasto educativo debe llegar al 5% del PIB, el Plan Nacional de Educación de Brasil ya ha aprobado llegar al 10% del PIB en una década, etc., etc. O se puede concluir que no llegamos a ninguna parte, pues parece difícil pensar en aumentar el gasto dedicado o asociado a la educación en nuevas partidas, o en la ampliación de partidas que antes sólo eran para casos extremos, cuando el gasto clásico se ha venido recortando en los últimos años, las presiones no cejan y la tendencia general apunta hacia la privatización de la escuela. El supuesto implícito de estos razonamientos es siempre que hay que gastar más y más en lo mismo y, si sobra o llegan otros recursos, gastar en otras cosas. Pero la economía no es el cuerno de la abundancia, es decir, la disponibilidad ilimitada de recursos para unas necesidades siempre crecientes o incluso hinchables, sino la asignación de recursos escasos susceptibles de usos alternativos.

Por otro lado, parece que el mundo de la educación hubiera asumido con orgullo la enfermedad de los costes de Baumol. A partir de un estudio sobre las artes escénicas, J. Baumol y W.G. Bowen señalaron, no sin ironía, que interpretar un cuarteto de cuerda de Beethoven requiere el mismo número de músicos y el mismo tiempo hoy que a principios del siglo XIX. La productividad de los músicos no ha mejorado, mientras que sus salarios sí que lo han hecho, por lo que el servicio es cada vez más caro (Baumol y Bowen, 1966). Lo mismo podría decirse de otras actividades intensivas en trabajo como

la educación, la sanidad y otras del sector cuaternario, de donde la popularidad de la enfermedad de los costes.

Pero han pasado más cosas con Beethoven. Han llegado las pianolas, la radiodifusión, la megafonía, las grabaciones analógicas y digitales, los ficheros audio y el streaming, de manera que uno o más músicos pueden costar igual o más que hace un siglo, pero que la música llegue a millones de personas cuesta mucho menos. La reproducción musical ha aumentado espectacularmente en eficacia y en eficiencia, y, aunque la música en directo siga teniendo un valor añadido (a veces más simbólico que real, según qué localidad pagues), parece claro que todos hemos salido ganando, incluso los

descendientes del conde Waldstein. La cuestión es por qué no pasa lo mismo con la educación y la escuela. No me detendré en examinarlo aquí, pero valga señalar que confluyen factores como la multiplicidad de sus funciones, la complejidad del proceso de aprendizaje, la inercia cultural e institucional y los intereses del colectivo de profesionales y trabajadores más numeroso en muchas sociedades.

La demanda permanente de más recursos se basa en el supuesto de que el objetivo es solo la eficacia (educar más a más gente) y que este se conseguirá empleando más medios, lo que en la escuela significa sobre todo más recursos humanos, en primer lugar más docentes. Por desgracia, ni los recursos son ilimitados ni su aumento garantiza siempre más eficacia: como se aprende en cualquier curso de iniciación a la economía, la productividad de los factores individuales es normalmente decreciente, algo de lo que no se salva el factor docente, mucho menos si se lleva la parte del león

del presupuesto. Pero el objetivo debe ser también la eficiencia, o sea, lograr más con lo mismo o con menos, o lo mismo con menos. Y, cuando se trata de sectores gigantescos y procesos prolongados como la educación, las mejoras en la eficiencia pueden convertirse en conditio sine qua non de las mejoras en la eficacia. En otras palabras, atenderíamos mejor la necesidad de extender la gratuidad a los gastos directos e indirectos que todavía recaen sobre las familias si fuésemos más eficientes en los que ya no recaen sobre ellas, y esto vale lo mismo si se dedica a educación el

cinco por ciento del PIB que si se dedica el cincuenta, aunque en el primer caso es más perentorio.

En otro orden de cosas, tampoco está claro que la sociedad, la opinión pública y los agentes sociales estén dando la importancia relativa debida a estos costes y gastos educativos en comparación con otros. En los últimos años la financiación educativa en España se ha distinguido por los recortes en las ayudas a las familias para cubrir a estos costes indirectos en educación infantil y obligatoria y en las becas para laeducación superior (Eurydice, 2013), una impresión que ya provoca el simple seguimiento regular de los titulares de prensa (de un lado los libros de texto, los tupperware, la malnutrición…, del otro los universitarios que pierden su beca, que matriculan menos créditos, que abandonan…). Cada una de estas medidas cuenta con sus perjudicados y provoca sus descontentos, pero no todos estos pesan igual.

En España, curso 2011-2012 (OCDE, 2014: ind. B3, tab. B3.1) el gasto público/privado por estudiante en la educación preescolar se distribuye en una proporción 71.4/28.6%, mientras que en la educación universitaria es 77.5/22.5%. O sea, que el Estado sufraga en mayor proporción la enseñanza superior, a la que acceden cuatro de cada diez jóvenes y que conduce a una situación minoritaria de privilegio en el mercado de trabajo, que la educación infantil, en principio abierta a todos y que para una minoría relevante puede ser el único antídoto contra un contexto que aboca a la desventaja social, o incluso a la exclusión. Los recortes, además, han llegado a los dos niveles. Sin embargo, las demandas de mayor gratuidad, contra la subida de precios y tasas o por mayores y más numerosas becas y ayudas presentan el orden inverso.

A falta de otro mejor, podemos tomar como indicador, aunque sea de trazo grueso, o al menos como indicio, la presencia de estos temas en la prensa. Una búsqueda por temas (etiquetas) en el diario impreso de mayor tirada en España, El País, arroja 66 noticias sobre becas y 22 sobre tasas académicas, junto a 16 sobre comedores escolares, 28 sobre libros de texto y 22 sobre transporte escolar. De manera más general cabe señalar 5 de educación infantil, 59 de preescolar, 362 de “enseñanza general”, 220 de primaria, 239 de secundaria, 57 de la ESO, 28 de bachillerato, 58 de formación profesional, 2014 (sic) de educación superior y 973 de universidad (El País, 2014). Como he dicho, son trazos gruesos (se trata de las etiquetas asignadas por el diario, que pueden también superponerse entre sí o aludir a noticias variopintas), pero las diferencias de orden de magnitud cantan. ¿Por qué tal desequilibrio? Blanco y en botella: porque la atención prestada a un problema social depende más de la capacidad de movilización, presión y configuración de la agenda pública que puedan tener los afectados que de la gravedad del problema mismo desde una escala de valores igualitaria. Dicho de otro modo, los hijos universitarios y sus familias de clase media se hacen oír más y mejor que las familias cultural y económicamente pobres y sus hijos desatendidos.

REFERENCIAS

ANELE (2014): Evolución de los precios de los libros de texto. Curso 2014-2015, Madrid, ANELE-CEDRO, http://bit.ly/1HWdwaZ.

AVACU (2014): citada en “El gasto medio para las familias en libros de texto asciende a los 275 euros”, ABC.es, C. Valenciana, 31/07/2014, http://bit.ly/1HWbV5b.

BAUMOL, W. &BOWEN, W, (1966). Performing Arts, The Economic Dilemma: a study of problems common to theater, opera, music, and dance. Nueva York: Twentieth Century Fund

CEDEFOP (2014b): Skill forecasts. Job opportunities, http://bit.ly/1hSBQBC, extraído 18/4/14.

CEDEFOP (2014c): Skill forecasts. Labour force, http://bit.ly/1hSCkb2, extraído 18/4/14

COMISIÓN EUROPEA (2010). Comunicación de la Comisión Europea 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Bruselas, CE. http://bit.ly/1vLc7hV.

EFE (2014): citada en “Los padres de alumnos denuncian la subida de los comedores escolares en seis comunidades”, El Mundo 24/09/2014, http://bit.ly/1HWj31b.

EURYDICE (2013): Funding of Education in Europe 2000-2012: The Impact of the Economic Crisis. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://bit.ly/1vtU2Uv

FERNÁNDEZ-ENGUITA, M. (2013): “El aprendizaje difuso y el declive de la institución escolar, Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, 6, 2. rase.ase.es, http://bit.ly/1vLdpcI.

Fuente: file:///home/mfigueroa/Descargas/47-1-87-1-10-20160213.pdf

Users Today : 16

Users Today : 16 Total Users : 35459922

Total Users : 35459922 Views Today : 20

Views Today : 20 Total views : 3418485

Total views : 3418485