Mundo/14-06-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Muchas trabajadoras domésticas se han visto «persuadidas/presionadas a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias y sin el descanso adecuado».

Durante la pandemia del nuevo coronavirus, las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico han desempeñado una labor crucial dentro de la respuesta a la Covid-19 debido a su rol fundamental en el cuidado de niñas y niños, personas enfermas y dependientes, así como el mantenimiento de los hogares.

No obstante, este importante rol que han desempeñado las sitúa como uno de los principales colectivos más afectados por la crisis.

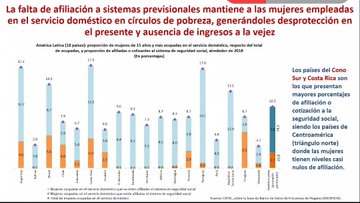

Un reciente informe realizado por la organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiere que la situación de especial vulnerabilidad que atraviesan las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe, se ha debido, entre otras razones, a la precariedad en el empleo que presenta este sector, “caracterizado por bajos salarios y falta de prestaciones sociales para su supervivencia y el sostenimiento de sus familias ante situaciones de despidos o frente a la reducción de sus ingresos”.

Trabajo doméstico en América Latina

La OIT define el trabajo doméstico como “el trabajo realizado en un hogar u hogares, o para los mismos”. De esta forma, reconoce la organización internacional que si bien las tareas consideradas en el trabajo doméstico pueden variar de un país a otro, “principalmente involucran cocinar, limpiar, cuidar de niñas y niños, personas adultas mayores y personas con discapacidades, ocuparse del jardín o de mascotas, realizar compras o conducir el automóvil familiar”.

En América Latina y el Caribe, el mercado laboral se encuentra segmentado y discrimina a las mujeres por ser “responsables de los cuidados”. En este sentido, se concibe al empleo doméstico como una de “las pocas alternativas de empleo precario a la que pueden optar las mujeres que no han podido avanzar en la educación o no han tenido acceso a formación profesional”.

Condiciones de trabajo digno para#trabajadorasdelhogar implica hacer visible la importancia de desnaturalizar la cultura del privilegio que generaliza el aumento de la desigualdad#COVID19 #cuidemosaquiennoscuida@OITAmericas @ONUMujeres @cepal_onu @EcuadorCut @monka78

Por otra parte, más del 77,5 por ciento de las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico lo hacen en condiciones de informalidad. Mientras, estimaciones de la OIT señalan que un 17,2 por ciento de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes, siendo un 73,4 por ciento de ellas mujeres.

Esta situación, se ha visto agravada por la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus en la región. De acuerdo con la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, la Covid-19 ha agudizado las desigualdades y las crisis sistémicas previas, registrándose impactos significativos en las trabajadoras del hogar en particular.

Coronavirus y trabajadoras domésticas

Explica el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, que la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 ha exacerbado las vulnerabilidades y las desigualdades existentes. “Además del fantasma del desempleo, la informalidad, la baja cobertura de la protección social y la falta de contratos escritos en muchos casos les impiden acceder a las ayudas establecidas por los gobiernos”.

Las medidas de restricción impuestas en la mayoría de los países para frenar la pandemia, han incrementado la responsabilidad de los cuidados y el mantenimiento de los hogares, tareas en las que las trabajadoras remuneradas del hogar ocupan un lugar crucial.

Sin embargo, refiere el informe de la Cepal, OIT y ONU Mujeres, que muchas se han visto “persuadidas/presionadas a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias y sin el descanso adecuado”. Mientras, en otros casos, les han cancelado contratos y se les ha reducido el tiempo de trabajo y el pago.

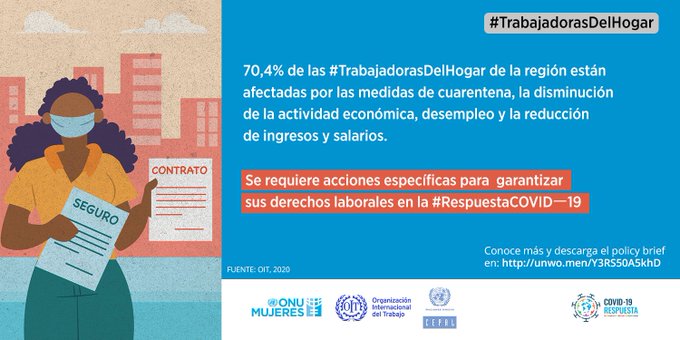

70,4% de las #TrabajadorasDelHogar de la región están afectadas por las medidas de cuarentena, la disminución de la actividad económica, desempleo y la reducción de ingresos y salarios.

Conoce más en: http://unwo.men/Y3RS50A5khD #CuidaAQuienTeCuida #RespuestaCOVIDー19

Según estimaciones de la OIT, el 70,4 por ciento de las trabajadoras domésticas están afectadas por las medidas de la cuarentena, por disminución de la actividad económica, desempleo, reducción de las horas o pérdidas de salarios.

No podemos volver a la normalidad, el telón de fondo antes del #COVID19, era la cultura del privilegio. #ALC presenta un punto de quiebre respecto a la continuidad del modelo de desarrollo existente, enfatizó @aliciabarcena en evento #TrabajadorasDelHogar.

Recomendaciones para garantizar derechos

Propone el informe que para abordar los impactos de la Covid-19 en las trabajadoras del sector se deben impulsar medidas para garantizar la retención de empleos en el trabajo doméstico como ampliar y promover las prestaciones por desempleo para trabajadoras domésticas. Así como garantizar transferencias monetarias o subsidios sociales de emergencia.

La «nueva normalidad» debe reconocer carácter esencial de trabajo doméstico. Se requiere formalización aliada a protección social para #trabajadorasdelhogar dijo hoy @vinciuscp de @OITAmericas en conversatorio virtual con @ONUMujeres y @cepal_onu.#NoContagiemosAlEmpleo

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/coronavirus-como-impacta-sector-trabajo-domestico-20200612-0050.html#

Users Today : 14

Users Today : 14 Total Users : 35460815

Total Users : 35460815 Views Today : 28

Views Today : 28 Total views : 3420058

Total views : 3420058