POR MIGUEL SOBRADO Y JUAN JOSÉ ROJAS

Introducción

La mayor parte de la extensión del continente americano y de su riqueza, incluida su población, se encuentra en Latinoamérica, pero esta parte de la región se ha convertido en el “patito feo”, por la falta de oportunidades para los excluidos y las malas condiciones imperantes.

Hoy en día, desde todos los países del subcontinente latinoamericano, salen caravanas intermitentes de miles de migrantes desesperanzados, con rumbo hacia Norteamérica. La desesperanza cunde en la región latinoamericana que parece haber perdido el sueño martiano de una América Latina protagónica en el mundo contemporáneo. Esto ocurre, después de siglos de gobiernos autoritarios y de décadas de sanciones impuestas por los Estados Unidos a las naciones de la región que no aceptan su hegemonía, a lo que se añade la violencia creciente del narcotráfico y la corrupción concomitante del clientelismo. La respuesta espontánea e inmediata ha sido la desesperanza traducida en migraciones masivas de millones de personas afectadas.

Dos factores preponderantes han condicionado este éxodo: la herencia de la servidumbre y la esclavitud, y las condiciones de tutelaje neocolonial, especialmente por parte de los Estados Unidos. En este documento, analizaremos la relevancia que han tenido y tienen estos factores en la configuración de los sistemas estatales y sociales, para proponer medidas que permitan mitigar e iniciar la transformación de los círculos viciosos prevalecientes, en nuevos procesos virtuosos que puedan modificar, en el mediano plazo, la situación regional.

El reto es ver la realidad latinoamericana, más allá de los estereotipos negativos y personalistas y de países individuales, para analizarla como un sistema específico, configurado por las condiciones históricas propias y las del entorno mundial. Bajo esta perspectiva, al identificar y comprender la naturaleza de estos sistemas, en lo que comparten y difieren, es factible proponer apalancamientos claves que permitan su transformación en modelos de desarrollo con bienestar social y en armonía con la naturaleza.

La herencia colonial

Nuestra institucionalidad tiene sus raíces en el sistema político centralista de los reinos y los virreinatos de los cuales dependían las decisiones políticas y económicas. En la época colonial, para todos los emprendimientos de conquista de nuevos territorios o explotaciones económicas, como las minas o las plantaciones agrícolas, se requería la autorización y subordinación, de sus promotores, a las disposiciones establecidas y a los monopolios reales.

La riqueza, dentro de este ordenamiento económico vertical, fue generada mayoritariamente por la mano de obra servil, a través de las encomiendas, a las que quedaron atadas las poblaciones indígenas y que se otorgaba por la autoridad real a los conquistadores. Posteriormente, a lo largo del extenso periodo colonial, se incorpora la esclavitud de los africanos, de forma masiva para el desarrollo de minas y haciendas.

Desde aquél entonces, el centralismo, como forma de gobierno, promueve las relaciones verticalistas e incuba un clima para la dependencia y corrupción, al mismo tiempo que desalienta la participación de las comunidades en sus propios asuntos.

Este ordenamiento colonial, gestionado de forma centralista y basado en la servidumbre y la esclavitud, es heredado por los criollos. Éstos sintiéndose discriminados por los privilegios de que gozan los peninsulares y que los mantienen alejados de la gestión local, proclaman la independencia a inicios del siglo XIX.

Los nuevos Estados, surgidos de las guerras de independencia contra las coronas española, portuguesa y francesa, mantuvieron la estructura centralista de poder y, si bien abolieron formalmente y, de forma progresiva, la esclavitud, reservaron para los criollos el control del poder, basado, al igual que en la época colonial, en el monopolio sobre grandes extensiones territoriales, expropiadas a las comunidades indígenas, dentro de un sistema de relaciones de dominación que ofrecía muy pocos canales de avance social, al mismo tiempo que mantenían los prejuicios étnicos y de clase, de forma abierta o subyacente (Sobrado y Rojas, 2006).

De tal forma que, aunque formalmente los indígenas, los afroamericanos, los mulatos y los mestizos, se convirtieron en ciudadanos, en los hechos, estaban desprovistos de medios de producción, de oportunidades efectivas de avance social y de derechos civiles y políticos. En estas condiciones, resultó prácticamente imposible que tales sectores sociales pudieran ejercitar sus destrezas empresariales, asociativas y cívicas. La emergencia de cualquier atisbo de capital social fue severamente bloqueada.

El caso de Haití resulta paradigmático al respecto, ya que habiendo sido el primer país que alcanzó su independencia, logrando establecer en 1804 la primera república del continente creada por esclavos, muy pronto devino en una nación pobre y atrasada. La no superación de los lastres de origen, sumada a la deuda astronómica que le impuso Francia, le han acarreado, hasta el día de hoy, una trágica e injusta historia.

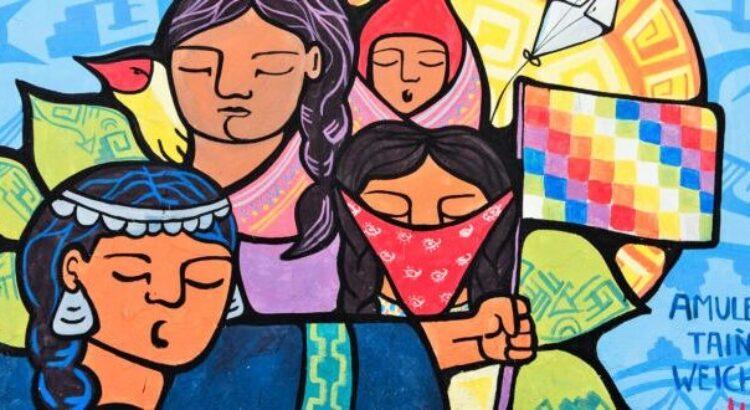

Visto en retrospectiva, tanto la conquista como la colonización posterior, despojaron a los países latinoamericanos, tanto de la tierra y del fruto de su trabajo servil o esclavo en las haciendas y minas, como de su identidad étnico-cultural, negando la riqueza de sus tradiciones ancestrales y de gran parte de sus valores filosóficos y estéticos, los cuales fueron invisibilizados o borrados por la cultura dominante.

El tutelaje neocolonial

En 1820, cuando nacían las nuevas repúblicas, los Estados Unidos, la nueva potencia emergente en la región, proclamaba la doctrina Monroe, bajo la consigna: “América para los americanos”, que se transformó, de hecho, en América para los norteamericanos, empezando por la ocupación y anexión, en la década de 1840, de la mitad del territorio de México.

Esta expansión, es retenida temporalmente, por Inglaterra, la potencia dominante a escala internacional. En aquél entonces, cuando las tropas norteamericanas pretenden ocupar Centroamérica. La férrea oposición inglesa, los obliga a firmar el Tratado Clayton Bulwer, mediante el que ambos países se comprometen a no tomar colonias en la región.

Si bien formalmente los norteamericanos, en virtud del Tratado arriba mencionado, no pudieron ocupar con su ejército los territorios de Centroamérica, si crearon la figura del filibusterismo, como iniciativa privada destinada al mismo fin. Cabe destacar que esta estrategia fue aplicada inicialmente en Cuba, por parte del militar venezolano Narciso López, quién era partidario de la política anexionista de los Estados Unidos. Entre 1848 y 1851 organizó varios intentos de invasión a territorio cubano con grupos de voluntarios de varios estados del sureste de los Estados Unidos, que fracasaron estrepitosamente. En la última de ellas, ocurrida en Bahía Honda, Pinar del Río, fue capturado por las tropas españolas, siendo ejecutado a “garrote vil”, el 1 de septiembre de 1851, en la explanada de La Punta, en la ciudad de La Habana.

Pese a este fracaso momentáneo, la práctica del filibusterismo es trasladada a Centroamérica, siendo impulsada y financiada principalmente por los grupos de poder político y económico del sur racista, con la finalidad de ocupar primero Nicaragua y expandirse posteriormente a toda la región.

En este contexto, la decisión del gobierno de Costa Rica de formar un ejército profesional para enfrentar a los filibusteros gozó tanto del respaldo de Inglaterra, que le vendió los fusiles minie, los más avanzados de la época, como de Cornelius Vandervilt, dueño de la Compañía del Tránsito, cuyos buques habían sido expropiados por los filibusteros. De manera paralela, se logró la incorporación de los ejércitos de Centro América que se integraron a la guerra, consiguiendo derrotar a los filibusteros.

Pero, sin importar que los filibusteros hubiesen sido repelidos en el campo de batalla, los Estados Unidos continuaron interviniendo, diplomática y militarmente y, de manera creciente, en la región, a lo largo de los siglos XIX y XX, considerándola su patio trasero.

Así, a medida que crecía su importancia económica y militar, y con la finalidad de asegurar su hegemonía sobre el subcontinente latinoamericano, los Estados Unidos promueven intervenciones militares directas y golpes de Estado para imponer regímenes dictatoriales proclives a sus intereses. A lo largo del siglo XX llegaron a intervenir más de 20 veces. Dentro de estas intervenciones, se destacan: la ocupación de Nicaragua en los años veinte y los golpes de Estado en Guatemala en 1954 y en Chile en 1973, dadas las graves repercusiones provocadas por tales acontecimientos sobre la vida democrática de esos países. El primer gran rechazo, contra su política expansionista lo encuentran en Nicaragua con la guerrilla de Augusto César Sandino, un rebelde, que logró derrotarlos militarmente, aunque terminó siendo traicionado por la Guardia Nacional, formada por los norteamericanos antes de evacuar a su derrotado Ejército.

De manera especial, durante la segunda mitad del siglo XX, florecen dictaduras violentas promovidas por los Estados Unidos, que crean un clima de malestar e insurrección en gran parte del continente, especialmente después del derrocamiento por la fuerza del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala, que se manifiesta, entre otras formas, en la creación de la Legión Caribe, una alianza de opositores para derrocar a las dictaduras. Este ambiente socio-político y cultural, se ve reflejado, entre otras expresiones artísticas, en las obras literarias de Mario Vargas Llosa, como ‘Tiempos recios’, que versa sobre el derrocamiento del gobierno legítimo de Guatemala; ‘La fiesta del chivo’, que trata sobre los efectos de la dictadura de Trujillo, en República Dominicana, y la que probablemente fue la más popular en su época: ‘Conversaciones en la Catedral’, en la que aborda el pesimismo y la corrupción moral reinante en la sociedad peruana bajo la dictadura del general Manuel A. Odría.

Revolución cubana (1959).

En medio de este contexto adverso y desolador, emerge con fuerza, la Revolución encabezada por la guerrilla cubana en 1959, como símbolo de la resistencia y de la dignidad latinoamericanas. Inspirada en el pensamiento de José Martí y dentro del marco de un mundo de potencias bipolar, se inclina hacia el socialismo y establece una alianza con el bloque soviético que le permite sobrevivir. De esta manera, el surgimiento de la revolución cubana obliga a los Estados Unidos a revalorar parcialmente su relación con América Latina, poniendo en marcha una estrategia de contención, basada en dos componentes. Por una parte, ofreciendo “la zanahoria” de La Alianza para el Progreso, en 1961, con la cual busca reorientar el desarrollo económico de los países latinoamericanos y, por otra, con “el garrote”, promoviendo el bloqueo a Cuba y fortaleciendo las dictaduras anticomunistas en toda la región, entre las que se destacan por su crueldad las de Argentina, Brasil y Chile. De igual modo, se involucra militarmente en la guerra contra las guerrillas en Centro América, en los años 70s y 80s. Guerra con la que, una vez más, pretendió ocupar Centro América, pero que, tras largos años de muerte y destrucción, se vio obligado a negociar el Plan de Paz, promovido por los presidentes de la región con el respaldo de los demócratas norteamericanos y de los social-demócratas europeos.

El bloqueo a Cuba tuvo, desde sus inicios, dos propósitos: el de afectar a la población civil que mayoritariamente apoya a la Revolución, para que cambiara de opinión y, establecer un precedente de cara a toda la región, para desalentar a los demás países para que se abstuvieran de tomar medidas autónomas adversas a sus intereses. La aplicación del bloqueo se hizo y se sostuvo a contrapelo del derecho internacional y de la voluntad de la casi totalidad de los miembros de la Asamblea de las Naciones Unidas que, reiteradamente han exigido su levantamiento.

Aunque el objetivo de crear una opinión interna adversa al gobierno cubano, que condujera a su derrocamiento, no fue alcanzado y aún con el hecho de que desapareciera, desde 1991, la Unión Soviética y con ella el peligro de una amenaza estratégica, el bloqueo se mantiene hasta el día de hoy y se ha agudizado con sanciones adicionales, derivadas de la declaración de Cuba como país “promotor del terrorismo”, la cual se produjo con la intención de satisfacer intereses locales y mantener la disuasión de comportamientos “inamistosos” de los otros países del continente. Estas sanciones que se han extendido a Venezuela y Nicaragua han contribuido significativamente a desatar las grandes migraciones hacia el norte.

La aparición del narcotráfico, su impacto en los Estados y en el equilibrio regional

Con la aparición del negocio del narcotráfico, en gran escala, impulsado inicialmente por Pablo Escobar, cambian los ejes del poder centralizado en una pequeña elite nacional, a la que ya no es preciso pedirle permiso para hacer negocios. Su poder actual como transnacional es tan grande que se permite retar el poder de los Estados y minarlos progresivamente, aprovechando las redes de corrupción institucionales y penetrando los poderes locales, especialmente en las zonas deprimidas. En poco tiempo, se han apoderado de Estados completos, así como de numerosos municipios y regiones en las que su palabra es la ley del fusil. En los Estados Unidos y Europa se encuentra su principal mercado, en donde han desarrollado, dada la pasividad de sus autoridades, densas redes de apoyo con las que las desafían permanentemente.

Por todo ello, el narco debe ser visto como una enorme y poderosa empresa descentralizada, que se está constituyendo progresivamente en una opción de poder, reclutando y dando oportunidades a las grandes masas de excluidos de los mecanismos tradicionales de generación de ingresos y de avance social. Una opción de poder creciente en el contexto de desigualdad y exclusión social prevalecientes y que tiende a imponer un orden económico y social despótico y autoritario.

Una especie de neo feudalismo en pleno siglo XXI. Un enemigo muy peligroso que sólo puede ser enfrentado con organización desde las bases territoriales, fortaleciendo la inteligencia policial y actuando sobre las causas generadoras de la exclusión social y la impunidad.

La emergencia de nuevas condiciones y tendencias en el mundo y América Latina

En la segunda década del siglo XXI, asistimos al ascenso vertiginoso de nuevas potencias económicas como China, India, Sur África, Rusia y Brasil, fenómeno que está cambiando el panorama de poder mundial unipolar prevaleciente desde la desintegración de la Unión Soviética en la última década del siglo XX.

El peso creciente de China y las repercusiones de su éxito económico y social han aglutinado a estas potencias, cuya participación en la economía mundial se acercará en el 2030 al 40%, constituyéndose en un nuevo eje de poder que rechaza el ordenamiento unilateral y al margen del derecho internacional que, en forma de sanciones, imponen los Estados Unidos a quienes no comulgan con sus intereses. La actual coyuntura internacional es, por tanto, favorable al cambio pues ya no existe una hegemonía donde impere solo “la ley del garrote” a través de sanciones y golpes de Estado, sino que florece un mundo multipolar que genera alternativas y posibilidades de nuevas alianzas.

Dentro de este contexto, Brasil y México, entre otros, han venido jugando un papel relevante en la ampliación de los derechos soberanos del conjunto de las naciones de América Latina y han implementado políticas significativas en la perspectiva de recuperar y fortalecer su soberanía económica y política; sin embargo, tales medidas siguen siendo débiles e incompletas por carecer de una base social de apoyo que respalde los cambios, así como de inclusión social a través de la educación y otros mecanismos de promoción y organización social.

Simultáneamente, al interior del continente, se está produciendo un reacomodo de fuerzas, en cuyo marco, la social democracia y el socialismo clientelista han venido perdiendo respaldo por las prácticas corruptas que los acompañan, al tiempo que crece el populismo de derecha, aderezado, en varios casos, con tintes preocupantes de carácter neofascista que van más allá de la simple retórica discursiva.

El peso de la corrupción endémica

El centralismo, en condiciones de falta de oportunidades y de participación de las grandes mayorías de excluidos, origina la corrupción clientelista, esto es, el manejo de personas y organizaciones por prebendas, a cambio de llevar o mantener en el poder a los oligarcas de la clase política. Los dirigentes de estas organizaciones, a su vez, en cuanto tienen acceso al poder, se reparten la mejor tajada (Trocello, 2008). Esta práctica no es un atributo exclusivo de la derecha sino también de una parte importante de los movimientos que claman por la sociedad del bienestar.

Teniendo como prioridad el interés propio, al llegar al poder manejan la hacienda pública con ese criterio, provocando un desajuste financiero que termina afectando, en primer lugar, a quienes deberían ser los beneficiados del bienestar, provocando desesperanza e indignación. Sólo así puede explicarse que la mayoría de los argentinos escogieran a un presidente esquizofrénico y delirante como Javier Milei.

En el campo de las privatizaciones, la derecha ha exhibido un gran oportunismo y corrupción, al hacer negocios comprando por una bicoca empresas públicas para venderlas después con grandes ganancias (Piketty, 2019). Lamentablemente ese oportunismo no ha sido solo de la derecha sino también de la llamada izquierda, tal como se ha podido constatar con las expropiaciones de las grandes empresas y haciendas adjudicadas, no a los trabajadores organizados como correspondería, sino a los dirigentes políticos como sucedió en Nicaragua.

Hacia el futuro inmediato: aprovechar cambios externos para ejercer soberanía y consumar transformaciones internas que hacen falta

Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, el tutelaje estatal o patriarcal, junto con la exclusión masiva de los sectores populares de las dinámicas económicas y políticas, limitan el desarrollo de las personas y también de países y continentes enteros, dando lugar a la configuración de escenarios de decadencia institucional avanzada (Fukuyama, 2016). En contraste, el capital social y la cultura cívicas indispensables para impulsar el desarrollo económico y social sólo pueden emerger en condiciones de autonomía y libertad asociativa, por lo que el empoderamiento ciudadano aparece como una condición si ne qua non de cualquier intento de transformación efectiva de la realidad que nos afecta.

Por otra parte, si se sabe aprovechar, la nueva coyuntura internacional abre espacios para que los países latinoamericanos ejerzan su soberanía de forma cada vez más plena. Ciertamente, los Estados Unidos no renunciarán fácilmente a su hegemonía regional, pero factores ideológicos e intereses creados la van a limitar, entre ellos, la garantía de su propia seguridad y la necesidad de acceso a los recursos vitales del continente. Todas estas circunstancias, aunadas a la lucha de resistencia de los pueblos y a una hábil negociación con las potencias económicas en ascenso, los obligarán a ir modificando su actitud hacia Latinoamérica.

A su vez, el cada vez más grave estado de salud del planeta, que exhibe alarmantes condiciones de deterioro en temas cruciales como desaparición de biodiversidad, cambios de uso de suelos, pérdida de riqueza y vitalidad de las fuentes de agua dulce, y cambio climático, así como los desastres naturales asociados al mismo, incidirá en la revalorización de las prácticas productivas y los valores ancestrales de los pueblos originarios del continente que, no hace mucho tiempo, permitían la regeneración de los suelos, bosques y climas (Ribeiro, 2015). Toda esta herencia cultural, al igual que las prácticas avanzadas de permacultura, elevarán el valor de la innovación agroecológica regional y su importancia para el mundo.

Pero, en lo inmediato, América Latina enfrenta el grave problema derivado del poder creciente del narco tráfico, así como el de la añeja corrupción clientelista y el peligro de las privatizaciones oligárquicas como las que se dieron con los programas neoliberales o las que tuvieron lugar en la Rusia post soviética. Además, bajo este contexto, las condiciones de exclusión se consolidan, al mantenerse inalteradas las relaciones de discriminación étnica y de clase que, a su vez, definen las limitadas oportunidades de acceso a la educación y a los círculos de influencia y poder para millones de personas.

En estas condiciones, la tarea histórica de transformar el actual estado de cosas solo puede ser realizada por un pueblo organizado que active su poder de incidencia en el ámbito económico y cívico. A tales efectos, lo que se requiere es una amplia movilización social que actúe como fuerza motriz de la transformación social y política. Pero dicha organización y movilización social no se podrá lograr si antes no se echan abajo las barreras que mantienen en la postración a la gran mayoría de la población.

Empezar a erradicar la exclusión, solo es posible con la puesta en marcha de una serie de medidas estratégicas de mediano y largo plazo, entre las que destacan: la promoción educativa y la alfabetización organizacional y empresarial, ambas realizadas en forma masiva y como procesos participativos de largo aliento. A continuación, abundaremos en algunos de los elementos definitorios de tales acciones.

Como es sabido, la educación es un derecho fundamental establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada, desde 1948, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el año 2015, este organismo internacional estableció una nueva agenda mundial para el año 2030, en la que se enlistan 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). De forma enfática, los ODS cuatro y cinco aspiran a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos.

Sin embargo, hacia el año 2019, América Latina y el Caribe aún se encontraban lejos de alcanzar las metas educativas establecidas en los ODS. Peor aún, la pandemia mundial por covid-19, desatada a partir de 2020, afectó los sistemas educativos, forzándolos al cierre de actividades presenciales y a la implementación apresurada de formas alternativas de educación a distancia, que no lograron retener a toda la población estudiantil. Todo ello derivó en la interrupción abrupta de su proceso educativo, afectando su aprendizaje y progresión escolar (CEPAL, 2024).

En un intento por tratar de revertir esta situación, el informe de seguimiento de la educación en el mundo para 2022 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomienda a los gobiernos, las organizaciones bilaterales y multilaterales, la sociedad civil, el sector privado, los académicos, las comunidades, las escuelas, los estudiantes, las familias y los tutores a trabajar de manera conjunta en la implementación de las siguientes acciones: fomentar el acceso igualitario a la educación y prevenir el abandono escolar; lograr que el aprendizaje sea transformador, seguro e inclusivo para todos los educandos; desarrollar sistemas educativos equitativos, inclusivos y transformadores de género, y promover enfoques integrados, coordinados y que abarquen todo el sistema.

No obstante, de acuerdo con información estadística, dada a conocer recientemente por la CEPAL (2022), en relación con 14 países de América Latina, se observa que un 41.4 % de la fuerza de trabajo de 15 años y más, no completó la enseñanza secundaria. Entre los factores de riesgo para desertar de la escuela se encuentran: la condición de pobreza, étnica, racial y de discapacidad, debido a que estas condiciones son objeto de discriminación en contextos académicos adversos.

Pero, además, la falta de acceso al sistema educativo genera un círculo vicioso de pobreza y marginación, ya que cuando el estudiante proviene de un hogar donde los padres no finalizaron el nivel primario de educación, se eleva, de forma considerable, la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema. En efecto, entre la población de esos hogares, la incidencia de ambos tipos de pobreza llega al 46.8 %. En cambio, los estudiantes que provienen de hogares donde los padres tienen educación terciaria completa, la incidencia de la pobreza fue del 9.0 % (CEPAL, 2022).

En virtud de lo anterior, lo que se requiere urgentemente es el establecimiento de un sistema educativo inclusivo, gratuito y universal, que ponga freno a la deserción estudiantil y que cuente con amplia cobertura y participación de todos los grupos étnicos y clases sociales. Así, en el marco de un sistema educativo abierto, plural y diverso será posible impartir una educación que eduque para la vida de forma integral, con el propósito de desarrollar en las personas sus capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar individual y colectivo. Una educación que desarrolle el pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad y que, además, permita que los conocimientos y aprendizajes adquiridos en las aulas se vinculen con el sector productivo y la investigación científica.

Lo antes dicho en relación con el papel de la educación es particularmente válido para la población infantil y juvenil de América Latina, el futuro de nuestras naciones; pero, aún quedaría pendiente de erradicar la exclusión a la que ha sido sometida la población adulta, la que actualmente constituye la mayor parte de la población económicamente activa del continente y que exhibe bajos niveles de escolaridad y, por ende, una enorme vulnerabilidad económica y social.

Para promover la reinserción de los bastos contingentes de población que han sido excluidos de los circuitos económicos y que hoy constituyen el grueso del flujo migratorio latinoamericano, se podrían poner en marcha procesos masivos de capacitación organizacional y técnica en los lugares de origen de esa población.

Dicho en otras palabras, lo que en esta materia se requiere, es impulsar un amplio y consistente proceso de capacitación organizacional a nivel local y comunitario, abierto a toda la población residente en esos lugares, es decir, desde los niños hasta los ancianos, pasando por los jóvenes, las mujeres jefas de hogar y los padres de familia en el que a partir de diagnósticos comunitarios participativos se identifiquen, por una parte, los peligros existentes para la seguridad comunitaria y, por otra, el potencial económico y las oportunidades de negocio existentes en las comunidades rurales y urbanas. En un segundo momento, con base en tales diagnósticos, se podrían montar diversos procesos de capacitación técnica, empresarial y asociativa que permitan avanzar en la elaboración de proyectos productivos específicos.

Evidentemente, todo este esfuerzo de capacitación organizacional deberá ejecutarse siguiendo los principios epistemológicos y los procedimientos técnicos, recuperados y sistematizados en metodologías de capacitación de masas, entre las que destacan la educación popular de Paulo Freire y la del Laboratorio Organizacional (LO), creada y desarrollada por el sociólogo brasileño Clodomir Santos de Morais y que ya ha sido aplicada con éxito, en diferentes países de cuatro continentes (Carmen y Sobrado, 2000). Esta última, además de presentar resultados destacados en diversas formas de organización popular, genera poder real, elevando la conciencia y las posibilidades de incidencia y participación de las comunidades en la vida económica y política.

El éxito del LO se fundamenta en su enfoque basado en la autonomía efectiva de los grupos y no en el tutelaje clientelista de los asistencialistas. En este sentido, cabe destacar que la autonomía del sujeto es exigida por la naturaleza del proceso mismo de capacitación que demanda, para ser efectivo, de la relación sin interferencias con el objeto, en este caso la organización social, en cuyo manejo los participantes buscan habilitarse. Todo este planteamiento metodológico está alineado, de forma congruente, con los principios de la educación para adultos o andragogía y la teoría de la actividad objetivada de Lev Vigotski.

(más…)

Users Today : 64

Users Today : 64 Total Users : 35459530

Total Users : 35459530 Views Today : 93

Views Today : 93 Total views : 3417851

Total views : 3417851