Por: Y. Barrios Hernández

Como cuando lo conocí en aquel módulo de Teoría del Conocimiento que cursé en la Maestría en Ciencias Sociales, por el año 2014, asimismo se nos presentó en esta ocasión. Interesante, auténtico. Como nadie, dotado de la información más reciente y fidedigna en el ámbito científico y una de las personas con mayor inteligencia que haya conocido. De esta manera accedió humildemente a conversar con SicologíaSinP.

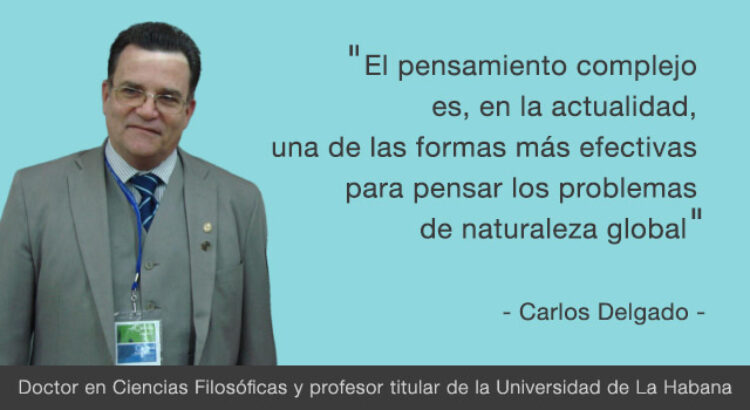

Doctor en Ciencias Filosóficas y profesor titular de la Universidad de La Habana, de igual modo fungió como decano de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana. Reconocido nacional e internacionalmente. En su haber cuenta con la autoría de artículos y libros relacionados con el tema de la bioética, la filosofía y el pensamiento complejo.

A continuación presentamos la entrevista:

¿Qué opinión le merece el desarrollo que ha alcanzado el pensamiento complejo a nivel internacional?

El pensamiento complejo, tomado en su sentido más amplio, es decir, la concepción que viene de la obra de Edgar Morin y la que viene de los estudios de la complejidad en varias áreas de la ciencia, con una larga historia y antecedentes en el pensamiento sistémico y todo el pensamiento de ruptura con la racionalidad clásica moderna, es en la actualidad una de las formas más efectivas para pensar los problemas de naturaleza global.

No estoy seguro si la palabra “desarrollo” sea la más adecuada para referirnos al impacto de las estrategias que podemos ubicar en el marco general de pensamiento complejo antes esbozado. Pero tomándola en el sentido de crecimiento, extensión, conocimiento, amplitud de la divulgación de estas ideas, creo que es algo positivo, porque el pensamiento complejo es una estrategia general de orden epistemológico, si quieres una filosofía, que orienta al reconocimiento de la diversidad, de la multilateralidad, de la necesidad de identificar, distinguir las relaciones, las interconexiones, las tramas y pautas o patrones de relacionamiento, que no agotan, pero se acercan más a la dinámica del mundo en que vivimos, que aquel pensamiento que suponía la linealidad y las relaciones directas como su finalidad explicativa.

¿Se encuentra Cuba en el momento actual a tono con las visiones más contemporáneas y formas de hacer en el mundo en cuanto a pensamiento complejo se refiere? ¿Por qué?

En Cuba la ciencia avanzó mucho desde la década del sesenta, y el pensamiento complejo hace parte de las estrategias de pensamiento científico. Digamos que acompaña el avance científico y está incorporado en el quehacer de campos muy destacados, donde la modelación y la interdisciplinariedad se han abierto paso con el avance mismo de las investigaciones y las novedades tecnológicas que se introducen. La biología, las biotecnologías, la física, la informática y las neurociencias lo tienen incorporado a su quehacer diario.

En las ciencias sociales, hay esfuerzos importantes de grupos de investigadores y profesores en diversas instituciones. Hay grupos avanzados, como la Cátedra para el Estudio de la Complejidad que hizo una labor muy significativa desde los años noventa, con rigor teórico y conceptual, que se está retomando en la actualidad. Pero también hay colectivos a los que la complejidad y el pensamiento complejo les viene de origen, como la educación popular, donde viene de la mano de Paulo Freire, y tiene gran arraigo en sectores sociales y de investigación. También viene de la mano con la apertura a formas de pensamiento descolonial y que busca alternativas en América Latina. Un buen ejemplo de este último caso es el grupo GALFISA en el Instituto de Filosofía. Otro tanto ocurre con la presencia de la bioética global, que introduce las ideas del pensamiento complejo desde el pensamiento de V.R. Potter, en este caso es importante la obra que se realiza en la Universidad de La Habana y Victoria de Girón. Son muchos grupos de trabajo y formas en diversas partes del país.

No es posible enumerarlos todos, pero creo que lo más importante es trabajar el concepto, e identificar a partir del concepto, no de los términos que se utilizan. Lo de menos es que se utilice una terminología “compleja”, o que se cite a este o aquel autor. Lo importante es que se encauza la investigación por la vía del reconocimiento de la diversidad, del diálogo de saberes, y que se construye conocimiento desde una epistemología que reconoce la diversidad de los sujetos del cambio, y que es compleja en si misma.

¿Podemos hablar entonces de una crisis en el pensamiento complejo cubano?

Los occidentales usamos la palabra crisis con sentido trágico. En ese sentido no hay crisis. Han existido altibajos en la labor de diferentes colectivos, no más que eso. Pero si tomamos la palabra crisis en su sentido más oriental, de momento de ruptura y oportunidad de cambio, si hay una crisis, porque la complejidad en sí misma lo incluye. No hay modo de que podamos asumir los presupuestos del pensamiento complejo y quedarnos en la complacencia de que el mundo está ordenado. La complejidad incluye entre sus nociones clave la idea de que el orden no es algo preestablecido, sino que emerge de las dinámicas y el cambio. Así pues, la “crisis” tiene una constancia o presencia permanente si lo vemos desde este ángulo.

¿Podemos decir entonces, que el pensamiento complejo en Cuba está en un momento de máximo esplendor?

Tampoco creo que podamos hablar de “esplendor”. Se trabaja y ya es un modo de pensar que se reconoce valioso y se incorpora al arsenal para pensar el mundo en que vivimos y hacer ciencia.

Como mismo se habla en el ballet de la presencia de una escuela Rusa, Danesa, Italiana, Francesa y Cubana a partir de la forma de asumir y hacer suyos los presupuestos teóricos y metodológicos de la enseñanza del ballet. En su opinión ¿podríamos hablar del inicio de una escuela cubana de pensamiento complejo?

Creo que no, pues me resulta difícil concebir una escuela que intenta lidiar con la globalidad. Hay por supuesto formas que son locales, puntos de partida que son originales desde las fuentes que nos nutren, como la filosofía electiva, por ejemplo. También por los autores y los temas que se trabajan, pero el pensamiento complejo tiene una vocación de diálogo y globalidad que es difícil para mí concebir la idea de una “escuela” más o menos local. Tiene formas más reconocibles por el modo de hacer en ciencias específicas como la física, o la biología, pero me cuesta pensar que pueda tener una forma “cubana” en el sentido de escuela. Por sus asuntos y modos de hacer, ciertamente hay temas más “cubanos” que universales, pero eso no es suficiente para hablar de una escuela.

Recientemente tuvo la oportunidad única de participar como ponente en el Congreso Mundial por el Pensamiento Complejo y estar muy cerca de Edgar Morin. ¿Cuáles fueron las principales experiencias que se llevó consigo de ese evento? ¿A partir de ahí cambiaría algo en la forma actual de enseñar complejidad?

El congreso de diciembre en París fue una experiencia única en muchos sentidos. París por sí misma impone como ciudad. El invierno parisino también, sobre todo a los que venimos del trópico. Morin, a su vez, amable, dinámico a sus 95 años entonces, 96 ahora, su capacidad para dirigirse a un auditorio durante 45 minutos, de pie, con toda la gestualidad de un orador extraordinario como es.

Fueron jornadas intensas con muchos autores contemporáneos de reconocido prestigio, como LeMoigne, y Touraine, Pomposo, Solana, Vallejo Gómez, Motta, Carrizo, autoridades francesas y de la UNESCO, que acogieron y participaron en el congreso. Los investigadores y docentes que participamos y compartimos experiencias en las sesiones y fuera de ellas, en esos espacios intensos que reserva para los interesados cada congreso.

Las consecuencias para la enseñanza inspirada en la complejidad y el pensamiento son inevitables, pues los congresos contribuyen a formar y reforzar vínculos académicos, a debatir ideas que se han leído antes, y algunas completamente nuevas. Sobresalió la autocrítica de quienes trabajan el pensamiento complejo en la vertiente que emana de la obra de Morin; el diálogo intenso con la bioética y otras perspectivas que reclaman multilateralidad y pensamiento crítico; la educación como problema macro que interesa y se plasma en cada una de las personas en la sociedad contemporánea. Lo más directo digamos, ha sido la necesidad de una autocrítica de las prácticas educativas en complejidad, y un diálogo crítico más intenso con las ciencias de la complejidad. Esto acaba de reiterarse en el recién concluido congreso Todos los saberes, realizado en Bogotá a principios de agosto.

¿La forma de pensar desde la complejidad en Cuba, de manera general, se acerca al pensamiento complejo que como filósofo usted soñó y desarrolla?

Si los sueños fueran plenamente realizables, seguramente no serían sueños. Creo que falta mucho para alcanzar un acercamiento más pleno a la obra de Morin, que sigue siendo parcialmente conocida, o superficialmente conocida, y otro tanto ocurre con las ciencias de la complejidad. No es posible hacer avanzar un pensamiento complejo solo con una de estas vertientes. Es necesario que se produzca un intenso diálogo entre ellas, pero hay obstáculos importantes en ese camino: falta de conocimientos y habilidades para trabajar la modelación y las nuevas herramientas que ofrecen las matemáticas y las lógicas no clásicas; incomprensión de la autenticidad del conocimiento social y sus formas de configuración (ninguna ciencia es idéntica a otra ni debería aspirar a parecerse a otra); aires de pseudociencia holística disfrazada de complejidad, y muchas confusiones.

Y que bueno que así sea, pues sería muy aburrido y falso, que todo estuviera ordenado, definitivo y llano, como en un sueño con final feliz.

Fuente e imagen: https://www.sicologiasinp.com/entrevistas/carlos-delgado-pensamiento-complejo-una-estrategia-general-orden-epistemologico/

Users Today : 21

Users Today : 21 Total Users : 35460152

Total Users : 35460152 Views Today : 35

Views Today : 35 Total views : 3418818

Total views : 3418818