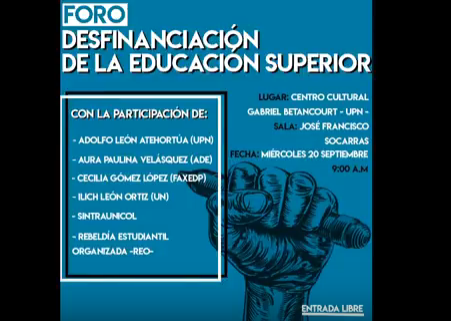

Colombia / 24 de septiembre de 2017 / Autor: Universidad Pedagógica Nacional / Fuente: Youtube

Septiembre 20 del 2017

Auditorio Multipropositos

Fuente:

Colombia / 24 de septiembre de 2017 / Autor: Universidad Pedagógica Nacional / Fuente: Youtube

Septiembre 20 del 2017

Auditorio Multipropositos

Fuente:

España / 24 de septiembre de 2017 / Autor: Laura Negro / Fuente: El Norte de Castilla

María Ortiz Vallejo es una privilegiada por haber podido dedicar toda su vida profesional a sus dos grandes pasiones: la didáctica y las matemáticas. Esta catedrática, autora de seis libros y numerosos artículos, ha sorprendido recientemente con la creación de Numeria, una plataforma educativa para el aprendizaje interactivo de las matemáticasque va dirigida a alumnos de Primaria. Se trata de un proyecto para cuyo desarrollo ha logrado implicar a profesionales de diferentes áreas.

«Soy usuaria de diferentes aplicaciones y veo cómo facilitan mi vida diaria. Además, mis nietos también las usan habitualmente y pensé que podía ser interesante enseñar matemáticas a los niños a través de una ‘app’. Era todo un reto para mí y enseguida me puse a investigar cómo podía crear aquello que tenía en mente, algo que sabía que podía influir muy positivamente en la sociedad y en la educación», explica María.

La Universidad de Valladolid quiso apoyar el proyecto y ayudó a María a encontrar socios inversores para poner en marcha la idea. Se creó un grupo de trabajo formado por el desarrollador informático Juan José Relaño, el programador Andrés Fernández, la profesora de Primaria Gemma Espíritu Santo, la experta en Marketing Elizabet Dávila y la propia María, quien se encargó de la definición de contenidos y de contagiar a sus compañeros de la ilusión por «cambiar el sistema educativo, haciendo que vaya de la mano de las nuevas tecnologías».

Gracias al apoyo de un socio inversor este equipo pudo acometer la primera fase del proyecto. Ahora, tras más de dos años testándolo con los alumnos y comprobando sus buenos resultados, han finalizado el prototipo, el desarrollo de la metodología y los contenidos.«Actualmente estamos a la espera de acometer la siguiente fase del proyecto, la de comercialización, para lo que necesitamos nueva financiación», explican los promotores de este proyecto.

Sus creadores aseguran que la innovadora metodología que han desarrollado es lo que diferencia a Numeria de otros ‘softwares’ digitales existentes en el mercado. «Numeria son libros desarrollados en tecnología 3D, cuyos contenidos están reglados por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes. En la red hay muchos juegos para enseñar a sumar, o enseñar el valor relativo de un número, pero no hay un ‘software’ que incluya los contenidos de un curso completo de Primaria, como los tiene Numeria, y mucho menos que sea en 3D», explican satisfechos.

La fase de prueba con alumnos se ha llevado a cabo en el colegio La Inmaculada de Valladolid. Gemma Espíritu Santo lleva dos años trabajando de forma individual con sus alumnos de primero y segundo de Primaria para hacer los reajustes oportunos. «El centro educativo acogió muy bien la idea de testar la aplicación con nuestros alumnos. Estamos muy habituados a realizar trabajos cooperativos y a utilizar nuevas metodologías, siempre buscando lo mejor para los niños. Por ello, participar en el proyecto nos pareció una estupenda idea», explica esta profesora.

Más de 40 alumnos, algunos de ellos con problemas de lectoescritura, logopédicos o de déficit de atención, han probado la aplicación y en todos los casos, según sus promotores, el resultado ha sido positivo. «Les gusta, les divierte y aprenden. El digital es su lenguaje. Ellos, en casa usan el móvil y la tableta para jugar y asocian estos dispositivos a los ratos de ocio. Cada uno aprende a su propio ritmo. Además están muy contentos de haber podido elegir los dibujos que más les gustaban para la aplicación», añade esta profesora, quien ha puesto la voz a esta intuitiva herramienta matemática.

Álex, Valeria o Samuel son algunos de los pequeños de 7 años que han podido probar la plataforma. De forma muy intuitiva son capaces de agrupar unidades, contar decenas y de hacer restas y sumas con visuales juegos de galletas y con el ábaco. «Me resulta muy fácil aprender con la tablet», confirma el pequeño Samuel sin levantar la vista de la pantalla.

«Con esta aplicación es muy sencillo explicar a los niños los primeros conceptos matemáticos, que son los más complicados, como por ejemplo el número cero, las unidades o las decenas. Además permite un sencillo análisis de resultados y averiguar en qué falla cada uno en concreto. Puede ser utilizado como único recurso para impartir matemáticas durante el curso escolar, o bien como actividad complementaria para los meses de verano o como deberes para casa.

Fuente de la Noticia:

http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/ensenar-matematicas-20170918104725-nt.html

Venezuela / 24 de septiembre de 2017 / Autor: Gisela Pinedo Orta / Fuente: Editorial UNEG

Autor: Gisela Pinedo Orta

Depósito Legal: LF93320080011661

ISBN: 978-980-6864-11-5

Ciudad Guayana, 2008. 61 p. 21.5 cm.

El presente libro pretende ofrecer orientaciones generales a estudiantes universitarios que se encuentren en la necesidad de elaborar un proyecto de investigación, para ser ejecutado como parte de los requisitos para la obtención del grado académico.

Link para la descarga:

http://www.editorial.uneg.edu.ve/catalogo/digitales/proyecto_investigacion.pdf

Fuente:

http://www.editorial.uneg.edu.ve/catalogo/proyecto.html

África / 24 de septiembre de 2017 / Autor: Redacción / Fuente: ABC

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Mujeres por África pondrán en marcha un programa de becas de posgrado para estudiantes africanas, a través de un Acuerdo Marco y un Convenio Específico de colaboración firmado este lunes entre ambasinstituciones.

En la firma participaron el rector de la UNED, Alejandro Tiana, y la presidenta de Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega. Jesuina G. Fonseca, de Guinea Bissau, será la primera beneficiaria estas becas. Realizará su estancia de investigación en la UNED, en el marco del Proyecto «Mujeres y bebés», liderado por la profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED María de la Fe Rodríguez, que será su tutora durante su estancia en Madrid.

Este programa forma parte del proyecto «Learn África», en el que participan22 universidades de la CRUE junto a dicha fundación. Desde su inicio en 2013, un total de 47 jóvenes procedentes de 22 países africanos han obtenido una beca para cursar estudios o realizar estancias de investigación en universidades españolas.

En el curso académico 2017-2018, el número de becadas ascendió a 34, aunque a la convocatoria pública se presentaron más de 400 solicitudes procedentes de todo el continente africano.

Las áreas de estudio de las becas están relacionadas con los grandes retos de África, como son la salud, el medio ambiente, la innovación, la paz o la igualdad de género. En su mayoría, las becas son para estudios de máster, aunque también hay algunos programas de grado y doctorado.

Su duración oscila entre los cinco meses de algunas estancias de investigación y los cuatro años de otras para máster más doctorado. Cubren los gastos de matrícula, viaje, seguro médico, alojamiento y manutención.

Fuente de la Noticia:

http://www.abc.es/sociedad/abci-uned-y-mujeres-africa-crean-becas-para-estudiantes-africanas-201709182206_noticia.html

Ecuador / 24 de septiembre de 2017 / Autor: UdeGuayaquil / Fuente: Youtube

Paraguay / 24 de septiembre de 2017 / Autor: Visión País / Fuente: Youtube

Publicado el 18 sep. 2017

Fuente:

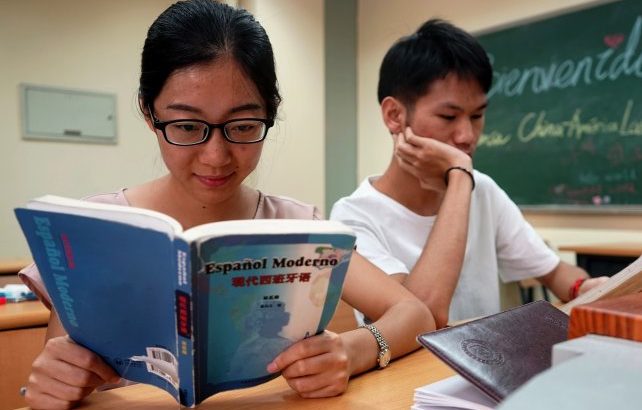

Asia/China/23 Septiembre 2017/Fuente: La Estrella

El proyecto está comprometido con la promoción del desarrollo coordinado regional de la educación superior

Las autoridades chinas iniciaron hoy jueves un proyecto que pretende elevar a la primera categoría 42 de sus instituciones de educación superior.

Otras 95 instituciones han sido designadas para desarrollar cursos de primera clase, según una circular emitida conjuntamente por los Ministerios de Educación y Hacienda y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Nombrado «Doble Primera Categoría», el proyecto incluye a la Universidad de Peking, la Universidad Renmin de China y la Universidad Tsinghua, entre otras.

Las instituciones fueron seleccionadas después de un proceso de concurso entre sí, una revisión por parte de expertos y una evaluación gubernamental, de acuerdo con la circular.

Se hará un seguimiento y gestión dinámicos, dado que el título de «Doble Primera Categoría» no es un estado inmutable, añade el documento. Antes de este plan, el gobierno chino evaluó sus universidades a través de los proyectos «211» y «985», realizados en los años 90.

El proyecto 211 tenía como objetivo elevar los estándares de la educación en unas 100 universidades durante el siglo XXI, de ahí el número 211; y el proyecto 985, llamado así por la fecha en la que se puso en marcha, en mayo de 1998, se centró en seleccionar a las mejores de entre esas instituciones.

El nuevo proyecto se basa en los dos proyectos anteriores y está comprometido con la promoción del desarrollo coordinado regional de la educación superior.

Fuente: http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/familia/china-esfuerza-crear-universidades-cursos-primera-categoria/24023902