Por: Marcos Uribe Andrade

Concedo de antemano que lo que aquí se expresa no es más que una muestra menor de todos los hechos de fondo sobre el tema que se enuncia, pero insinúa la contundencia del problema político de la educación formal en Chile.

Partamos por algunos hechos de la causa:

- El Estado subsidiario neoliberal, se define esencialmente por dejar en manos de la dinámica autónoma del mercado, la cobertura de las diferentes esferas de necesidades ciudadanas, incluyendo aquellas que podrían entenderse como derechos garantizables.

- Más del 50 % de la población activa de Chile gana menos de $350.000 y su per cápita familiar no es mayor a $150.000.

- Menos de la mitad de la población activa cuenta con un trabajo formal estable y el promedio de ingreso de este sector es de solo $450.000.

- El PIB se distribuye en Chile con un nivel de concentración de un aproximado del 28% en el 1% de la población y se ubica entre los países con mayor desigualdad social y económica del mundo.

- El 55% del PIB se distribuye en solo el 10% de la población.

Hacer que estos y otros aspectos de la realidad social convivan, determinó el ataque a la educación pública desde diferentes frentes, dado que tanto su estructura como su tradición, contribuían más bien a la resistencia contra las políticas de un capitalismo extremo y no facilitaba la instalación de los cimientos neoliberales.

La primera línea de ataque, fue la represión, muerte y persecución sistemática del profesorado, formado en la tradición democrática y se suma a ello la desarticulación de su organización gremial.

La segunda línea, se centró en degradar el sistema de preparación de profesores que abastecerían preferentemente el sistema público y se desincentiva el interés por la pedagogía, pauperizando el marco laboral del ejercicio docente.

El tercer frente, fue la generación de un sistema de exclusión, discriminación y lucro, con una oferta de calidad diversificada, asociada a precio y posibilidad de acceso. Ello instaló mecanismos de competencia de mercado en que los establecimientos públicos quedaron en notable desventaja: se refuerza la opción particular-subvencionada, estimulando la fragmentación socio-cultural y económica de la sociedad en su conjunto.

Cuarta línea de ataque: trasformar la educación pública en la fuente principal de abastecimiento de mano de obra para el sistema productivo, con acento en los niveles intermedios e inferiores de la pirámide laboral: los puestos de poder político y económico más relevantes se reservan a la elite.

Quinto factor: diseñar una jornada escolar completa, pensada como guardería, habilitando un mecanismo asistencialista para la incorporación de los padres al sistema productivo de sobreexplotación laboral. La familia como núcleo de afecto y formación entra en crisis. Se estimula el sobre consumo y endeudamiento.

Sexto: establecer mecanismos de control y castigo, por sobre las políticas de colaboración para el desarrollo de los procesos apuntados a excelencia y niveles de logro. Se presiona la transmisión de un currículo sobreexigido de contenidos, con acento en la competencia y en el instruccionismo y se asocian sistemas de evaluación estandarizantes, focalizados en altos niveles de exigencias sobre contenidos específicos y se debilita el desarrollo de habilidades criticas, comprensivas, analíticas y constructivas.

Séptimo: se crea un sistema de planificación y diseño de políticas de acción educacional, separado de la participación de los actores directos, con la formación de estamentos tecnocráticos, desvinculados de la realidad en que se desenvuelve la práctica educacional. El esfuerzo se focaliza en generar un soporte para un modelo economicista, orientado a la concentración extrema del capital.

Octavo: se estimula un sistema de oferta mercantil intermedio, en que se segrega a la comunidad en torno a una calidad ilusoria, que apunta fundamentalmente hacia un mecanismo de adquisición de estatus, vía segregación por poder de compra.

Noveno: se diseñan leyes y reglamentos laxos, que generan amplias posibilidades de desvíos de fondos asignados a la educación.

Décimo: se crean sistemas de fiscalización del uso debido de recursos, ineficientes y centrados en burocracia, separados de la incidencia sobre la práctica efectiva del evento pedagógico.

Décimo primero: instalación de la competencia por sobre las prácticas solidarias, en todos los niveles: entre estudiantes, entre docentes y entre establecimientos.

Décimo segundo: disociación entre acciones orientadas a adoptar los acuerdos internacionales sobre educación para el siglo XXI y las prácticas técnico-pedagógicas, políticas, jurídicas y operacionales de la educación pública real.

Décimo tercero: inconsistencia en la continuidad de estudios superiores para los segmentos de menores ingresos de la sociedad, que representa más del 50% de la población y falta de planificación en relación con las necesidades reales del mercado. Se facilita la creación de ofertas centradas en lucro institucional y endeudamiento de los estudiantes. Falta de correspondencia entre el estatus teórico de educación superior y el producto real del proceso.

Entre otros factores, estas claras evidencias de la intencionalidad del Estado en la pauperización y reinstrumentalización de la educación pública, son parte de una fórmula que propendió el desarrollo de la educación particular-subvencionada y particular pagada, y en que lo público solo significó atender el “indeseable saldo social” que no presenta condiciones de interés para los capitales que invierten en dicho sector, que desde la lógica del neoliberalismo, es solo un nicho de necesidades que define oportunidades de negocios frente a una demanda, del mismo modo como hace con todo aquello que, en modelos de otra índole ideológica, se garantizan como derechos.

A comienzos del presente siglo ya se generaban indicadores claros de que dicho cóctel estatal para minimizar la cantidad y calidad de la educación pública, avanzaba con efectividad en la estructura de la educación formal en chile.

A esta realidad se vinculaba también la oferta de la educación particular-subvencionada, que en su mayoría no presenta mayores diferencias esenciales de fondo con la educación pública, y en su parte más gruesa sólo habilita un nicho de beneficios económicos para sostenedores estimulados por el lucro y profundiza la híper fragmentación social, que hoy tibiamente se trata de corregir a través de la ley de inclusión educacional, en medio de un nuevo ataque de control estricto del pensamiento neoliberal anidado en los poderes del Estado.

Durante la segunda década de este siglo, en Chile, los estudios técnicos alertaban de que la educación pública quedaría reducida a un 30 % de todo el sistema formal de educación. Al 2017, las estadísticas ya mostraban las siguientes correspondencias:

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES, PERIODO 2017: 38% educación pública.

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA REGULAR JÓVENES, PERIODO 2017 35% Educación pública.

Lo anterior en contraste con el hecho que en 1980, el 72 % de la educación formal de básica y media, era de dominio fiscal, solo el 18,9 % particular-subvencionada y 9,1% particular-pagada.

Es importante tomar en cuenta que lo que hoy se comprende como el universo de la educación particular-subvencionada, corresponde al producto de la descomposición de la educación pública y en este sentido, este sector particular, opera fundamentalmente bajo la misma tutela curricular de la educación pública. Ello -por su parte- evidencia que subyace en el espíritu del Estado una rigurosa visión bipolar de clase, que solo se diluye en la inconciencia y el imaginario del campo popular, que percibe con imperfección el fondo dicitómico de una educación particular pagada, contra un degradé de un mismo y amplio arco social, descompuesto en la manipulación de su división estratégica, a fin de sostener un modelo de profunda desigualdad de oportunidades.

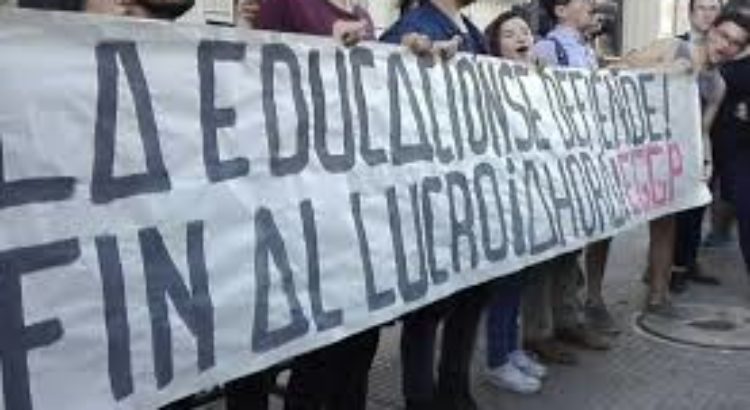

Es de un valor fundamental que la sociedad chilena; que todos los trabajadores, los estudiantes y especialmente todos los profesores, comprendan que la fragmentación socio-económica de la educación, no puede fragmentar la conciencia de clase de los trabajadores de la educación.

Los trabajadores de la educación vinculados al denominado mundo particular-subvencionado se integran hoy progresivamente a la carrera docente. Ello reafirma un fundamento material común para más del 90% de los docentes y hace más clara la necesidad de que este segmento se sume a la lucha activa del sector, en función de recuperar su rol, su estatus, su dignidad y el proceso de educación formal para los fines de nuestra construcción histórica, así como para frenar la inédita desintegración social, que nos conduce a indicadores psicosociales patológicos, que nos destacan, de manera lamentable, en el concierto mundial: hablamos del presente y del futuro de nuestros hijos y toda nuestra descendencia.

NO HAY QUE PERDER DE VISTA QUE alrededor de un 75% del profesorado, en su mayoría aquel que vive condiciones de mayor indefensión, bajo el régimen de contrata en el sector municipalizado, y bajo el código del trabajo, en el sector particular- subvencionado, aún no se suma activamente a esta cruzada por la educación para todos los chilenos. Esta es la misma naturaleza de fuerza laboral que la que hoy se levanta, pero su circunstancia, su conciencia y sus herramientas de organización precarias, aún le mantiene desmovilizada.

Tal vez una de las mayores ganancias que puede arrojar este paro nacional, para la justa causa de la docencia y la educación en Chile, y que sólo depende de los propios trabajadores en conflicto, tiene que ver, principalmente, con la condición de toma de conciencia del mismo magisterio nacional y la decisión de fortalecer con real decisión sus herramientas principales de lucha: su unidad y su organización gremial.

Fuente del documento: https://www.elciudadano.com/educacion/educacion-chile/06/21/

Users Today : 12

Users Today : 12 Total Users : 35460673

Total Users : 35460673 Views Today : 34

Views Today : 34 Total views : 3419779

Total views : 3419779