Lima –Perú/ 07de marzo 2016/ Fuente: Inversión en la Infancia

Entrevista de Carlos Noriega

Psicólogo social y doctor en educación, investigador principal y director general del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Ricardo Cuenca analiza las políticas públicas para la primera infancia, sus resultados y sus principales problemas. También comenta sobre la presencia de los temas de primera infancia en los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia y se refiere a los principales retos que tendrá el próximo gobierno.

¿Cuál es su balance de las políticas para la primera infancia durante el actual gobierno, en temas como reducción de la desnutrición y anemia infantil, educación inicial?

A pesar que los indicadores no son los mejores, que todavía, por ejemplo, seguimos teniendo desnutrición infantil y problemas en la infancia asociados a la pobreza, el tema de la primera infancia se ha puesto más en la agenda del país y eso es importante. Se han tomado algunas decisiones, que probablemente no van a solucionar de inmediato el problema, porque el descuido de la primera infancia en la política pública es un tema muy antiguo y no hay soluciones inmediatas. Creo que el tener el tema de la primera infancia más presente en la agenda, el haber discutido los temas relacionados a su desarrollo con mayor amplitud, es un avance positivo.

¿Este avance en poner en la agenda los temas de la primera infancia es producto de la voluntad política del gobierno o ha sido consecuencia de las acciones de la sociedad civil?

Creo que la primera infancia se ha puesto en la agenda pública de los dos lados, con una prioridad de la sociedad civil, que felizmente ha estado en este asunto muy atenta. Por otro lado, sospecho que este gobierno en particular ha tenido una sensibilidad un poco mayor con el tema de primera infancia que los anteriores gobiernos, no solo con la instalación de Cuna Más o Qali Warma, como programas propios del MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social), sino que también han habido iniciativas que no han logrado desarrollarse del todo pero que dan una señal de que el gobierno quiso hacer algo, como, por ejemplo, esta iniciativa multisectorial de Aprender Saludable, que intentó reunir salud y educación para tratar de asociar nutrición, salud y aprendizaje, que ha funcionado parcialmente pero que muestra una intencionalidad por parte del Estado.

Dice que este gobierno ha tenido una mayor voluntad para poner en la agenda los temas de la primera infancia, pero ¿cuáles son los resultados concretos de las políticas dirigidas a los niños durante este gobierno, que ha tenido, al menos en sus primeros cuatro años, importantes recursos económicos?

Efectivamente, hubo importantes recursos económicos los primeros años de este gobierno, casi los mismos recursos que hubo en el gobierno anterior, sin embargo en este gobierno ha habido una orientación de política pública dirigida a la primera infancia mayor que en el gobierno anterior. Los resultados en las políticas para la primera infancia todavía son un reto enorme, y el próximo gobierno tiene que atender temas de desnutrición infantil, de vacunación, de escolaridad. Todavía tenemos indicadores bajísimos, pero a pesar de eso sí ha habido un avance, aunque mínimo pero ha habido un avance. Hubiésemos querido que en el tema de desnutrición infantil se hubiera avanzado muchísimos más de lo que se ha avanzado, eso es algo pendiente. Entonces, el balance, digamos, no es que sea totalmente positivo, pero tampoco es totalmente negativo.

En el caso de la anemia infantil, que en este gobierno ha aumentado, el balance es negativo. ¿Por qué se ha dado este retroceso en este tema específico?

Ha habido un problema de gestión, eso es lo primero, y lo segundo es que se ha cometido el error que se comete siempre: sectorializar las políticas. El combate a la anemia y la desnutrición va a funcionar si hay un trabajo intersectorial. Si asumimos que la nutrición es solamente problema de un sector o de un programa en particular, entonces no va a funcionar. Lo que hemos aprendido en la investigación es que el tema de la desnutrición y la anemia es un tema multifactorial.

En el caso de la educación inicial, si bien se ha avanzado en su cobertura, que ahora es 81 por ciento, se mantienen serios problemas y grandes brechas en la calidad de la educación inicial que reciben los niños. ¿Cómo ve este tema?

En el tema de la educación inicial es muy difícil hablar directamente de calidad, de indicadores en ese sentido, porque no hay ninguna medición sobre el tema. Lo que sí podemos decir es que todavía hay una brecha de algunos de los insumos para los servicios de la calidad de la educación inicial, como, por ejemplo, en infraestructura, material educativo, la falta de una estructura curricular más acorde a las pertenencias de grupos infantiles, hay una tendencia a lo urbano y todavía no hay una política diferencial entre lo rural y urbano en los temas educativos; además de este paquete de insumos, tenemos el déficit de profesores. Lo que tenemos ahora es una cosecha de una siembra de 20, 25 años, en los que la formación de docentes de educación inicial estuvo absolutamente marginalizada del imaginario de ser profesor…

¿No ha habido una formación del maestro pensada para la educación inicial?

No, no la ha habido. Eso ha sido producto del énfasis de atender la educación primaria. La urgencia que había de atender la educación primaria hizo que en los años ‘90 se tomen decisiones de poner todos los recursos y todos los esfuerzos en trabajar por la educación primaria, y hubo descuido con la educación inicial, lo mismo pasó con la educación secundaria, y ahora estamos viendo las consecuencias de eso.

¿Ese descuido de la educación inicial en los años ‘90 se ha superado?

No se ha superado, pero por lo menos en el tema de la formación de docentes se ha dado un pequeño paso. La ley de reforma magisterial aprobada en el 2012 ha ordenado un poco la idea del magisterio, ha tratado de marcar la pauta de por dónde debería ir la formación. Se ha hecho claro y evidente que tenemos un déficit de profesores de formación inicial. Lo que ha faltado es implementar medidas que estimulen que la formación de profesores para la educación inicial sea una prioridad y para eso se necesita incentivos, porque si ya la docencia en general está perdiendo profesionales porque hay menos gente que está estudiando educación, de todos los niveles -inicial, primaria y secundaria- probablemente para educación inicial habrá un porcentaje menor que quiera estudiar para ser maestro. Entonces, si no se hace un programa de estímulo directo para captar maestros para educación inicial, probablemente vamos a seguir arrastrando esta brecha y esta insuficiencia de profesores para inicial que tenemos ahora (según datos oficiales hacen falta 27 mil maestros debidamente preparados para enseñar en educación inicial). La buena noticia, para ponernos algo optimistas, es que en esta idea de que se ha puesto a la infancia en la agenda pública de discusión, probablemente vamos a tener mejores posibilidades de exigir, porque el tema de la infancia ya es más público, que este problema en la educación inicial sea atendido por el próximo gobierno.

¿Cuáles son los principales problemas que han impedido tener mejores resultados en las políticas para la primera infancia?

El principal problema es la falta de articulación. La articulación supone tener un trabajo intersectorial, pero un trabajo intersectorial en el Perú es un trabajo casi imposible de hacer si no se modifican algunas cosas, como, por ejemplo, la arquitectura institucional. Si yo quiero hacer, por ejemplo en esta iniciativa de Aprender Saludable que mencionaba anteriormente, un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Inclusión Social, la sola manera como están estructurados formalmente cada uno de estos sectores va hacer muy difícil los niveles de coordinación, y será más difícil cuando más se acerque a la población, es decir, probablemente al nivel de reuniones ministeriales va a ser más fácil que se puedan juntar los tres ministros del sector a conversar, pero a medida que esto baja a otros niveles van a empezar los problemas porque hay una cultura sectorial totalmente distinta, una arquitectura institucional totalmente distinta, y porque en el Estado quien tiene los recursos es quien manda. Atender a la primera infancia sin articulación intersectorial no va a funcionar.

Vayamos a las propuestas de los candidatos a la presidencia sobre las políticas para la primera infancia. ¿Cómo ve la presencia de este tema en los planes de gobierno?

La consecuencia de haber puesto el tema de la infancia en la agenda pública de discusión ha generado que los temas de infancia estén mucho más presentes en los planes de gobierno de los candidatos de lo que han estado en elecciones anteriores. La educación, por ejemplo, ha ganado un espacio, está presente en todos los debates que se organizan, ahora es impensable que un candidato no hable de educación. En ese camino está el tema de la primera infancia, lo que pasa es que es más complicado porque es un tema intersectorial.

¿Y cómo es abordado el tema de la primera infancia en los planes de gobierno?

Un sesgo particular que tienen, en general, los planes de gobierno, probablemente por el descrédito de la política, es que están tecnocratizados, y entonces lo que tenemos son planes de gobiernos muy cercanos a planes estratégicos, cosa que es muy saludable para muchos, pero también tiene su contrapeso preocupante porque les falta la visión política que finalmente siempre es lo que está detrás de las políticas públicas. Eso ocurre en casi todos los casos, salvo en Alianza Popular, Acción Popular y el Frente Amplio, donde hay una vieja tradición de partidos políticos y en sus planes de gobierno hay una visión política de las cosas. En los otros casos, se trata de documentos sin visión política y muy cercanos a la tecnocracia.

¿Esta visión tecnocrática en la mayor parte de los planes de gobierno es un error que afectará las políticas públicas por su falta de visión política?

Es positivo que se trabajen los asuntos en forma más técnica en los planes de gobierno, pero eso no significa que no tengan visión política. En lugar de complementar la visión política con una visión técnica, se está abandonando la visión política para trasladarse a una visión solamente técnica. Eso está mal.

¿Cuál es el riesgo de teconcratizar aún más las políticas públicas para la primera infancia?

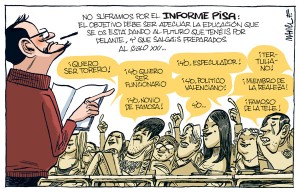

El riesgo de tecnocratizar a altos niveles las políticas públicas es que terminan siendo mucho más cargadas a la entrega del servicio que al propio contenido de estas políticas. Eso pasó en los años ‘90 con las reformas liberales de la educación, que se centraron tanto en la entrega del servicio que el contenido empezó a perder peso. Ese es el primer riesgo de tecnocratizar sin visión política. Un segundo tema tiene que ver con que nos han dicho que una política pública debe ser una decisión totalmente racional, basada en evidencias, pero eso es solo una manera de ver las cosas. A veces se olvida que una política pública no es un plan estratégico, una política pública es una decisión política sobre un asunto de interés público. Por ejemplo, yo puedo, como está sucediendo ahora en educación, optar por poner todos los esfuerzos en aquellos estudiantes que sé que van a mejorar más rápido antes que en aquellos que están más atrás con la idea que los primeros son una locomotora que jalan a los que están más atrasados y que eso me va a dar mayor predictibilidad de mejorar los resultados en las pruebas de evaluación del Ministerio de Educación o en las pruebas PISA. Hacer eso, o atender también a los que no están tan bien y, por lo tanto, tener menos predictibilidad de mejorar los promedios de rendimiento pero dar también atención a los que no están tan bien y no dejarlos atrás, es una decisión política. Si esa visión política no está clara en los planes de gobierno, no sabemos qué va a hacer el próximo gobierno, porque todos dicen que quieren mejorar la educación.

En lo que se refiere a la primera infancia, en los planes de gobierno hay pocas metas, por ejemplo en reducción de la desnutrición o la anemia infantil, y en los que tienen metas no se dice cómo hacerlo. ¿Esa es la norma en los planes de gobierno?

Hay pocas metas, es cierto, pero también hay insuficiencia de visiones políticas para lograr esas metas. Además, a eso se suma, es verdad, que en muchos casos ni siquiera hay el cómo hacerlo. Y en el detalle es donde se esconde el diablo…

Terminan siendo, entonces, metas puramente declarativas?

Sí, de alguna manera así es, salvo que quien gane una vez en el gobierno diga cómo va a conseguir esas metas. En estas elecciones muy pocos candidatos están hablando de planes de gobierno, de programas, se habla solamente sobre imágenes, proyecciones de personas, y eso es grave. Eso es el resultado de la crisis de institucionalidad de los partidos políticos. Y la mayoría, salvo algunas excepciones, como Verónika Mendoza o Alfredo Barnechea, y en menor medida Julio Guzmán, proponen más o menos lo mismo, por eso no hay un debate programático.

¿Cuáles son los principales retos respecto a la primera infancia que tiene el próximo gobierno?

Acortar las brechas de desigualdad, ese es el reto central. Este país no puede seguir avanzando, no puede seguir creciendo, sin atender las brechas de desigualdad.

Reducir las brechas de desigualdad fue la principal bandera política de este gobierno. ¿Se ha avanzado en eso?

Se ha avanzado en cerrar algunas brechas. Las brechas de infraestructura física, como acceso a agua sana, electricidad, se han reducido enormemente…

¿Y en el caso de las brechas económicas y sociales?

En el tema de desigualdad económica hay una discusión de cómo se mide el asunto. Pero es cierto que se ha reducido la pobreza. Hay un problema con las brechas de desigualdades más complejas. En una misma región hay desigualdades inaceptables, por ejemplo la ciudad de Arequipa tiene indicadores sociales que están entre los mejores del país, pero las provincias altas de la región Arequipa tienen indicadores sociales que están entre los peores del país. Las desigualdades territoriales son fuertes. Hay desigualdades entre grupos semejantes. No todos los jóvenes que van a la universidad se insertan de la misma manera en el mercado laboral porque la idea de que la meritocracia es lo que ordena todo no termina siendo correcta. Las desigualdades se complejizan cada vez más y si no las atendemos se van a extender más, por eso la prioridad es atender esas desigualdades.

¿Cuáles son las políticas fundamentales que debería poner en marcha el próximo gobierno para cerrar las brechas de desigualdad?

Si hablamos de primera infancia, lo primero que deberíamos hacer es pensar en alguna estrategia efectiva desde el Estado para diseñar las políticas para la primera infancia en forma intersectorial. Lo segundo es ser muy claro en la distribución del Presupuesto. Si se quiere atender las brechas de desigualdad se tiene que tener un Presupuesto diferenciado, orientado a ese objetivo de cerrar las brechas de desigualdad.

Fuente de la entrevista :

http://inversionenlainfancia.net/blog/entrada/entrevista/290

Fuente de la foto:

http://www.educaccionperu.org/wp-content/uploads/2016/03/cuenca.jpg

Procesado por:

Hans Mejía Guerrero

Según un estudio presentado hoy por el ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, el 85% de los estudiantes y el 76% de los padres de familia consideran muy favorable el modelo educativo de la Jornada Escolar Completa (JEC), implementada por el Ministerio de Educación desde el año 2015 en mil instituciones escolares.

Según un estudio presentado hoy por el ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, el 85% de los estudiantes y el 76% de los padres de familia consideran muy favorable el modelo educativo de la Jornada Escolar Completa (JEC), implementada por el Ministerio de Educación desde el año 2015 en mil instituciones escolares.

Users Today : 150

Users Today : 150 Total Users : 35415610

Total Users : 35415610 Views Today : 287

Views Today : 287 Total views : 3348756

Total views : 3348756