Por: Bernardo Ancidey

El término acuñado por la filósofa italiana Gloria Origgi (1) significa la preferencia por los intercambios de baja calidad o mediocres. El prefijo griego “kako” significa excremento y la palabra se puede traducir en algo así como la «economía de lo malo», es decir la aparentemente extraña preferencia por cometidos de baja calidad. En una transacción kakonómica, ambas partes acuerdan implícitamente rebajar los estándares de calidad, la parte que entrega el producto o servicio no se esfuerza por hacerlo bien y quien lo recibe o revisa, acepta lo entregado descuidando sus propias obligaciones e intereses. El beneficio final es menos stress para las partes.

El concepto describe la complicidad aparente entre algunas autoridades universitarias y quienes deben ejercer una vigilancia continuada sobre la educación superior pública venezolana. Las primeras no se preocupan por realizar una planificación de los cupos con un mínimo de sentido común, y las segundas tampoco revisan con el cuidado debido, la información que consignan las primeras. Ambas partes incumplen sus obligaciones y todos se relajan. Excepto que la educación universitaria paso a paso se convierte en una estafa al país de gigantescas proporciones.

En un artículo anterior (2) se mostró como cada año sobran plazas en las universidades públicas venezolanas, mientras que miles de aspirantes se quedan esperando por un nuevo proceso o deben prepararse para costear sus estudios en el sector privado. El desperdicio de cupos se adjudicó a dos factores principales: en un caso, corresponden a la oferta de opciones de estudio que los aspirantes no desean y en el otro, a que son fruto de una deficiente planificación que creó mucho más plazas que las requeridas. A continuación, se analizan con mayor detalle estos dos factores bajo la perspectiva metodológica del Análisis Exploratorio de Datos ( (3) y (4)) aplicado al resultado del proceso de asignación de cupos del 04/07/2016. En dicho proceso 60 instituciones ofertaron 311 mil 954 cupos en 1 mil 638 disciplinas en todo el país (5).

Los factores explicativos

- La percepción social acerca de las carreras universitarias

En Venezuela las personas concentran sus preferencias de estudio en unas pocas disciplinas denominadas a veces como “tradicionales”, aunque es más adecuado, denominarlas “atractivas”. Entre ellas destacan: Medicina, Administración, Derecho, Comunicación Social, Sistemas e Informática, Psicología, Odontología, Ingeniería Civil, Contaduría, y hasta hace poco Educación Integral (en (6) se mostró la pérdida de atractividad de esta carrera) y Preescolar, entre otras. En contrapartida, más del 80% de la oferta de las disciplinas ofrecidas, entre las cuales se encuentran muchas consideradas prioritarias, pasan desapercibidas. Ellas son las poco atractivas o “neutras”, tales como: agroalimentarias, ciencias básicas, la mayor parte de las menciones de Educación, las humanísticas derivadas de filosofía y las técnicas cortas.

La asimetría en las preferencias conduce a que en cada proceso anual de asignación de plazas, siempre falten cupos en las favoritas, mientras que sobran en las neutras. No es raro, aunque si alarmante, detectar en el listado de Índice, Cupos y Demanda 2016 (5) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), que carreras y Programas de Formación de Grado (PFG), como el de Gestión Social para el Desarrollo Local de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), no tengan ningún demandante. Así, 1 mil 620 cupos en sus cinco (5) sedes quedaron vacantes. Tampoco sorprende que Educación Intercultural Bilingüe del Instituto Pedagógico Rural de Mácaro (UPEL IPRM) en Turmero, ofrezca 426 cupos y la demanda total, es decir la suma de todas las personas que eligieron esta carrera sin importar el orden de preferencia en que lo hicieron, sea de apenas 169 personas.

Situaciones similares, aunque menos extremas, se encuentran en el listado de la OPSU (5) en carreras como Educación Mención Química, en las Universidades de Oriente (UDO) y Zulia (LUZ), en las cuales los cupos disponibles en sus campus principales de Cumaná y Maracaibo, son de 50 y 194 cupos respectivamente, pero la demanda en primera opción son de apenas 1 y 9 aspirantes y la demanda total llegan a 32 y 125 personas.

Estas situaciones pueden ser fácilmente explicadas, se trata de carreras “neutras” con poco o ningún atractivo, de modo que pocas personas las consideran como opción de estudio y futuro ocupacional. En todo caso, se impone desarrollar políticas públicas para promoverlas como alternativas atractivas para los jóvenes. Ahora bien, aunque en estos casos tenemos un obvio problema de planificación éste tiene raíces sociales difíciles de revertir. No obstante, los casos siguientes que caen dentro del segundo factor exigen una explicación y corrección inmediata por parte de las autoridades universitarias.

- Planificación deficiente o inexistente.

Al ordenar los datos de la primera corrida del proceso de asignación de cupos del 04/07/2016 (5), de acuerdo a la demanda total y en primera opción, se obtienen situaciones que podrían adjudicarse a una falta total y absoluta de racionalidad por parte de las autoridades universitarias responsables de planificar el cupo universitario:

- El “Top Ten” de la planificación equívoca lo encabeza la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), la cual en su núcleo de Barinas ofertó 6 mil 5 cupos para Medicina Integral Comunitaria (una disciplina atractiva), pero la demanda en primera opción fue de 1 mil 82 aspirantes y la demanda total llegó a 2 mil 947 personas. Es decir, que en el mejor de los casos, suponiendo que ingresaran todos aquellos que seleccionaron esa disciplina en cualquier orden de preferencia, el exceso sería de 3 mil 58 plazas. Esta cifra equivale a la matrícula total de una institución universitaria de medianas proporciones.

- Sigue la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) en San Juan de Los Morros, con 2 mil 651 cupos en Educación Integral para una demanda en primera opción de solo 33 aspirantes y una demanda total de apenas 197 personas. El exceso, otra vez en el mejor de los casos, alcanzó los 2 mil 454 cupos que se quedaran congelados. Proporcionalmente, esta situación es peor que la anterior, porque aquel tiene una demanda total de un 49% del total de cupos ofrecidos, mientras que en este caso, representa apenas el 7% de las plazas utilizables.

- El tercer y cuarto lugar lo ocupa el Instituto Pedagógico Rural del Mácaro (UPEL IPRM), con las carreras de Educación en las especialidades Rural y Preescolar, con plazas para 1 mil 326 y 1 mil 451 estudiantes respectivamente, con una demanda en primera opción de 32 y 106 aspirantes y una demanda total de 219 y 414 personas. Es de notar que antes se comentó el caso de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe en esta misma institución. Y si se mira la otra carrera que se imparte allí, Educación Especialidad Educación Integral, el resultado tampoco es alentador: 968 cupos para una demanda en primera opción de 123 aspirantes y una total de 456 personas. En síntesis, esta institución ofreció un total de 4 mil 171 cupos pero solo 1 mil 258 aspirantes se interesaron por seleccionarlos.

- El quinto lugar nuevamente lo ocupa la UNESR, núcleo San Juan de los Morros, en la carrera Administración Mención Informática, con 984 plazas, para una demanda en primera opción de solo 16 personas y una demanda total de 151 aspirantes. En este núcleo también está la carrera que ocupa el noveno lugar del “Top Ten”: Administración Mención Recursos Humanos, con 983 plazas, para 49 demandantes en primera opción y 352 personas como demanda total.

- De sexto lugar, otra vez la UNESR pero en el núcleo Zaraza, con la carrera Educación Mención Agropecuaria (no atractiva), con 850 plazas para 29 demandantes en primera opción y una demanda total de 197 personas.

- Sigue en el octavo y noveno lugar la UBV en su sedes de Maracaibo y Punto Fijo, con el Programa de Formación de Grado de Gestión Ambiental, con 800 cupos, 27 demandantes en primera opción y una demanda total de 148 personas en Maracaibo; mientras que en Punto Fijo se ofrecieron 800 cupos, hubo 29 demandantes en primera opción y una demanda total de 166 personas.

Otras formas de desperdiciar cupos

- Sobrecapacidades planeadas

Existen otras instituciones con severas dificultades de planificación y no aparecen en el “Top Ten” por la menor magnitud de los cupos ofertados, sin embargo emergen cuando se agrupan los datos según los valores más pequeños de demanda por primera opción y demanda total para cada institución, extensión o núcleo. En ese caso, sobresale la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), con extensiones que incluyen carreras y PNF atractivos y sin embargo, faltan las personas que las soliciten, tal como se devela en la Tabla 1:

Tabla 1. Extensiones de la UNEFM con demandas totales inferiores a 10 personas en el año 2016.

| Extensión | Carrera/PNF | Cupos | Demanda 1era opción | Demanda Total | Cupos sobrantes totales |

| Falcón Municipio Dabajuro | Ingeniería Mecánica | 120 | 1 | 1 | 119 |

| Falcón Municipio Dabajuro | Desarrollo Empresarial | 120 | 2 | 8 | 112 |

| Falcón Municipio Dabajuro | PNF en Enfermería Integral | 60 | 3 | 6 | 54 |

| Falcón Municipio Federación | PNF en Enfermería Integral Comunitaria | 100 | 1 | 6 | 94 |

| Falcón Municipio Federación | Ingeniería Industrial | 60 | 2 | 5 | 55 |

| Falcón Municipio Tocópero | PNF en Enfermería Integral Comunitaria | 210 | 0 | 0 | 210 |

| Falcón Municipio Tocópero | Ingeniería Civil | 160 | 0 | 0 | 160 |

| Falcón Municipio Tocópero | Ingeniería Industrial | 160 | 1 | 1 | 159 |

| Falcón Municipio Tocópero | Ingeniería Mecánica | 160 | 0 | 3 | 157 |

| Falcón Municipio Tocópero | Medicina Veterinaria | 160 | 1 | 6 | 154 |

| Falcón Municipio Tocópero | Desarrollo Empresarial | 140 | 0 | 0 | 140 |

| Falcón Municipio Tocópero | Educación Lenguas Extranjeras Mención Inglés | 120 | 0 | 0 | 120 |

| Falcón Municipio Tocópero | Educación Mención Agropecuaria | 60 | 0 | 0 | 60 |

| Yaracuy Municipio Manuel Monge | Educación Física, Recreación y Entrenamiento Deportivo | 80 | 1 | 1 | 79 |

| Yaracuy Municipio Veroes | Educación Mención Música | 40 | 0 | 3 | 37 |

| Falcón-Municipio Colina | Desarrollo Empresarial | 80 | 0 | 0 | 80 |

| Falcón-Municipio Petit | Ingeniería Agronómica | 60 | 0 | 0 | 60 |

| Falcón-Municipio Petit | PNF en Enfermería Integral Comunitaria | 40 | 0 | 0 | 40 |

| Falcón-Municipio San Francisco | Educación Física, Recreación y Entrenamiento Deportivo | 60 | 0 | 1 | 59 |

| Falcón-Municipio Zamora | Ingeniería Agronómica | 60 | 0 | 0 | 60 |

| Totales | 2.050 | 12 | 41 | 2.009 | |

Al ver esas cifras surge la pregunta si no hubiese sido más sencillo trasladar 41 personas a Coro u otra localidad donde ya se ofrezcan esas carreras, en vez de abrir 20 carreras y 9 extensiones. Esto no es masificación, es desperdicio. La Misión Sucre, con sus ofertas municipalizadas flexibles, hubiese sido otra opción más adecuada para ofrecer estudios universitarios en sitios rurales de escasa población, como parece ser el caso de la ubicación de las extensiones de la UNEFM.

Crear o abrir una oferta de estudios, implica un análisis serio de la demografía, economía, servicios presentes, necesidades de la población, planes y proyectos para la zona, así como una evaluación de alternativas. La improvisación, el empirismo y el voluntarismo, solo conducen a malbaratar recursos o dejar comunidades insatisfechas.

- Sobrecapacidades derivadas

Además de los anteriores casos extremos, existen otros moderados en los cuales se observa una diferencia significativa entre la cantidad de cupos disponibles y la demanda en primera opción, además, la demanda total supera la oferta. Esta situación es más acusada en el caso de las universidades más demandadas, como el caso del PNF en Educación para las Artes en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) en Nueva Esparta, con 65 cupos, 4 demandantes en primera opción y 90 aspirantes como demanda total. La carrera no es atractiva, pero permite ingresar a UNEARTE si se la marcó entre las opciones menos preferidas. Luego de ingresado, el nuevo estudiante buscará el cambio hacia su carrera preferida, probablemente Artes Audiovisuales en la misma institución, la cual apenas ofrece 20 cupos y la piden en primera opción 77 personas, y 248 personas como demanda total.

Disciplinas con el perfil antes descrito para el PNF de Educación para las Artes, reflejarán una alta deserción y por tanto una baja tasa de asignación efectiva (% asignados/inscritos). Los asignados no se inscribirán, otros se inscribirán pero se cambiarán o desertarán al poco tiempo de ingresar, sin embargo la carrera seguirá mostrando un alto índice académico de entrada. Este tipo de índices no reflejan la realidad porque presentan carreras neutras como atractivas. La práctica de usar estas carreras como “trampolín” para ir a la carrera favorita luego de ingresar a la universidad, es bastante común en instituciones que sirven a grandes poblaciones y ofertan un menú variado entre carreras atractivas y neutras. Todo lo cual genera una fuerte presión derivada de la competencia por los cupos de las atractivas.

La situación descrita antes, es un efecto indeseado del Modelo de Asignación Multivariable y tiene una fácil solución: permitir el ingreso libre en las carreras neutras, impidiendo el cambio por un período de tiempo, y aplicar mecanismos de selección solo para carreras con numero clausus, donde la demanda supere a la oferta. De esta manera irán a las carreras neutras solo los aspirantes que en verdad deseen cursarlas. La depuración de la matrícula estudiantil y la sinceración de las estadísticas serían automáticas.

La imagen global del problema

Esta imagen se obtiene al inspeccionar cómo se distribuyen los 46 mil 86 cupos que sobrarán irremediablemente en 2016 (2), discriminados por instituciones y carreras/PNF/PFG. Con estos datos se determinan quienes son los que contribuyen en mayor medida al problema y por tanto los que ameritan una acción sin demora. En palabras gerenciales se trata de obtener el diagrama de Pareto que discrimine los pocos vitales de los muchos triviales.

- Por Universidad

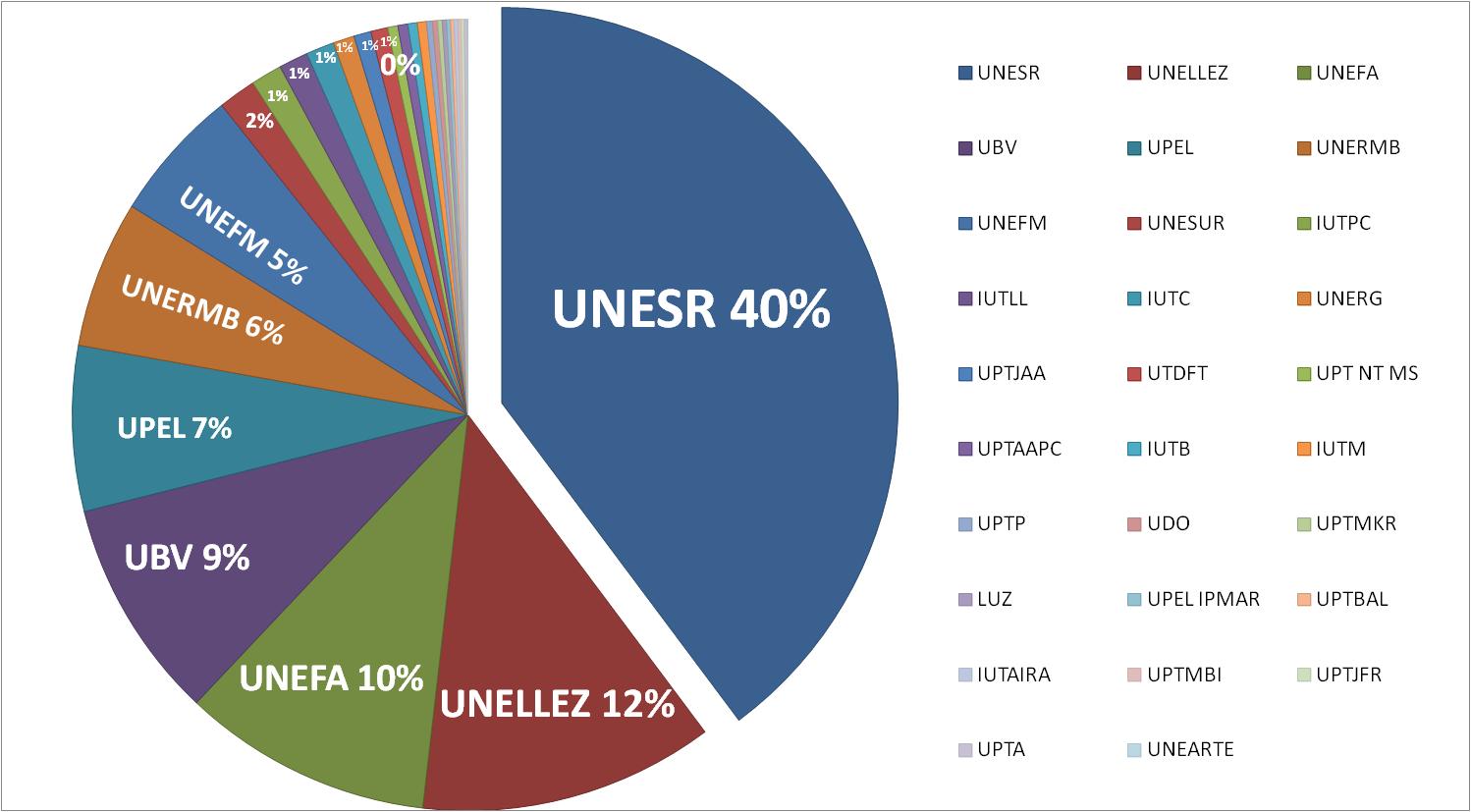

El cálculo por universidad es inmediato. Son 29 instituciones que planificaron cupos en exceso para ciertas disciplinas superando la demanda total. El Gráfico No. 1 muestra el diagrama de torta con las más relevantes:

Gráfico 1. Universidades con mayores cantidades de cupos sobrantes en el año 2016. Elaboración propia.

Obsérvese que las siete primeras universidades, 24% de las 29 con cupos sobrantes, contribuyen con el 89% del total de estos últimos. La UNESR es el caso más delicado, porque además de representar el 40% de los cupos sobrantes, 18 mil 334 cupos, es la segunda institución que más plazas ofreció este año: 47 mil 242 cupos de un total nacional de 311 mil 954 plazas.

La cifra de cupos ofertados por la UNESR solo fue superada por la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA) con 59 mil 661 plazas abiertas. La evidencia concuerda con el comportamiento tan irregular de la demanda de la UNESR a lo largo de un período de quince años, entre 1999 y 2013, detectado en un trabajo anterior (7), en el cual se observaron variaciones cercanas a los 20 mil aspirantes. La situación amerita profundizar la investigación porque las ofertas de la UNESR son mayoritariamente carreras atractivas las cuales, en principio, deberían recibir una gran demanda.

- Por disciplinas

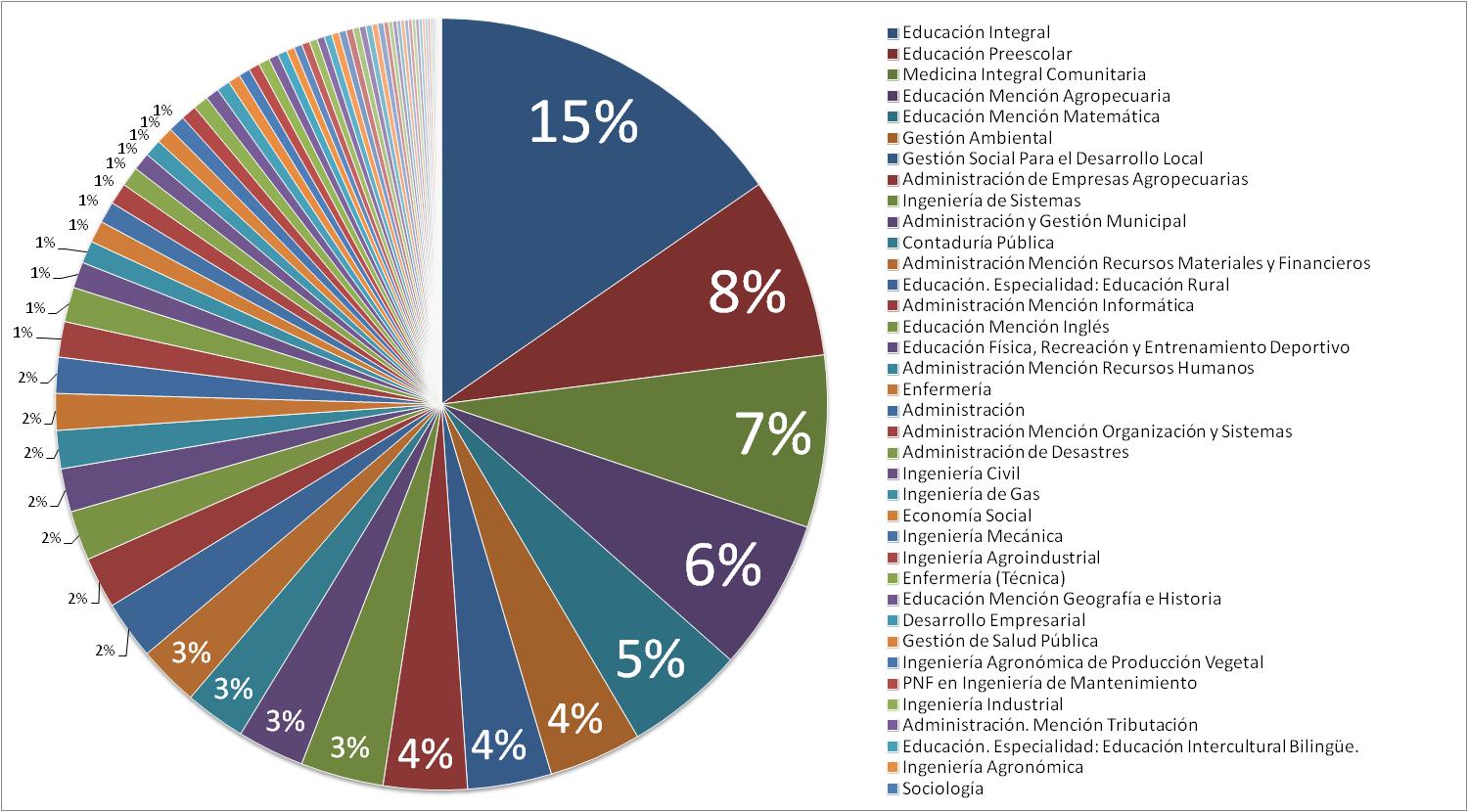

La segunda imagen global la proporciona el análisis desde la perspectiva de las opciones de estudio con más cupos sobrantes. Para realizar el gráfico se consideraron como iguales carreras/PNF/PFG con denominaciones distintas pero que entregan títulos homologables, resultando un total de 78 disciplinas con plazas disponibles vacías. El Gráfico No. 2 presenta en un diagrama de torta los resultados:

Gráfico 2. Disciplinas con más cupos en el año 2016. Elaboración propia.

Al igual que en el caso de las universidades, la mayor contribución deriva de las primeras 21 disciplinas, las cuales aunque representan el 27% del total de carreras con cupos sobrantes, acumulan el 80% de las plazas sobrantes. La mayoría, como es de esperar, correspondió a carreras neutras como Educación, con menciones en Educación Integral, Preescolar, Agropecuaria, Matemática, Rural, Inglés y Educación Física, Recreación y Entrenamiento Deportivo; y Geografía e Historia. También aparecen Gestión Ambiental y Gestión Social Para el Desarrollo Local de la UBV y las relacionadas con el área agroalimentaria, como Administración de Empresas Agropecuarias, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Agronómica de Producción Vegetal.

La sorpresa fue encontrar varias atractivas como Medicina Integral Comunitaria, Administración, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingenierías Civil, Gas y Mecánica; y Enfermería. Esta situación es indicativa de una planificación descuidada. Lo usual es que falten cupos para las opciones atractivas, a menos que la planificación de la oferta haya sido muy sobreestimada, como en efecto parece haber ocurrido.

Conclusiones y recomendaciones

Urge que las autoridades tomen medidas inmediatas para racionalizar el uso de los recursos destinados a la educación universitaria. Especial atención deben dedicar los cuerpos directivos de las siguientes instituciones: UNELLEZ, UBV, UPEL (Mácaro), UNESR, UNEFM, UNEFA, UNERMB, UDO, UTDFT (Tucupita), UPTAAPC (Mantecal), UPTJAA (Pariaguán), UPTJFR (Barinas), UNESUR (Santa Bárbara), IUTB (Bolívar), UNERG (Mapire), IUTLL (Altagracia de Orituco). Igualmente es necesario inspeccionar casos como los de UC en Educación o el del IUTM en Contaduría Pública, en los cuales se presenta una escasa demanda en primera opción para carreras atractivas.

El hecho que la mayoría de las instituciones identificadas son afectas a la actual gestión de gobierno, no es motivo para pensar que las otras salgan mejor libradas:

- En primer lugar, las primeras son 46 instituciones que aportan el 80% de la oferta mientras las segundas son 14 y aportan el 20% restante de cupos. El crecimiento matricular y de nuevas ofertas de estudio de las primeras ha sido explosivo en los últimos años y todo esto genera dificultades en la planificación.

- En segundo lugar, también las segundas presentan problemas de planificación que se ocultan durante el proceso de asignación. La mayoría se encuentra en zonas densamente pobladas y desde hace años, como lo muestra Ramírez para la ULA y la UCV ((8) y (9)), disminuyen su oferta de cupos o la restringen, aún en momentos de crecimiento presupuestario y del personal. De esa manera siempre la demanda será superior a la oferta, incluso en carreras neutras que, como se analizó antes, se utilizan como trampolín hacia carreras atractivas.

- En tercer lugar, los problemas de asignación efectiva, deserción y alargamiento de los estudios, liquidan los beneficios de una mayor asignación relativa de cupos.

- En cuarto lugar, la oferta de algunas instituciones fue tan exigua, de menos de 10 plazas, como en los núcleos Cagua y Barquisimeto de la UCV, que dificulta el análisis.

En todo caso un estudio detallado de la situación descrita antes, amerita un nuevo artículo apoyado con las estadísticas respectivas.

Finalmente, luego de revisar el conjunto de evidencias presentadas, seguramente las autoridades universitarias presentarán sus argumentos y ojalá que lo hagan, en aras de un sano debate. Y puede que en algunos casos existan razones con capacidad suficiente para dar cuenta de estos resultados, como por ejemplo: carreras/ PFG/PNF nuevos que todavía son desconocidos por los aspirantes, errores materiales en la transcripción de los datos, decisiones motivadas por fines inmediatos electorales, maquillajes para compensar presupuestos deficitarios, entre otras.

Sin embargo, la duda persistirá más allá de la consideración de casos individuales, porque como se señaló en un artículo anterior (2), los cupos sobrantes tienden a incrementarse proporcionalmente a medida que aumenta la capacidad del sistema. La masificación es buena si se la proyecta con racionalidad y calidad. La constancia del 15% de cupos ofertados que se quedan fríos en los últimos años es, lamentablemente, una evidencia de que la kakonomía en la planificación de los cupos es una práctica consuetudinaria e irracional en el sistema universitario venezolano.

Bibliografía

- Origgi, G. Edge.org. Kakonomics. [En línea] 2011. [Citado el: 26 de Agosto de 2016.] https://www.edge.org/response-detail/10993.

- Ancidey, B. Otras Voces en Educación. En Venezuela sobran 46.086 cupos en universidades públicas. [En línea] 27 de Agosto de 2016. [Citado el: 27 de Agosto de 2016.] http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/150084.

- Tukey, J. W. Exploratory Data Analysis. Reading, Massachusetts, EEEUU : Addison-Wesley., 1977.

- We need both exploratory and confirmatory. Tukey, J. W. 1, 1980, The American Statistician, Vol. 34, págs. 23-25.

- Oficina de Planificación del Sector Universitario. Oficina de Planificación del Sector Universitario. Sistema Nacional de Ingreso. Índice, Cupos y Demanda 2016. [En línea] 4 de Julio de 2016. [Citado el: 25 de Agosto de 2016.] ingreso.opsu.gob.ve/descargas/demanda.pdf.

- La reina roja de Alicia en el Espejo y las carreras universitarias, Ponencia aceptada. Ancidey, B. Caracas : Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, 2016. XIV Jornada de Investigación y V Congreso Internacional de Educación 2016, Ciudad Universitaria de Caracas, 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2016.

- Atractividad cuántica universitaria, ponencia en revisión. Ancidey, B. Caracas : Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, 2016. XIV Jornada de Investigación y V Congreso Internacional de Educación 2016, Ciudad Universitaria de Caracas, 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2016.

- Universidad de Los Andes: un presupuesto reconducido que ha aumentado once veces. Ramírez, Lílido. 44, Enero-Febrero de 2009, Educere, Vol. 13, págs. 11-20.

- La Relación Estudiante / Trabajador Universitario como Indicador de la Calidad de la Educación. Ramírez, Lílido. 33, 2010, Mundo Universitario, págs. 34-38.

Users Today : 40

Users Today : 40 Total Users : 35460303

Total Users : 35460303 Views Today : 59

Views Today : 59 Total views : 3419027

Total views : 3419027