Centro América/Costa Rica/08 Abril 2017/Fuente: La Nación

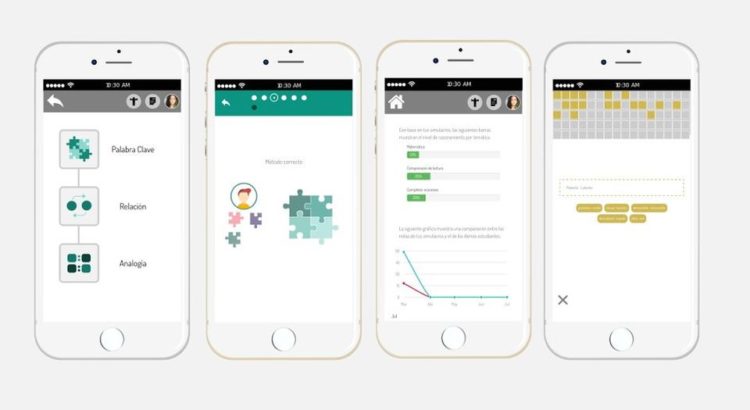

Juegos, animaciones, videos y audio son algunas de las herramientas que utiliza la plataforma Mind Do para entrenar a quienes desean ingresar a la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad Nacional (UNA).

Entre las funcionalidades que ofrece la página se encuentra la educación interactiva y la posibilidad de realizar simulacros de la prueba oficial de admisión de estas universidades, así como la de comparar sus resultados con los de otros estudiantes del país.

Los fundadores de la plataforma son Laura Fonseca y Enrique Saurez. Ella es una ingeniera eléctrica graduada de la UCR a quien le apasiona la educación y él cursa un doctorado en Georgia Tech en Ciencias de la Computación.

Fonseca asegura que Mind Do es un espacio donde logra unir sus pasiones: la tecnología y la educación.

Además, la joven aspira a «tratar de democratizar el acceso a la educación superior. Es algo que desde joven me ha interesado. He pasado por el sistema público tanto en la escuela como en el colegio y he visto cómo muchas personas no entran a la U por diferentes motivos».

Accesible

La ingeniera quiere hacer más accesible esta posibilidad para los colegiales, por ello, esta plataforma está alojada en Internet, así el interesado no tendrá que desplazarse hasta un centro de estudios.

Además, el costo del curso es de ¢19.800. Este precio, según la joven, es más barato que otras alternativas que existen en el mercado y que implican movilizarse hasta un lugar físico.

Los ejercicios a los que se enfrentarán quienes ingresen al sitio serán principalmente de razonamiento verbal y matemático.

Mind Do dio sus primeros pasos en el 2014 y, aunque el modelo es virtual desde el año pasado, los creadores de la plataforma realizaron pruebas presenciales en colegios para ir corrigiendo los defectos que encontraban en ella.

«Lo aplicamos a 200 estudiantes, hubo chicos que obtuvieron notas superiores a 700 y cerca del 90% logró entrar a la carrera que quería», comentó Fonseca.

En la actualidad, unos 150 estudiantes utilizan la plataforma. Sin embargo, los creadores también se enfrentan el reto de la deserción y por ello les dan seguimiento a los muchachos a través de WhatsApp.

¿Cómo funciona?

Los estudiantes hacen la prematrícula en el sitio y los administradores les brindan la aprobación para que ingresen.

La idea es que se familiaricen con la plataforma y si les gusta, que posteriormente realicen la compra.

Si llegaron solo a la primera parte del curso y no realizaron el simulacro de prueba, «nosotros les mandamos un mensaje y les recordamos que está habilitada la plataforma. Entonces los chicos han respondido muy bien. Como ven que hay una persona al otro lado (en WhatsApp), hasta se disculpan y dicen:’Sí hoy lo hago'».

En el 2016, Mind Do ganó el concurso Reto País, organizado por la Vicepresidencia de la República, como primer lugar en la categoría de Solución en marcha.

El proyecto ha sido premiado por el Instituto Nacional de las Mujeres en el concurso de Fomujeres y también alcanzó el tercer lugar en el concurso El Inventólogo de TIGO, en 2014.

Otra opción

A parte de Mind Do, en el país se han desarrollado otras herramientas similares. Tal es el caso de la aplicación móvil Quiziz Universidades Costa Rica.

Disponible en la url: http://www.nacion.com/tecnologia/informatica/Plataforma-Mind-Do-examenes-universidades_0_1625637452.html

Users Today : 30

Users Today : 30 Total Users : 35460293

Total Users : 35460293 Views Today : 40

Views Today : 40 Total views : 3419008

Total views : 3419008