Por: David Kaiser

Para destacar el 150 aniversario de Nature, David Kaiser rastrea los orígenes del apoyo gubernamental a la ciencia en el primero de una serie de ensayos sobre cómo los últimos 150 años han moldeado el sistema de investigación.

A finales de agosto de 1609, el astrónomo italiano Galileo Galilei escribió entusiasmado a su cuñado relatándole los rápidos acontecimientos de ese verano. Unas semanas antes, Galileo había escuchado rumores de que se había inventado un catalejo en Flandes (ahora parte de Bélgica). Rápidamente construyó una versión mejorada, lo que desencadenó una nueva ola de rumores. Al poco tiempo, el Senado veneciano le llamó para probar su dispositivo. Galileo se jactó ante su familia de los “numerosos caballeros y senadores” que habían “subido las escaleras de los campanarios más altos de Venecia para observar en el mar velas y embarcaciones tan lejanas que… se necesitaron dos horas o más antes de poderlas ver sin mi catalejo”. El Senado votó de inmediato que se le otorgara a Galileo un puesto de por vida en la Universidad de Padua en Italia, con un salario anual de 1.000 florines, cuando 1.000 florines significaban realmente algo [1] .

Galileo no había hecho más que empezar. Girando su nuevo telescopio hacia los cielos, descubrió (entre otras cosas) cuatro lunas orbitando alrededor de Júpiter. Astutamente, las nombró las Estrellas Mediceas en honor a Cosimo II de Medici, el Gran Duque de la Toscana. La táctica funcionó: al año de ese premio por su éxito veneciano, Galileo había conseguido un salario aún mayor (y se había despojado de sus deberes de enseñanza) como filósofo natural oficial de la corte de los Medici en Florencia [2] .

Galileo tenía una habilidad especial a la hora de convencer a los funcionarios del gobierno y mecenas de la corte para que apoyaran sus investigaciones. Si rastreamos sus proezas, mientras pasaba de un benefactor al siguiente, podríamos reconocer los destellos de los científicos emprendedores de hoy. Sin embargo, unos 250 años después de la época de Galileo, ha empezado a afianzarse una relación bastante diferente entre el gobierno y la ciencia.

Justo cuando el astrónomo Norman Lockyer estaba fundando Nature en 1869, se estaban produciendo cambios importantes en el nexo entre el gobierno y la ciencia en muchas partes del mundo.

Construyendo imperio

Durante las décadas intermedias del siglo XIX, el Imperio británico creció hasta incluir aproximadamente una cuarta parte de la Tierra y mantener el dominio sobre casi un cuarto de su población. En ese momento, varios políticos británicos prominentes, incluidos antiguos y futuros primeros ministros, trataron de apoyar la situación de la ciencia y la tecnología. En la década de 1840, Robert Peel, Benjamin Disraeli, William Gladstone y otros donaron fondos de sus propias arcas para ayudar a fundar el Royal College of Chemistry, convencidos de que la investigación centrada en este campo beneficiaría a la nación y sus ambiciones imperiales. En la década de 1860, muchos investigadores trabajaron duro para formalizar tales planes, empezándose a crear la estructura en una serie de laboratorios de las universidades de todo el Reino Unido, basando cada elemento en la promesa de que las mediciones de precisión de las cantidades físicas podrían hacer avanzar la comprensión científica fundamental y estimular el desarrollo industrial.

La electrificación, la telegrafía, la expansión de los ferrocarriles y la producción de acero a gran escala fueron los desarrollos característicos de lo que a menudo se llamó la segunda revolución industrial, que comenzó alrededor de 1870. Cada una exigía unidades y medidas estándar. Surgieron nuevas sinergias cuando los principales investigadores, incluidos James Clerk Maxwell y William Thomson (más tarde Lord Kelvin), como miembros de las comisiones gubernamentales de alto nivel, utilizaron su comprensión del electromagnetismo y la termodinámica con el objetivo de abordar los desafíos de las comunicaciones transatlánticas, los estándares eléctricos, la navegación oceánica y las máquinas de vapor [3] .

De alguna manera, los británicos estaban tratando de ponerse al día. Desde mediados del siglo XIX, las universidades locales en todos los Estados de habla alemana habían estado reclutando talentos académicos en concursos en base al prestigio: instituciones financiadas por el gobierno se dedicaron a incorporar a los Galileos del momento. El modelo se intensificó rápidamente después de la derrota prusiana de Francia y el establecimiento de una Alemania unificada a principios de 1871. Bajo un Ministerio de Educación centralizado, y con ambiciones aún mayores para una rápida industrialización, el gobierno alemán invirtió fuertemente en la investigación académica de las ciencias naturales [4] .

Sin embargo, incluso con todos esos apoyos, industriales prominentes como Werner von Siemens temían que Alemania estuviera perdiendo su supremacía. El cabildeo concertado condujo al establecimiento de una nueva institución financiada por el gobierno en 1887: el Physikalisch-Technische Reichsanstalt en Berlín. Dirigido por el físico Hermann von Helmholtz, su mandato consistía en acelerar el trabajo en la intersección de la ciencia básica, la investigación aplicada y el desarrollo industrial. En pocos años, los esfuerzos pioneros que allí se hicieron para evaluar propuestas competitivas para el alumbrado público a gran escala -que requerían mediciones cuidadosas de la producción de radiación en varios de los dispositivos- arrojaron grabaciones tan precisas del espectro de radiación de los cuerpos negros que las teorías físicas dominantes ya no podían ajustar los datos. Inspirado, el físico Max Planck rompió a regañadientes con la teoría electromagnética de Maxwell y dio sus primeros pasos tentativos hacia la teoría cuántica [5] .

Mientras tanto, una guerra diferente con Prusia provocó cambios significativos en el gobierno y la ciencia en el este, cuando el imperio austrohúngaro se formó en 1867. Muy rápidamente, las autoridades imperiales lanzaron esfuerzos épicos en meteorología y climatología. El objetivo era crear redes institucionales amplias que pudieran fomentar un sentido común nuevo de propósitos a través del batiburrillo de las tradiciones legales, religiosas y lingüísticas locales. Las universidades, los museos y otras instituciones respaldadas por el gobierno comenzaron a recopilar y estandarizar registros meteorológicos con el objetivo de comprender cómo los patrones locales se relacionan con fenómenos a mayor escala. El imperativo de unificar el extenso imperio favoreció la investigación de vanguardia sobre conceptos modernos, como son las interacciones e interdependencias regionales a través de escalas que van desde los microclimas a los continentes [6] .

En esa época, el zar Alejandro II en Rusia estaba inmerso en la búsqueda de un proyecto de modernización propio. A partir de 1861, emitió una serie de proclamas que se conocieron como las Grandes Reformas. La emancipación de los siervos fue seguida rápidamente por la reforma de las universidades estatales, así como por cambios en los gobiernos regionales y el sistema judicial. La inmensa burocracia que se creó significó nuevas oportunidades para los intelectuales ambiciosos, incluido el químico Dmitrii Mendeleev. Después de dos años de estudio en Heidelberg, Alemania, Mendeleev regresó a su San Petersburgo natal en 1861 para enseñar química en la universidad local, publicando su versión ahora famosa de la tabla periódica de los elementos en 1869, el mismo año en que se lanzó Nature.

Los pasos siguientes en la notable carrera de Mendeleev son emblemáticos de los roles ampliados de la ciencia y la tecnología en esa era. En poco tiempo, el Ministerio de Finanzas y la Armada rusa estaban consultándole, y finalmente ocupó el puesto de director de la Oficina de Pesos y Medidas del país, lo que ayudó a introducir el sistema métrico en Rusia. Al igual que Otto von Bismarck y otros constructores de naciones en Alemania, el zar Alejandro II estaba ansioso por impulsar el desarrollo industrial en todo su país. Un aspecto fundamental de esos esfuerzos fue el de invertir considerablemente en la metrología de precisión; el zar supo encontrar naturalistas entusiastas y hábiles como Mendeleev para conseguir tal objetivo [7] .

En la misma década, Japón experimentó también cambios enormes. La Restauración Meiji de 1868 marcó un período de apertura para un país anteriormente aislado. El juramento de la Carta del Emperador proclamó que: “Se buscará el conocimiento en todo el mundo y, con ello, se fortalecerán los logros del gobierno imperial”. El gobierno comenzó a invertir en las manufacturas y otras reformas industriales. Instituyó nuevas escuelas públicas y financió becas para enviar estudiantes al extranjero a estudiar los avances científicos. El gobierno central llevó a Japón científicos de alto nivel de otros países, como Gran Bretaña y Estados Unidos, para desarrollar la capacitación en instalaciones financiadas por el Estado. Sus líderes comenzaron también allí a priorizar las instituciones de investigación patrocinadas por el gobierno como parte del esfuerzo moderno de construcción del Estado [8] .

Irrupción de Estados Unidos

Estados Unidos seguía siendo un obstinado caso aparte. El momento estaba lejos de resultar prometedor para nuevas inversiones. El conflicto más sangriento en la historia de Estados Unidos no terminó hasta 1865, marcado por el asesinato del presidente Abraham Lincoln. (Murieron más soldados estadounidenses durante la guerra civil de 1861-1865 que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y las guerras en Corea, Vietnam, Afganistán e Iraq juntas.) El apoyo a la investigación científica y a las instituciones a nivel federal fue escaso hasta finales del siglo XIX. De hecho, varios políticos importantes se escandalizaron por la carencia comparada de preparación científica y técnica de la nación durante la Primera Guerra Mundial.

Los esfuerzos de los reformadores en Estados Unidos para apuntalar el apoyo a la investigación por parte del gobierno se vieron obstaculizados por la larga tradición estadounidense de que la educación debía permanecer en manos de las autoridades estatales y locales en lugar del gobierno federal. Por todo Estados Unidos y a nivel individual, los colegios y universidades pusieron gradualmente mayor énfasis en la investigación original y en la construcción de infraestructura para los laboratorios. Pero, en el mejor de los casos, el impacto siguió siendo desigual. Ya en 1927, cuando el joven físico Isidor Rabi viajó a Alemania para estudiar la teoría cuántica, descubrió que las bibliotecas universitarias tendían a pedir la revista Physical Review de año en año. Parecía no haber razón para recibir copias con mayor frecuencia teniendo en cuenta su mediocre contenido [9] . La ciencia fue incluso ignorada en gran medida durante la Gran Depresión de la década de 1930, cuando el gobierno federal centralizó tantas otras cosas bajo el New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt.

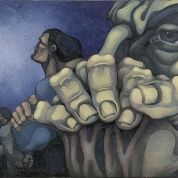

Estudiantes estadounidenses protestan en 1969 por los vínculos entre los científicos de la universidad y el ejército (Foto: Joyce Dopkeen/The Boston Globe/Getty)

Solo a principios de la década de 1940, en medio de una movilización de emergencia en tiempos de guerra, el gobierno federal estadounidense asumió el apoyo a la investigación y desarrollo a gran escala. El radar, las armas nucleares, el fusible de proximidad y docenas de otros proyectos militares requirieron miles de millones de dólares y una estrecha coordinación entre los estudios abstractos y el desarrollo práctico.

La efectividad de los planes en tiempos de guerra impresionó a políticos, planificadores militares y administradores universitarios por igual. Cuando llegó la paz, se apresuraron a construir una nueva infraestructura que pudiera mantener las relaciones forjadas por la guerra. Los presupuestos para las ciencias físicas y la ingeniería continuaron aumentando a partir de entonces, provenientes casi en su totalidad del gobierno federal. En 1949, el 96% de todos los fondos en Estados Unidos para la investigación básica en ciencias físicas provenían de agencias federales relacionadas con la defensa. En 1954 -cuatro años después de la creación de la Fundación Nacional civil de Ciencias de EE. UU.-, esa proporción había aumentado al 98% [10] .

A partir de entonces, los políticos estadounidenses encontraron nuevas razones para apoyar la investigación: ayudaba a cumplir los objetivos nacionales para el desarrollo industrial y la defensa militar, y era un elemento clave en las relaciones internacionales. La inversión federal en instituciones científicas en toda la Europa devastada por la guerra, podía evitar, según se pensaba, los flirteos de los científicos con el comunismo en países como Francia, Italia y Grecia. Las reformas importantes del sistema universitario japonés bajo la ocupación estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial también ayudaron a difundir el modelo estadounidense. Gastar en ciencia se convirtió en una inversión en los corazones y en las mentes [11] , [12] .

En Estados Unidos, la constante inversión federal ha impulsado un crecimiento sin precedentes en la investigación e infraestructura científicas. Durante los 25 años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, se capacitó a más jóvenes en ciencias naturales que en toda la historia humana anterior. El gobierno estadounidense desarrolló un sistema de laboratorios nacionales y apoyó un amplio espectro de investigación en las universidades, la mayoría de ellas con poca conexión directa con proyectos militares. Los gastos se justificaban a menudo en términos de una “preparación” más amplia: crear un gran grupo de personal capacitado que estuviera disponible para trabajar en determinados proyectos militares en caso de que la guerra fría se volviera caliente [13] .

Mientras tanto, los científicos emprendedores aprovecharon las oportunidades que surgían de los estrechos lazos con patrocinadores militares. Las preocupaciones de la Marina de los EE. UU. sobre la guerra submarina impulsaron una intensa exploración del fondo del océano. Los geocientíficos, aprovechando los nuevos datos e instrumentos, encontraron evidencias convincentes de la tectónica de las placas [14] . Del mismo modo, las consultas a los físicos sobre proyectos clasificados de defensa antimisiles estimularon el desarrollo de nuevas áreas de estudio, como la óptica no lineal [15] .

Diversificación de carteras

Esa “nueva normalidad” se mantuvo aproximadamente a lo largo de un cuarto de siglo. Justo cuando Nature celebró su centésimo aniversario en 1969, los auditores militares estadounidenses publicaron un extenso análisis, denominado Project Hindsight. En él se sostenía que las agencias federales de defensa habían recibido escasos rendimientos de su inversión en ciencia abierta. Ese año, el senador demócrata Michael Mansfield (Montana) -quien pronto se convertiría en el líder de la mayoría del Senado con mayor antigüedad en la historia de Estados Unidos- introdujo una enmienda de último minuto a la Ley Federal de Autorización Militar de 1970. Estipulaba que no podría utilizarse ningún fondo del Departamento de Defensa “para llevar a cabo cualquier proyecto o estudio de investigación” que no tuviera “una relación directa y evidente con una función militar específica”.

En los campus universitarios de todo el país, el debate sobre el papel del gobierno en el apoyo a la investigación científica se hizo aún más bronco. En medio de la escalada de la guerra de Vietnam, científicos y estudiantes lidiaron respecto al peso adecuado que debían tener los gastos de defensa en la educación superior. En la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, y en la Universidad de Wisconsin-Madison, grupos de radicales atacaron con explosivos los laboratorios de investigación financiados por el ejército. En muchos otros campus, la policía recurrió a gases lacrimógenos y porras para dispersar a los enojados manifestantes [16] .

Durante los años setenta y ochenta, los científicos forjaron asociaciones con industrias privadas, así como con filantropías. Estas relaciones se aceleraron por los fuertes recortes en el gasto federal en defensa y educación en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. La biotecnología y la nanotecnología surgieron en esos años impulsadas por sistemas de apoyo que eran diferentes del gasto gubernamental que había financiado la investigación en física nuclear después de la Segunda Guerra Mundial [17] .

En estos últimos tiempos, los modelos híbridos de apoyo todavía dependen en gran medida de la financiación del gobierno central; solo tienen que considerar cuán de cerca siguen los científicos el ciclo de asignaciones de cada año en el Congreso de los EE. UU. y en otras instituciones. Pero el apoyo a la investigación rara vez se sustenta hoy en día en el modelo de saturación que parecía tan natural al principio de la era nuclear. Actualmente, menos de 20 países invierten más del 2% de su producto interno bruto en investigación y desarrollo, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial. Mientras tanto, en varios de esos países, la naturaleza del apoyo del gobierno ha cambiado, priorizando a menudo proyectos con objetivos a corto plazo y aplicaciones prácticas en lugar de investigaciones a escalas mayores.

Cuando Lockyer estaba enviando el primer número de Nature a la prensa, muchos elementos de la empresa científica moderna se estaban forjando en Gran Bretaña, el continente europeo y partes de Asia. Pero para captar por completo el alcance de las relaciones monetarias en que los científicos se mueven ahora -rastreando los equivalentes actuales del Senado veneciano en busca de fondos, al mismo tiempo que se corteja a los donantes privados en los Institutos Kavli y en los centros de la Fundación Simons que no son menos brillantes que un palacio Medici-, haríamos bien en tener presente a Galileo.

Notas:

[1] Drake, S. Isis 50 , 245–254 (1959).

[2] Biagioli, M. Galileo, Courtier: The Practice of Science in the Culture of Absolutism Ch. 2 (Univ. Chicago Press, 1992).

[3] Morus, I. R. When Physics Became King (Univ. Chicago Press, 2005).

[4] Clark, W. Academic Charisma and the Origins of the Research University (Univ. Chicago Press, 2006).

[5] Cahan, D. An Institute for an Empire: The Physikalisch-Technische Reichsanstalt, 1871–1918 (Cambridge Univ. Press, 1989).

[6] Coen, D. R. Climate in Motion: Science, Empire, and the Problem of Scale (Univ. Chicago Press, 2018).

[7] Gordin, M. D. A Well-Ordered Thing: Dmitrii Mendeleev and the Shadow of the Periodic Table (Basic, 2004).

[8] Kikuchi, Y. Anglo-American Connections in Japanese Chemistry: The Lab as Contact Zone (Palgrave Macmillan, 2013).

[9] Rigden, J. S. Rabi: Scientist and Citizen 4 (Basic, 1987).

[10] Forman, P. Hist. Stud. Phys. Biol. Sci. 18 , 149–229 (1987).

[11] Krige, J. American Hegemony and the Postwar Reconstruction of Science in Europe (MIT Press, 2006).

[12] Kaiser, D. Drawing Theories Apart: The Dispersion of Feynman Diagrams in Postwar Physics Ch. 4 (Univ. Chicago Press, 2005).

[13] Kaiser, D. Hist. Stud. Phys. Biol. Sci. 33, 131–159 (2002).

[14] Oreskes, N. Nature 501, 27–29 (2013).

[15] Wilson, B. Hist. Stud. Nat. Sci. 45, 758–804 (2015).

[16] Moore, K. Disrupting Science: Social Movements, American Scientists, and the Politics of the Military, 1945–1975 (Princeton Univ. Press, 2008).

[17] Mirowski, P. Science-Mart: Privatizing American Science (Harvard Univ. Press, 2011).

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=261027

Users Today : 120

Users Today : 120 Total Users : 35416097

Total Users : 35416097 Views Today : 153

Views Today : 153 Total views : 3349383

Total views : 3349383