Resumen

La comprensión del mundo en el que vivimos pasa por la comprensión del sentido de nuestra vida. Conocer la historia, el pasado, los antecesores de nos hacen pensar en la construcción de nuestro árbol genealógico, entre entramado de interrelaciones que se han dado alrededor y nos hacen parte de una historia. El árbol, llevado a un genograma fue de gran relevancia para entender las relaciones. La intencionalidad fue valorar la autobiografía como un método de reflexibilidad de la mujer y lo femenino y su vinculación con la Memoria e Identidad. La narradora, mujer de 42 años, profesional de la salud. La metodología fue bajo un enfoque interpretativo. Identificó signos como la relación con la abuela- mamá. La visión de la familia “ideal”, sustitución de un rol por otro. El corte simbólico de su relación bisabuela-narradora. Los conflictos de género de la niñez-adultez, la identificación de la pérdida y transiciones significativas.

Palabras clave: ancestralidad, árbol genealógico, memoria, autobiografía, método de reflexibilidad, género.

Abstract

The understanding of the world in which we live goes through the understanding of the meaning of our life. Knowing the history, the past, the ancestors make us think about the construction of our family tree, between a network of interrelationships that have occurred around us and make us part of a story. The tree, taken to a genogram was of great relevance to understand the relationships. The intentionality was to value autobiography as a method of reflectivity of women and the feminine and its connection with Memory and Identity. The narrator, 42-year-old woman, health professional. The methodology was based on an interpretative approach. She identified signs such as the relationship with the grandmother-mother. The vision of the «ideal» family, substitution of one role for another. The symbolic cut of his great-grandmother-narrator relationship. Gender conflicts of childhood-adulthood, the identification of loss and significant transitions.

Keywords: ancestry, genealogical tree, memory, autobiography, method of reflexivity, gender

Primeros trazados

Ver hacia dentro

En nuestro día a día es común escuchar sobre la visión que tiene la sociedad de la mujer, con sus diferentes fases y matices históricos, constructos, definiciones, y un sinfín de visiones que se tiene. Nos hemos vinculado a través de las acciones de muchas mujeres por su influencia en los movimientos, en las comunidades, por sus aportes a la sociedad y a la visibilización misma, nos hemos vinculado también con las teorías que nos hablan de nosotras, y son una especie de espejo que permite reflejarnos. Detenernos a pensar por un momento que hay aspectos de nuestras vidas actuales que son un reflejo de nuestros propios hilos de existencia, los cuales se nos han sido transferidos y transmitidos de manera consciente o no a través de la historia propia de nuestro ser.

Ciertamente, la comprensión del mundo en el que vivimos pasa por la comprensión del sentido de nuestra vida. Cuando una mujer se detiene a preguntarse: ¿qué hago yo de lo que se ha hecho de mí?, está cuestionando una subjetividad heredada, con la intención de cambiar las lecturas de una historia desde los códigos de marginación, de exclusión, de dominación, de género. Al respecto, Fornet-Betancourt (1999) plantea que el ser humano arrastra un “analfabetismo biográfico” que nos lleva a la tarea prioritaria de tomar conciencia de la necesidad de hurgar en nuestra propia estructura subjetiva:

El sujeto que somos, el sujeto que se ha hecho de nosotros, que es muchas veces un sujeto con prejuicios, es lo que realmente impide un diálogo y eso me parece una cuestión fundamental a mi modo de ver. De ahí la importancia de las preguntas planteadas: ¿Qué se ha hecho de nosotros?, ¿quién ha hecho algo con nosotros?, y sin olvidar evidentemente la pregunta: ¿qué hacemos nosotros de lo que se ha hecho de nosotros? Ése sería un paso para la autonomía (p.13).

Cada uno lleva consigo una historia, en la que la presencia de los símbolos hace posible la construcción de sentido, pues ordena la visión del mundo, y todo su sistema de representaciones, de discursos y prácticas para la realidad, lo que le permite actuar sobre ella. En este encuentro con la autobiografía, se genera un proceso de individuación, en el que Jung (1970) explica que se hacen conscientes los contenidos presentes en el inconsciente, y se abren las capas de lo conocido, se activa el arquetipo, es el camino mismo de la vida y quizá más allá (Espinoza, 2011: 72-73).

Partimos de la premisa que el ver hacia dentro y reconocer nuestros vínculos, linajes y ancestralidad desde lo femenino, es una forma de encontrarnos como mujeres, incluso nos permite entender situaciones cotidianas, conductas, procesos de salud-enfermedad, entre otros; que, al identificarlo, puede cambiar o mejorar nuestra relación con nosotras mismas y nuestro entorno. Es por esto, que esa manera de ver en la que se nos abre las posibilidades de explorarnos, es sustituida constantemente por una búsqueda de relaciones con una realidad ubicada en el supuesto ‘afuera’, dejando a un lado un tránsito generacional que marca a través de hilos de historia nuestro presente, por esta razón, que en este presente se hace indispensable reconocernos y hacer consciente de cómo ha sido nuestro trazado.

Dentro de diferentes corrientes, como por ejemplo en Terapia Gestalt, hay un concepto similar que se ha manejado como es el awareness o darse cuenta. Perls y Goodman (1951) introducen este término concediendo especial relevancia al contacto, fundamentalmente a la experiencia que se produce en la frontera-contacto en la interacción entre el organismo y el entorno. El manejo de ese darse cuenta ha despertado la toma de conciencia de procesos familiares, personales y, sobre todo, dentro de la salud y la enfermedad, en la medida que se identifiquen los momentos, historias, personas y circunstancias hay un vuelco significativo.

Como señala Shützenberger (2006) al visualizar la historia familiar de seis o siete generaciones, y colocarla en el árbol genealógico, en su contexto psico-político-económico-histórico a lo largo de los años y, darse cuenta de las repeticiones, puede bastar para crear una emoción lo suficientemente fuerte como para liberar al enfermo del peso de las lealtades familiares inconscientes. Para esta autora, “al hacer trabajar a un paciente sobre su familia, su árbol genealógico y sus secretos, a menudo consigo poner al día, en dos o cuatro horas, lo que antes tardaba diez años de diván en conseguir” (s/p).

Mi cuerpo, mi árbol

El estudio del árbol genealógico, entonces permite esa toma de conciencia de la profundidad de los vínculos que nos relacionan con nuestro sistema familiar, es decir, con nuestro propio ser y los Otros. Es por ello, que esta toma de conciencia propicia una mejora y un bienestar en todas las áreas de nuestra vida.

Para Jodorowsky (2011) hay que saber colocarse dentro del árbol genealógico de cada uno y entender no sólo es pasado, ya está vivo y presente en el interior de cada uno de nosotros:

El árbol vive en mí. Yo soy el árbol. Yo soy toda mi familia. Me tocan la pierna derecha y papá empieza a hablar, el hombro izquierdo y la abuela empieza a gritar. Cuando me adentro en mi pasado, me adentro en el de mis padres y mis antepasados. Nadie tiene problemas individuales porque toda la familia está siempre en juego. El inconsciente familiar existe (Documento en línea).

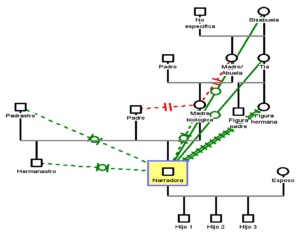

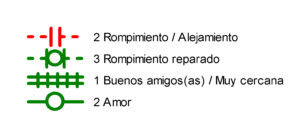

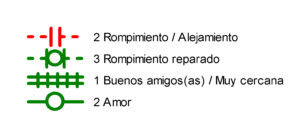

Mcgoldrick (2015), precisa que, dentro de la clasificación de árbol genealógico, se encuentran los genogramas. Estos son una representación gráfica esquematizada de aproximadamente como mínimo tres generaciones de una familia, en donde se expresa no sólo su estructura, sino también el tipo de relación biológica, legal y emocional existente entre sus miembros. Es por ello, que el genograma también permite representar la naturaleza de las relaciones sociales entre los miembros de la familia, mediante el dibujo de los trazos. Es importante establecer la biodescodificación, mediante signos preestablecidos, permite:

– Mostrar cómo los comportamientos de cada individuo están profundamente marcados por su contexto familiar.

– Relacionar la problemática actual con el drama vivido por el clan.

– Tomar conciencia de la familia que habita en cada uno de nosotros. Somos frutos de una larga cadena.

De acuerdo a Mcgoldrick, la exploración del árbol permite acceder a una información que, aunque no es visible, existe y conforma nuestra realidad actual. Esta información, a pesar de tenerla delante o accesible, nunca o poco le prestamos atención o no se ha considerado su importancia. Son muchos los caminos por los cuales las disciplinas psi y terapias llevan a un paciente a identificar su recorrido familiar. Razón por la cual, como investigadores sociales se considera que la autobiografía es un camino movilizador de la conciencia, porque más que una revisión de los fenómenos u objetos, se ocupará de la raíz y de la actualización de cada ser, y más específicamente, abordaremos la mirada introspectiva de la mujer y su historia de vida.

Por eso, es de gran importancia autoanalizarse y revisar las dimensiones simbólicas, porque es desde los símbolos en donde se constituye lo social. Los símbolos no son simples construcciones metafóricas sobre la realidad, sino que son referentes de sentido de la acción social y política; y por esta razón, pueden ser instrumentalizados, ya sea para el ejercicio del poder, así como operados para su impugnación, para insurgir contra ese. Es fundamental entonces, analizar historias de las mujeres que forman parte de los universos de sentido que construyen los seres humanos y las sociedades.

.

Metodología

Tomando en consideración lo antes señalado, se plantea como intencionalidad de la investigación: Valorar la autobiografía como un método de reflexibilidad de la mujer y lo femenino y su vinculación con la memoria e Identidad. El camino metodológico recorrido fue bajo un enfoque interpretativo, como acto hermenéutico, que de acuerdo a González (2007: 99): “permite ver las interpretaciones de los sujetos sobre su realidad, entendiendo que esa realidad no es meramente captada o reflejada, sino procesada, construida y creada en los ámbitos individual, grupal y colectivo”.

Esta investigación tiene corte narrativo, razón por la cual su método es la autobiografía, teniendo gran utilidad en las ciencias sociales, según Clandinin (2007), el territorio de la investigación narrativa no cuenta con fronteras rígidamente definidas, ya que más bien se caracteriza por la intersección disciplinaria, sus proponentes la consideran epistemológicamente como una manera diferente de conocer el mundo. Es decir, el narrar o contar historias no es sólo un elemento más en todo el proceso de investigación, sino que, para esta vertiente, se constituye en «un método de investigación”.

Nada existe fuera del lenguaje mismo, y en la práctica el investigador social se ocupa de comprender y desvelar cómo las personas identifican, ordenan y confieren un sentido determinado a sus experiencias por medio de las historias creadas acerca de sí mismos, los demás y el mundo les rodea.

Lo que sabemos de la vida proviene de la experiencia, y esta se encuentra en todo momento mediada por actos genuinos de interpretación y significación. El mundo se hace más comprensible porque poseemos representaciones o visiones del mismo esencialmente narrativas, contamos historias acerca de cómo es ese mundo, qué fuerzas intervienen en él, qué valor posee para nosotros (Roscoe y Madoc, 2009:5). De acuerdo a los autores antes mencionados, el investigador social desde una orientación narrativa, dirigirá su práctica a la búsqueda de los significados a la forma el mundo es entendido subjetivamente a través de las historias, y a cómo éstas, las narraciones son poderosas herramientas de trabajo, constituyen el “soporte vital” de la identidad de las personas, al proporcionar un contexto de fondo da coherencia a sus vidas y les posibilita interpretar tanto su identidad personal como la de otras personas.

La autobiografía

Es la posibilidad de contarse en primera persona, siendo el sí mismo quien selecciona la pregunta y da la respuesta, recreando desde sus apuestas el devenir de cada ser en el mundo. Se presenta, entonces, como la posibilidad de hacer investigación de sí a través del desarrollo de procesos de concienciación, evaluación, selección de personajes, microhistorias y experiencias determinantes a la hora de estructurar una idea del sí comunicable, de lo que se es, asumiéndolo como posibilidad de conocimiento y evaluación desde el mapa que se ha sido, con el aprendizaje que ello implica (Maganto, 2010: 8).

Ricoeur (1997: 203) afirma que “no hay comprensión de sí que no esté mediatizada por signos, símbolos y textos; la comprensión de sí coincide, en última instancia, con la interpretación aplicada a estos términos mediadores”. Para esta investigación, el análisis autobiográfico del presente proyecto toma como referente teórico el modelo tríadico del signo de Peirce, ya que, permite analizar la relación del sujeto con sus signos, lo cual comporta la posibilidad de realizar un análisis cualitativo de los elementos elegidos en la autobiografía como representantes del sí mismo. Estos son en relación a sí mismo, con relación al intérprete y con relación al objeto. Es por ello que se toman tres elementos relacionales como son:

- Los entornos reticulares (contextos y estructuras de las relaciones personales que aparecen en el relato).

- La identidad y el sentido de la dinámica de la red socio-personal del Yo como una trayectoria temporal de relaciones.

- La secuencia temporal de los mismos a partir de pasajes, que establecen el salto entre temporalidades.

Narradoras

Para la fecha en esta investigación se contó con una narradora de 42 años, profesional de la salud. La entrevista fue grabada y transcrita textualmente. Garantizando la confidencialidad y respetando los principios bioéticos. Se les recomienda a las participantes no pensar en las estructuras ni constructos pre-establecidos sino que se enfoquen en ellas y su sentir.

Revisión y disertación

En este apartado, se hará la revisión discursiva y la disertación partiendo de la experiencia narrativa basados en tres elementos que se consideran fundamentales para plasmar el contenido de la autobiografía, tales como: los entornos reticulares, la identidad y sentido, y la secuencia temporal.

Entornos reticulares (contextos y estructuras de las relaciones personales que aparecen en el relato)

Constitución de su propia genealogía

Narradora:

| Yo vengo de una familia disfuncional

Mi madre biológica me tuvo a los 21, nunca conocí a mi papá porque era un hombre casado

La vida de mi mamá es muy compleja, es prácticamente huérfana. Su mamá la entregó al momento del nacimiento y su padre falleció cuando ella tenía 2 años

Mi bisabuela (la mamá de mi madre biológica) se convirtió en mi madre. La tía de mi mamá (que también ayudó a criarme) se convierte como otra madre para mí. Tenía dos hijos, un varón y una hembra. El varón fue como un padre para mí y la hembra mi hermana

Yo fui una niña muy consentida, cuando iba a una fiesta o algo me llevaban a comprar vestidos para que yo escogiera (…) Iba a empezar a estudiar piano. Tuve la oportunidad de crecer en un lugar culto, allí se leía, se escuchaba música clásica todos los días. Yo niña, yo armé mi familia para mí cada quien era una figura que desempeñaba su rol. Esta familia se ve truncada a los 7 años, mi bisabuela falleció cuando tenía 6 años y me cuida mi mamá Hilda, mi otra mamá

|

|

Nodos críticos:

Relación con la madre desde su nacimiento. Construcción de la familia

Entornos reticulares (contextos y estructuras de las relaciones personales):

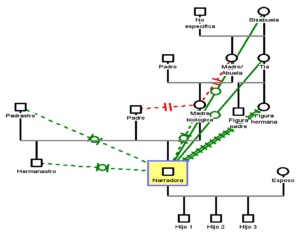

Construcciones de roles familiares. Bisabuela es madre, tía es madre, primo es padre y tía es hermana. Familia ideal. Ausencia del padre, ausencia de la madre. Contexto: vivían en Caracas.

La familia

Madre y padre: No casados ——

Madre: abandonada (para la narradora es huérfana)

Padre: No tuvo presencia en su vida

Abuela: No tuvo presencia en su vida

Bisabuela: se encargó de la nieta (mamá biológica) y la bisnieta (narradora)

Tía de la madre: ayudó en el proceso de crianza

Hija de la tía: figura de hermana

Hijo de la tía: figura de padre (única figura masculina presente en la narración)

Tipo de familia: disfuncional

Gráfico. 1. Genograma familiar

Elaboración propia de la investigadora. Báez (2017)

Símbolo del genograma

Leyenda de relaciones emocionales

Giro discursivo de existencia.

Su familia cambia y lo considera brusco a los siete años, así como la edad específica de la trascendencia de su bisabuela. El tiempo toma importancia. La temporalidad social. Otro elemento importante que se observa es el recordar el tiempo específico en el que suceden algunas situaciones y como expresa Shützenberger (2006) se puede presentar el Síndrome del Aniversario, se trata de una carga transgeneracional inconsciente correspondiente a sucesos traumáticos no asimilados o no digeridos. Esa memoria inconsciente se transmite de generación en generación buscando nuevas oportunidades para quedar resuelta, comprendida o cerrada; pero cuando referimos al Síndrome del Aniversario es porque esa memoria está vinculada no sólo a determinadas situaciones emocionales sino a fechas, edades o eventos asociados a dolor, vergüenza y traumas en el inconsciente familiar.

Visualización de la familia según su genealogía.

La narradora al momento de compartir su experiencia que viene de “una familia disfuncional”, también señala que como su madre (la llama biológica) creció sin padre, ella también creció sin padre. [Similaridad]. El hecho de haber crecido sin madre.

Símbolo

La construcción de su propia familia, la familia ideal. Como señala Jung (1970), cada uno lleva consigo una historia, en la que la presencia de los símbolos hace posible la construcción de sentido, ya que permite ordenar la visión del mundo, y todo su sistema de representaciones, de discursos y prácticas para la realidad, lo que le permite actuar sobre ella (Espinoza, 2011: 72-73).

La presencia simbólica de la construcción de familia es muy significativa. Olivé (2014) plantea la “sensación de unidad, de pertenencia” que puede darse por infinidad de criterios que abarcan desde los biológicos a los sociales y que no son excluyentes: se puede pertenecer a varias “familias” al mismo tiempo. Los significados de Familia, nos damos cuenta de que el problema radica en el juicio que hacemos sobre “cómo es”, tenemos una idea preconcebida de los roles y del tipo de interacciones que debe haber entre los diferentes miembros.

Para esta narradora, como lo menciona en su historia, la importancia de la constitución familiar la llevó a situar diferentes roles a los diferentes miembros de su familia. En el transcurso de la entrevista, ella iba dibujando su propia familia al momento que manifestaba que cuando era chiquita “era muy imaginativa con su familia”, en la conversación mencionaba que sentía ese vacío por la construcción de su familia, lo que llaman Perls y Goodman (1951) el awareness o el darse cuenta.

Identidad y sentido de la dinámica de la red socio-personal del Yo como una trayectoria temporal de relaciones

| Mi mamá biológica me dice que como ya se acercaba el aniversario de la muerte de su mamá que me dejen venir a Valencia y que así estaba más desocupada (mi mamá Hilda estaba hospitalizada y quien era mi hermana la estaba cuidando). Yo recuerdo la última vez que la vi, fue en la ventana del hospital. Ella (mamá Hilda) se asomó, yo la vi y la saludé. Al día siguiente me vine con mi mamá biológica a Valencia. Pero resulta que ese momento se convirtió en un gran sufrimiento. Ella tenía toda una mudanza preparada para el Estado Carabobo y no le había dicho a nadie. Esas semanas se convirtieron en años, en años de maltrato. Yo duré un año sin ver a mi otra familia que yo había construido que me tenían consentida, que yo tenía no sé cuántas muñecas.

Una niña que es feliz y de repente que le digan que te vienes de viaje con una maletica para siete días y resulta que esa ropa se tiene que transformar para el resto de tu vida. Y que una niña que vive en un hogar de adultos (yo sabía hacer algunas cosas, pero me bañaban, me peinaban, tenía el pelo larguísimo puro rulo y se me enredaba con facilidad). Ella me trae, no les dice nada a ellos y fue como que me desaparecía de sus vidas, más nunca supieron de mí.

|

|

Nodo crítico:

Transición de una familia a otra. El cambio visto desde la mirada de una niña de seis años. El engaño y desprendimiento. Dejar a la familia construida. Relación con la mamá Hilda y con la hermana. Madre biológica

Giro discursivo de existencia:

Pasar de ser una niña feliz con las personas queridas a tu alrededor para un nuevo espacio que se desconoce. La pérdida se hace presente, desde la despedida de la que había ayudado a la crianza y era considerada madre a la pérdida de cotidianidad de niña, la pérdida de la infancia. El ocultamiento también es un factor fundamental en ese proceso de cambio y transición.

Simbología:

Las muñecas, la ropa, la maleta, la ventana, el cabello largo. La bisabuela que la peina

La secuencia temporal de los mismos a partir de pasajes, que establecen el salto entre temporalidades

| Otro episodio que te quiero contar y esto podría explicar por qué hoy día

soy tan fastidiosa con mi cabello, porque para mí el cabello tiene justamente como una simbología, tiene una historia.

Después que no me sabía peinar bien el cabello y eso a mi mamá biológica no le gustaba, le molestaba y un día, por no peinarme bien el cabello como ella decía llevaron a mi hermano a una barbería y ella le dijo al señor que me pasara la máquina, y me pasaron la uno y luego después de tener el cabello súper largo bueno quedé como un lápiz sin goma, eso fue un episodio duro.

|

|

Nodo crítico:

Corte simbólico de la abuela

Entornos reticulares (contextos y estructuras de las relaciones personales):

La narradora señaló a lo largo de su historia, que su bisabuela la peinaba constantemente cuando estaba niña, era la forma de conexión con ella y siempre estaba pendiente de su cabello.

Giro discursivo de existencia:

La experiencia de que su madre biológica le cortara el cabello, simbólicamente (y así lo siente la narradora) fue el terminar con la relación de la abuela a quien la narradora consideraba su madre.

Simbología:

El cabello y el corte. El cabello representa un símbolo de femeneidad, en muchas culturas, el cabello largo representa belleza, especialmente en las niñas. La narradora al momento de contar esta parte de su vida, la conmoción fue inevitable, durante su discurso y posteriormente en el proceso de reflexión, visualizaba su fuerte relación con su abuela que era (para la narradora) quien la había salvado. El sentimiento de que la había mutilado la invadió, y autores como Foucault señalan el castigo dentro de lo que él llamó la producción de «cuerpos dóciles». Para esto, se requiere que una coerción ininterrumpida se dirija a los mismos procesos de la actividad corporal, esta «microfísica del poder» fragmenta y parcela el tiempo del cuerpo, su espacio, y sus movimientos (Foucault, 1979: 28). En diferentes culturas, y disciplinas, el cuerpo es lo real, lo simbólico y lo imaginario, el hacer consciencia de esto en la vida de cada uno de los individuos representaría ese “abrir los ojos”, para identificar ciertas conductas que se tienen en esa trayectoria temporal de relaciones.

Reflexiones finales

En esta propuesta inicial, la autobiografía fue abordaje de suma importancia para adentrase al mundo de las relaciones externas y de las internas. En esta primera experiencia, la narración vivida fue un elemento de gran trascendencia ya que pudo ubicar a los momentos, las personas, los espacios, las relaciones y a la persona misma dentro y fuera de su propia narración, la interpelación de las palabras. Es por ello, que la autobiografía sí representa un método de abordaje para la reflexividad, ya que es un vehículo para el darse cuenta, no como vehículo en terapias (que ha sido su uso frecuente), sino como una representación de la práctica social de existencia.

A través de ella se pueden extraer aspectos de género, roles y estereotipos, signos y símbolos, relaciones sociales:

- La posibilidad de contarse en primera persona.

- Muestra transiciones y vínculos entre unos acontecimientos y otros.

- Se dan detalles sobre el tiempo, los espacios, los motivos, planes, estrategias, la capacidad y habilidad para afrontar o manejar los acontecimientos.

- Permite identificar los acontecimientos de acuerdo con la perspectiva de mundo del narrador.

- Se desarrolla en torno a núcleos temáticos que son considerados relevantes para el narrador (para entender cómo los acontecimientos fueron vividos e influyeron en las acciones tomadas).

- Permite acceder a acontecimientos, personas, lugares, que aunque el narrador no exprese manifiestamente su integración directa, se conectan con otros hechos.

- Contextualización e integridad narrativa que permite obtener coherencia informativa difícilmente alcanzable de otro modo.

Referencias

Clandinin, J. (2007), Handbook of Narrative Inquiry: Mapping a Methodology, Left Coast Press, California.

Espinoza, H. (2011). El héroe que llevamos dentro. Cómo y para qué somos como somos los venezolanos. Valencia: Dirección de Medios y Publicaciones, Universidad de Carabobo.

Fornet-Betancourt, R. (2009). Interculturalidad en procesos de subjetivización. Reflexiones de Raúl Fornet-Betancourt. México, D.F: Consorcio Intercultural

Foucault, M. (1979) Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. 2da ed. México: Siglo XXI.

González M, J. (2007). Historias de Vida y Teorías de la Educación: Tendiendo puentes. Encounters of Education, v8, pp. 85-107.

Jodoroswky, A. (2011) Metagenealogía El árbol generalógico como arte, terapia y búsqued del yo esencial. México: Siruela

Jung, C.G. (1970). Arquetipos e inconsciente colectivo. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica

Maganto, C. (2010) Utilidad clínica de la autobiografía. Revista de Psicoterapia, 2010, 21(82-83): 83-105

Mcgoldrick, M. (2015). Genograma en la evaluación familiar (Terapia Familiar). España: Gedisa.

Olivé, T. (2014). Terapia Gestal. Obtenido de http://terapiasgestalt.es/familia-el-ideal/

Ricoeur, P. (1997). Narratividad, fenomenología y hermeneútica. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Roscoe, K. D. y Madoc, I. (2009). “Critical social work practice a narrative approach”. International Journal of Narrative Practice, núm 1(1), pp. 4-13.

Perls F., Hefferline R.; Goodman P. (1951) Terapia Gestalt: Excitación y crecimiento de la personalidad humana. Los libros del C.T.P.

Shützenberger, A. (2006). Ay, mis ancestros. http://www.archetipos.com/wp-content/uploads/2014/10/Ay-mis-abuelos.pdf.

Users Today : 62

Users Today : 62 Total Users : 35415337

Total Users : 35415337 Views Today : 74

Views Today : 74 Total views : 3348304

Total views : 3348304