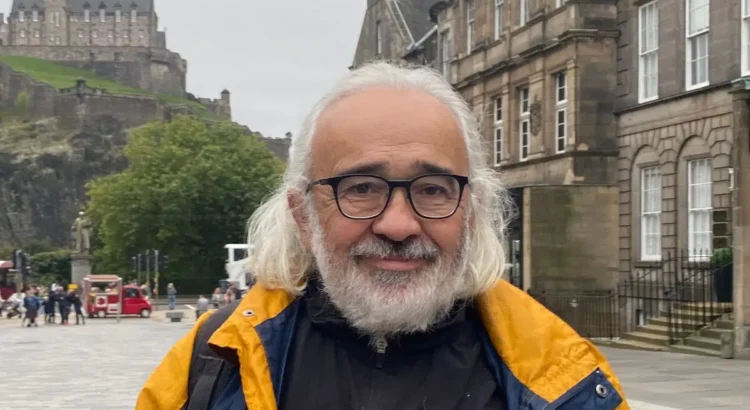

Antropóloga, educadora, ingeniera agrícola, escritora, activista ecofeminista, desde las múltiples perspectivas desde las que mira el mundo, Yayo Herrero siempre tiene algo que decir: algo que te interpela, que no habías pensado, o que habías quizás intuido sin acertar a darle forma. Sin aspavientos intelectuales, ni cierres dogmáticos, Herrero mapea sin esfuerzo las urgencias y desafíos que se nos vienen encima como especie interdependiente y ecodependiente.

Sin embargo, a través de sus palabras, el futuro no se ve como un abismo de violencia y extinción ineludibles, un apocalipsis paralizante, si no que al tiempo que bosqueja de manera realista las amenazas, plantea la existencia de caminos, miradas y prácticas para evitar ese destino que se nos presenta como inexorable para la mayoría, del que solo podrán escapar unos pocos privilegiados si se sigue la errática hoja de ruta del capitalismo depredador.

En Los Cinco Elementos (Arcadia, 2021), Herrero propone un viaje por lo que nos integra y lo que nos rodea, agua, tierra, aire, fuego y vida, para mirar bien de cerca el planeta que habitamos y distanciarnos al mismo tiempo de una cultura desvinculada de lo esencial para la existencia.

Defines tu libro como una cartilla de alfabetización ecológica. ¿Padecemos de analfabetismo en este ámbito?

Sí, creo que tenemos un problema claro de analfabetismo ecológico. Además, curiosamente, a veces, cuanto más especializada está la persona, cuanto más profunda es la formación, más profundo es también ese analfabetismo. Se trata de un analfabetismo que, fundamentalmente, nos hace incapaces de comprender sobre qué pilares descansa la vida: la de los seres humanos y la vida en general. Así, nos convierte en personas absolutamente ciegas a la hora de percibir los cambios y los deterioros que se producen y que nos ponen en riesgo.

¿De dónde sale este analfabetismo? ¿A qué intereses responde?

Creo que hay una parte que no responde tanto a intereses, sino que es el fruto de una determinada cultura, como es la cultura occidental, que se divorció de la tierra y de los cuerpos hace mucho tiempo. Una cultura que es patriarcal, entendiendo el patriarcado no tanto como un sistema en donde los hombres tienen más, o tienen poder sobre las mujeres, sino como una cultura en la que hay algunos seres privilegiados, que se conciben a sí mismos como seres absolutamente independientes de la tierra y de su propio cuerpo, y que no se responsabilizan de los cuerpos de otras personas.

Es ese no sentirnos parte de esa trama de la vida que integran plantas, animales, el aire, el agua, la tierra y, por otro lado, sentirnos desvinculados o independientes del resto de las personas, lo que conforma una cultura en donde ha podido nacer un sistema económico como es el capitalista, que es un sistema absolutamente destructivo, una cultura que desprecia la tierra, que se siente por encima de ella y por tanto la destruye sin ningún tipo de problema. Y no es ni siquiera capaz de darse cuenta de a dónde nos lleva esta destrucción y de cuáles son los síntomas que la evidencian.

¿Cómo se podría revertir esta mirada desde el afuera, en este contexto de urgencia y de ruido?

Desde mi punto de vista, las miradas ecofeministas, las miradas de lo que hemos llamado los enfoques de la sostenibilidad de la vida, pueden aportar bastante. Por una parte: el auto percibirnos como seres absolutamente necesitados, los seres humanos somos seres necesitados desde que nacemos hasta que morimos. Necesitados significa que constantemente, cotidianamente, necesitamos alimento, agua, refugio, relaciones, energía, y todo esto que necesitamos procede de relaciones humanas que lo proporcionan, es decir, relaciones de cuidado y atención. Pero, por otro lado, todo esto que necesitamos depende en primera instancia de los bienes fondo de la naturaleza. No hay economía posible sin naturaleza, no hay tecnología posible sin naturaleza, no hay nada si no hay una naturaleza en la que se sustente.

Precisamente en este contexto de urgencia es muy importante levantar un poquito la mirada de esa cultura dominante para darnos cuenta de que lo que está detrás de la quiebra, del cierre o de la ralentización de una buena parte de la economía industrial ahora mismo, no es más que la dificultad de acceder a las materias primas, de acceder a productos a los que no estamos accediendo, en parte por problemas del propio sistema, cuellos de botella y demás, pero en parte, también, porque empieza a ser evidente la translimitación, es decir, la superación de los límites físicos del planeta.

Es decir, lo que hace que muchas personas se vean ahora mismo en procesos de cierre de sus empresas o en riesgo de que cierren, no es precisamente la aplicación de políticas ecologistas, sino más bien la propia bulimia del sistema que peta de su propio éxito, que ha sobrepasado los límites a tal velocidad que directamente se hace imposible su mantenimiento. En un contexto de urgencia y en un contexto de translimitación, la posibilidad de que las personas, todas las personas, tengan cubiertos sus derechos y aquello que es necesario para que se sostenga la vida, depende básicamente de que seamos capaces de volver esa mirada a la tierra y a aquello de lo que dependemos.

Hablar de los cinco elementos, ¿es una forma de combatir esa ficción de distancia?, ¿por qué elegiste esta estructura para el libro?

La estructura fue casi una casualidad. Lo que he escrito los últimos años ha sido básicamente ensayo. Intentaba explicar las cosas que veía de una forma lo más clara posible. Pero es verdad que siempre me ha encantado escribir y tenía muchas ganas de hacerlo con un tono distinto. En los últimos años he tenido la posibilidad de trabajar con gente del mundo de la cultura y me daba cuenta de que el lenguaje de la racionalidad no es un lenguaje que baste para mover emociones, para mover sensaciones, para despertar ese amor por la vida y por la tierra que yo creo que hace falta para revertir la crisis civilizatoria en la que la que estamos, para afrontarla con dignidad y con justicia.

Entonces en Ctxt me propusieron hacer una serie de cinco artículos para el verano. Hablando con [el director] Miguel Mora le decía, casi pensando en voz alta, tengo que ver cómo abordar el tema. Y él dijo: los cinco elementos, así como de coña. Pues yo lo vi inmediatamente. Es una forma de ir entrando por cada uno de esos cinco elementos. El agua, el aire, la tierra o el fuego en nuestra cultura, en la mitología, en la ciencia, en la vida cotidiana, tienen unas conexiones absolutamente claras y son elementos que están en riesgo. Y el último elemento que siempre está en discordia, ¿cuál es? La vida. A mí me parece que es una cosa tan flipante que un cúmulo de casualidades, de reacciones químicas, hace 5000 millones de años se hayan podido convertir en una cosa tan absolutamente diversa, resiliente, variada. Me parecía que merecía la pena explorar eso. Me lo he pasado fenomenal escribiéndolo, aunque es verdad que me daba cierto pudor hacerlo. Cuando la gente de Arcadia me propuso publicarlo, me dijo que por qué no lo alargaba introduciendo algunas historias de vida más propias. Seguí disfrutando un montón, pero tengo que reconocer que era una cosa tan distinta. Me daba cierto pudor. Te expones más.

Luego, este año, volví a plantearme hacer otra serie que ha dado lugar a otro librito que ha salido ahora, que se llama Ausencias y extravíos (Ed. Revista Contexto, 2021). Sigue un poco la misma estela, pero en este ya hemos intentado profundizar un poco más en las miradas antropológicas que generan el que no miremos, que rechacemos el miedo y así también rechacemos el anclaje a la tierra.

Has hablado de la mirada en la distancia, desde afuera de la tierra, como algo que nos aleja de comprender lo que está pasando, y de la mirada extrañada, poder mirar la propia cultura para percibir sus contradicciones y derivas. Me interesa esta dicotomía: ¿la aceleración y la inercia nos impide ejercer esta mirada extrañada?

Prácticamente, cualquier cultura pierde un poco la capacidad de mirarse a sí misma, como desde fuera, es normal. Cualquier cultura tiene más facilidad para mirar con ojos extrañados otras diferentes, lo que considera que está un poco fuera de ella, que lo propio. Sin embargo, en este momento es muy necesario, creo yo, el mirarnos con ojos extrañados, porque efectivamente hay una distancia que por otro lado es una distancia absolutamente ficticia. Nadie puede vivir fuera de su cuerpo. Nadie puede vivir fuera de la tierra o desconectada de ella. Pero hay un sistema de poder, de dominio, de privilegios, que hace que una parte de la humanidad pueda, digamos, experimentar, esa distancia. Es una parte privilegiada, pues son los sujetos patriarcales quienes pueden vivir sin ocuparse de nadie, como si no tuvieran que ocuparse de nadie, ni siquiera de su propio cuerpo. Son los sujetos colonizadores que pueden vivir distanciados de la tierra y de los límites, digamos, porque depredan básicamente los bienes y los recursos que vienen de otros territorios. Esas distancias que se han establecido resultan invisibles en nuestra cultura. Son normales porque no nos percibimos ni ecodependientes ni interdependientes. Por tanto, esa mirada extrañada es precisa.

En algunos momentos tenemos esos destellos de extrañamiento. Por ejemplo, cuando erupciona el volcán de la Palma y en ese momento vivimos de forma sorprendida el “¿pero no se puede hacer nada?” Esa pregunta, en una cultura en donde la tecnología o la economía nos ha prometido resolver absolutamente todos los problemas, incluso los que ella misma ha creado, implica momentos de extrañamiento que te hacen sentirte parte de algo que es mucho más grande, de lo que eres una pequeña porción. La pandemia creo que fue en sus primeros momentos un tremendo momento de extrañamiento, de mirarnos desde fuera, de ver cómo la economía se desvanece y se cae como un castillo de naipes en apenas quince días y de forma globalizada. O como cuando hay que declarar cuáles son los trabajos esenciales, y ves, con la mirada extrañada, que resulta que muchos de los trabajos peor pagados, menos valorados y más despreciados del mercado laboral son los que no pueden dejar de hacerse. Mientras que otros muchos, muy bien pagados y muy bien considerados, pueden ser perfectamente prescindibles.

Tenemos esos pequeños momentos de extrañamiento que yo creo que son muy importantes y que te ayudan un poco a reconectarte. Ahí también mirar otras culturas nos puede ayudar un montón. Los pueblos originarios, por ejemplo, que nunca se han desvinculado de la tierra, o mirar también lo que nos enseña el pueblo gitano. Los vínculos comunitarios, el apoyo mutuo, evidencian cómo una cultura perseguida, estigmatizada, ha seguido, sin embargo, manteniendo una fuerza, un orgullo de pertenencia tremendo, precisamente porque tiene unos vínculos comunitarios y unas convicciones, digamos, que permiten luchar o resistir contra toda esta droga dura que supone el capitalismo como sistema generador de deseos y sistema generador de subjetividades.

Esta mirada extrañada te permite esbozar una descripción muy interesante de cuestiones como la de Elon Musk intentando llegar a Marte, algo que parece implicar una cierta cultura de niño privilegiado que puede jugar con todo.

Creo que nuestra cultura antropocéntrica, desvinculada de la tierra, una cultura además absolutamente tecnólatra, capitalista y muy patriarcal, es una cultura que premia precisamente los rasgos del niño más caprichoso. Mientras nos criamos en una familia como me crié yo, con cuatro hermanos y hermanas, desde pequeñita estas escuchando constantemente el “tienes que compartir con tus hermanos”, “no te pases, que esto no lo hay para todos, repártelo”, este tipo de cosas, tienes esa especie de justicia materna que hemos aprendido en las casas. Sin embargo, desde que empiezas a socializarte y empiezas a educarte dentro del mundo, el premio es justamente a la actitud contraria, al “compite, persigue todo lo que deseas, no te plantees ningún límite, no renuncies absolutamente a nada”. Y terminan siendo premiadas aquellas personas, por supuesto, que están en una situación de clase que se lo permite: Aquellas personas que no se plantean ningún tipo de límites y asumen como filosofía de vida el “todo aquello que quieras, todo aquello que desees, tienes derecho a perseguirlo y tienes derecho a tenerlo”.

Además, no existe ningún tipo de límite que te impida el conseguir todo aquello que quieres. Eso hace que incluso las propias personas subordinadas, explotadas, sometidas, miren con admiración al que ha conseguido todo eso, que alberguen además el sueño de que van a poder conseguirlo. Y esto en los discursos de Elon Musk adquiere una dimensión absolutamente obscena. Es decir, el tipo te puede decir que no hay futuro posible en la tierra, que solamente el terraformar otros planetas es lo que va a permitir la supervivencia. Y te dice además, que dentro de cien años estaremos en disposición de que un grupo de un millón de personas viva en otro planeta. Entonces se te olvida que somos siete mil ochocientos millones de personas. Se te olvida que la solución que se está proponiendo es una solución absolutamente primacista, accesible solamente a gente que tiene muchísimo dinero, y que encima el premio es irte a vivir a un planeta donde tienes que meterte bajo tierra, donde vas a tener que reciclar desde tu caca hasta todo lo que tienes. Vas a tener que cultivar tus propios alimentos.

Te vas a ir a Marte a vivir como podría vivir un agricultor ecológico en la Tierra, solo que lo puede hacer sin estar debajo de ella y respirando el aire limpio que tenemos. Es tremendo. Sin embargo ese culto a superar cualquier tipo de límite, hace que muchas personas dejen de mirar la posibilidad de su propia extinción y de la propia degradación de sus condiciones de vida, para mirar con admiración el hecho de que quizás en algún momento puedan ser de los afortunados que viajen y escapen y puedan terraformar Marte.

Cuando Bezos hace su primer viaje, en el que está 15 minutos en el espacio, sube, baja y mira a las cámaras de televisión. Emocionado, casi con lágrimas en los ojos, le da las gracias a los trabajadores de Amazon porque son ellos los que han permitido que él pueda cumplir ese sueño. Luego viene un tormentón de estos del cambio climático y mueren seis trabajadores en una fábrica de Amazon porque no han podido salir de la fábrica, porque no les permitieron salir a tiempo: esos son los que han permitido que Jeff Bezos cumpla su sueño de pasar 15 minutos en el espacio a partir de una cantidad ingente de dinero, de materiales, de energía que hacen falta para garantizar que todo el resto seamos capaces de adaptarnos a las condiciones de un planeta translimitado con urgencia. Es una paradoja, tiene que ver mucho con lo que cuenta la película Don’t look up.

Creo que has dado con una de las pocas personas que no la han visto todavía.

Pues es una buena película. A mí, desde luego, no me parece que sirva para explicar el cambio climático, que es lo que se supone que puede explicar, porque lo plantea como algo venido de fuera y como algo absolutamente inexorable que no tiene más que solución tecnológica y política. Y yo creo que más bien es un problema que requiere de mucha organización social, mucho reparto de la riqueza, mucha mirada de clase, de género. O sea, que en eso me parece que no es la metáfora mejor escogida, pero desde luego el tema de la escapada de los ricos, el sueño de escapada para unos pocos, sí que me parece que lo explican muy bien.

Parece haber un cierto culto a la exclusividad ahí, mejor ser unos pocos elegidos aunque tengamos que vivir en Marte bajo tierra, que quedarnos en la Tierra a correr la misma suerte que el populacho. ¿De qué manera este culto a la exclusividad, al privilegio de la salvación para unos pocos, expande las zonas de sacrificio de las que hablas en tu libro?

Creo que, claramente, el mundo se está polarizando más entre espacios de privilegio cada vez más pequeñitos y zonas de sacrificio donde la tierra, los animales, las plantas, el aire y las personas son cada vez más sacrificadas, donde la gente es convertida básicamente en población sobrante. Digamos que el extractivismo acompaña el proceso colonizador, tiene más de 500 años de historia. En los últimos años, había que plantear todas estas cosas con lenguajes políticamente correctos. La promesa siempre ha sido el desarrollo, la generación de puestos de trabajo. Y vemos muchas zonas en muchos países convertidas en verdaderos territorios devastados, donde la vida humana es precaria, es dura, es miserable o simplemente no es posible. Ya ha generado importantes expulsiones y esto nos empieza a llegar también a otros territorios.

Territorios cada vez más cercanos…

Sí, por ejemplo, Murcia, toda la Región de Murcia, me parece la zona de sacrificio más fuerte que tenemos dentro de la península. Por un lado ves el Mar Menor completamente envenenado y podrido, pero es un lugar donde también hay importantes restos de contaminación de dinámicas extractivista anteriores. Es un lugar en donde la agricultura industrial está esquilmando el agua subterránea y genera importantísimas cuotas de contaminación. Y a la vez es uno de los lugares donde la renta per cápita es más baja, donde hay unas altísimas tasas de incidencia de enfermedad y de cáncer, donde la pérdida de fertilidad, de calidad del semen tiene las tasas más altas —por lo que las posibilidades de reproducción humana voluntaria son más precarias—, donde suelen estar en los niveles más altos de tasas de violencia y maltrato. Es decir, es un lugar en donde la vida humana se precariza a pasos agigantados, junto al territorio que la sostiene. Creo que sí que vamos entrando en dinámicas de colonización interior.

Un proceso de colonización interior brutal, que nos cuesta mucho ver porque entre otras cosas, se ha dejado de mirar lo que hemos hecho en otros territorios o lo que ha sucedido en otros territorios. El relato dominante de la cultura occidental como una cultura superior, como una civilización superior, de la supremacía de la ciencia occidental sobre el resto de saberes y conocimientos, lo que ha construido ha sido una idea de que si aquí las cosas iban mejor, mejor desde el punto de vista capitalista, obviamente, era porque en otros lugares el conocimiento, las tradiciones, la cultura eran más primitivas, eran menos valiosas y por tanto era un hecho natural el que nos pudiera ir mejor.

Yo creo que esa mirada sigue estando muy presente, incluso lo vemos a la hora de abordar el proceso migratorio, muchas veces procesos de verdadera expulsión económica o ecológica, es decir, de diferente naturaleza. Sin embargo cuesta ver el hecho migratorio como un problema ético y político, y más bien se mira como si fuera simplemente una cuestión de amenaza. Convertir al otro, al otro diferente, al otro explotado, al otro subordinado, ya sean personas racializadas, mujeres o lo que sea, en una amenaza, funciona para recrear o para fortalecer esa mirada supremacista que continúa apuntalando un sistema que destruye y que hace que los núcleos de privilegio sean cada vez más pequeñitos.

Entiendo que esa alterización es funcional a la idea de sacrificio, no faltan por ejemplo estereotipos sobre los murcianos o sobre la juventud, a la que se estereotipa como floja mientras se la precariza y explota.

Absolutamente, incluso dentro de los propios sectores progresistas terminas viendo estas frases que a mí me echan mucho para atrás, cuando se dice, pues que se coman lo votado. Que se coman lo que han votado. No dejan de ser más que estereotipos, se tilda a las personas de ignorantes que no se enteran de nada, que sostienen su propia desgracia… sin ver esa colonización interior tan fuerte que hay.

Por eso apelaba a la película de marras, porque sí que me parece que el tema principal, el que todo el mundo —todos los sectores de privilegio, de dominio,— lo que acaben clamando sea: no mires, no mires, no mires, no mires, es absolutamente tremendo y creo que que está en el origen de mucho de lo que hay. La clase obrera lo primero que tuvo que hacer fue empezar a aprender a mirar su propia explotación para poder organizarse, porque hasta el momento la clave era básicamente que no se miraran, no se vieran y no se sintieran como seres explotados. Ahora mismo, desde mi punto de vista, o miramos lo que hay o es muy difícil poder articular formas distintas de organización que nos permitan salir de ello.

A veces, hasta los propios sectores políticos progresistas no se les cae de la boca el tema de: “esto no se puede plantear así. Esto no se puede decir así. Si lo decimos así no va a generar más que miedo paralizante”. O, “las personas no son capaces de entender esto si lo planteamos así”. Ahí no hay más que un tremendo elitismo, en mi opinión, que permite decir qué es capaz de ver una persona o qué no es capaz de ver, o qué es capaz de hacer una persona y qué no es capaz de hacer. A mí me parece que necesitamos también una especie de mirada decolonial, interna, igual que han hecho los pueblos que han aprendido a bucear en su propio proceso de colonización desde miradas que lo impugnan. Yo creo que aquí lo necesitamos también con mucha urgencia.

Hablas también de la importancia de la palabra, es muy bonito el texto en el que evocas a tu abuela, su manera de narrar. En el libro vas entrelazando distintas formas, distintos formatos, distintos modos de abordar la realidad. ¿Por qué contar así, pasando de lo más teórico a lo más social, de lo más activista a recuerdos personales?

Yo me formé como ingeniera y aprendí a mirar el mundo desde un lugar, el lugar de la ingeniería, de la racionalidad, de la medida, de la eficiencia. Después, años más tarde, sobre todo gracias a ir de la mano de otras personas activistas que fueron mis compañeras, —estoy pensando en Ramón Fernández Durán, pero también, por ejemplo, Isabel Bermejo, una compa de ecologistas que fue la pionera en el trabajo sobre transgénicos— me di cuenta de que mi mirada era tremendamente parcial.

Cuando empecé a formarme en temas que tenían que ver con ciencias sociales o con la antropología, me di cuenta de que tenemos una cultura absolutamente fragmentada, hemos aprendido a mirar lo económico por un lado, lo reproductivo por otro, las ciencias por un lado, las artes por otro. Nos cuesta mucho encontrar diálogos entre todo eso, que son conocimientos y miradas absolutamente necesarias. Creo que una buena parte de los retos que tenemos por delante, sobre todo en la educación, de forma clarísima, es aprender a poner en diálogo diferentes saberes y a entender que la realidad no la puedes mirar solamente desde un lugar, sino que la tienes que mirar desde diferentes lugares. Ahí el feminismo, con esto de que lo personal es político, me hizo ver también que la política no era lo que pasaba en un espacio separado del conjunto de la vida cotidiana, sino que estaba plenamente inserta.

Hace falta aterrizar las grandes teorías, conectar con las palabras, con lo que pasa con los cuerpos, con lo que pasa con las relaciones, lo que pasa en las vidas cotidianas, que es donde se viven los grandes malestares y es donde se vive la injusticia, que es donde se vive la crisis ecológica más profunda y donde además podemos construir las salidas y unas culturas que se apoyen en la suficiencia, en el reparto de todo, en la generación de obligaciones y de derechos y en el cuidado. Y ahí el lenguaje me parece importantísimo, porque al final es una gran tarea de seducción.

Más allá de la labor pedagógica, de saber comunicar que hay que cambiar la mirada, de entender incluso la dimensión del desafío…¿cómo afrontamos la cuestión del poder? ¿cómo apuntar a que todo ese conocimiento se convierta en una transformación real?

Yo veo dos factores que están completamente relacionados. Uno de ellos tiene que ver con que aprendemos, sobre todo, haciendo. Entonces, me parece que ese cambio, que esa transformación cultural que vamos haciendo es importante hacerla articulando iniciativas, proyectos y cosas a las que les demos la oportunidad de funcionar. Me estoy refiriendo a todo aquello que llamamos alternativas sociales que impulsamos, que ponemos en marcha y que construimos de forma autogestionada. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de la gente que se articula en los medios rurales para producir de otra forma distinta y para recuperar o dinamizar un tejido rural vivo —que no sea un tejido rural gentrificado, la llegada de miles de personas al rural para hacer vida urbana dentro de espacios más agradables— cuando ponemos en marcha proyectos productivos, lo que vemos dentro de las redes de economía social y solidaria, en las cooperativas… cuando estamos poniendo todo eso en marcha, lo que estamos es experimentando políticamente y haciendo, por un lado, laboratorios de experiencia que generan poder colectivo —el poder que te da ser consciente de que somos capaces de hacer cosas que funcionan de otra forma— y, por otro lado, generan esa sensación de éxito, de hacer cosas en común.

Creo que el gran reto que tenemos por delante es generar diferentes dimensiones y formas comunitarias. Y eso hay que experimentarlo y hay que ponerlo en marcha en unas culturas absolutamente individuales. Y creo que el ponerte en marcha y experimentar el éxito colectivo da posibilidad y capacidad de organización. Desde lo pequeño no derogamos los tratados de libre comercio, que de alguna manera permiten ese blindaje de los privilegios de la gente más rica, no cambiamos algunas cosas que en términos de urgencias y en términos de escala es importante cambiar para conseguir esa resiliencia y esa capacidad de adaptación a las condiciones materiales. Ahí la capacidad de organización es clave y yo creo que es donde tenemos un escollo importante en este momento.

Noto especialmente a Madrid como sumida en la tristeza. Me refiero a la gente activista, mis compañeros y compañeras de siempre de Madrid. Veo una sensación de tristeza, probablemente tras haber visto que todo lo hermoso que se generó con el proyecto de Ahora Madrid se desvaneció porque no se fue capaz de generar una alternativa. Se hablaba mucho de política nueva, pero se puso en marcha y se materializó con muchas dinámicas de política tremendamente vieja. Así se te desvanecen las ilusiones de organización.

Es el viejo debate sobre si lo institucional es una oportunidad o una trampa.

A mí, desde luego, no me da igual quién gobierne y quién esté en las instituciones. Me importa muchísimo. Pero soy de las que creo claramente que, con la correlación de fuerzas actual y con el modelo que tenemos, que es preciso ir modificando y transformando radicalmente, me parece imposible que eso se pueda conseguir si no hay mucha gente que quiera y desee esos cambios y que esté organizada para conseguirlos.

Veo, por ejemplo, toda la polémica con la reforma laboral. Y digo: claro, es que si tú esperas que Yolanda Díaz sola, o tres ministros, o cinco ministros en un gobierno con la correlación de fuerzas que hay, le den una vuelta de tuerca y hagan una reforma que esté en las antípodas, sin un movimiento sindical organizado en la calle, sin un montón de gente que desee y quiera esos cambios y esté dispuesta a pelearlos, yo creo que estamos totalmente fuera de la realidad.

En ese marco y con todo delegado a gente que se bate el cobre —yo no dudo del esfuerzo, por ejemplo, de una persona como Yolanda Díaz— pero sin una base social detrás que esté clamando, es imposible conseguir los cambios que hacen falta para abordar la situación tan grave que tenemos. Por eso, el cambio cultural y la pedagogía política, no los veo desvinculados de la organización. Creo que de hecho es parte de lo mismo, que cualquier movimiento social que ha conseguido cosas se ha tenido que formar, se ha tenido que educar y lo ha hecho a la vez que peleaba: desde las sufragistas, el movimiento ecologista, el movimiento obrero.

Hablabas antes de un cierto elitismo ideológico, de un “esto no se va a entender” ¿No se pierde fuerza por una falta de radicalidad, de empujar propuestas que podrían mejorar significativamente nuestro presente y nuestro futuro?

Efectivamente, yo creo que la ausencia de radicalidad en el momento que estamos viviendo es un problema. Y cuando digo ausencia de radicalidad no estoy diciendo salir de una forma más o menos gritona. Hay un reto importante, que es comunicar la radicalidad de una forma serena. Algunas veces probablemente no tenga por qué ser sereno y la expresión de la rabia, del enfado, de la injusticia es absolutamente necesaria. Pero me parece que radicalidad no es tener discursos en los que gritas un montón y los llenas de un montón de palabras terminadas en ismos, no, sino que en este momento la radicalidad es básicamente ayudar a mirar qué es lo que está pasando, ayudar a mirar lo que el discurso científico nos está planteando y traducirlo en vidas cotidianas. Yo creo que hay una labor importante de puente y de traducción a hacer entre muchas de las cosas que vemos.

Y luego, esto es una opinión pero lo creo con firmeza, en los últimos años una parte importante de la política —y me refiero principalmente a las izquierdas— se ha centrado excesivamente, y a veces casi únicamente, en el tema de la comunicación. Creo que ya se ha interiorizado que hacer política es simplemente adueñarte del relato. Y me parece que desde luego, el relato que se hace de las cosas es muy importante. Me parece que la comunicación es absolutamente fundamental, pero no es ni lo único que hay en política, ni desde luego lo que deba determinar la política. Es decir que muchas veces, estoy hablando sobre todo de personas que aspiran a llegar o están en la política institucional, tú hablas con muchas de ellas, —que son amigas y son absolutamente conscientes, o incluso escriben los mismos diagnósticos que hacemos desde otros lugares de una forma absolutamente detallada—, pero lo que viene inmediatamente después es el tema de que plantear estas cosas hace directamente inviable la posibilidad de ganar unas elecciones y que, como la clave del cambio político está en ganar las elecciones, hay que subordinar el discurso a lo que las personas están dispuestas o están preparadas para escuchar y entender.

Entonces ahí nos metemos en un lío monumental, porque primero, te sientes con la capacidad de determinar qué es lo que las personas están dispuestas o están preparadas para entender, escuchar, ahí hay un ejercicio de cierto elitismo que desde mi punto de vista es muy problemático. Creo que todo el mundo, depende de cómo se cuenten las cosas y se expliquen, está plenamente capacitado para entender, y todo el mundo tiene el derecho a tener la posibilidad de hacerse cargo de su propia vida y de las de otros. Y me parece que la clave de la política es precisamente generar que las personas seamos capaces, tengamos la posibilidad de hacernos cargo de nuestras propias historias con otras y otros.

A veces también el problema es, quizás, cierta sensación de esto no voy a saber explicarlo, no voy a poder contarlo. A mí, por ejemplo, no hay frase que me reviente más que cuando se habla de temas de energía y hablas de la crisis, de los precios, del oligopolio energético, del pico del petróleo, que alguien te diga: “mira, la gente lo único que le importa es cuánto menos va a pagar en la factura de la luz y lo demás no entres porque no les interesa”, y dices, “¿pero cómo es posible esto?”. Claro que la gente quiere pagar menos en la factura de la luz, claro que habría que pagar menos en la factura de la luz, pero asumir que la gente tiene deseo y capacidad para entender lo que está detrás de los procesos es clave.

No creo que nadie tenga que salir en una cámara de televisión diciendo mira, si seguimos así, el resultado, según las curvas del informe Meadows, es que la mayor parte de la población del planeta está condenada a la extinción. Pues probablemente no haya que decirlo así de bestia. Pero hay que explicar las cosas para que se entiendan. Es como si los médicos no nos dijeran que tenemos un cáncer grave por no preocuparnos y no asustarnos y por tanto no tuviéramos la capacidad de enfrentarnos a él. Entonces, creo que esa reducción de la política institucional a quién gana el relato, y el desvincular la política institucional de la organización, de la capacidad de crear personas cada vez más conscientes, de generar una especie de identidad y de ciudadanía terrícola, me parece que es un problema importante y creo que está también detrás de esa desafección y de esa desmovilización que hay.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/ecofeminismo/yayo-herrero-gran-reto-generar-diferentes-formas-comunitarias-en-culturas-absolutamente-individuales

Users Today : 69

Users Today : 69 Total Users : 35416046

Total Users : 35416046 Views Today : 90

Views Today : 90 Total views : 3349320

Total views : 3349320