Por: Jara Atienza

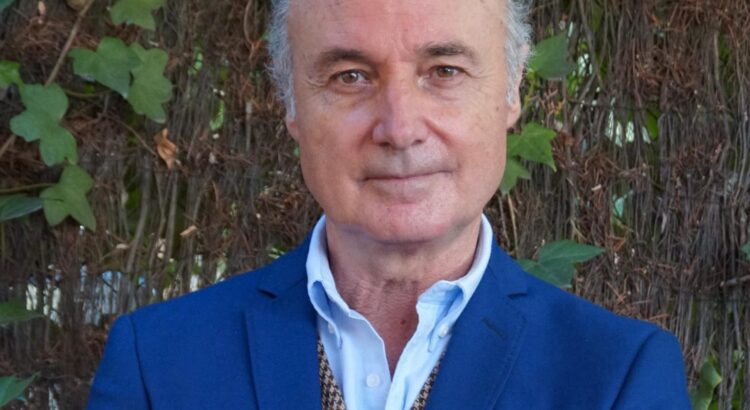

«He venido a perturbar», advierte de entrada Remedios Zafra (Zuheros, 1973) antes de iniciar su conferencia en la última edición de ‘Diálogos de Cocina’, unas jornadas organizadas bienalmente por el Basque Culinary Center, el restaurante Mugaritz y Euro-toques desde hace ya 15 años como espacio de reflexión sobre la creatividad y el mundo de la gastronomía. La voz melódica y apacible de Zafra, científica titular del Instituto de Filosofía del CSIC, contrasta con la severidad de sus palabras, que impactan como un golpe de realidad en los oyentes. La misma sensación que permanece tras leer su primera obra, ‘El entusiasmo’, un ensayo sobre la precariedad y el trabajo creativo en la era digital. En su último libro, ‘Frágiles’ (Anagrama), la escritora ahonda en la ansiedad y el agotamiento derivados de «una autoexplotación normalizada». Hablamos con ella sobre esa «nueva cultura» que, cuando menos, perturba.

«En el gesto de escribir, hablar y compartir hay una belleza que excede la del pensar. Me refiero a la belleza de crear contagio y pensamiento colectivo, que es donde se asume un riesgo: el de incomodar a una comunidad acostumbrada o resignada», le explicaste al filósofo Diego S. Garrocho en un reportaje de Ethic sobre la belleza del pensar. ¿Por qué crees que nos resulta tan difícil atrevernos a pensar, a poner un pie fuera de lo que nos viene dado como inamovible?

Una de las cosas que caracterizan la cultura contemporánea es la complacencia. Estamos acostumbrados a que todo aquello que nos molesta tenga un botón que nos permite apagar, encender o comprar. Esa forma de construir la sociedad consumista (y complaciente) hace que pidamos que nos suministren cosas positivas porque la vida ya viene, por defecto, con cuestiones muy negativas. Creo que los que nos dedicamos al pensamiento crítico, a la filosofía o al arte tenemos la obligación de facilitar la incomodidad del pensamiento. Todos tenemos miedo a aquello que pueda doler y el pensamiento comienza, irremediablemente, doliendo; nos hace ver cómo somos frente a un espejo o en relación a los otros. Esa visión es incómoda porque siempre nos hemos visto mejor que lo que somos. Todo lo que ha cambiado el mundo ha tenido que ser, de entrada, incómodo y perturbador. Para mí, esa es la base de la transformación de lo humano y de la mejora de la sociedad. Aunque, claro, ante el cambio acostumbra a haber resistencia.

En tus libros hablas de cómo hemos asumido la autoexplotación movilizados por el entusiasmo. ¿Cómo hemos llegado a normalizar esta situación?

Hay una línea muy orgánica entre la precariedad y la autoexplotación, porque la precariedad hace referencia no solo a personas en situaciones precarias, sino también a la precariedad que existe hoy en el proceso de creación. Para los que nos dedicamos a trabajos más creativos, cuando estamos sometidos a situaciones de precariedad lo normal es que hagamos obras flojas, hechas de cualquier manera, porque prima la cantidad, hacer mucho desde la productividad frente a la calidad. Hablamos de una precariedad laboral que se camufla con la motivación y el voluntarismo, con el entusiasmo. Por eso es normal escuchar frases como: «Qué suerte tienes de dedicarte a lo tuyo», aunque «lo tuyo» esté precarizado. En ese circuito en el que se introduce la normalización precaria es fácil llegar a la autoexplotación, independientemente del rango salarial.

Hay quien dirá que es algo que hemos elegido cada uno de nosotros.

Esa es la gran perversión de la autoexplotación: al estar en proceso de normalización se nos hace pensar que somos responsables de nuestra propia subordinación. Nosotros mismos nos decimos que hemos elegido autoexplotarnos para ser mejores en el trabajo o porque tenemos suerte de estar donde estamos, cuando en realidad es un problema estructural.

«El pensamiento comienza, irremediablemente, doliendo»

¿Dónde está el origen de esa estructura?

Hoy es el capitalismo el que promueve la autoexplotación, pero hay que ir más allá. La analogía más ilustrativa de lo que pasa la encontramos en el patriarcado, que promovía la subordinación de las mujeres haciéndolas responsables de su propia subordinación y creaba un sistema que perpetuaba el aislamiento en las casas, la enemistad entre mujeres, etc. Hablamos de cualquier sistema que se articula como normal y escogido cuando realmente no hay elección.

Esa autoexplotación es la que, sostienes, genera ansiedad en la sociedad. ¿Existe algún remedio?

La solidaridad. El movimiento feminista es el mejor ejemplo para esta propuesta que hago orientada a responder a esa ansiedad derivada de las vidas-trabajo y de la autoexplotación. He pensado en ejemplos que lo hayan logrado y el más claro es la ola feminista, esas mujeres a las que el patriarcado tenían en situaciones muy similares a la del trabajador del siglo XXI, con la diferencia de que ese aislamiento en el hogar ahora es una adicción –o un aislamiento– frente a las pantallas, que nos dan la sensación de estar conectados, pero que en realidad, cuando estamos frente a ellas, estamos concatenando trabajos. Esa enemistad que antes se alimentaba entre las mujeres y ese fomento de la rivalidad es algo que en el contexto laboral actual se hace ahora entre compañeros que compiten por los escasos trabajos o por trabajos convertidos en premio. Es como si no se pudiese garantizar unos trabajos dignos para todos.

¿Es la fragilidad lo que nos une?

Es la vulnerabilidad reconocida. Si nos fijamos en el ejemplo feminista, la solidaridad entre mujeres logró convertir algo íntimo de lo que no se hablaba porque nos hacía sentir culpables –como que ante una violación la culpa era de la mujer por llevar la falta corta– en una denuncia pública. Llega un momento en el que una mujer comparte con otra esa interiorización de culpa que ha convertido en silencio e intimidad todo el dolor proyectado por el patriarcado. Y al compartir eso íntimo se convierte en algo político, como el movimiento #Metoo, para el que solo ha sido necesario identificar algo que nos ha pasado a todos y dejar que la empatía lleve a la solidaridad. Ha sido algo revolucionario para el feminismo.

¿Cómo se puede crear esa red de solidaridad en relación al trabajo?

Cuando el trabajo es opresivo debemos compartirlo. Puede que el lazo no sea tan potente como el que existe entre las mujeres, pero debemos ser capaces de compartir para crear un conexión colectiva y promover la solidaridad. El individualismo de la autoexplotación es algo que favorece el sistema capitalista, que sostiene la precariedad como base y mantiene la riqueza de unos pocos.

Parece un poco paradójico que, como sostienen algunas estadísticas y defienden diversos pensadores, tengamos los índices de progresos más altos de la historia de la humanidad y, a la vez, seamos una sociedad repleta de ansiedad. ¿Cómo dar respuesta a esta contradicción?

Las contradicciones me gustan porque forman parte del pensamiento complejo. Hay que ver qué se entiende por progreso. El progreso es una palabra fetiche que se suele utilizar cargada de connotaciones positivas, aunque si nos fijamos bien, vemos que se trata de un contexto en el que los logros conseguidos a nivel científico y tecnológico siguen sosteniéndose en una tremenda desigualdad donde las clases medias y bajas tienden a estar cada vez más precarizadas. A eso debemos unirle la normalización de la ansiedad, como parte de esa salud mental de la que no solemos hablar, y la respuesta que el progreso nos da a esa ansiedad y que es que, como hemos progresado mucho, tenemos pastillas que, aunque no quitan la ansiedad la apagan temporalmente para que podamos seguir siendo productivos. La medicación es la respuesta contemporánea que nos da la sociedad a los problemas de ansiedad, de depresión o de estrés y son medicamentos que nos convierten en adictos. Solo hay que ver lo que ha sucedido en Estados Unidos con la adicción a los opioides. Es curioso que la respuesta no sea la psicología, dar tiempo a los trabajadores o reducir las jornadas laborales, sino que sea: ante la ansiedad, ansiolíticos. Lo digo desde un punto de vista también personal: como consumidora de ansiolíticos, cuando los tomo estoy más productiva, y cuando los dejo sufro muchísimo y me siento mucho peor. Esa medicación va agravando mi ansiedad y creando nuevas dependencias. Así que un progreso que se hace a costa de la salud de las personas no es un progreso bueno.

«La respuesta que el progreso nos da a la ansiedad son los ansiolíticos, que nos hacen seguir siendo productivos»

Me recuerda a lo que hablábamos al inicio de la entrevista, de ese miedo a enfrentarnos a asuntos incómodos, al dolor.

Yo convivo con los ansiolíticos desde que murió mi hermana y cuando paso mucho tiempo sin tomarlos es cuando me doy cuenta de que el pensamiento vale para esto, para vivir con lo que nos causa dolor, con lo que nos perturba. Si no pensáramos estaríamos todo el día en esa inercia del placer, buscando series para ocupar nuestros espacios y pantallas. La toma de conciencia es tan importante como dolorosa. Pero ese dolor que experimentamos cuando tomamos conciencia de que sufrimos, por ejemplo, una desigualdad, es necesario.

Ligado a la autoexplotación, en Frágiles hablas de que estamos sometidos a una evaluación constante, de cómo cada uno de nuestros movimientos va seguido de una valoración o puntuación. ¿Qué papel juegan las redes sociales en ese proceso de revalidación constante?

Está claro que tiene mucho que ver el haber asentado lo cuantitativo como forma de valor. Esto se debe a la cultura digital, que se asienta desde unas lentes que nos permiten ver el mundo, pero que se invisibilizan como lentes. En la cultura digital todos somos fácilmente operacionalizables y evaluables. Y esa deriva como primacía favorece las lógicas más competitivas y favorece, a medida que vas ganando puntos, dividir a las personas a favor o en contra. Las lógicas polarizadas están favorecidas por algoritmos que pueden cambiarse y ser más sofisticados, y que ahora adoptan forma de formularios y de apps donde dejamos nuestros datos. Además, nosotros, como sujetos, utilizamos aplicaciones que nos evalúan constantemente para que podamos cuantificar nuestra valía y tengamos ese impulso exponencial de ir mejorando. Sin duda, las redes sociales están muy bien pensadas para resaltar lo positivo y destacar las cosas a mejorar, de forma que las evaluaciones hacen que siempre estemos compitiendo con nosotros mismos, buscando mejorarnos en esa carrera por la perfección.

¿En esta rueda incansable, dónde se encuentra la felicidad?

La felicidad, igual que la creatividad o el entusiasmo, ha sido utilizada por el capitalismo para cargarla de valores muy positivos, empaquetarla y ofrecerla. De hecho, esa pregunta de dónde está la felicidad acaba legitimando al propio contexto capitalista que también sabe sacarle partido a la felicidad. En general, cualquier contexto de poder hegemónico que nos precede ha sido capaz de crear y señalarnos aquello que dicen que es la felicidad. Es algo como lo que decía Simone de Beauvoir: «Siempre es fácil declarar feliz una situación que se quiere imponer». El sistema actual se basa en el consumo, en vender productos, para lo que genera una imagen de placer y felicidad en torno al disfrute de consumir. Crea un determinado tipo de vida porque le sale rentable y una vez que decide que renta, proyecta la idea de qué es ser feliz. Así que la pregunta es quién tiene el poder para proyectar una idea de un mundo feliz en determinados ámbitos. Existe cierta flexibilidad que permite al mercado ir cambiando en función de lo que interese que sea esa idea de felicidad. Lo que sí queda es la esperanza, pero esa respuesta requiere detenerse a pensar en mayor profundidad.

Fuente de la información e imagen: https://ethic.es/2022/01/remedios-zafra-entrevista/

Users Today : 60

Users Today : 60 Total Users : 35416037

Total Users : 35416037 Views Today : 80

Views Today : 80 Total views : 3349310

Total views : 3349310