Por Javier García

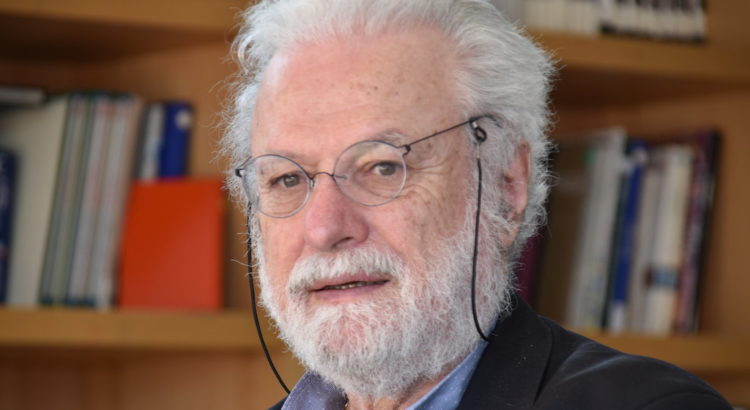

En la calle con miles de personas, algunos con flores, camina del brazo de Norman Mailer y Robert Lowell, formando un muro humano en la primera línea de la protesta. Es Noam Chomsky que marcha hacia el Pentágono para protestar contra la guerra de Vietnam, a fines de los 60. Una fotografía en blanco y negro, tomada por Fred W. McDarrah, registró ese histórico momento.

Medio siglo después, el intelectual de 89 años, considerado la “conciencia moral de Estados Unidos”, se maravilla caminando cerca del desierto de Arizona. Observando el color de las montañas al atardecer. El filósofo, lingüista y reconocido activista, que en 1955 ingresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), inició este año instalado en la ciudad de Tucson. Esto luego de aceptar una labor docente de media jornada en el Departamento de Lingüística de la U. de Arizona.

El autor de títulos como Estructuras sintácticas, que revolucionó el campo de la lingüística teórica, crítico del capitalismo y la globalización, trabajó por décadas en el MIT, que lo nombró profesor emérito. “Ha sido una experiencia notable. Es un entorno maravilloso para la investigación y la enseñanza, con interacciones permanentes para el pensamiento, en los niveles más avanzados de la Ciencia y la Ingeniería. Y, a medida que el Instituto se amplió desde 1960, también en Humanidades”, cuenta Noam Chomsky a Culto. “Pudimos establecer un próspero departamento de lingüística, que ha tenido una influencia mundial y continúa a la vanguardia”, agrega desde Tucson.

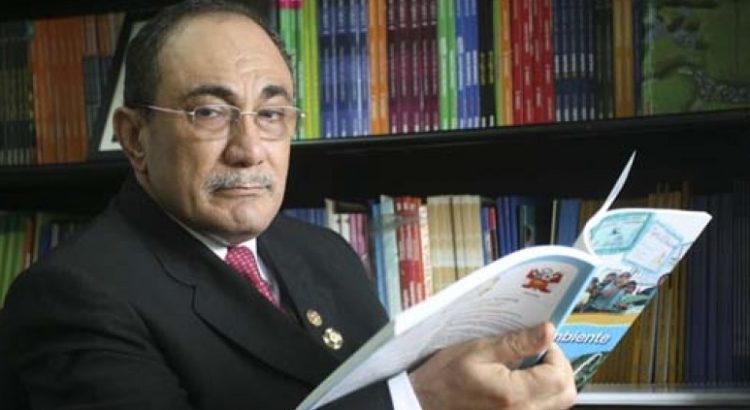

Admirado y criticado, sus opiniones expuestas en libro como El miedo a la democracia (1992), Lucha de clases (2003) y ¿Quién domina el mundo? (2016), se han vuelto bestsellers. Ahora llega a librerías una edición que reúne cuatro entrevistas efectuadas por el cientista político C.J. Polychroniou, donde hablan de capitalismo y el cambio social, con el título Optimismo contra el desaliento (Ediciones B). Allí dice: “No existe un modo de hacer predicciones infalibles, pero parece claro que el mundo entero se encuentra en una situación de debilidad, por decirlo suavemente (…) en esta época de desigualdad económica sin precedentes”.

¿Qué diferencias hay entre la concentración de la riqueza actual y la de hace 50 años?

Desde el comienzo de los programas neoliberales de la década de los 80, la riqueza se ha concentrado enormemente. Ahora, el 1% de la población mundial posee aproximadamente la mitad de la riqueza mundial. En los EEUU casi todo el crecimiento económico ha llegado a los muy ricos, concentrados en la fracción superior del 1%, mientras que los ingresos de la gran mayoría se han estancado. Hay fenómenos similares dondequiera que se hayan implementado los principios neoliberales. En países como China, que rechazaron las recetas neoliberales, se ha producido un descenso radical de la pobreza, pero la desigualdad ha aumentado de forma muy pronunciada a medida que se introdujeron los principios del mercado.

“El neoliberalismo existe solo para los pobres”, ha dicho. ¿Es por esto que los países dependen cada vez más de las empresas privadas?

Los programas neoliberales en la práctica socavan las políticas gubernamentales que benefician a la población en general, pero el sector muy rico y corporativo utiliza su enorme poder político para protegerse de los estragos de estas políticas. Pueden predicar “mercados libres”, pero al mismo tiempo se aseguran de que haya enormes subsidios públicos para corporaciones energéticas, agronegocios, instituciones financieras y otros centros de poder, y diseñan convenios de comercio internacional como acuerdos de derechos de los inversores que incluyen medidas proteccionistas como “derechos de propiedad intelectual” exorbitantes que habrían impedido el desarrollo de Inglaterra, EEUU y sus sucesores si hubieran estado vigentes.

¿Qué conclusiones tiene del gobierno de Donald Trump a más de un año de estar en la Casa Blanca?

La conclusión más simple fue expresada por el Boletín de Científicos Atómicos, que movió las manecillas del reloj del Apocalipsis dos minutos hasta la medianoche después del primer año de Trump, lo más cerca que ha estado del desastre final. Las preocupaciones son las crecientes amenazas del calentamiento global y la guerra nuclear. En el frente interno, las expectativas se están cumpliendo. Mientras Trump está ocupando la atención de los medios con sus travesuras, el ala más salvaje del Partido Republicano está trabajando arduamente para servir a los intereses de su electorado, poder corporativo y riqueza privada concentrada, mientras socava las necesidades del resto.

Respecto del cambio climático, da la impresión que no es un problema prioritario para los gobiernos. ¿Qué avances ve usted al respecto sobre una verdadera conciencia de esta crisis?

El problema es una amenaza del presente y no de un futuro lejano. Ha habido algún progreso en el reconocimiento de la necesidad de una acción drástica, y se han dado algunos pasos significativos, aunque no suficientes. No hay palabras duras como para condenar el liderazgo actual del país más poderoso en la historia de la humanidad, que no solo se ha retirado de los esfuerzos internacionales para tratar estos asuntos críticos, sino que está dedicado a acelerar la carrera hacia el desastre. Este es un desarrollo asombroso, y la atención limitada que ha recibido no es menos asombrosa. No es solo la figura a cargo, sino todo el liderazgo del Partido Republicano. Uno puede preguntarse si alguna vez ha habido en la historia algo así como una organización política dedicada a socavar las perspectivas de la vida humana organizada a fin de llenar de dólares unos pocos bolsillos.

¿Qué opina de la realidad social y política que vive hoy Latinoamérica?

Las circunstancias difieren de un lugar a otro, pero en general el período reciente es uno de regresión, después de varios años de considerable progreso hacia la justicia social, y luego de que algunos países de la región se retiraron de los programas neoliberales, emprendieron reformas y dieron algunos pasos vacilantes hacia la integración del continente. El caso más importante es, por supuesto, Brasil, dada su influencia regional, y bajo el gobierno de Lula, su papel global constructivo. Los logros sustanciales del gobierno de Lula están siendo desmantelados sistemáticamente por el gobierno de extrema derecha de Michel Temer, que tomó el poder con un “suave golpe”, y ahora está poniendo a Brasil en un rumbo que dañará gravemente al país y tendrá un impacto negativo en la región.

¿Cómo recuerda su visita de Chile?

Pasé varias semanas muy gratificantes con charlas y reuniones desde Temuco a Iquique. Hubo muchos momentos memorables: un recorrido por Villa Grimaldi guiado por uno de los pocos que sobrevivió a la tortura, un recorrido por las horribles minas abandonadas en el norte y el sitio de la terrible masacre en la escuela Santa María, muy conmovedor e informativas reuniones con mapuches en el sur y aymarás en el norte, animadas discusiones en la Universidad en Santiago, muchas otras experiencias personales. Chile tiene el potencial para ser un actor principal para la libertad y la justicia, a veces parcialmente realizado y abortado por la violencia y la represión horrenda, pero con esperanzas surgiendo de las cenizas y buenas razones para el optimismo

Fuente: http://culto.latercera.com/2018/05/05/noam-chomsky-optimista-ante-las-desigualdades/

Users Today : 16

Users Today : 16 Total Users : 35461893

Total Users : 35461893 Views Today : 17

Views Today : 17 Total views : 3422674

Total views : 3422674