Argentina / 13 de mayo de 2018 / Autor: Sintonia Educar / Fuente: Youtube

Argentina / 13 de mayo de 2018 / Autor: Sintonia Educar / Fuente: Youtube

Puerto Rico / 13 de mayo de 2018 / Autor: Programas / Fuente: RT

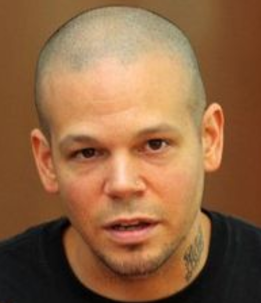

¿Qué rol tiene la juventud en América Latina? ¿Cuál es el papel de la crítica a la situación social y política? ¿Tienen que involucrarse los artistas con el entorno que los rodea? En esta nueva edición de ‘Conversando con Correa’, el expresidente de Ecuador aborda estas preguntas junto a René Pérez, también conocido como ‘Residente’ en su antiguo grupo musical, Calle 13.

El músico puertorriqueño René Pérez, famoso por haber integrado el grupo musical Calle 13, dialogó con Rafael Correa. «Yo escribo de como me voy sintiendo y lo que me va afectando en mi entorno», comenzó señalando en relación a su lugar como artista en la sociedad.

Al respecto recordó una de sus canciones, llamada ‘Los idiotas’, y dijo que «cuando estaba buscando definiciones» sobre ese concepto, descubrió que «en un país se usaba esa palabra para describir a alguien que no estaba involucrado en política». Por eso opinó que «los artistas se tienen que meter en todo lo que les afecta».

«Yo estudié ocho años en Bellas Artes y es lo primero que te enseñan, te tienes que meter en todo», sentenció.

Consultado sobre cómo ve a los jóvenes de América Latina, el músico señaló que son «mucho más maduros que hace diez años». Aunque reconoció que «hay como una mezcla». Una parte de la juventud se encuentra «bien comprometida» y hay otra «a la que no le importa nada, están metidos en el ciberespacio totalmente, escondidos ahí y se quedan ahí».

Frente a eso convocó a «que se eduquen, que estudien». «Para mí eso es lo más importante» y resulta «fundamental para el desarrollo de los países», dijo Pérez, y analizó: «Con la educación mi país dejaría de ser una colonia«.

También subrayó que en América Latina «la juventud ha tenido una capacidad de reinventar los ideales» siendo «críticos de todas las vertientes, de la izquierda y de la derecha». Por eso consideró «importante mantener esa cultura de ideales pero también moverse para adelante y crear culturas nuevas».

Finalmente, llamó a sostener «ese impulso de tener ganas de cambiar las cosas para bien«. «Hay un montón de cosas que merecen ser cambiadas y uno debe aportar a eso», concluyó.

Durante este encuentro, Rafael Correa y René Pérez profundizan también en otras cuestiones de actualidad y de gran interés, que podrán ver en el video del programa que les ofrecemos aquí en su totalidad.

Fuente de la Entrevista:

https://actualidad.rt.com/programas/conversando-correa/271045-rene-perez-correa-educacion-pais-colonia

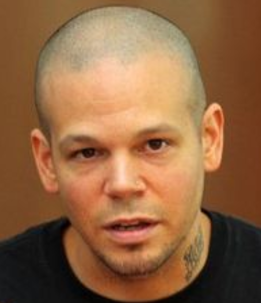

A punto de cumplir 89 años, el filósofo vivo más influyente del mundo está en plena forma. El viejo profesor alemán, discípulo de Adorno y superviviente de la Escuela de Fráncfort, mantiene un pulso de hierro en sus juicios sobre las cuestiones esenciales de ahora y de siempre, que sigue destilando en libros y artículos. Los nacionalismos, la inmigración, Internet, la construcción europea y la crisis de la filosofía son algunos de los temas tratados durante este encuentro en su casa de Starnberg.

EN TORNO AL LAGO de Starnberg, a unos 50 kilómetros de Múnich, se arraciman sucesivas hileras de chalets estilo alpino. La única excepción a la apabullante dosis de melancolía, madera oscura y flores en los balcones surge en forma de un bloque blanco y compacto de esquinas suaves, con ventanas grandes y cuadradas como única concesión a la sobriedad. Es el racionalismo hecho arquitectura en el país de Heidi. La Bauhaus y su modernidad rabiosa en medio de la Baviera eterna y conservadora. Una minúscula placa blanca sobre una puerta azul confirma que ahí vive Jürgen Habermas (Düsseldorf, 1929), sin duda el filósofo vivo más influyente del mundo por trayectoria, obra publicada y actividad frenética aun hoy, cuando falta mes y medio para que cumpla 89 años. Su esposa desde hace más de 60 años, la historiadora Ute Wesselhoeft, recibe en el pequeño vestíbulo y solo tarda unos segundos en girar la cabeza y exclamar: “¡Jürgen, los señores de España han llegado!”. Ambos habitan esta casa desde 1971, cuando Habermas pasó a dirigir el Instituto Max Planck de Ciencias Sociales.

“No puede haber intelectuales comprometidos si ya no hay lectores a los que seguir llegando con argumentos”

El discípulo y asistente deTheodor Adorno, además de miembro insigne de la segunda generación de laEscuela de Fráncfort y antiguo catedrático de Filosofía en la Universidad Goethe de Fráncfort avanza desde su estudio, una coqueta leonera de papeles y libros en estado de caos cuyos ventanales dan a un bosque. Da la mano con fuerza. Es muy alto, camina muy recto y tiene una espectacular mata de pelo blanco como la nieve. Saluda afable e invita a sentarse en uno de los grandes sofás. La estancia está decorada en tonos blancos y arena y acoge una pequeña colección de arte moderno que incluye pinturas de Hans Hartung, Eduardo Chillida, Sean Scully y Günter Fruhtrunk, y esculturas de Oteiza y Miró (esta última simboliza el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales recibido en 2003). Se abre imponente al visitante la biblioteca de Habermas, que aloja viejos volúmenes de Goethe y de Hölderlin, de Schiller y de Von Kleist, y filas enteras de obras de Engels, Marx, Joyce, Broch, Walser, Hermann Hesse y Günter Grass, entre otra infinidad de escritores y pensadores.

El autor de obras imprescindibles del pensamiento, la sociología y la ciencia política del siglo XX comoHistoria y crítica de la opinión pública, Conocimiento e interés, El espacio público, Discurso filosófico de la modernidad o Teoría de la acción comunicativa intercambia con El País Semanal impresiones acerca de algunos de los temas que le han preocupado durante seis décadas y le siguen preocupando. Con una excepción: el entrevistado prefirió esquivar toda cuestión relacionada con el pasado nazi de su país y con su propia experiencia al respecto (fue miembro de las Juventudes Hitlerianas —como tantos compatriotas suyos, obligado—). Habermas está enfadado. “Sí…, sigo enfadado con algunas de las cosas que ocurren en el mundo. Eso no es malo, ¿no?”, bromea.

Profesor Habermas, se habla mucho de la decadencia de la figura del intelectual comprometido. ¿Considera justo ese juicio? ¿No es a menudo un mero tema de conversación entre los propios intelectuales? Para la figura del intelectual, tal como la conocemos en el paradigma francés, desde Zola hasta Sartre y Bourdieu, fue determinante una esfera pública cuyas frágiles estructuras están experimentando ahora un proceso acelerado de deterioro. La pregunta nostálgica de por qué ya no hay intelectuales está mal planteada. No puede haberlos si ya no hay lectores a los que seguir llegando con sus argumentos.

¿Puede pensarse que Internet ha acabado por diluir esa esfera pública que quizá garantizaban los grandes medios tradicionales y que eso ha afectado a la repercusión de los filósofos y los pensadores? Sí. Desde Heinrich Heine, la figura histórica del intelectual ha ganado altura de la mano de la esfera pública liberal en su configuración clásica. Sin embargo, esta vive de unos supuestos culturales y sociales inverosímiles, principalmente de la existencia de un periodismo despierto, con unos medios de referencia y una prensa de masas capaz de dirigir el interés de la gran mayoría de la ciudadanía hacia temas relevantes para la formación de opinión política. Y también de la existencia de una población lectora que se interesa por la política y tiene un buen nivel educativo, acostumbrada al conflictivo proceso de formación de opinión, que saca tiempo para leer prensa independiente de calidad. Hoy en día, esta infraestructura ya no está intacta. Si acaso, que yo sepa, se mantiene en países como España, Francia y Alemania. Pero también en ellos el efecto fragmentador de Internet ha desplazado el papel de los medios de comunicación tradicionales, en todo caso entre las nuevas generaciones. Antes de que entrasen en juego estas tendencias centrífugas y atomizadoras de los nuevos medios, la desintegración de la esfera ciudadana ya había empezado con la mercantilización de la atención pública. Estados Unidos y su dominio exclusivo de la televisión privada es un ejemplo espeluzante. Ahora, los nuevos medios de comunicación practican una modalidad mucho más insidiosa de mercantilización. En ella, el objetivo no es directamente la atención de los consumidores, sino la explotación económica del perfil privado de los usuarios. Se roban los datos de los clientes sin su conocimiento para poder manipularlos mejor, a veces incluso con fines políticos perversos, como acabamos de saber a través del escándalo de Facebook.

“La única forma de hacer frente a las oleadas mundiales de emigración sería combatir sus causas económicas en los países de origen”

¿No cree que Internet, más allá de sus indiscutibles ventajas, ha forjado una especie de nuevo analfabetismo? Usted se refiere a las controversias agresivas, las burbujas y los bulos de Donald Trump en sus tuits. De este individuo no se puede decir siquiera que esté por debajo del nivel de la cultura política de su país. Trump destruye ese nivel permanentemente. Desde la invención del libro impreso, que convirtió a todas las personas en lectores en potencia, tuvieron que pasar siglos hasta que toda la población aprendió a leer. Internet, que nos convierte a todos en autores en potencia, no tiene más que un par de décadas de edad. Es posible que con el tiempo aprendamos a manejar las redes sociales de manera civilizada. Internet ya ha abierto millones de nichos subculturales útiles en los que se intercambia información fiable y opiniones fundadas. Pensemos no solo en los blogs de científicos que intensifican su labor académica por este medio, sino también, por ejemplo, en los pacientes que sufren una enfermedad rara y se ponen en contacto con otra persona en su misma situación de continente a continente para ayudarse mutuamente con sus consejos y su experiencia. Se trata, sin duda, de grandes beneficios de la comunicación, que no sirven solo para aumentar la velocidad de las transacciones bursátiles y de los especuladores. Yo soy demasiado viejo para juzgar el impulso cultural que originarán los nuevos medios. Lo que me irrita es el hecho de que se trata de la primera revolución de los medios en la historia de la humanidad que sirve ante todo a fines económicos, y no culturales.

En el paisaje hipertecnologizado de hoy, donde triunfan los mal llamados saberes útiles, ¿qué vigencia y sobre todo qué futuro tiene la filosofía? Mire, soy de la anticuada opinión de que la filosofía debería seguir intentando responder a las preguntas de Kant: ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me es dado esperar? y ¿qué es el ser humano? Sin embargo, no estoy seguro de que la filosofía, tal como la conocemos, tenga futuro. Actualmente sigue, como todas las disciplinas, la corriente hacia una especialización cada vez mayor. Y eso es un callejón sin salida, porque la filosofía debería tratar de explicar la totalidad, contribuir a la explicación racional de nuestra manera de entendernos a nosotros mismos y al mundo.

Kant + Hegel + Ilustración + marxismo desencantado = Habermas. ¿Le sirve esta ecuación para despejar la “x” de su ideología y de su pensamiento? Si hay que expresarlo en estilo telegráfico, estoy de acuerdo, aunque no sin una pizca de la dialéctica negativa de Adorno…

Usted acuñó en 1986 el concepto político del patriotismo constitucional, que hoy suena casi medicinal frente a otros supuestos patriotismos de himno y bandera. Es mucho más difícil ejercer el primero que los segundos, ¿no? En 1984 pronuncié una conferencia en el Congreso español por invitación de su presidente, y al acabar fuimos a comer a un restaurante histórico. Estaba, si no me equivoco, entre el Parlamento y la Puerta del Sol, en la acera de la izquierda. Sea como sea, durante la animada tertulia con nuestros impresionantes anfitriones —muchos de ellos eran compañeros socialdemócratas que habían participado en la redacción de la nueva Constitución del país—, mi esposa y yo nos enteramos de que en ese local había tenido lugar la conspiración para preparar la proclamación de la Primera República española en 1873. Al saberlo, experimentamos una sensación totalmente diferente. El patriotismo constitucional necesita un relato apropiado para que tengamos siempre presente que la Constitución es el logro de una historia nacional.

Y en ese sentido, ¿se considera usted un patriota?Me siento patriota de un país que, por fin, tras la Segunda Guerra Mundial, dio a luz una democracia estable, y a lo largo de las subsiguientes décadas de polarización política, una cultura política liberal. No acabo de decidirme a declararlo y, de hecho, es la primera vez que lo hago, pero en este sentido sí, soy un patriota alemán, además de un producto de la cultura alemana.

¿De qué cultura alemana? ¿Solo hay una o hay culturas alemanas? Yo me siento orgulloso de esa cultura también cuando de la segunda o la tercera generación de inmigrantes turcos, iraníes, griegos, o de donde quiera que hayan llegado, aparecen de repente en la esfera pública los cineastas, los periodistas y las locutoras de televisión más fabulosos; los ejecutivos y los médicos más competentes, o los mejores literatos, políticos, músicos o profesores. Todo ello constituye una demostración palpable de la fuerza y la capacidad de regeneración de nuestra cultura. El rechazo agresivo de los populistas de derechas contra las personas sin las cuales esa demostración habría sido imposible es una majadería.

Creo que prepara un nuevo libro sobre la religión y su fuerza simbólica y semántica como remedio a ciertas lagunas de la modernidad. ¿Puede contarnos algo sobre ese proyecto? Bueno, la verdad es que este libro no trata tanto de religión como de filosofía. Yo espero que la genealogía de un pensamiento posmetafísico desarrollado a partir de un discurso milenario sobre la fe y el conocimiento pueda contribuir a que una filosofía progresivamente degradada en ciencia no olvide su función esclarecedora.

Hablando de religiones y de guerra de religiones y culturas… Teniendo en cuenta el actual nivel de intransigencia y los fundamentalismos de todo corte, ¿cree que vamos a un choque de civilizaciones? ¿Quizá estamos ya inmersos en él? En mi opinión, esta tesis es totalmente errónea. Las civilizaciones más antiguas e influyentes se caracterizaron por las metafísicas y las grandes religiones que estudió Max Weber. Todas ellas poseen un potencial universalista, y por eso se levantaron sobre la base de la apertura y la inclusión. Lo cierto es que el fundamentalismo religioso es un fenómeno totalmente moderno. Se remonta a los desarraigos sociales que surgieron y siguen surgiendo a consecuencia del colonialismo, la descolonización y la globalización capitalista.

Escribió en cierta ocasión que Europa debería fomentar el auge de un islam ilustrado y europeo. ¿Cree que lo está haciendo? En la República Federal de Alemania nos esforzamos por incluir en nuestras universidades la teología islámica, de manera que podamos formar profesores de religión en nuestro propio país y no tengamos que seguir importándolos de Turquía o de otros lugares. Pero, en esencia, este proceso depende de que logremos integrar verdaderamente a las familias inmigrantes. No obstante, esto no alcanza ni mucho menos a las oleadas mundiales de emigración. La única manera de hacerles frente sería combatir sus causas económicas en los países de origen.

¿Cómo se hace eso? No me pregunte cómo conseguirlo sin cambios en el sistema económico mundial del capitalismo. Es un problema de siglos. No soy un experto, pero lea el libro de Stephan Lessenich Die Externalisierungsgesellschaft [La sociedad de la externalización] y verá que el origen de las oleadas que ahora refluyen hacia Europa y el mundo occidental está en estos mismos.

“Europa es un gigante económico y un enano político”. Firmado, Jürgen Habermas. Nada parece haber ido a mejor tras el Brexit, el auge de populismos y extremismos, los movimientos neonazis, los intentos nacionalistas de escisión en Escocia o Cataluña… La introducción del euro ha dividido la comunidad monetaria en norte y sur, en ganadores y perdedores. La causa es que las diferencias estructurales entre las regiones económicas nacionales no se pueden compensar si no se avanza hacia la unión política. Faltan válvulas, como por ejemplo la movilidad en un mercado laboral único o un sistema de seguridad social común, y faltan competencias europeas para una política fiscal común. A ello se añade el modelo político neoliberal incorporado a los tratados europeos, que refuerza aún más la dependencia de los Estados nacionales con relación a los mercados globalizados. El elevado desempleo juvenil en los países del sur es un escándalo que clama al cielo. La desigualdad ha aumentado en todos nuestros países y ha erosionado la cohesión de la ciudadanía. Entre los que consiguen adaptarse, se extiende el modelo económico liberal que orienta la acción en beneficio propio; entre los que se encuentran en situación precaria, cunden los miedos regresivos y las reacciones de ira irracionales y autodestructivas.

¿Sigue de cerca el problema catalán? ¿Cuál es su opinión y su diagnóstico? Pero realmente, ¿cuál es el motivo de que un pueblo culto y avanzado como Cataluña desee estar solo en Europa? No lo comprendo. Me da la sensación de que todo se reduce a cuestiones económicas… No sé lo que pasará. ¿Usted qué cree?

Creo que pensar en aislar políticamente a una población de en torno a dos millones de personas con aspiraciones independentistas no es realista. Y desde luego, no es sencillo… Está claro que eso es un problema, sí. Es demasiada gente.

Profesor, ¿considera los Estados-nación más necesarios que nunca o por el contrario cree de algún modo que están superados? Hum, quizá no debería decir esto, pero considero que los Estados-nación fueron algo que casi nadie se creía pero que hubo que inventar en su tiempo por razones eminentemente pragmáticas.

Siempre culpamos a los políticos del fracaso en la construcción europea, pero ¿no tenemos los ciudadanos de a pie de la UE nuestra parte de culpa? ¿De verdad creemos los europeos en la europeidad? Veamos, hasta ahora, los liderazgos políticos y los gobiernos han llevado adelante el proyecto de manera elitista, sin incluir a las poblaciones de los países en estas complejas cuestiones. Tengo la impresión de que ni siquiera han familiarizado a los partidos políticos ni a los diputados de los Parlamentos nacionales con la complicada materia de la política europea. Bajo el lema “mamá cuida de vuestro dinero”, Merkel y Schäuble han protegido durante la crisis, de manera verdaderamente ejemplar, sus medidas contra la esfera pública.

¿Conserva Alemania una vocación de liderazgo europeo? ¿Ha confundido Alemania a veces liderazgo con hegemonía? ¿Y Francia? ¿Qué papel debe desempeñar el país que lidera su adorado presidente Macron? Seguramente el problema ha sido, más bien, que el Gobierno federal alemán ni siquiera ha tenido el talento ni la experiencia de una potencia hegemónica. De lo contrario habría sabido que no es posible mantener Europa unida sin tener en cuenta los intereses de los demás Estados. En las dos últimas décadas, la República Federal ha actuado cada vez más como una potencia nacionalista en el terreno económico. En lo que respecta a Macron, sigue intentando persuadir a Merkel de que tiene que pensar en su imagen con vistas a los libros de historia.

¿Qué papel cree que puede jugar España en la mejora de la construcción europea? España simplemente tiene que respaldar a Macron.

En artículos recientes usted ha defendido con pasión la figura del presidente Macron, quien, por cierto, es filósofo como usted. ¿Qué es lo que más le atrae de él? ¿Cree que es bueno que un líder político sea un filósofo? ¡Por Dios, nada de gobernantes filósofos! No obstante, Macron me inspira respeto porque, en la escena política actual, es el único que se atreve a tener una perspectiva política; que, como persona intelectual y orador convincente, persigue las metas políticas acertadas para Europa; que, en las circunstancias casi desesperadas de la contienda electoral, demostró valor personal, y que, hasta ahora, desde su cargo de presidente, hace lo que dijo que iba a hacer. Y en una época de paralizante pérdida de identidad política, he aprendido a apreciar estas cualidades personales en contra de mis convicciones marxistas.

Sin embargo, es imposible por ahora saber cuál es su ideología… en el caso de que la tenga. Sí, tiene usted razón. Hasta la fecha sigo sin ver claramente qué convicciones subyacen tras la política europea del presidente francés. Me gustaría saber si al menos es un liberal de izquierdas convencido…, y eso es lo que espero.

Esta entrevista, que pudo realizarse gracias a los buenos oficios del profesor y escritor Daniel Innerarity, es un cruce de caminos entre respuestas ofrecidas por escrito e intercambios de impresiones durante aquella mañana en Starnberg. Cuando la conversación acabó, el único superviviente de la segunda Escuela de Fráncfort desapareció de repente tras la puerta de la cocina de su casa. Volvió dibujando en su cara una sonrisa cómplice, con una botella de Rioja en una mano y otra de Riesling en la otra. España y Alemania, juntas en casa de Habermas.

Tres invitados sentados a comer en casa de los Habermas equivale a ir directos al grano, es decir, al pensamiento, sin la distracción de una comida que haya que valorar. Enseguida la conversación ocupaba toda la escena, y no el monólogo que podíamos haber esperado, pues Habermas escuchaba y preguntaba más de lo que intervenía. Y eso que seguramente era el único allí con verdadero derecho a la grandeza, pero que, tal vez por tenerla, era el más curioso de todos. Se tenía la sensación de estar conversando con uno de los más grandes, tal vez con el último de esos intelectuales públicos que han gozado de una autoridad que en la era de las redes sociales y la inmediatez oportunista comenzamos a echar de menos. Me atrevo a decir que el legado de Habermas no será tanto su inmensa obra escrita como ese aprecio hacia lo público y lo común, que es más una virtud cívica, una actitud intelectual, que una teoría. Habermas es, antes que nada, un entusiasta de la conversación, alguien convencido de que cuanto vale la pena ha sido el resultado de una empresa común, de lo que hemos dicho y hecho entre todos. Su preocupación fundamental ha sido siempre cómo proteger y mejorar ese espacio de la intersubjetividad porque es ahí donde realizamos los verdaderos descubrimientos y, sobre todo, el lugar en el que se edifica la convivencia democrática.

Formado en la tradición de la gran filosofía clásica alemana, a la que quiso someter a la prueba del contraste con otras formulaciones más modernas, como las teorías analíticas del lenguaje o las formulaciones republicanas de la democracia, Habermas posee una amplia cultura que no es tanto agregación de informaciones, sino transversalidad que ha constituido como un diálogo interior. En sus propuestas filosóficas están Kant, Marx y Adorno, pero no como piezas mudas de museo, sino como interlocutores a los que se puede poner a hablar con Austin, Derrida y Rawls. La totalidad no está construida en la mente de Habermas como un sistema, sino como una conversación de muchos interlocutores. Este gusto por las interpretaciones generales del mundo y la cultura es algo que parece extemporáneo en una época de fragmentación y especialismo. El primer obstáculo al que ha de hacer frente quien pretenda elaborar algo así como una teoría general de las cosas es el escepticismo de quienes lo creen imposible o al menos no tan rentable como saberlo todo de casi nada. Habermas ha resistido siempre la posible acusación de que preocuparse por la totalidad era una empresa arrogante o ingenua. Gracias a esa temeridad le debemos algo que, más que una teoría, es un hilo conductor de su visión del mundo: situar al ser humano que dialoga en el centro de todas las soluciones.

Tal vez esa pasión por el argumento público es lo que explica el sentido de responsabilidad que ha presidido su vida como intelectual público. Su tarea como profesor e investigador es inseparable de su intervención continua en los grandes debates que han tenido lugar en los últimos decenios, ya fuera el uso público de la historia, los riesgos de la intervención genética o, más recientemente, el modo como Europa debía resolver sus crisis. Si Voltaire resumía todos nuestros deberes en que hemos de cultivar nuestro propio jardín, Habermas parecía haber traducido esa metáfora en el cuidado de la conversación. Nos daba así la lección a los comensales de que el dominio público no debe ser imaginado como un gigantesco y solemne debate entre los poderosos de este mundo, sino también como una charla de sobremesa en la que por cierto no siempre estábamos de acuerdo.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/04/25/eps/1524679056_056165.html

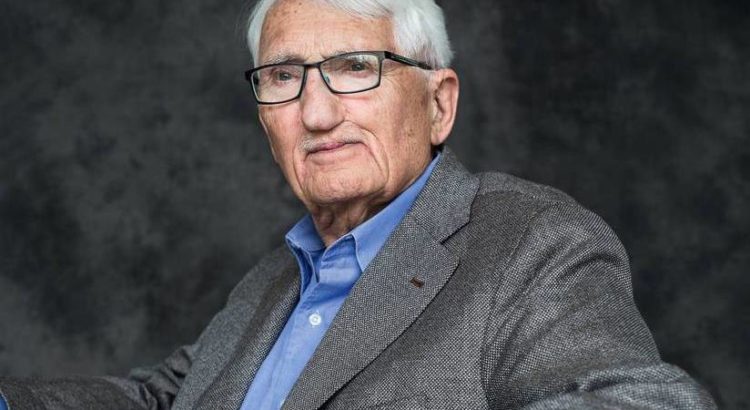

En la calle con miles de personas, algunos con flores, camina del brazo de Norman Mailer y Robert Lowell, formando un muro humano en la primera línea de la protesta. Es Noam Chomsky que marcha hacia el Pentágono para protestar contra la guerra de Vietnam, a fines de los 60. Una fotografía en blanco y negro, tomada por Fred W. McDarrah, registró ese histórico momento.

Medio siglo después, el intelectual de 89 años, considerado la “conciencia moral de Estados Unidos”, se maravilla caminando cerca del desierto de Arizona. Observando el color de las montañas al atardecer. El filósofo, lingüista y reconocido activista, que en 1955 ingresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), inició este año instalado en la ciudad de Tucson. Esto luego de aceptar una labor docente de media jornada en el Departamento de Lingüística de la U. de Arizona.

El autor de títulos como Estructuras sintácticas, que revolucionó el campo de la lingüística teórica, crítico del capitalismo y la globalización, trabajó por décadas en el MIT, que lo nombró profesor emérito. “Ha sido una experiencia notable. Es un entorno maravilloso para la investigación y la enseñanza, con interacciones permanentes para el pensamiento, en los niveles más avanzados de la Ciencia y la Ingeniería. Y, a medida que el Instituto se amplió desde 1960, también en Humanidades”, cuenta Noam Chomsky a Culto. “Pudimos establecer un próspero departamento de lingüística, que ha tenido una influencia mundial y continúa a la vanguardia”, agrega desde Tucson.

Admirado y criticado, sus opiniones expuestas en libro como El miedo a la democracia (1992), Lucha de clases (2003) y ¿Quién domina el mundo? (2016), se han vuelto bestsellers. Ahora llega a librerías una edición que reúne cuatro entrevistas efectuadas por el cientista político C.J. Polychroniou, donde hablan de capitalismo y el cambio social, con el título Optimismo contra el desaliento (Ediciones B). Allí dice: “No existe un modo de hacer predicciones infalibles, pero parece claro que el mundo entero se encuentra en una situación de debilidad, por decirlo suavemente (…) en esta época de desigualdad económica sin precedentes”.

¿Qué diferencias hay entre la concentración de la riqueza actual y la de hace 50 años?

Desde el comienzo de los programas neoliberales de la década de los 80, la riqueza se ha concentrado enormemente. Ahora, el 1% de la población mundial posee aproximadamente la mitad de la riqueza mundial. En los EEUU casi todo el crecimiento económico ha llegado a los muy ricos, concentrados en la fracción superior del 1%, mientras que los ingresos de la gran mayoría se han estancado. Hay fenómenos similares dondequiera que se hayan implementado los principios neoliberales. En países como China, que rechazaron las recetas neoliberales, se ha producido un descenso radical de la pobreza, pero la desigualdad ha aumentado de forma muy pronunciada a medida que se introdujeron los principios del mercado.

“El neoliberalismo existe solo para los pobres”, ha dicho. ¿Es por esto que los países dependen cada vez más de las empresas privadas?

Los programas neoliberales en la práctica socavan las políticas gubernamentales que benefician a la población en general, pero el sector muy rico y corporativo utiliza su enorme poder político para protegerse de los estragos de estas políticas. Pueden predicar “mercados libres”, pero al mismo tiempo se aseguran de que haya enormes subsidios públicos para corporaciones energéticas, agronegocios, instituciones financieras y otros centros de poder, y diseñan convenios de comercio internacional como acuerdos de derechos de los inversores que incluyen medidas proteccionistas como “derechos de propiedad intelectual” exorbitantes que habrían impedido el desarrollo de Inglaterra, EEUU y sus sucesores si hubieran estado vigentes.

¿Qué conclusiones tiene del gobierno de Donald Trump a más de un año de estar en la Casa Blanca?

La conclusión más simple fue expresada por el Boletín de Científicos Atómicos, que movió las manecillas del reloj del Apocalipsis dos minutos hasta la medianoche después del primer año de Trump, lo más cerca que ha estado del desastre final. Las preocupaciones son las crecientes amenazas del calentamiento global y la guerra nuclear. En el frente interno, las expectativas se están cumpliendo. Mientras Trump está ocupando la atención de los medios con sus travesuras, el ala más salvaje del Partido Republicano está trabajando arduamente para servir a los intereses de su electorado, poder corporativo y riqueza privada concentrada, mientras socava las necesidades del resto.

Respecto del cambio climático, da la impresión que no es un problema prioritario para los gobiernos. ¿Qué avances ve usted al respecto sobre una verdadera conciencia de esta crisis?

El problema es una amenaza del presente y no de un futuro lejano. Ha habido algún progreso en el reconocimiento de la necesidad de una acción drástica, y se han dado algunos pasos significativos, aunque no suficientes. No hay palabras duras como para condenar el liderazgo actual del país más poderoso en la historia de la humanidad, que no solo se ha retirado de los esfuerzos internacionales para tratar estos asuntos críticos, sino que está dedicado a acelerar la carrera hacia el desastre. Este es un desarrollo asombroso, y la atención limitada que ha recibido no es menos asombrosa. No es solo la figura a cargo, sino todo el liderazgo del Partido Republicano. Uno puede preguntarse si alguna vez ha habido en la historia algo así como una organización política dedicada a socavar las perspectivas de la vida humana organizada a fin de llenar de dólares unos pocos bolsillos.

¿Qué opina de la realidad social y política que vive hoy Latinoamérica?

Las circunstancias difieren de un lugar a otro, pero en general el período reciente es uno de regresión, después de varios años de considerable progreso hacia la justicia social, y luego de que algunos países de la región se retiraron de los programas neoliberales, emprendieron reformas y dieron algunos pasos vacilantes hacia la integración del continente. El caso más importante es, por supuesto, Brasil, dada su influencia regional, y bajo el gobierno de Lula, su papel global constructivo. Los logros sustanciales del gobierno de Lula están siendo desmantelados sistemáticamente por el gobierno de extrema derecha de Michel Temer, que tomó el poder con un “suave golpe”, y ahora está poniendo a Brasil en un rumbo que dañará gravemente al país y tendrá un impacto negativo en la región.

¿Cómo recuerda su visita de Chile?

Pasé varias semanas muy gratificantes con charlas y reuniones desde Temuco a Iquique. Hubo muchos momentos memorables: un recorrido por Villa Grimaldi guiado por uno de los pocos que sobrevivió a la tortura, un recorrido por las horribles minas abandonadas en el norte y el sitio de la terrible masacre en la escuela Santa María, muy conmovedor e informativas reuniones con mapuches en el sur y aymarás en el norte, animadas discusiones en la Universidad en Santiago, muchas otras experiencias personales. Chile tiene el potencial para ser un actor principal para la libertad y la justicia, a veces parcialmente realizado y abortado por la violencia y la represión horrenda, pero con esperanzas surgiendo de las cenizas y buenas razones para el optimismo

Fuente: http://culto.latercera.com/2018/05/05/noam-chomsky-optimista-ante-las-desigualdades/

Europa/España/10 Mayo 2018/Autor: Daniel Sánchez Caballero/Fuente: El diario la Educación

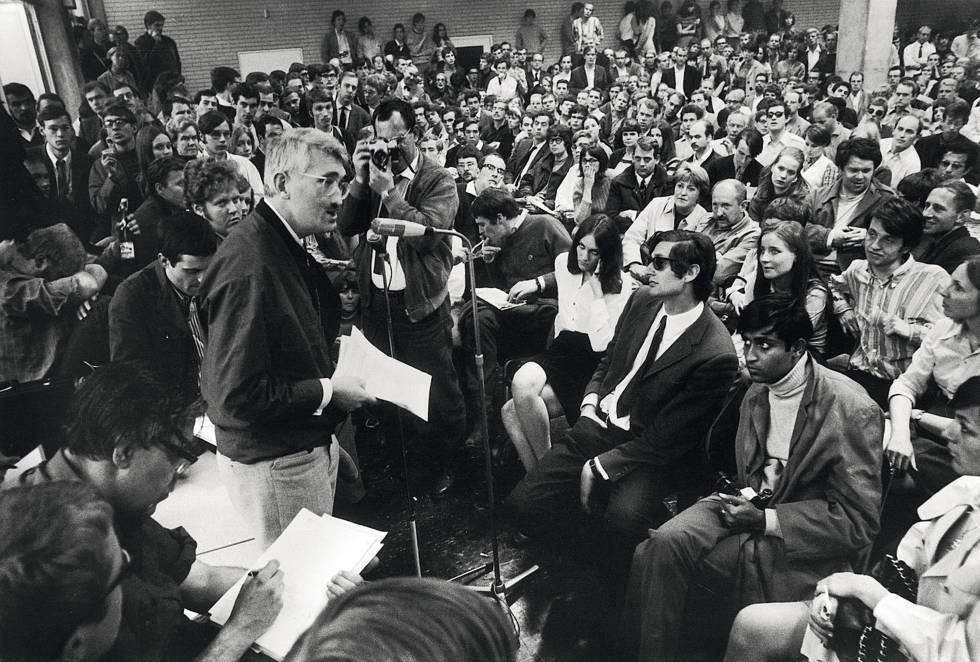

En las últimas semanas las evaluaciones han sido protagonistas. Hablamos con Paco Luna, experto en evaluación de Euskadi, sobre sus límites y sus posibilidades.

Con 18 años de experiencia en el mundo de la evaluación externa a sus espaldas, Francisco Luna sabe de lo que habla. Es sincero y las defiende en medio de un mar de críticas (“sería hipócrita decir que son inútiles cuando he vivido de ellas”), pero también rechaza cómo se están planteando. Al menos en determinadas formas. Las ideas fuerza del discurso de Luna respecto a las evaluaciones pueden resumirse en dos: son útiles, aunque no deben ser el único elemento que considerar cuando se evalúen sistemas educativos, solo uno más, y lo importante es preguntarse para qué se hacen y actuar en consecuencia.

Para fijar el marco de la entrevista, ¿cuál es su opinión general de las evaluaciones externas?

Desde mi posición de haber vivido de ellas en los últimos 18 años sería hipócrita decir que son inútiles. Las evaluaciones estandarizadas externas son un mecanismo potente, con posibilidades de describir suficientemente bien los sistemas educativos. Si hacemos las cosas bien, con criterios claros y sin cometer algunos errores que se están cometiendo, nos permiten disponer de información muy interesante. Son solo una fotografía, a veces borrosa, que tiene una gran capacidad para describir pero limitada para explicar por qué ocurren las cosas. No pueden ser el eje central de los sistemas porque es un error. Miden lo que pueden medir.

¿Qué no miden?

Hay aspectos del currículum y del aprendizaje que no somos capaces de medir. No podemos medir la capacidad de autonomía o iniciativa personal que tiene el alumno. Tenemos dificultades para medir la competencia de un alumno para participar en un equipo de trabajo, y no te hablo de las relacionadas con el mundo artístico, motriz, etc. Estas evaluaciones tienen una experiencia y un aval técnico muy grandes en determinados ámbitos (por ejemplo, sabemos hacer la medición de la competencia lingüísitica, matemática o científica), pero hay dificultades para medir otros como aprender a aprender o las competencias sociales. Si situamos las evaluaciones en su contexto, situamos para qué las queremos y le damos su espacio —pero no más— es un instrumento interesante y necesario.

¿Qué errores estamos cometiendo?

Desde los 90 todas las evaluaciones se han convertido en un eje central del cambio y la reforma de los sistemas educativos. ¿Qué ha hecho este movimiento general de implantación de las evaluaciones? Inocularnos una serie de parámetros que se utilizan a nivel mundial como eje de los cambios. Ahora no hay nadie que quiera hacer una reforma sin mencionar la excelencia, la evaluación, estandarización, rendición de cuentas, rankings, libre elección… Esta es la terminología que nos han inoculado. Pero todo esto nos lleva a un determinado sistema educativo. Por ejemplo, en las conclusiones de PISA se indica que una mayor autonomía escolar da mejores resultados si se relaciona con una buena rendición de cuentas. Para eso son necesarias unas evaluaciones estandarizadas que den datos y responsabilicen a los centros del proceso de aprendizaje. Esto es culpabilizar y poner en manos de los centros toda la responsabilidad de lo que ocurre. Los profesores tienen mucha responsabilidad en lo que ocurre, pero no toda. Este es un problema fuerte: meternos en una dinámica de evaluaciones que convierta todo el sistema en una responsabilidad de los centros.

Otro problema es que las evaluaciones estandarizadas externas cuestan mucho dinero si se quieren hacer con garantías. En España hay 17 comunidades autónomas. ¿Las 17 nos vamos a meter a hacer una evaluación con garantías? Estamos haciendo pruebas con garantías técnicas mediocres y la comparabilidad de resultados entre unas y otras deja que desear. Otro problema con estas evaluaciones tiene que ver con darles mayor importancia de la que tienen. Hasta 2015 en PISA teníamos unos resultados muy buenos. Con los resultados de 2012 en País Vasco estábamos por encima de las medias internacionales. Salían artículos de prensa que se preguntaban por qué Euskadi no se tomaba como referencia a nivel estatal de cómo debería ser un sistema educativo. Cuando recibimos los resultados de PISA 2015 se nos hundió el mundo. Un resultado en un año concreto, ¿puede poner en cuestión todo un sistema educativo? Si caemos en los rankings podemos tomar medidas erróneas.

¿Qué debe tener una buena prueba de evaluación?

El problema que tenemos es que las evaluaciones se han convertido en una línea educativa. Tenemos la dificultad de que los medios de comunicación se fijan solo en la posición. Pero lo importante es la distancia. Si tenemos tres alumnos con un 9, un 5 y un 3 la posición 1, 2 o 3 es importante. Pero si tenemos esa misma posición con esos mismos alumnos con un 7,5, un 6,5 y un 5,9 es menos importante la posición porque la distancia es menor. Tenemos que darle a la evaluación el espacio que tiene. Es imprescindible, sin duda. Pero estas evaluaciones cuantitativas son solo un primer paso. Importante, sustancial, necesario, pero un primer paso. Si anulamos el resto de los pasos lo que hacemos es darle una función que no tiene. Estas evaluciones explican una parte de la realidad, pongamos el 50% o 60% de la diferencia de resultados entre países. Pero hay una parte que no podemos describir. Si estas evaluaciones no se ligan a los siguientes pasos (como hacer investigación educativa para explicarnos por qué ocurren las cosas), no estaremos llegando hasta el fondo de los problemas. Si los datos no los contextualizamos a la situación política, social o cultural, estaremos tomando decisiones equivocadas. Si pensamos que las evaluaciones tienen que generar propuestas de arriba hacia abajo no nos daremos cuenta de que los sistemas educativos no se cambian así. Sabemos que los planes de formación, mejora y reforma institucionales no sirven para nada. Estas evaluaciones de centro aportan información para que puedan mejorar. Pero la tendencia de los políticos cuando se encuentran un mal resultado es buscar una solución global para todo el sistema. No funciona. El curso pasado una analista senior de la OCDE explicaba que en los últimos siete años se han hecho 430 reformas educativas a partir de los resultados de PISA en más de 30 países, pero no ofrecen resultados. Hay una tendencia a que las reformas no lleguen al aula, se quedan a nivel de centro, y si algo sabemos es que el cambio se hace en el aula. Otra razón por la que estas reformas no dieron resultado es porque la formación de los docentes, necesaria para ese cambio, había sido insuficiente o superficial. A veces nos conformamos con cursos de unas horas y a partir de ahí queremos poner en marcha un plan para desarrollar las competencias básicas en el currículum. Tenemos que darle un papel a las evaluaciones. ¿Para qué las queremos? Es un debate. Es distinto si queremos una evaluación con el objetivo de la equidad o la competitividad. Es distinto si los resultados son internos para que los centros hagan planes de reformas o públicos para que los padres elijan centro.

¿Y para qué se están haciendo las evaluaciones en España?

El desarrollo de la evaluación en el sistema español es joven, pero ya ha pasado por varias fases. Hubo una primera en la que las comunidades participábamos de lo que hacía el Instituto Nacional de Evaluación. Con la LOE surgieron las evaluaciones de diagnóstico, competencia de cada comunidad, que tuvo que crear sus propias evaluaciones. La mayoría hizo un modelo, para mí precario, que es una evaluación en la que la administración elabora las pruebas, las manda al centro, que las aplica y corrige y las mete en el sistema. Algunas, como Cataluña o La Rioja, lo hicieron con otro modelo: la administración creaba las pruebas, pero eran profesores de otro centro los que evaluaban a los alumnos, al contrario que en el anterior modelo. Hay una tercera, que es la que hacemos en Euskadi, donde hacemos las pruebas y aplicadores y correctores externos las aplican. Hubo incluso la evaluación general de diagnóstico, que era una evaluación conjunta de todas las comunidades. Por primera vez hubo una prueba aplicada por todas las comunidades para todo el Estado. Era una metodología que estaba empezando a funcionar. En ese momento vino la LOMCE, que transformó todo el debate que estaba más o menos asumido sobre qué eran las evaluaciones externas (tenían carácter interno para los centros, formativo e informativo para las familias). La LOMCE lo cambió: metió las reválidas, las convirtió en una prueba para pasar de una etapa a otra, un filtro, etc. y todo esto ha destrozado las evaluaciones y ahora hay una cierta crisis de la evaluación pese a que no tenemos la experiencia suficiente para tener esta crisis. Lo que se está haciendo son los últimos coletazos de una fenecida ley. Cada comunidad autónoma está haciendo las cosas de una manera, cuando se pensaba que se iba a unificar. En el tema de la evaluación, la LOMCE ha sido un obstáculo en el camino que se había emprendido.

¿Está justificada entonces la polémica y el rechazo a las pruebas?

Estas evaluaciones son técnicamente potentes, pero tienen limitaciones. Una muy fuerte es cuando se llega al nivel de resultados de alumnos. En ocasiones, los que estamos en este campo actuamos con una cierta arrogancia técnica, pensando que nuestros instrumentos son capaces de describir mejor la situación de aprendizaje de un centro que las pruebas que hace el propio centro. Y esta arrogancia está debajo de la decisión de que estas evaluaciones fueran condicionantes para superar la prueba. No hay ningún país europeo que haga las evaluaciones externas de esta manera. Sigo pensando que son útiles, pero si competimos con la evaluación académica, siempre saldrá perdiendo una evaluación externa. Nunca deben competir, son cosas distintas. Las evaluaciones externas son una foto, y en un centro tienen un vídeo. No puedes competir salvo que tengas la osadía de decir que no confías en lo que dice el centro o el profesorado con la información que recogen durante todo el curso. En este momento, las evaluaciones externas de la LOMCE son una especie de arrastre sin demasiado sentido que no llevan a nada.

Algunas cuestiones más específicas. Los profesores se quejan de que tengan que ser otros docentes quienes las hagan porque los chicos, dicen, se ponen más nerviosos. ¿Es apropiado?

Es cierto que hay quejas en ese sentido, pero está muy relacionado con dónde sitúas la evaluación. Si lo haces como referencia única de un centro, entonces es normal que se pongan nerviosos, porque les estás dando una única fotografía que tienen que trasladar a las familias. Pero si les garantizas que es una información interna, sin rankings ni difusión de esa información, y que tienen autonomía para actuar a partir de esos resultados, no tiene por qué ser así. Si es una información complementaria periódica para compararte con otros centros y puedes analizar qué cambiar, estas evaluaciones aportan información y no tienen por qué ponerte demasiado nervioso porque no tienen consecuencias directas ni en el sueldo ni en los resultados académicos; es una información más para la toma de decisiones.

Cuando nosotros empezamos la evaluación teníamos quejas de este tipo, una reacción muy de preservar a los alumnos de cualquier ataque externo de un enemigo desconocido. Luego se dieron cuenta de que no pasaba nada de esto. Nos pasó que los centros les daba más fiablilidad que lo hiciéramos nosotros que ellos. De hecho, en algunas comunidades que lo hacían internamente dudaban de que los datos que se daban a partir de la corrección interna fueran comparables. Pero somos una intrusión en la vida normal del centro, intentamos hacerlo con las mayores garantías posibles, molestar lo menos posible. Aunque el observador siempre transforma el objeto observado. Por eso lo importante no es un dato puntual en un año concreto en una competencia específica, sino la tendencia. Indica mucho más.

¿Pueden hacerse a cualquier edad o hay un mínimo que no debería sobrepasarse?

En sentido estricto no, únicamente hay que adaptar los tiempos, los instrumentos, el contexto, la relación con el alumno. Se puede hacer desde infantil hasta bachillerato. El tipo más habitual para evaluaciones externas es a partir de mitad de la educación primaria en casi todos los países. En primaria la mayoría de los países tienen pocas evaluaciones externas. Son algo más frecuentes en secundaria y prácticamente universales en la etapa preuniversitaria. En estos momentos se está trabajando en el diseño universal de las evaluaciones. Se está pensando qué elementos tienen que tener estas evaluaciones para que no sean un obstáculo para percibir las competencias reales que tienen los alumnos y no afecten a las dinámicas de los centros. ¿Cuáles son los aspectos técnicos que una evaluación y un instrumento como las evaluaciones externas tiene que tener en cuenta para que sean equitativas? A veces las evaluaciones externas no recogen la diversidad de los centros. A veces pelean contra algunos enemigos. Las diagnósticas (sin consecuencias para los alumnos) son de alguna manera unas pruebas de bajo riesgo, no hay nada en juego para los alumnos. Pero hay una serie de factores culturales relacionados con el esfuerzo y la motivación que son importantes para estas pruebas. Las investigaciones dicen que una parte importante de la diferencia entre países vienen no tanto por la diferencia de competencias sino por la motivación para hacer estas pruebas. En España, los alumnos que hacen PISA empiezan muy bien, si tomáramos como referencia los primeros ítems el resultado sería muy alto. Pero, ¿qué ocurre? Que el decaímiento, el cansancio, baja con intensidad en España, mientras en otros países afecta menos. Este es un enemigo de esta evaluación. No te juegas nada, pero lo que contestas como alumno va a dar la fotografía del estado del sistema educativo y casi de un país. Hay que hacer mucho esfuerzo para motivar a los alumnos.

Imagen: http://eldiariodelaeducacion.com/wp-content/uploads/2018/05/DSC2794-2.jpg

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/05/10/en-la-evaluacion-la-lomce-ha-sido-un-obstaculo-en-el-camino-que-se-habia-emprendido/

América del Sur /Uruguay / Fuente: www.lr21.com.uy.

¿Cómo llega Primaria a este comienzo de año?

“Tenemos déficit de maestros titulados en el área metropolitana”

Hay dos elementos que son claves. Una primera cuestión es la infraestructura, hay mucha obra en curso, hay 50 jardines en construcción y hay varias escuelas en construcción. Para poner un ejemplo: estuvimos en el jardín 222 de Pando, donde se necesitaban varias obras y efectivamente se viene trabajando muy fuerte. Primaria tiene 2.000 edificios, de ahí la complejidad de ordenar todas esas obras. El otro tema es la provisión de cargos, es decir un mecanismo que respete la carrera docente, los concursos y que garantiza la competencia técnica de los diferentes estamentos de la administración y a la vez, se procesen de tal manera, que todos los niños tengan a su docente en frente el jueves 1º de marzo. Ahí el país tiene un problema estructural y es que egresan 1.000 docentes al año e ingresan de formación docente 700, tenemos un déficit de maestros principalmente en el área metropolitana que es la zona donde más crece la población y eso se resuelve con una política de reingreso de maestros jubilados y mejorando el proceso de selección de cargos entre diciembre y febrero. Hace dos años arrancábamos con 150 grupos sin maestros, el año 2017 bajamos a 100 y este año pretendemos bajar aún más. El mecanismo que ofrecemos, es que luego que se cumplen las rondas, respetando la carrera docente, es ofrecer cargos de 40 horas a maestros del norte del país, que no tienen cargo en su departamento. Con un solo salario es imposible que se vengan a Montevideo, por lo tanto, se ofrece un cargo de 40 o dos de 20 horas. Este formato es una excepcionalidad que instrumentamos la primera semana de comienzo de clase. La normativa ampara a los niños, si no hay maestro, hay otro adulto referente que garantiza que los alumnos puedan concurrir desde el primer día. El déficit de maestros compromete políticas, porque si quiero universalizar a los 3 años, se necesitan maestros titulados. Lo mismo sucede con la extensión del tiempo pedagógico. Cada escuela con esta modalidad, es un maestro que deja un turno, por tanto, la extensión del tiempo pedagógico, como la ampliación del tiempo en inicial tiene un “techo” que es uno de los desafíos que tenemos.

Hay muchas en ejecución, no menos de 100 Instituciones tienen algún tipo de intervención, además hay doce nuevos centros educativos asociados. Esta es una propuesta que estamos haciendo junto a UTU, de cursar ciclo básico asociado a una Escuela. Estamos haciendo un montón de movimientos para dejar todo en condiciones.

Y el déficit de maestros ¿Cómo se resuelve?

Hay un trabajo que está haciendo el Consejo de Formación en Educación, que tiene que ver con revisar los planes. Hay una nueva carrera que es de maestro en primera infancia, que tiene dos años de comenzada. El año que viene ya estarán recibidos los primeros maestros, por ese camino iremos paleando la situación. Lo que hacemos año a año es adelantar el proceso de selección de cargos. Además de lo que se puede hacer desde los Consejos, está el tema de la jerarquización del rol docente en la sociedad. Esta realidad da cuenta de que quién tiene opción de acceder a estudios terciarios, están optando menos por Magisterio. Este tema está vinculado a lo salarial, pero no únicamente, también está el debate público sobre la condición docente.

Una maestra joven gana unos 15 mil pesos y una estudiante joven de informática con trabajo gana bastante más. ¿Cómo se resuelve?

Es difícil, Magisterio tiene 4 años, es una carrera exigente, hay que seguir trabajando y hay consenso político de que cuantos más niños accedan desde los 3 años a la educación es mejor. Para ello tenemos que tener mejores políticas de infancia y cuanto más tiempo pedagógico tengamos para los “gurises”, es decir, más opciones de tiempo extendido y de tiempo completo, tendremos propuestas mucho más integrales.

“La expansión en la matrícula de niños en 3 años, significa transferencia de recursos y de políticas dirigidas a los más vulnerables”

En 4 y 5 años está universalizada, estamos en un 98% de cobertura, y en 3 años el número se duplicó, se pasó de 7.000 a 14.000 niños con cobertura, estos niños vienen de los hogares más vulnerables. Por tanto, la expansión de la matrícula en 3 años, está significando una transferencia de recursos y de política para los“gurises” más vulnerables.

Según el informe de INEED, Primaria no mejoró el nivel de aprendizaje pero bajó la repetición ¿Cómo toman estos datos?

“Junto con Cuba, Chile y Costa Rica, Uruguay tiene una de las escuelas mejores del mundo”

Tenemos planteado como desafío el tema de los aprendizajes. Cuando nosotros nos medimos con otros países en las evaluaciones que son comparables y que miden primaria, que son las pruebas Serce (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo) UNESCO dan que Uruguay tiene una de las Escuelas mejores de América Latina. Junto con Cuba, Chile y Costa Rica estamos en el pelotón de “arriba” Cuando miramos los que egresan, hay un 40% de“gurises” que egresan de sexto que tiene dificultades en leguaje y en matemática y tenemos identificado que vienen de los hogares más pobres. Tenemos un desafío respecto a la construcción de igualdad. Lo que construye la Escuela son saberes, además de construir ciudadanía. Y tenemos allí un desafío importante. Tenemos un conjunto de líneas de trabajo en ese sentido y que a la vez explican la baja de la repetición. Hemos avanzado muchísimo, y hoy la Escuela es un lugar donde hay maestros, profesores de Educación física, de arte, hay maestros de apoyo, maestros comunitarios, hay maestro de apoyo Ceibal, hay un montón de figuras que están permitiendo que la Escuela tenga propuestas que están atadas a la singularidad de los“gurises”, es decir, una propuesta más integral que reconoce que tiene que pensar la propuesta educativa para cada uno de los niños, no para un conjunto de niños por igual. Esto explica la baja en la repetición. Los que más repiten son los que ingresan a primero y hay dos factores claves, la pobreza y la vulnerabilidad. Hay un 20% de “gurises” que nacen bajo la línea de pobreza, hay un 10% de repetición, es decir unos 4000 niños. El otro factor que aparece, es a partir de la construcción de la Plataforma Gurí que hicimos junto con ANTEL, donde tenemos todos los datos de los “gurises”. Esta plataforma nos devuelve estadísticas que son muy relevantes. Los que faltan mucho en educación inicial, son los que probablemente les vaya peor en primero. Ahí ya empieza a ver cuestiones asociadas a la asiduidad en la concurrencia. Esto requiere una clara alianza con la familia, si el gurí falta los lunes no es por el niño sino porque el mundo adulto no prioriza ir a la Escuela. Los que tienen más faltas son a los que les va peor. Los más chicos en edad cronológica, es también a los que peor les va y este sesgo no tiene que ver con la vulnerabilidad sino con la fecha de nacimiento. Estos temas se trabajan con el cuerpo docente, porque la definición última en el proceso de aprendizaje y de la promoción o no del alumno pertenece al docente del aula y del colectivo docente de la Escuela. Este año junto a la Facultad de Psicología, universalizamos el inventario del desarrollo infantil, es un instrumento que permite evaluar cuáles son las características y las diferentes dimensiones del desarrollo y poder intervenir oportunamente desde las edades más tempranas. Además, Primaria está distribuyendo 550 mil libros de lengua y matemática y se los da a los niños y esto es producto del trabajo de dos comisiones que han avanzado mucho donde están la academia y los docentes, donde incluso hay actores de fuera de primaria y que tienen el propósito de mirar como egresan los“gurises” de la Escuela. Se viene haciendo un trabajo de lo programático que es muy importante. Hace 50 años que se enseñaba con el mismo programa y se hace un proceso de discusión y de construcción del programa que se publica en 2008 y ese programa da lugar a una discusión curricular que establece cuales son los perfiles de logro que deben alcanzar los “gurises”. Empezar a pensar también en “flexibilizar” el formato escolar. Hay Escuelas que ya trabajan sin “aula graduada”, por ejemplo la 178 de Casavalle, y le vienen dando bien las evaluaciones que hace el colectivo docente. Uruguay tiene docentes comprometidos en combatir la desigualdad, porque es importante bajar la repetición, y es por las consecuencias que tiene repetir para los“gurises”. Ahí está el formato Escuela que pensamos los adultos, el niño se tiene que adaptar a la Escuela y no al revés. La idea es dar vuelta ese “tarro”, porque además le pega más duro a los más pobres. Y en que les pega? no solo en sus aprendizajes sino en su trayectoria educativa, porque los años repetidos pesan cuando se hace la transición a la vida adulta. Ahí está el debate de cómo hacemos para garantizar que los “gurises”finalicen la educación media. Si un niño viene con dos años de rezago de su año modal, en vez de tener 14, 15 años cuando hace tercero de liceo tiene 17 o 18 años. Entonces plantearse si va al liceo o a trabajar. Es entendible que a esa edad abandone y vaya a trabajar. Ahí hay una responsabilidad del sistema educativo de pensar una propuesta que permita que terminen ciclo básico y bachillerato.

¿Hay ausentismo escolar?

Nosotros tenemos problemas de “ausentismo intermitente”, que no significa desvinculación, sino niños que tienen muchas faltas. Con excepción de un grupo que está asociado a mucha movilidad urbana, nuevo asentamiento o el trabajo zafral de los padres en el medio rural, que es la desvinculación del sistema educativo, que estadísticamente no es muy significativo, aunque también hay acciones para estas situaciones. El tema es el de la “inasistencia intermitente”, que pega sobre los aprendizajes en términos de la mejora de los aprendizajes. Es clave que los “gurises”vayan a la Escuela todos los días.

Son varias las variables que inciden, si tiene hermanos mayores en la Escuela, los más chicos faltan cuando faltan los mayores o cuando se enferma uno de los hermanos y el mayor se tiene que quedar a cuidarlo, ninguno va a la escuela. También faltan aquellos que ir a la Escuela implica salir de su casa y que el “barro” le llegue a la rodilla, ese tipo de cuestiones son las que tiene que contemplar la propuesta educativa. Hay que trabajar con la familia para que todos entiendan que a la Escuela hay que ir todos los días.

A los niños que faltan “se los va a buscar”, la Escuela se comunica con la familia?

Sí se los llama, además hay un protocolo de ausentismo, si un niño falta 3 días sin ningún aviso, sin justificación de la familia, salta una “alerta” en el propio programa Gurí, que significa comunicarse con la casa, ir los padres de “comisión fomento”, o los maestros comunitarios. Hemos comprobado que este ausentismo pesa en la trayectoria educativa.

Para salir del caso específico, ¿hay que discutir la repetición?

“El mundo la repetición tiene a desaparecer como recurso pedagógico”

Estamos en un momento en donde la Escuela viene cambiando y tiende a desaparecer la repetición como recurso pedagógico. En inicial no hay grados y cuando llegas a 1º cambia las reglas del juego y se trata de un niño de 6 años. Cuan necesario es recursar para comenzar el aprendizaje. En la medida que no singularicemos la propuesta que le damos a los “gurises”, la repetición debe ser la última opción y viene bajando porque hay más recursos para el aprendizaje. También va bajando porque vemos la Escuela como un lugar donde el niño va a pasar varios años. Y la propuesta es habilitar lo que necesita cada niño y garantizarle los aprendizajes. Primaria habilita que cada Escuela piense la propuesta que le hace a los “gurises”. Lo que no tenemos es la prohibición de la repetición, porque recursar es lo que muchas veces garantiza que un niño se pueda enfrentar con más instrumentos al tramo siguiente de aprendizaje. Hacemos una apuesta muy fuerte a los profesionales de la educación para que piensen la mejor propuesta para cada uno de los niños.

¿Qué características tiene la repetición?

No puede ser “hacer lo mismo que ya hiciste”, porque lo mismo fue lo que no logró, tiene que ser una propuesta diferente. Mi opinión personal, que no es la del Consejo (Primaria) no debe existir más el “Aula Graduada” -organizada por edades, en un aula y con un maestro- porque es una propuesta de hace 200 años. Nosotros estamos en condiciones de tomar la mejor experiencia de la Escuela Rural en Uruguay y pensar en la“pedagogía multigrado”, que significa respetar la singularidad de los procesos de aprendizaje. Todos decimos que somos diferentes, pero hacemos una propuesta que no responde a las diferencias. El mundo adulto debe reconocer la singularidad, pero garantizando los aprendizajes. Porque el riesgo es reconocer la singularidad, pero tenemos un sesgo de desigualdad en el aprendizaje, donde al pobre le va mal. Eso no es atender la diversidad, sino legitimar la desigualdad.

Fuente entrevista: http://www.lr21.com.uy/comunidad/1360800-pablo-caggiani-educacion-primaria-entrevista

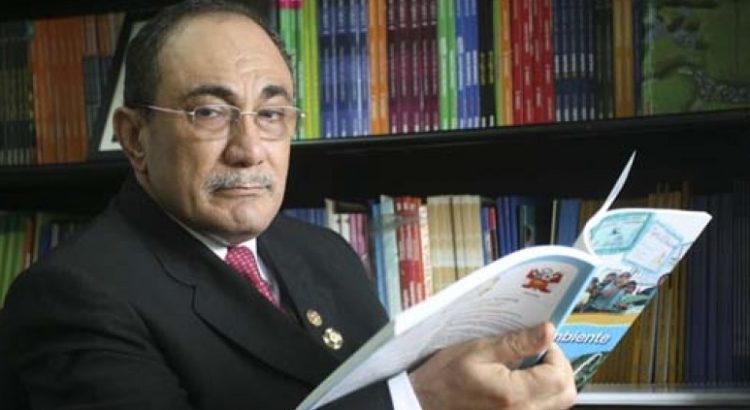

América del Sur/ Perú/ Fuente: www.expreso.com.pe.

Entrevista a Idel Vexler: En Educación se necesita continuidad para avanzar

–¿Qué opinión le merece el mensaje del premier Villanueva en el Congreso de la República?

Ha sido muy corto. Y seguramente el ministro ampliará y detallará lo mencionado por el premier. Anunció buenas medidas. Señaló que habrá nombramiento de 38 mil docentes (consecuencia de la ley que promovimos); aumento progresivo a los maestros, para lo cual instalamos una comisión plural y especializada para evaluar su viabilidad técnica y financiera; metas de aprendizaje al 2021 dándole énfasis a la mejora de la calidad en la secundaria y en el ámbito rural; acceso a internet en los próximos tres años del 35 % de las instituciones educativas públicas de primaria y secundaria. Aunque no tocó el tema de la educación superior y especialmente universitaria.

–¿Y sobre las cifras relacionadas con las metas de aprendizaje?

Ha señalado que una de las metas al 2021 es lograr que el 15 % y 25 % en segundo y cuarto de secundaria rural, respectivamente, alcanzarán aprendizajes satisfactorios en Comprensión Lectora. Pretende pasar del 2 % al 15 % en lectura en segundo de secundaria. Es razonable. Pero en cuarto grado, donde no hay línea de base y no está programada ninguna evaluación, me parece que la cifra se cae de débil e inconsistente desde el punto de vista empírico. Otra de las metas es que en Comprensión Lectora se pase del 46 % a más del 55 % y en Matemáticas pasar del 34 % al 45 % en el año 2021. Me parecen bien. Aunque no está programada ninguna evaluación para segundo grado de primaria. De modificar el programa de evaluaciones nacionales tendríamos en segunda, cuarto y sexto de primaria, así como en segundo y cuarto de secundaria, muchas evaluaciones. Hay que privilegiar más la enseñanza.

–El premier dijo lo siguiente: “Tenemos que recuperar el tiempo perdido y poner el pie en el acelerador”. ¿Qué le suscita esta expresión?

¿Tiempo perdido? Si se refiere a nuestra gestión ministerial, esto no es exacto considerando que entre septiembre de 2017 y marzo de 2018 se hizo efectivas todas las mejoras salariales a los directores, docentes, auxiliares y promotoras de inicial; se desarrolló intensamente la meritocracia magisterial con evaluaciones de desempeño, nombramientos, ascensos, acceso a cargos directivos; se mejoró el currículo –que está listo–, así como se definió con precisión los valores, los contenidos referidos al fenómeno del terrorismo y la educación sexual integral, y se ha repuesto el área de Historia, Geografía y Economía.

–¿Qué más puede señalar sobre el currículo?

Se ha reajustado técnicamente para que sea más sencilla su utilización en los colegios. Y está íntimamente vinculado al desarrollo del programa de tutoría y orientación educativa para acompañar educativamente a los niños, niñas, jóvenes y adultos para prevenir conductas de riesgo. Sobre todo para la prevención de la violencia en general, la violencia contra la mujer y la que se da entre escolares (‘bullying’).

–El nuevo ministro de Economía habla de gastos superfluos en la administración pública hasta por 10 mil millones de soles. ¿Qué podría comentar?

Por supuesto. En nuestra corta gestión realizamos la racionalización del gasto, de órdenes de servicios, viajes, asesorías y consultorías. Dejamos cero consultorías. En mi despacho hubo una sola asesora pero que fue encargada de gestionar una dirección. De ocho asesores que encontré dejé cero. Es más, prohibí eventos en hoteles de 5 estrellas. El suscrito y mis viceministros y secretaria general realizamos cero viajes al extranjero. Nos dedicamos a viajar trabajando por todo el Perú.

–¿Algo que quiera destacar durante “el tiempo perdido” en sus seis meses de gestión?

Lo digo con satisfacción y humildad: se llevó adelante una gran movilización educativa “cerca de las escuelas” mediante el diálogo con los maestros, padres de familia, alcaldes, gobernadores, comunicadores sociales y otros –a nivel nacional– para recuperar el liderazgo, la rectoría y principio de autoridad del sector. Esto ha permitido que el año escolar 2017 terminara bien y el 2018 comenzara con los mejores auspicios. Si mantenemos está política, tendremos un buen año escolar 2018.

–¿Alguna sugerencia al ministro Alfaro?

Le deseo los mejores éxitos en su gestión. Todos debemos apoyarlo. Le recomiendo que mantenga a los educadores profesionales en las direcciones de línea relacionadas con el trabajo pedagógico. Debe formar equipos multidisciplinarios de profesionales que conozcan de educación y tengan experiencia escolar directa. Que mantenga cercanía con mis colegas maestros y con las escuelas.

1,500 colegios técnicos y 1,500 especialistas

“Mi intención era hacer un trabajo más sostenido con un poco más de tiempo. Pero logramos hacer cosas importantes y han quedado listos varios de mis proyectos en el sector. Por ejemplo, la reorganización del ministerio para hacerlo más expeditivo en función de las necesidades del sistema educativo peruano, con el fin de restablecer las direcciones nacionales de Tutoría y de Educación Ambiental.

“Igualmente, concretar el fortalecimiento de la gestión descentralizada generando 1,500 especialistas en educación para tener buenos equipos pedagógicos en las Direcciones Regionales de Educación y de las UGEL, estableciendo al mismo tiempo un sistema de evaluación anual vinculante de los directores regionales con el Minedu.

“Y en educación técnica el proyecto para tener 1,500 colegios técnicos de calidad, 26 institutos tecnológicos de excelencia y universidades públicas equipadas. Y algo no menos importante: avanzar con la conversión de programas no escolarizados a Centros de Educación Inicial. Me hubiese gustado seguir inaugurando muchos colegios emblemáticos a lo que le pusimos mucha fuerza”, concluye Vexler.

Fuente entrevista: http://www.expreso.com.pe/entrevista/idel-vexler-en-educacion-se-necesita-continuidad-para-avanzar