América del Sur/Uruguay/20-09-2020/Autor(a) y Fuente: www.republica.com.uy

Otro de los valores de esta propuesta es que pone en el centro la solidaridad y también mucho énfasis en las capacitaciones a los docentes, en el trabajo en los centros y en cómo fortalecerlos.

El Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario realizó un foro en el que especialistas y autoridades compartieron resultados y reflexiones acerca de la investigación “Procesos de instalación del aprendizaje-servicio solidario en las políticas públicas”. El trabajo revela el impacto positivo de la promoción de esta iniciativa en nuestro país, informaron a LA REPÚBLICA desde la ANEP.

El foro fue organizado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (Clayss), Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y El Chajá.

La investigación se desarrolló en el marco del Programa “Desarrollo del Aprendizaje en Servicio Solidario en Uruguay”, estuvo liderada por un grupo encabezado por la profesora Nieves Tapia y contó con la coordinación de la profesora Alejandra Cativiela, Enrique Ochoa y Marianela Fernández del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (Clayss).

Asimismo, la indagación titulada “Procesos de instalación del aprendizaje-servicio solidario en las políticas públicas” fue llevada adelante por los doctores Javier Lasida y Daniel Giorgetti, y por el licenciado Felipe Miguez, quienes profundizaron en la realidad de la estrategia en Argentina y Uruguay.

Daniel Giorgetti (Argentina) comenzó rescatando los orígenes del Aprendizaje y Servicio Solidario (AYSS) en la Argentina, iniciado en 1997. También trazó la cartografía de los actores que se encuentran vinculados y apoyan esta práctica desde el Estado y la comunidad educativa.

Para el académico, quienes llevan adelante el Aprendizaje en Servicio Solidario manifiestan una cuestión identitaria, y se reconocen como integrantes de un colectivo.

Felipe Miguez relató cómo se asentó esta línea educativa en el país y los apoyos que conquistó durante este proceso.

En este sentido, puso énfasis en la importancia y el aporte invalorable de los diferentes componentes de la estrategia, tales como las capacitaciones que ofician como un soporte a los docentes en la implementación del AYSS, el acompañamiento a los centros educativos, y el Concurso de Educación Solidaria que implica un hito de reconocimiento y visibilidad, y un espacio para tender redes.

Por otra parte, destacó la Red Uruguaya de Aprendizaje y Servicio Solidario integrada por instituciones aliadas que expanden el uso de la propuesta pedagógica; y los productos de conocimiento teórico para quienes desean conocer la propuesta o ya trabajan con ella.

Javier Lasida resaltó tres aportes que este tipo de enseñanza realiza a la política educativa uruguaya: La experiencia efectiva de reforma curricular en los niveles de tomadores de decisión y en los centros educativos; el entusiasmo que genera a partir de sus propuestas en las comunidades; y el enriquecimiento de las relaciones escuela-comunidad, aportando temas que brindan relevancia a los aprendizajes y construyen diálogos significativos.

La moderadora Olga de las Heras, consejera del Consejo de Educación Inicial y Primaria, señaló la importancia de intercambiar acerca de “un tema tan convocante”.

“Principalmente, en lo que me compete, viene a mi memoria todo el recorrido que se ha hecho en Uruguay, que ha sido muy valioso. Vi la interna de este proceso y leí los testimonios que se obtuvieron en la investigación, que nos brindan muchos insumos para reflexionar con miras al próximo capítulo de esta investigación”, valoró.

Valores educativos

La directora sectorial de Planificación Educativa de la ANEP, Adriana Aristimuño, destacó la calidad y claridad de la investigación. “Esta experiencia es un caso exitoso con una fuerte incidencia de la sociedad civil en la política educativa, que en nuestras latitudes no es tan común, y este es un aspecto muy valorable”.

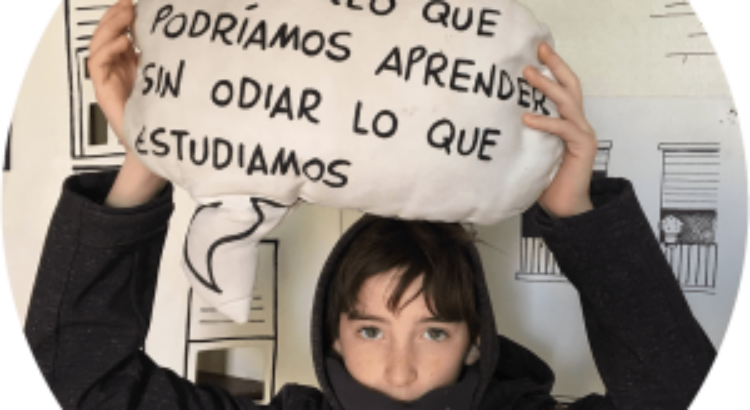

Aristimuño destacó que otro de los valores del aprendizaje y servicio solidario es la gran condensación de valores educativos que tiene la experiencia, “poniendo en el centro la solidaridad -que tiene mucho que ver con la actividad educativa en sí misma- y también mucho énfasis en las capacitaciones a los docentes, en el trabajo en los centros y en cómo fortalecerlos”.

Expresó además que a través de esta iniciativa también se logró empoderar a los alumnos, “algo muy fuerte y prometedor que fortalece la relación entre la comunidad educativa y la sociedad”.

Por su parte, el director de Educación del MEC, Gonzalo Baroni, también hizo énfasis en cómo repercute en el alumno este tipo de aprendizaje. “Al estudiante se lo encuentra empoderado y protagonista del proceso, y desarrolla competencias que no son específicas de las asignaturas. En un mundo cada vez más cambiante en el que el asignaturismo está siendo hackeado, realmente necesitamos estudiantes que puedan desarrollarse más en sus habilidades y competencias, que por asignaturas”.

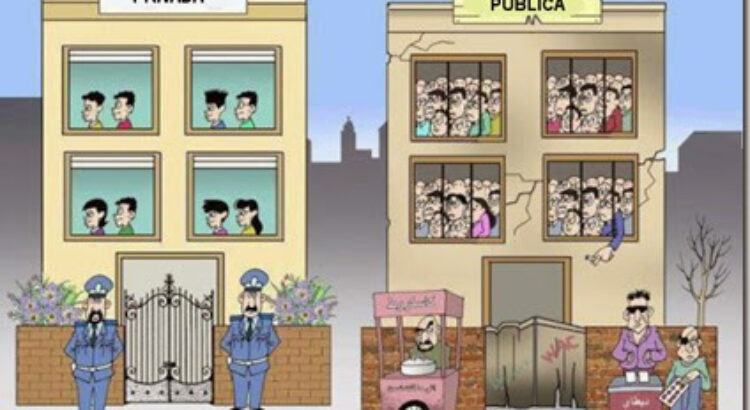

Baroni celebró que en la estrategia uruguaya se optó por incorporar el AYSS en el nivel Primario, cuyos resultados evidenciaron “la cohesión de la escuela pública uruguaya, y la importancia y la trascendencia de cómo se lleva adelante”.

Ignacio Hernaiz, director de Educación del Fondo Nacional de las Artes (Argentina) y ex director de la Oficina de la OEI en Uruguay, recordó que en nuestro país cuando se gestó esta iniciativa en el ámbito del MEC se obtuvo un respaldo muy decidido.

“La participación de docentes y estudiantes fue muy positiva, y en las dos orillas ha sido una experiencia muy exitosa. El Aprendizaje y Servicio Solidario siempre tuvo un alto nivel de profesionalismo y una idea clara que fue desarrollada a pleno con una muy buena recepción en los centros educativos”, señaló.

Users Today : 41

Users Today : 41 Total Users : 35460250

Total Users : 35460250 Views Today : 55

Views Today : 55 Total views : 3418950

Total views : 3418950