Reflexiones sobre la estandarización jerarquizadora en la evaluación de la calidad de la educación

Venezuela/ Marzo de 2016/ Editores OVE

Iliana Marina Lo Priore Infante

En los últimos años las concepciones neoliberales que impregnan los ámbitos económicos, políticos y sociales, han influido de manera relevante en la orientación de la educación de los pueblos y naciones periféricas a los países hegemónicos. Esta tendencia se ha extendido en todos los continentes y regiones, impulsada por organismos transnacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Las reseñas noticiosas respecto a los resultados más recientes de las pruebas estandarizadas de evaluación de los aprendizajes, tales como las del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) realizada cada 3 años por la OCDE y las del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce) realizado en América Latina por la UNESCO, provocaron muchas noticias, de las cuales 3 titulares de noticias que descalifican la educación impartida en las naciones que fueron punteadas por debajo en una escala jerarquizadora, entre éstas, destacan a los países latinoamericanos. Los titulares fueron: Los países de América Latina con peor rendimiento académico (BBC Mundo, 2016); 5 lecciones para América Latina del mayor ranking global de educación (Martins, 2015); ¿Por qué no mejora la educación en América Latina? (Sánchez, 2016). Resaltan estas noticias que esto es un indicador que evidencia las condiciones desfavorecedoras del crecimiento económico de esos países, ya que se parte de la premisa o del supuesto de que la educación en determinadas áreas o disciplinas, es un aspecto determinante en la economía. Por ejemplo, señalan que: “… cuando una gran proporción de la población carece de habilidades básicas el crecimiento económico de un país a largo plazo se ve amenazado… incluso los países con mejor desempeño en América Latina, mucho menos los medios, están muy lejos del mundo desarrollado y muy lejos del lugar donde necesitan estar para competir en la economía global”, (BBC Mundo, 2016).

Incluso llegan a afirmaciones pronosticadoras de la relación causa-efecto, como las siguientes: “…la mala educación de un país hipoteca su economía… Si todos los adolescentes en México fueran a la secundaria y lograran un nivel básico en matemáticas y ciencia, el Producto Interno Bruto, PIB, de México, sería en 80 años 551% mayor que el actual, según el informe. El de Argentina 693% mayor y el de Honduras 2016% más grande” (Martins, 2015). Para reforzar estas consideraciones expresadas en las noticias señaladas, se refiere la opinión de un reputado investigador educativo y participante del informe sobre los resultados de las pruebas estandarizadas: “Eric Hanushek, profesor de la Universidad de Stanford, en EEUU y uno de los académicos más reconocidos en temas de educación, es uno de los autores del nuevo informe que muestra una vez más, la enorme brecha entre los estudiantes latinoamericanos y los del este de Asia”. Por otra parte, además de resaltar las habilidades cognitivas en matemáticas y ciencias como basamento para obtener una educación de calidad, el señalado experto y co-redactor del informe de la OCDE, indica que un aspecto importante para explicar la calidad educativa radicaría probablemente en los valores de la población, como sería el caso de China que junto con Singapur lidera en la tabla de resultados: “Parecen haber convencido a sus ciudadanos de hacer opciones que valoran la educación por encima de otras cosas». (ob.cit.).

Estas noticias explicitan una marcada preocupación por el denominado “estancamiento” de la calidad de la educación en demasiados países de América Latina producto de los resultados de estas pruebas. Sánchez (2015) señala que esto es un problema importante en una economía globalizada, donde las recompensas van a parar a los trabajadores mejor cualificados y más productivos, y donde se le da más importancia que nunca a la educación de “alta calidad”. La masiva expansión del acceso a la educación en la región no es suficiente sin una mejora equivalente en calidad.

Frente a esta perspectiva, se presentan otros discursos alternativos, como el de Rubia (2016) que ante estos juicios valorativos de organismos internacionales, como la OCDE, analiza y evidencia cómo el concepto de “educación de calidad” se ha ido reduciendo al resultado de las pruebas y esto ha modificado la manera de entender y concebir la educación. Las pruebas condicionan los conceptos de forma reduccionista, lo que se entiende por un “buen currículo”, un “buen colegio” o un “buen alumno” dependerá básicamente de los resultados obtenidos. Hay otro cambio fundamental y es que el alumno queda subordinado a la escuela y no la escuela al alumnado, es decir, los centros seleccionan al alumnado que potencialmente va a dar buenos resultados y rechaza a los que considera que le van a perjudicar. Todo ello puede provocar además, la desaparición de las ya reducidas experiencias innovadoras pues los centros se verán obligados a poner en marcha metodologías de aprendizaje diferentes, de carácter tradicional, para que sus alumnos no se vean perjudicados en los exámenes estandarizados.

Frente a esta perspectiva, se presentan otros discursos alternativos, como el de Rubia (2016) que ante estos juicios valorativos de organismos internacionales, como la OCDE, analiza y evidencia cómo el concepto de “educación de calidad” se ha ido reduciendo al resultado de las pruebas y esto ha modificado la manera de entender y concebir la educación. Las pruebas condicionan los conceptos de forma reduccionista, lo que se entiende por un “buen currículo”, un “buen colegio” o un “buen alumno” dependerá básicamente de los resultados obtenidos. Hay otro cambio fundamental y es que el alumno queda subordinado a la escuela y no la escuela al alumnado, es decir, los centros seleccionan al alumnado que potencialmente va a dar buenos resultados y rechaza a los que considera que le van a perjudicar. Todo ello puede provocar además, la desaparición de las ya reducidas experiencias innovadoras pues los centros se verán obligados a poner en marcha metodologías de aprendizaje diferentes, de carácter tradicional, para que sus alumnos no se vean perjudicados en los exámenes estandarizados.

Esto supondrá según este autor:

“ el retorno a modelos aún más memorísticos …en estas pruebas, nadie comprueba si el alumno es capaz de aplicar sus conocimientos a situaciones reales de la vida cotidiana, nadie comprueba su capacidad creativa para mostrar nuevas dimensiones de un problema, nadie comprueba su capacidad de reflexionar y ampliar contenidos, nadie comprueba su capacidad crítica y de análisis..” (ob.cit., p.9)

En esta misma tónica crítica Angélique del Rey (2013) advierte los peligros de estos señalamientos al indicar que las pruebas en cuestión evalúan las matemáticas y la lectura, razón por la cual los centros dejan de lado otros contenidos como la música, las artes, etc. para centrarse en lo único que va a ser valorado, enseñando así solo para la prueba, de manera sistemática pero rutinaria.

Es así, como reivindicamos críticamente lo señalado por otros investigadores con base en las consecuencias de asumir instrumentalmente la concepción de la calidad educativa reduciéndola a los resultados de dichas pruebas, cuando se hacen pronósticos lineales futuristas arbitrarios, de causa-efecto, entre habilidades cognitivas y crecimiento económico, que como se sabe es una postura por demás simplificadora ante la multidimensionalidad de aspectos que envuelven al desarrollo de una nación.

Asimismo, se evidencia una estrategia discursiva de legitimación ideológica en las noticias sobre el informe de la OCDE, al presentar juicios avalados por la opinión de un experto educativo que es a la vez miembro del mismo organismo que emite el informe. Experto que cae en contradicciones que pone en entredicho sus mismos juicios, cuando dudosamente asoma, para el caso de China, en la entrevista citada en la noticia, deja entrever que la calidad de la educación con base en los resultados de las pruebas hechas, dependería mucho más de la incitación o promoción del contexto o valoración sociocultural a la educación en la sociedad.

Entonces, ¿Cuáles son los significados ideológicos relevantes de esta estandarización jerarquizadora?

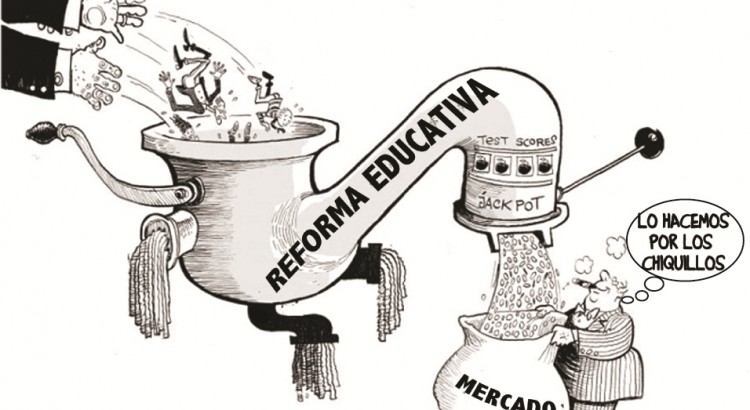

- Inducir la aceptación de escalas estratificadoras socioculturalmente en la educación que se correspondan con la división social y jerárquica que reproduce la sociedad capitalista.

- Sobre la base de una jerarquización de los resultados de las pruebas, se pretende que los países que presuntamente salieron rezagados en las posiciones “deben” imitar en sus políticas y prácticas educativas a los países que resultaron mejor ubicados, con base a las orientaciones de la OCDE.

- Inducen a una significación de “alta calidad educativa” con base en desempeños y logros operacionales de las habilidades cognitivas expresados en las pruebas en función del mercado laboral. Al valorarse dichas habilidades en relación con los requerimientos del mundo laboral capitalista se privilegia la calificación tecnocrática de la fuerza de trabajo a través de la educación escolar.

- Se asimila a la educación la noción de capacitación, la educación no se ve como un proceso holístico, integral, global, humanizado.

- Invisibilizar los avances de inclusión educativa en algunas regiones, como es el caso de América Latina, al sobrevalorar sus criterios de calidad tecnocráticos de la educación.

Por todo lo anteriormente expresado, es pertinente trascender la visión tan reductora del enfoque neoliberal en la educación que significa reducir la calidad educativa a los resultados de las pruebas estandarizadas, excluyendo de ello las valoraciones culturales de los pueblos como indicadores contextualizados de dicha calidad en la institución escolar.

La calidad educativa reclama la discusión de procesos pedagógicos adecuados, de debates curriculares que superen la fragmentación de elementos y procesos, de su pertinencia en relación con los fines y metas de cada sociedad, y por ende de una evaluación que se resignifique en los criterios señalados para potenciar el bienestar humano.

Referencias:

BBC Mundo (2016).Los países de América Latina «con peor rendimiento académico». En:http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160210_paises_bajo_rendimiento_educacion_informe_ocde_bm.

Angélique del Rey (2013). La tyrannie de l’evaluation. París: La Découverte.

Martins, A. (2015). 5 lecciones para América Latina del mayor ranking global de educación.En:http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150513_educacion_mapas_am.

Rubia, F. () El Futuro de la Educación en un Contexto Neoliberal. Revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España. No. 19. En: http://www.adide.org/revista/images/stories/revista19/ase19_mono03.pdf.

Sánchez, G. (2015). ¿Por qué no mejora la educación en América Latina? En: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150409_economia_educacion_en_america_latina_finde_bd.

Fuentes de las fotos:

http://laeducacionquenosune.org/eagles/wpcontent/uploads/2014/07/EducacionMercado.jpg

http://www.laresistencia.mx/wp-content/uploads/2013/02/estandar.jpg

Users Today : 42

Users Today : 42 Total Users : 35460173

Total Users : 35460173 Views Today : 59

Views Today : 59 Total views : 3418842

Total views : 3418842