Por: Luis González Reyes

Si lo que tenemos por delante son tiempos de fuertes convulsiones sociales y ambientales, cobra todo el sentido abordar en las aulas una educación ecosocial que permita a nuestro alumnado conocer y sensibilizarse frente a la crisis sistémica, además de actuar como agente de cambio ecosocial.

Una época de cambios radicales

En lo que va de año (y no va mucho), hemos vivido cuatro fenómenos absolutamente excepcionales: los incendios en Australia, la tormenta DANA, la pandemia de la Covid-19 y la crisis económica que está generando.

Los incendios en Australia han sido de una magnitud en extensión y en virulencia extremadamente inusual en los últimos 12.000 años. Detrás hay varias causas, pero sobre todas destaca el cambio climático.

Cuando los veíamos desde nuestras pantallas, en general pensábamos: “Esto no nos va a pasar aquí”. Y nos equivocamos. Las probabilidades de que se produzcan incendios de este tipo en nuestra península son cada vez más altos.

También flotan ideas (tal vez inconscientes), del tipo de “esto no es tan importante”. Y nuevamente nos equivocamos, pues los bosques cumplen muchas funciones ecosistémicas absolutamente centrales para el sostén de nuestra existencia.

La tormenta DANA, que hundió por la nieve los invernaderos de Almería y destrozó la infraestructura costera de Levante, es de esas extremadamente extrañas. En este caso, detrás no hay muchos fenómenos, sino fundamentalmente uno: el cambio climático.

Los pensamientos mayoritarios a nivel social pudieron parecerse a: “Esto no se va a volver a repetir”. Pero es un pensamiento erróneo, pues los escenarios de calentamiento global indican que su frecuencia será cada vez mayor. De hecho, es probable que podamos vivir más de una tormenta de este tipo encadenadas, con todo lo que ello implica.

Las sociedades también hemos tenido la expectativa de que “esto lo podemos arreglar”, que con cemento y máquinas pesadas se reparan las infraestructuras sin mayor problema. En realidad, es un pensamiento que no entiende el momento de crisis múltiple en el que estamos, ni las capacidades limitadas del ser humano, ni los impactos de un cambio climático que va a seguir agravándose aunque tomemos las medidas más drásticas de reducción de emisiones (y si no las tomamos, obviamente se agravará más y más rápido).

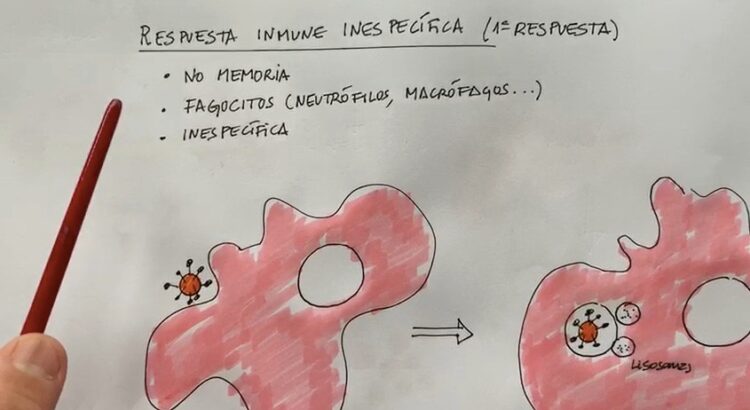

En cuanto a la Covid-19, en noviembre de 2019, no pensábamos que una pandemia iba a parar medio mundo. Incluso cuando paró China, seguimos pensando que eso nunca sucedería aquí. Pero ha sucedido. Detrás vuelve a haber muchas causas, pero una determinante es la degradación ecosistémica masiva que sufre el planeta.

Ahora los pensamientos mayoritarios ya son distintos a los de los incendios y la DANA (y creo que mucho más acertados): “Esto sí es importante”, “esto nos puede volver a pasar” y “esto no está nada claro que lo podamos arreglar”.

Por último, hay que hablar de la actual crisis económica. En 2007-2008 se inició una de esas crisis económicas profundas del capitalismo que suceden una vez cada siglo. La anterior había sido el crac de 1929 y la Gran Depresión de la década de 1930. Tan solo doce años después afrontamos otra crisis sistémica profunda. Es más, una crisis en la que todo apunta que va a ser de mayor calado. Para explicarla, una vez más, tenemos que usar distintas causas. Una mucho más determinante de lo que la mayoría de personas cree es haber alcanzado el límite máximo de disponibilidad de petróleo.

Sorprendentemente, los pensamientos sociales se pueden parecer a esto: “Esto pasará, podemos reactivar el crecimiento”.

Esta crisis económica, que en realidad es continuación de la de 2007-72008, no va a pasar porque es parte de un proceso imparable de degradación de nuestro orden socioeconómico. Esta degradación tiene detrás (entre otros factores), el cambio climático, la degradación ecosistémica y la reducción en la disponibilidad material y energética. Lo que estamos viviendo en estos pocos meses del año no es una acumulación de casualidades increíbles, sino indicadores claros de que estamos asistiendo al colapso del capitalismo global y de la civilización industrial.

Un colapso socioeconómico y ecosistémico no es un hecho súbito, algo que suceda de golpe como el desmoronamiento de un edificio. Sino un proceso que dura décadas. Habrá momentos de cambios rápidos, como este 2020, otros más lentos e, incluso, otros (temporales) de vuelta a estadios anteriores. Probablemente, nos iremos acostumbrando a “nuevas normalidades” cada vez más alejadas de lo que vivimos a principios del siglo XXI (y no precisamente en el sentido de un desarrollo ultratecnológico).

Esto no es una suerte de “determinismo ambiental”. Una cosa es que haya órdenes sociales imposibles por las condiciones ambientales existentes en el futuro cercano (por ejemplo, sin petróleo en abundancia no es factible mantener grandes urbes), y otra muy distinta es cómo serán esos órdenes sociales posibles, que están totalmente abiertos. Es más, están más abiertos de lo que lo han estado en los últimos dos siglos, al menos.

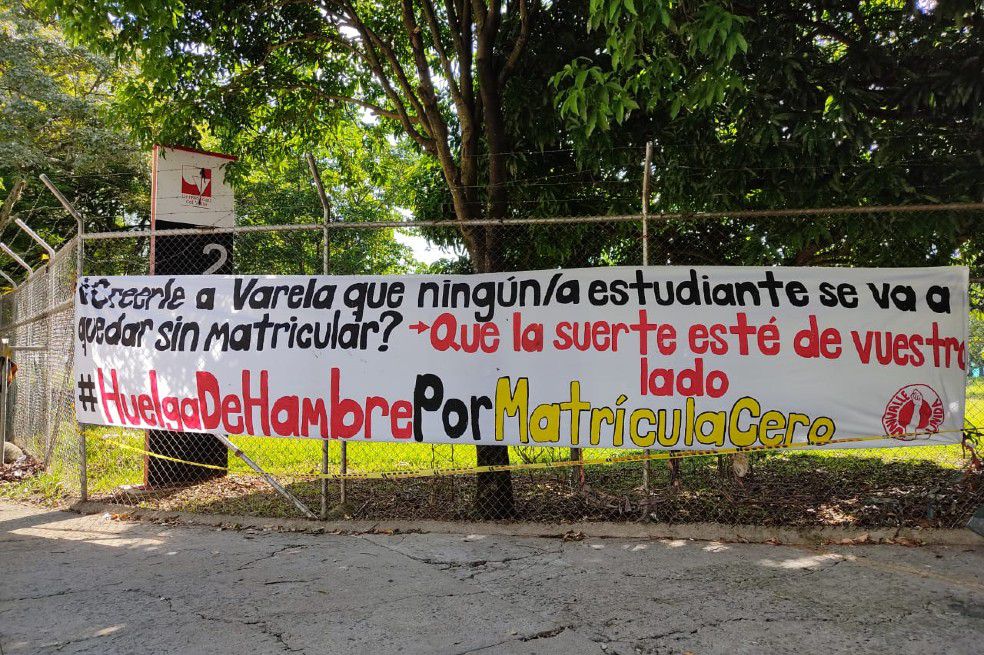

En este proceso, las convulsiones sociales van a ser muchas y el sufrimiento de amplias capas de la población está casi garantizado. Por ello, una apuesta por la justicia y la democracia tiene más relevancia ahora que nunca.

Con la pandemia de la Covid-19, hemos vivenciado que lo que creíamos imposible está sucediendo. Los aprendizajes que hemos tenido, desgraciadamente a golpe de shock, han sido muchos y ricos. Hemos aprendido que para vivir necesitamos muchísimo menos que lo que nuestro entramado produce. Hemos descubierto que se puede poner el cuidado de la vida por encima de la generación de beneficios. Hemos vivenciado como en realidad sí se puede parar la economía. En todo caso, son aprendizajes frágiles, como están mostrando muchos de los pensamientos que afloran sobre la crisis económica y que, por lo tanto, necesitamos fijar.

¿Cómo se tienen que reformular nuestras prácticas educativas en este contexto?

La mayoría de reflexiones que se están produciendo en el mundo educativo giran alrededor de lo metodológico. En concreto, de la docencia a distancia. Creo que necesitamos contar con ella, pero no pensemos que la hiperconectividad va a durar siempre. Detrás tiene un consumo energético y material muy alto. Y, además de una emergencia climática, ecosistémica y energética, también la tenemos material. Empiezan a estar menos disponibles elementos centrales en el desarrollo de las TIC, que irán haciendo que cada vez haya menos conectividad, no más.

No estoy diciendo que no usemos las TIC ahora con profusión, sino que sería una mala estrategia pensar que van a estar ahí siempre y centrar las reformas metodológicas en su existencia.

Desde mi punto de vista, es más importante repensar los objetivos educativos que perseguimos. Si lo que tenemos por delante son tiempos de fuertes convulsiones sociales y ambientales, cobra todo el sentido abordar en las aulas una educación ecosocial que permita a nuestro alumnado conocer y sensibilizarse frente a la crisis sistémica, además de actuar como agente de cambio ecosocial. Pero probablemente esto no será suficiente, sino que necesitan aprender lo que va a ser necesario para sobrevivir en los tiempos por venir, que van a ser muy distintos de los presentes. Por ejemplo, a cultivar en las nuevas condiciones climáticas, a crear proyectos colectivos de satisfacción de necesidades básicas que sean replicables y/o escalables por las mayorías sociales, o a reparar herramientas sencillas y básicas. Esto son solo tres ejemplos de los muchos que se pueden ofrecer.

Por favor, no sigamos educando como si nuestro mundo no se estuviese transformando profundamente.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/05/25/vamos-a-seguir-educando-como-si-no-pasase-nada/

Users Today : 102

Users Today : 102 Total Users : 35460008

Total Users : 35460008 Views Today : 147

Views Today : 147 Total views : 3418612

Total views : 3418612