América del Sur / Brasil / 11 se septioembre de 2016 / Por: Ítalo Gimenes

Dados de um artigo publicado no site Brasil Debate a respeito das diferenças de arrecadação anual entre os brasileiros são de deixar qualquer um estarrecido com tamanha desigualdade econômica no país.

Este se baseia em dados a respeito das declarações de imposto de renda à Receita Federal do Brasil, uma vez que os autores do artigo consideram esses dados os mais precisos a respeito da riqueza pessoal no país, mesmo no que se trata de informações sobre o acúmulo anterior de bens móveis e imóveis, dinheiro, companhias, entre outros bens, que são difíceis de mensurar em termos de riqueza, mas que são apresentados com uma estimativa mais precisa através das declarações de imposto de renda.

Porém, é preciso levar em conta que, em muitos casos, os bens imóveis declarados são avaliados de maneira imprecisa, podendo valer mais (geralmente é esse o caso) ou menos do que são declarados. Além disso, muito dos patrimônios não são declarados por estarem vinculados a empresas, firmas, não ao dono delas diretamente, ou seja, são “escondidos” na hora de avaliar a riqueza de alguém. Ou ainda, a renda e o patrimônio acabam simplesmente não sendo declarados na sua totalidade.

Além de todas essas possíveis defasagens, que escondem muito da riqueza dos brasileiros mais endinheirados, os dados da declaração do imposto de renda só dizem respeito, obviamente, à parcela da população que paga imposto de renda. Ou seja, somente aqueles que têm renda mínima anual de R$ 25.662, o que equivale a uma renda mensal R$ 2.140, declaram imposto de renda, portanto são considerados nesses dados. Isso significa, em 2014 (ano no qual os dados são avaliados), que somente a riqueza de 27 milhões de brasileiros é avaliada, pois os demais 175 milhões possuem tão pouco que não declaram renda; apenas a riqueza de 13,36% da população é avaliada, dado que já é escandaloso por revelar que mais de 4/5 da população possui renda inferior a 2 mil e poucos reais por mês.

A desigualdade social no Brasil é tão ruim que pode sim piorar

Agora entramos diretamente nas analises de dados trazidos pelo texto basicamente na forma de gráficos da Receita Federal. Para entendê-los, é preciso certos esclarecimentos da metodologia de análise é utilizada. Alguns termos podem parecer um tanto cabeludos a primeira vista. No entanto, farei o esforço para traduzi-los ao leitor da melhor maneira possível.

Os gráficos pegam a totalidade dos dados de renda, que estão tipificados de três diferentes formas, “rendimentos tributáveis”, “rendimentos tributados exclusivamente na fonte” e “rendimentos isentos”, e os analisa em sua totalidade. A partir desse total, o hierarquiza de maneira linear entre a pessoa com menor renda declarada e a com maior renda, e o divide de duas formas diferentes: em partes iguais de cem (centílicos) e depois dividem uma das partes de cem em partes iguais de dez (decílicos). Ou seja, os 27 milhões de declarantes são divididos, primeiramente, em cem grupos (centís) de 270 mil pessoas, e depois um centil é dividido em dez grupos (decís) de 27 mil pessoas. Essa divisão é feita para que seja possível analisar a diferença de renda e a variação (em porcentagem) dessa diferença entre um grupo e outro (entre centís, depois entre decís). Deu para entender? Exemplifico: o 1º centil se refere ao 1% com menores dados de renda, o 99º centil se refere ao 1% com maiores dados de renda, como também que o 1º decil, seja do 1º ou do 99º centil, se refere aos 10% com menores dados de renda daquele centil, e o 9º decil se refere aos 10% com maiores dados de renda daquele decil.

Essa divisão está expressa em dois pares de gráficos que reproduziremos e que serão esclarecidos neste artigo, sendo um de cada par divido em centis e o segundo em decis de um centil do primeiro gráfico.

No primeiro gráfico é possível observar que a média da renda declarada (linha azul) aumenta de maneira repentina e abrupta nas últimas faixas, sobretudo a partir do 96º centil, cuja taxa de variação do rendimento médio (linha laranja, que expressa a porcentagem de aumento da média da renda) em relação ao imediatamente anterior é de 11,12%, chegando a 20,69% no 98º centil e 148,87% no último centil, enquanto nas faixas intermediárias a taxa de variação fica em torno de 4%. Isso significa que, a partir dos 4% mais ricos dentre os declarantes de renda, a diferença da média de renda com os demais declarantes da um salto, cresce em uma exponencial gritante; varia de uma média de mais ou menos 400 mil reais anuais a 1 milhão de reais anuais em um grupo de apenas 4% do total dos declarantes de imposto.

O gráfico seguinte pega o 1% mais rico entre os declarantes e analisa a média de renda e variação de renda média dentre estes, ou seja, olha mais de perto para a renda dos mais ricos do país. O que se observa é que o padrão de crescimento abrupto se repete. A partir do 6º decil se instala uma taxa de variação de 12,31%, chegando a 30,91% no 9º decil e a 226,63% (mais que dobra a renda média) no último decil, cujo rendimento médio de cada declarante chega a singelos R$ 3.879.300,00.

Embora não seja possível saber o nome dos declarantes, que não são revelados pela Receita, os autores do texto nos mostram que o declarante que obteve o maior rendimento em 2014 informou ter recebido nada mais, nada menos, que R$ 1.071.215.915,10 (um bilhão) entre rendimentos tributáveis, dividendos e rendimento sujeito à tributação exclusiva (ou seja, nesse valor não consta o rendimento isento de impostos).

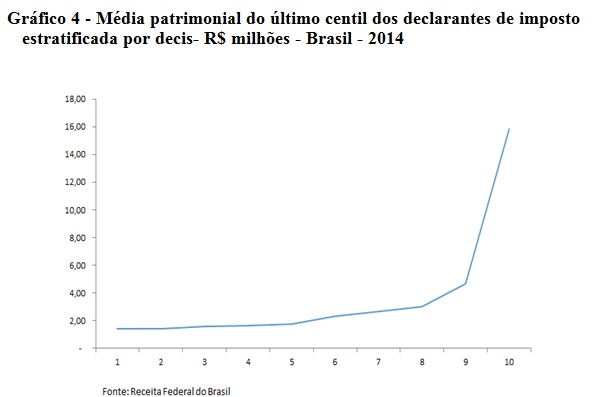

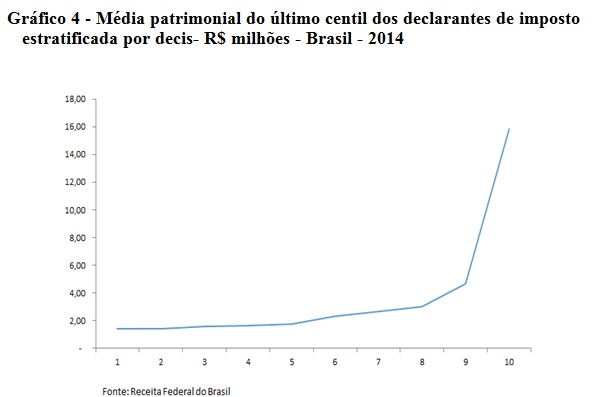

No que concerne aos bens e direitos (que são aquelas propriedades como móveis e imóveis, dinheiro, companhias, ações, etc), é possível observar uma elevação acentuada também nos quatro últimos centis. Na repartição decílica do último centil, a variação mais acentuada se dá nos últimos dois: 54,12% e 241,14%, respectivamente.

Este gráfico é um dos mais chocantes. A partir do 96º centil, a diferença da média do valor patrimonial, de propriedade, de bens, tem um surto discrepante que transforma o gráfico quase que em uma reta vertical. Sai do valor (que também não é pouca coisa) de 1 milhão em propriedades para 4 milhões acumulados nas mãos de um número muito reduzido de indivíduos. Ao olharmos o gráfico seguinte, que da um “zoom” no último centil, nos mais ricos, vemos que a diferença é ainda mais assustadora, pois mesmo entre eles há um salto enorme na variação do valor médio de propriedade acumulada no último decil, ou seja, no 0,01% dos declarantes de renda, que parte mais ou menos de um valor médio de R$ 5 milhões em propriedade para R$16 milhões.

Para fazer uma análise sintética dos quatro gráficos, vemos que a desigualdade social, baseada na diferença de renda, no Brasil se dá de maneira exponencial, abrupta e gritante, entre os 1% mais ricos dentre os declarantes de renda e os demais 99%. Porém, lembrando que no Brasil nem mesmo 1/5 da população possui condições de declarar renda, em uma população de 202 milhões de habitantes (em 2014), esses 1% representam na verdade escandalosos 0,13% da população.

Não bastasse esse acúmulo de riquezas absurdo nas mãos de pouquíssimos, os autores nos fornecem dados sobre os rendimentos isentos de impostos de 2014, ou seja, a riqueza que não é taxada para investimentos em educação, saúde e serviços à população. Em 2014, R$ 733,6 bilhões foram isentos de taxas de impostos, enquanto o imposto total arrecadado, através da taxação de todos os declarantes, foi de R$ 128,83 bilhões(!) Isso significa que um valor mais do que cinco vezes maior do que o arrecadado para investir em saúde, educação, saneamento básico, etc, simplesmente não foi tocado, foi deixado nas mãos de uma parcela ridiculamente pequena da população – para ser preciso, 2,1 milhões de pessoas (1% da população total), são beneficiados pelas isenções de impostos sobre lucro, dentre elas as 20,9 mil mais ricas do Brasil (0,01%), as quais possuem patrimônio médio de R$ 40 milhões.

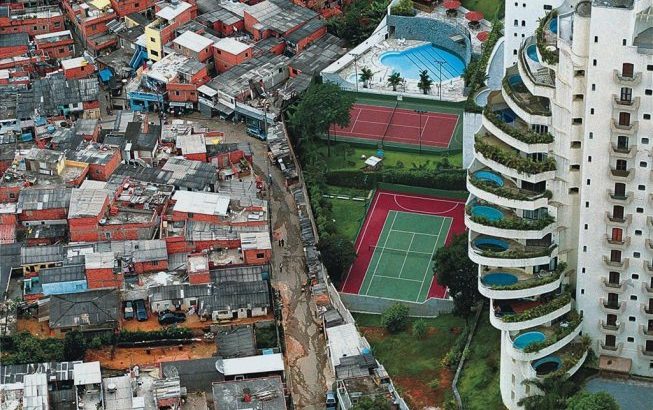

Enquanto a gigantesca maioria vive na penúria de filas enormes nos hospitais, salas de aula superlotadas, transporte público caríssimo, e uma lista sem fim de problemas e precariedades nas condições de vida, os 0,01% gozam de fortuna. Inclusive, nas declarações de imposto de renda, os gastos privados da população em saúde e em educação, com planos de saúde e educação privada, e que são deduzidos dos impostos pagos, chegam a R$ 76,78 bilhões, 59,6% do imposto total arrecadado (lembrando que a dedução não é integral, longe disso). Ou seja, os patrões que tanto reclamam “do alto valor” desses abates no imposto de renda sobre gastos em educação e saúde privada, na verdade deixam de contribuir com a arrecadação de impostos com um valor 10 vezes maior(!), quando seus lucros (que usam para compra mansões, iates e itens de luxo) são isentos de impostos.

A resposta política para um cenário de desigualdade tremenda como o do nosso país, onde há um acúmulo de riquezas tão concentrado na mão de tão poucos e que mal é tocada quando há tributação para arrecadar orçamento destinado a serviços à população, pode ser a taxação de grandes fortunas. A grande maioria da população, responsável pela maior parte da arrecadação de impostos no país, precisa de uma via para colocar em pauta essa discussão. Com um governo Temer a mando dos patrões, esses mesmos que acumulam enormes e intocáveis riquezas, que promete ataques profundos às suas já precárias condições de vida, como a destruição dos direitos trabalhistas e o aumento de tempo para aposentadoria, a resposta para os trabalhadores e a população é lutar e sair às ruas.

Mas sair às ruas com o objetivo de levantar, com a força da mobilização da poderosa classe trabalhadora brasileira, o único espaço em que podem discutir a respeito da desigualdade social e decidir sobre a taxação de grandes fortunas bem como de todos os problemas políticos, econômicos e sociais, que é um novo processo Constituinte para dar voz aos trabalhadores e a juventude.

Fuente: http://esquerdadiario.com.br/A-desigualdade-social-no-Brasil-e-muito-maior-do-imaginavamos

Users Today : 12

Users Today : 12 Total Users : 35460673

Total Users : 35460673 Views Today : 31

Views Today : 31 Total views : 3419776

Total views : 3419776