El presente texto se da dentro del marco de la Articulación por la Educación Pública en América Latina, del portal Insurgencia Magisterial, México.

Son tres los interrogantes que se presentan, a modo de una entrevista:

1.- ¿Una educación crítica creativo o servicio al mercado?

2.- ¿Cuáles son los enfoques pedagógicos de los sistemas educativos de cada país y las medidas respecto a la COVID 19?

3.- ¿Cuáles serían las propuestas socioeducativas permiten enfrentar de mejor manera la etapa del Covid-19?

1.- ¿Una educación crítica creativo o servicio al mercado?

Crisis (derivado del griego krísis ‘decisión’, del verbo kríno ‘yo decido, separo, juzgo’, designa el momento en que se produce un cambio perturbador. De ahí proviene “crítica”, para emitir un juicio a fin de superar el problema. ¿Y cuál es el problema que aquí nos atañe?

Desde mediados de la década de los setenta del siglo XX, lo que más en cuestionamiento se encuentra es el de una escuela pública que, en el marco del neoliberalismo capitalista, se quisiera destruir. Por ello, una especie de “paranoia política” aparece en una constante y sin solución de continuidad “defensa de la escuela pública” que, “resistiendo”, nunca se acaba por destruir. Una crisis casi eterna, no es una crisis, y en este caso es consecuencia de la voluntad de poder del mercado. A mi criterio, entonces, la escuela no se encuentra en crisis, sino que es tal la escuela que existe en el proceso de las relaciones de poder político y económico, es la escuela que puede ser en ese contexto y no otra. Si no hay un reconocimiento de dicha problemática, la escuela siempre se llamará en crisis, y la educación crítico-creativa solamente aparecerá en los textos (orales y escritos), salvo ciertas excepciones muy loables. Y, aún se corre el riesgo de que, bajo la afirmación textual de una intersubjetividad liberadora, contradictoriamente, la praxis pueda encontrarse imbuida por el sentido mercantilista.

2.- ¿Cuáles son los enfoques pedagógicos de los sistemas educativos de cada país y las medidas respecto a la COVID 19?

En Argentina, los docentes se sintieron “arrojados” a la virtualidad bajo el enfoque de la “continuidad pedagógica”, insistiendo más en los “lazos” que en el reconocimiento de la “emergencia” o de la “contingencia pedagógica”, por la quasi alabanza de dichos “lazos”, llamados por otros “vínculos”, sin su materialidad en el cara-a-cara y sin el reconocimiento de una escuela pre-pandemia “resistiendo en defensa de la escuela pública”, cuyas relaciones intersubjetivas fueron muy problemáticas, cuyos “lazos” fueron muy problemáticos. Precisamente, no son esos “lazos” los más óptimos a prolongar durante la pandemia. Es por ello que cuestiono el término “continuidad pedagógica”, como el de los mismos “lazos”. Tanto el término “continuidad pedagógica” como el de “lazos” son establecidos sin crítica alguna, casi como paradigma incuestionable de interpretación. Obvio, la crítica no pretende ser hiperbólica (exagerada), pues la escuela es un espacio público, no en mera “disputa” (término de moda), sino con múltiples contradicciones reales.

3.- ¿Cuáles serían las propuestas socioeducativas permiten enfrentar de mejor manera la etapa del Covid-19?

Nos invadieron bancariamente de “conversatorios virtuales”, escuchando poco a los docentes y nada a los alumnos. Desde aquí, la propuesta es la siguiente:

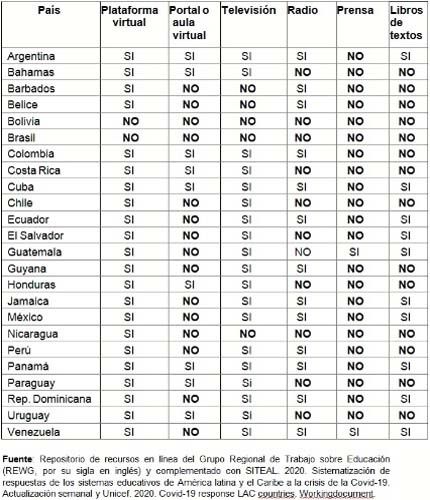

Indagar acerca de la subjetividad de los alumnos, los silenciados en la llamada continuidad de los lazos, y en las relaciones dialécticas con los docentes. En este momento una vía pueden ser las plataformas de digitales (*), para desde ahí, en la pos pandemia, concretizar las propuestas consensuadas y con sentido liberador. La etapa de pandemia ya está jugada, por ahora. Mientras no existan reales intenciones pos pandemia, más allá de los compromisos político- partidarios, las propuestas educativas serán como una especie de aspirina ante la calamidad, que quizás puedan calmar momentáneamente, pero que no curan.

¿No será, quizás, que la escuela está “alterada” en la virtualidad de la actual emergencia, bajo la presión de las relaciones sociales injustas, con toda una promesa, la promesa que también existe en la escuela real, imposible de lograr sin la constancia de la lucha? Aunque, hablando de la lucha, una lucha que no disocie a los desposeídos, una lucha en la que las comunidades se potencien subjetivamente, pero intersubjetivamente, según las posibilidades y necesidades de cada cual, en la lucha por la reproducción y producción de la vida.

(*) Surge el predominio de las plataformas digitales, cuyo pleno logro, entre otros, se ubica en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), cuyo sentido último es el de formar un “trabajador del futuro”, sin relaciones contractuales más que el de emprender individualmente un proyecto, que luego de su concreción, finalice la ligazón con la empresa, sin sindicatos que defiendan al trabajador, pues este último es mero individuo alienado de otros trabajadores. El único trabajador a existir sería el individuo subsumido en los intereses empresarios.

Desde ahí, vale una crítica a los modelos pedagógicos vigentes, donde los sujetos de la educación ya no sean meramente los alumnos, sino la misma comunidad crítico-educativa.

Fuente: El autor escribe para el Portal «Otras Voces en Educación»

Users Today : 40

Users Today : 40 Total Users : 35460423

Total Users : 35460423 Views Today : 79

Views Today : 79 Total views : 3419242

Total views : 3419242