Entrevistas/07 Mayo 2020/Autor: Víctor Saura/eldiariolaeducacion.com

La neurobióloga Mara Dierssen espera que de esta crisis aprendamos la necesidad de cambiar nuestra forma de vida, que las decisiones políticas se tienen que basar en el conocimiento y que debemos colaborar. “Que ni en momentos así seamos capaces de unirnos, a los ciudadanos nos crea una gran sensación de desasosiego”, afirma.

Mara Dierssen es una de las científicas españolas que mejor conoce el cerebro humano, tal vez por eso hace unos años fue incluida en un ranking entre las 100 mujeres más influyentes en España. Nacida y formada en Cantabria, se instaló a mediados de los noventa en Barcelona, donde lleva años dirigiendo un equipo de investigación en el Centro de Regulación Genómica (CRG). Una de las áreas de conocimiento en los que lleva más años es el síndrome de Down, es decir, los efectos en el cerebro del exceso de información cromosómica de estas personas y lo que se puede hacer para contrarrestarlos y estimular así su desarrollo cognitivo. Esta línea de investigación la llevó a impulsar, y a presidir hasta hace poco, la primera sociedad científica internacional especializada en síndrome de Down (Trisomy 21 Research Society), que ahora, ante la pandemia del coronavirus, ha iniciado un estudio internacional para intentar determinar si las personas con síndrome de Down están más o menos protegidas que la población general ante los efectos del virus.

Hay dos datos que convierten a Mara Dierssen en una científica absolutamente atípica o, como mínimo, alejada del cliché: su versión rockera (busquen vídeos de From Lost to the River y la verán interpretando cualquier tema con la misma entrega y desinhibición que el mejor Mick Jagger) y su versión educadora (además de impartir clases en masters y doctorados es patrona de la Fundación Bofill y, como tal, está muy al día de los debates sobre escuela y educación).

Explíqueme de qué va el estudio sobre síndrome de Down y coronavirus.

La idea es intentar comprender en qué medida las alteraciones inmunológicas que tienen las personas con síndrome de Down, con una respuesta inmunológica más lenta, una mayor sensibilidad a las infecciones, problemas respiratorios… podría hacerles más vulnerables a la infección por Covid. Pero, además, nos interesa hacer un análisis de los datos transcriptómicos, es decir, de los datos de expresión génica, porque la trisomía del cromosoma 21 no solamente altera la expresión de los genes que están contenidos en ese cromosoma sino también los que están localizados en otros cromosomas. Lo que estamos haciendo es comparar las redes moleculares implicadas en la respuesta del huésped al virus y las comparamos con las redes que están alteradas en síndrome de Down, para ver si hay alguna superposición que nos permita entender, a través de ese posible solapamiento, si existen factores biológicos que se asocian a una mayor probabilidad de infección y de complicaciones. Pero, bueno, el estudio, que impulsa la Sociedad para la Investigación de la Trisomía 21 (Trisomy 21 Research Society) consiste en un estudio epidemiológico con una encuesta enlazada que rellenan los clínicos y las familias, de manera que consigamos tener una idea más completa de los factores demográficos y los posibles factores de riesgo y de respuesta al tratamiento.

¿Cuántos países participan?

Por ahora, la encuesta se ha lanzado en España, Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e Iberoamérica, y ahora estamos empezando también en India. La idea es que los clínicos nos puedan responder a una serie de preguntas para entender la gravedad de los síntomas, en qué casos hubo un fallecimiento o no, y determinar si el patrón que observamos es comparable a la población general o realmente hay un patrón más específico. En España gracias al esfuerzo de las asociaciones coordinado por Down España, y en Cataluña por la Fundación Catalana Síndrome de Down, tenemos localizados bastantes casos, y por eso pedimos que cualquier persona con síndrome de Down que haya pasado la enfermedad lo comunique a su entidad. También contamos con la colaboración de la Fundación Down 21 y FIADOWN, que nos están haciendo el contacto con América Latina.

¿Pero hay alguna razón para creer que el Covid-19 es más grave para las personas con síndrome de Down?

Aún no ha habido tiempo de analizar los datos, ya que la encuesta la lanzamos hace sólo dos semanas. Para mediados de mayo podríamos empezar a tener un primer análisis de los datos que nos vayan llegando.

¿Cree que el confinamiento y, en general, la respuesta a la pandemia, se ha llevado bien?

Ha sido una situación difícil de prever, y tampoco ha sido sencillo definir una buena estrategia. Quizá el asesoramiento científico podría haber empezado antes, ya que hemos tardado un poco en reaccionar como país. Dicho esto, creo que todavía no tenemos una película muy clara del por qué en países como Alemania, donde también han tenido un montón de casos, la mortalidad es mucho más baja. ¿Qué es lo que están haciendo diferente, además de hacer muchas más pruebas diagnósticas a la población (que está claro que es muy importante)? Aquí hemos tenido una situación de confinamiento mucho más severa, pero nuestro resultado no ha sido tan bueno. Hay que decir que Alemania se ha apoyado desde el principio en los laboratorios de investigación, que desde enero pusieron en marcha la producción de estas pruebas, y en institutos de salud pública repartidos por todo el país. Pero también han tenido otros elementos, han sido mucho más directos en los mensajes y los políticos han sido mucho más consecuentes con el tema de la cuarentena.

¿Se refiere a ellos dando ejemplo?

Exacto. Aquí algunos actos políticos han sido más laxos y eso envía un mensaje poco edificante a los ciudadanos que están siguiendo las normas del confinamiento. Dejémoslo así. Pero es también clave que Alemania es un país que invierte mucho en ciencia, mientras que aquí la investigación científica está tan mermada por tantos años de crisis que la financiación ha caído a más del 50% respecto a lo que llegó a ser, teniendo en cuenta que, además, hay un enorme porcentaje de inversiones no ejecutadas del presupuesto de Ciencia. Tenemos muchísimo potencial intelectual, pero nuestro entramado científico está diezmado y desgraciadamente vamos a la zaga del resto. Lo mismo sucede con el sistema de salud. Los recortes de los últimos años lo han debilitado de forma muy importante. Los alemanes tienen un sistema científico y un sistema sanitario muy saneado y eso les permite reaccionar mucho más rápido.

¿Es optimista respecto al hecho de que una de las lecciones que se saque de la pandemia sea la necesidad de invertir más en ciencia y en salud?

Es evidente que debería ser así.

Pero le pregunto si es optimista.

No especialmente, porque va a ser difícil que en este país cambie esa mentalidad que tenemos desde siempre de que la ciencia no es fundamental. En la pasada crisis todos los países más desarrollados invirtieron más en ciencia, y aquí se hizo lo contrario. Según el Instituto Nacional de Estadística, el gasto en I+D interno en 2018 fue del 1,24% del PIB, muy lejos de la media europea, que en 2017 estaba en el 2,06%. La inversión se debería elevar hasta un 2% del PIB y desde 2008 se ha reducido sustancialmente. La esperanza es lo último que se pierde, pero la confianza en que eso suceda… pues poca. Ahora habrá que reconstruir el sistema económico, y de nuevo, ante una crisis económica, no es evidente que se potencie ese cambio de modelo económico que llevamos años diciendo que debería producirse, que es la inversión en conocimiento y no en otras cosas más inmediatas en la ganancia, como pueden ser el turismo o la construcción. Así que lo más probable, y ojalá me equivoque, es que de nuevo la recuperación de la inversión en ciencia no alcance los niveles que permitan compensar las caídas sufridas durante la crisis.

El panorama que dibuja la crisis del coronavirus para la educación y su función de equidad y de igualación de oportunidades es extremadamente preocupante

¿Y sobre la vacuna, o sobre la solución farmacológica que sea que nos pueda devolver a nuestra anterior vida, es optimista?

Bueno, la secuencia del SARS-CoV-2 se publicó en enero de 2020, y a partir de ahí se ha producido una carrera mundial para desarrollar una vacuna contra la enfermedad, que además está impulsando nuevas plataformas tecnológicas de próxima generación para acelerar su desarrollo. Pero no podemos ser ajenos a la dimensión propagandística de este esfuerzo y del resto de las acciones científicas. No podemos utilizar a la ciencia como el baluarte del desagravio político. La ciencia necesita tiempo para demostrar eficacia, las cosas no son tan rápidas. No podemos generar falsas expectativas como herramienta de contentamiento social y político. Los científicos deberían poder asesorar de forma mucho más permanente las decisiones políticas y no solo en sanidad, sino en muchos más ámbitos. ¡Y respecto a volver a nuestra antigua vida, ojalá que hayamos aprendido algo! Porque nuestra vida anterior tiene muchos defectos. Hemos visto lo que se ha recuperado el medio ambiente en un mes y medio de confinamiento. El frenazo de las industrias como consecuencia de la pandemia, la reducción de vuelos o la suspensión de grandes eventos e, incluso, la reducción de movimientos de los ciudadanos, está teniendo como consecuencia una reducción del nivel de emisiones de gases contaminantes. A lo mejor la naturaleza tiene mucha más capacidad plástica de lo que pensábamos y con un poco de esfuerzo por nuestra parte podemos encontrar un sistema que permita sacar lo positivo de esta crisis. Esperemos que las medidas que se tomen para reactivar la economía no produzcan un efecto rebote, aunque desgraciadamente es lo más probable.

¿Esta sería la gran lección de esta crisis?

Esta es una, pero hay otras: la necesidad de tomar decisiones basadas en evidencia, de colaborar, y no utilizar los problemas como arma política. En gobiernos como el de Angela Merkel incluso la oposición se ha puesto de su parte. Quizás allí se han hecho mejor las cosas, pero en estos momentos tenemos que estar unidos y dejarnos de intentar sacar beneficio político de esta situación. Que ni en momentos así seamos capaces de unirnos creo que a los ciudadanos nos crea una gran sensación de desasosiego.

Durante el confinamiento los niños han visto poco el sol y mucho las pantallas ¿esto puede tener consecuencias para su desarrollo cerebral?

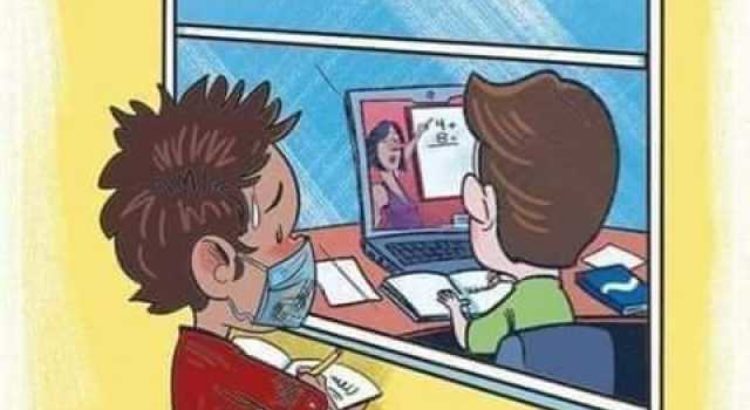

Está claro que una cuarentena no es la mejor situación para el desarrollo del cerebro y puede incluso derivar en cuadros de depresión y ansiedad en los niños. Pero depende mucho de cómo lo llevan los padres, ya que son los que más influyen sobre sus hijos. Cuando se hace el análisis del impacto psicológico de la cuarentena, aparecen toda una serie de síntomas, que pueden ser indicativos de patología mental (estrés postraumático, convulsión, tendencia a estar más irascible…) derivados del estrés que produce el confinamiento en sí, la adaptación al teletrabajo… Por mucho que los niños tengan clases online, el día a día es que el niño te pregunta, se intenta conectar y no puede… La suspensión de las clases evidentemente conlleva, además, una serie de complicaciones, entre las cuales está, efectivamente, que dediquen más tiempo frente a las pantallas de lo habitual por las clases virtuales y el acceso a contenidos online, pero también porque el tiempo de ocio y las relaciones sociales con sus amigos también se digitaliza. En cierta medida, sin embargo, es una oportunidad para enseñarles que las pantallas se pueden usar de otra manera y no solo para jugar. Pero desgraciadamente, hay problemas mucho más graves.

¿Cuáles?

La pandemia está teniendo consecuencias en el ámbito económico y laboral (paro, desempleo más o menos temporal, pérdida de ingresos, impagos, pobreza habitacional y energética), y en la esfera social motivadas por las medidas de aislamiento social. El confinamiento está haciendo que los niños en situación más vulnerable no puedan acceder a las clases online. Según el INE, uno de cada diez hogares españoles no tenía acceso a internet en 2018, mientras que dos de cada diez no tenían ordenadores en casa. Esa brecha genera una desigualdad aún mayor, ya que quienes tienen más recursos pueden tener mejor acceso a la educación. Y no se trata sólo de tener acceso a internet, sino de tener un ordenador con buena conexión, que se oiga bien, que el wifi te funcione… Si a nosotros mismos nos pasa que se nos desconecta o que no oímos, imaginemos una casa con un solo ordenador y con tres niños, cada uno en un curso, pues es un desastre. La educación online se ha implantado con escaso margen de maniobra y eso no ha permitido garantizar que no existan desigualdades.

La Generalitat está repartiendo equipos con conexión, priorizando aquellos cursos que son de cambio de etapa educativa.

Es una muy buena cosa que se establezcan medidas para no dejar a nadie atrás, pero el problema es que llega con mucho retraso, y que aun así habrá un solo ordenador por familia, y aunque, según la Generalitat, unos 52.000 jóvenes no pueden conectarse con sus colegios, solo se prevé hacer llegar unos 12.000 dispositivos electrónicos. El otro problema es que los profesores no están preparados para hacer clases por internet. No se puede trasladar la clase presencial a una videoconferencia. Una clase por internet requiere una preparación que no se tiene ni se está haciendo. Es mucho más complicado. Yo misma he dado una clase de máster que era de tres horas y la tuvimos que reducir a hora y media, porque nadie aguanta tres horas seguidas en una clase por internet. El panorama que dibuja la crisis del coronavirus para la educación y su función de equidad y de igualación de oportunidades es extremadamente preocupante.

¿Qué tipo de sistema educativo tenemos y cuál queremos? Deberíamos replanteárnoslo

Está claro que ahora se trata de salir del paso y acabar el curso.

El último trimestre de este curso 2019-2020 ya está siendo de enseñanza telemática y es bastante probable que los niños no vuelvan a pisar las aulas hasta el curso 2020-2021. Esto quiere decir seis meses sin escuela, lo que supone un riesgo importante para la educación, con consecuencias que veremos en el corto plazo. Hay un aspecto positivo: tenemos la oportunidad de iniciar un debate público para preguntarnos qué es lo realmente importante, qué es necesario y qué no, para avanzar hacia un sistema educativo que realmente eduque y no sea sólo un proveedor de información. Si lo que hacemos es volver y readaptar las cosas sin espíritu crítico, habremos perdido esa oportunidad. Estos días he oído cosas como que “total, lo que aprenden luego se les olvida”, o “si de todas maneras tampoco se acuerdan para el año que viene”. Pero entonces ¿qué tipo de sistema educativo tenemos y cuál queremos? Deberíamos replanteárnoslo.

Por eso quieren que sea más competencial y menos memorístico. Lo que está en la memoria no se retiene si no es significativo ¿no? Al menos, eso dicen…

Y lo que también pasa es que cuando pretendes que retengan muchísima información se produce un efecto conocido como information overload, es decir, sobrecarga de información, ya que evidentemente la mente humana no puede retener tanta información y, menos, tal como se está proporcionando. Tener a los chavales sentados durante horas y horas, introduciendo información en sus cerebros sin tiempo para plantearse que comprendan la lógica de esa información, no es una buena forma de educar. Tenemos que empezar a determinar qué es lo importante, qué hay que saber y cómo se tiene que enseñar. Este ejercicio se está haciendo en otros países y aquí, entidades como la Fundación Bofill lo están impulsando a través de proyectos de reflexión e innovación. A lo mejor ahora es nuestra oportunidad.

Para la Bofill lo que urge ahora es lo que llaman un “verano enriquecido” y un primer trimestre del próximo curso que se centre en evaluar los daños colaterales de esta crisis de forma personalizada.

La Fundación Bofill ha reaccionado rápidamente en ese sentido proponiendo una agenda de medidas de choque y reformas prioritarias ante la crisis. Se trata del proyecto Obrim l’educació, con una propuesta de 30 medidas de choque. Eso requiere un cambio bastante radical en la organización del sistema educativo. Por eso digo que puede ser incluso una oportunidad.

¿Saldremos tocados mentalmente de esta experiencia?

Una situación de confinamiento como esta no la hemos vivido nunca y sí que es verdad que hay gente que no lo está llevando bien. La gente que vive sola, por ejemplo, o las personas con discapacidad, hay circunstancias complicadas, aumenta el riesgo de exclusión social en menores, las situaciones de maltrato o las de drogodependencia, todo esto claro que se ha agravado, sobre todo entre los que tienen afecciones de salud mental, o con problemas incipientes que se pueden haber agravado: depresión, trastornos compulsivos… Lógicamente para esas personas concretas la situación es más complicada y, además, el estrés y el aislamiento social pueden ser un factor desencadenante de brotes de esquizofrenia o ansiedad. Pero dicho esto, pueden ser mucho peor las consecuencias de la crisis económica. Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos son las repercusiones económicas, la pérdida del empleo… Fíjate en lo que pasó en nuestra anterior crisis, en la que se produjo un incremento de las alteraciones de salud mental, y obviamente las medidas de austeridad lo complicaron todavía más. En The Lancet se analizó el impacto sobre salud mental de las políticas de austeridad y se observó que en los países donde se aplicaron fueron un desencadenante de un incremento en la prevalencia de trastornos mentales, por lo que espero que esta vez no volvamos a cometer los mismos errores… Pero también hay el otro lado.

¿El otro lado?

El de la gente que ha sacado su lado más solidario. Mucha gente estos días no solo ha tenido la ocasión de plantearse qué cosas son las realmente importantes, sino que también ha pensado un poco más en los demás. Por ejemplo, mucha gente joven se ha ofrecido a ayudar a sus vecinos más mayores y se ha confinado por no poner en peligro a personas más vulnerables, y eso es bonito.

Como el hecho de haber descubierto todas esas profesiones esenciales a las que no habíamos dado importancia; seguramente ahora miramos diferente a la cajera, al basurero o al transportista.

Estamos empezando a apreciar esas profesiones por la importancia que tienen, pero siguen siendo las peor pagadas. Ojalá que, además de valorarlas ahora de forma diferente, también se les reconozca su trabajo en términos económicos de forma más justa.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/05/05/va-a-ser-dificil-que-en-este-pais-cambie-la-mentalidad-de-que-la-ciencia-no-es-fundamental/

Users Today : 7

Users Today : 7 Total Users : 35460592

Total Users : 35460592 Views Today : 17

Views Today : 17 Total views : 3419566

Total views : 3419566