UN HECHO SOCIAL TOTAL

Todo está yendo muy rápido. Ninguna pandemia fue nunca tan fulminante y de tal magnitud. Surgido hace apenas cien días en una lejana ciudad desconocida, un virus ha recorrido ya todo el planeta, y ha obligado a encerrarse en sus hogares a miles de millones de personas. Algo sólo imaginable en las ficciones post-apocalípticas…

A estas alturas, ya nadie ignora que la pandemia no es sólo una crisis sanitaria. Es lo que las ciencias sociales califican de «hecho social total», en el sentido de que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales, y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores.

La humanidad está viviendo -con miedo, sufrimiento y perplejidad- una experiencia inaugural. Verificando concretamente que aquella teoría del « fin de la historia » es una falacia… Descubriendo que la historia, en realidad, es impredecible. Nos hallamos ante una situación enigmática. Sin precedentes[1]. Nadie sabe interpretar y clarificar este extraño momento de tanta opacidad, cuando nuestras sociedades siguen temblando sobre sus bases como sacudidas por un cataclismo cósmico. Y no existen señales que nos ayuden a orientarnos… Un mundo se derrumba. Cuando todo termine la vida ya no será igual.

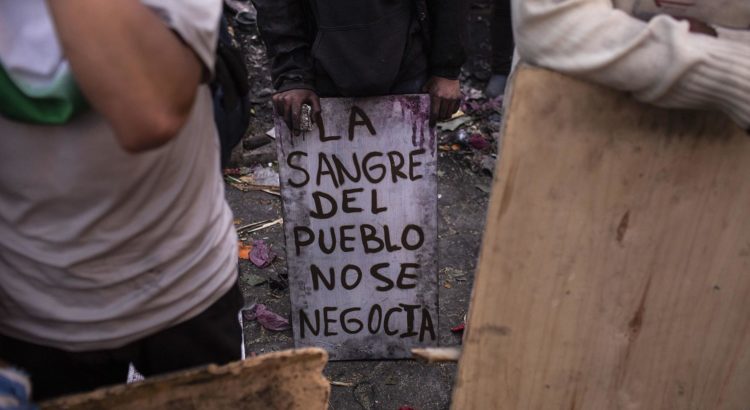

Hace apenas unas semanas, decenas de protestas populares se habían generalizado a escala planetaria, de Hong Kong a Santiago de Chile, pasando por Teherán, Bagdad, Beirut, Argel, París, Barcelona y Bogotá. El nuevo coronavirus las ha ido apagando una a una a medida que se extendía, rápido y furioso, por el mundo… A las escenas de masas festivas ocupando calles y plazas, suceden las insólitas imágenes de avenidas vacías, mudas, espectrales. Emblemas silenciosos que marcarán para siempre el recuerdo de este extraño momento.

Estamos padeciendo en nuestra propia existencia el famoso ‘efecto mariposa’ : alguien, al otro lado del planeta, se come un extraño animal y tres meses después, media humanidad se encuentra en cuarentena… Prueba de que el mundo es un sistema en el que todo elemento que lo compone, por insignificante que parezca, interactúa con otros y acaba por influenciar el conjunto.

Angustiados, los ciudadanos vuelven sus ojos hacia la ciencia y los científicos -como antaño hacia la religión- implorando el descubrimiento de una vacuna salvadora cuyo proceso requerirá largos meses. Porque el sistema inmunitario humano necesita tiempo para producir anticuerpos, y algunos efectos secundarios peligrosos pueden tardar en manifestarse…

La gente busca también refugio y protección en el Estado que, tras la pandemia, podría regresar con fuerza en detrimento del Mercado. En general, el miedo colectivo cuanto más traumático más aviva el deseo de Estado, de Autoridad, de Orientación. En cambio, las organizaciones internacionales y multilaterales de todo tipo (ONU, Cruz Roja Internacional, G7, G20, FMI, OTAN, Banco Mundial, OEA, OMC, etc.) no han estado a la altura de la tragedia, por su silencio o por su incongruencia. El planeta descubre, estupefacto, que no hay comandante a bordo… Desacreditada por su complicidad estructural con las multinacionales farmacéuticas[2], la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha carecido de suficiente autoridad para asumir, como le correspondía, la conducción de la lucha global contra la nueva plaga.

Mientras tanto, los Gobiernos asisten impotentes a la irrefrenable diseminación por todos los continentes[3] de esta peste nueva. Contra la cual no hay ni vacuna, ni medicamento, ni cura, ni tratamiento que elimine el virus del organismo[4]… Y eso va a durar[5]… Mientras el germen siga presente en algún país, las re-infecciones serán inevitables y cíclicas. Lo más probable es que esta epidemia no logre pararse antes de que el microbio haya contagiado en torno al 60% de la humanidad.

Lo que parecía distópico y propio de dictaduras de ciencia ficción se ha vuelto ‘normal’. Se multa a la gente por salir de su casa a estirar las piernas, o por pasear su perro. Aceptamos que nuestro móvil nos vigile y nos denuncie a las autoridades. Y se está proponiendo que quien salga a la calle sin su teléfono sea sancionado y castigado con prisión.

El largo autismo neoliberal es ampliamente criticado, en particular a causa de sus políticas devastadoras de privatización a ultranza de los sistemas públicos de salud que han resultado criminales, y se revelan absurdas. Como ha dicho Yuval Noah Harari : « Los Gobiernos que ahorraron gastos en los últimos años recortando los servicios de salud, ahora gastarán mucho más a causa de la epidemia[6]. » Los gritos de agonía de los miles de enfermos muertos por no disponer de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) condenan para largo tiempo a los fanáticos de las privatizaciones, de los recortes y de las políticas austeritarias.

Se habla ahora abiertamente de nacionalizar, de relocalizar, de reindustrializar, de soberanía farmacéutica y sanitaria. Se vuelve a usar una palabra que los neoliberales estigmatizaron, acorralaron y desterraron : solidaridad. La economía mundial se encuentra paralizada por la primera cuarentena global de la historia. En el mundo entero hay crisis, a la vez, de la demanda y de la oferta. Unos ciento setenta países (de los ciento noventa y cinco que existen) tendrán un crecimiento negativo en 2020. O sea, una tragedia económica peor que la Gran Recesión de 1929. Millones de empresarios y de trabajadores se preguntan si morirán del virus o de la quiebra y del paro.

David Beasley, Director ejecutivo del Programa Alimentario Mundial (PAM), ha alertado sobre la situación catastrófica que se avecina : « Estamos al borde de una ‘pandemia de desnutrición’. El número de personas que sufren de hambre severa podría duplicarse de aquí a final de año, superando la cifra de 250 millones de personas…[7] » Nadie sabe quién se ocupará del campo, si se perderán las cosechas, si faltarán los alimentos, si regresaremos al racionamiento… El apocalipsis está golpeando a nuestra puerta.

La única lucecita de esperanza es que, con el planeta en modo pausa, el medio ambiente ha tenido un respiro. El aire es más transparente, la vegetación más expansiva, la vida animal más libre. Ha retrocedido la contaminación atmosférica que cada año mata a millones de personas. De pronto, lavada de la mugre de la polución, la naturaleza ha vuelto a lucir tan hermosa… Como si el ultimátum a la Tierra que nos lanza el coronavirus fuese también una desesperada alerta final en nuestra suicida ruta hacia el cambio climático: « ¡Ojo ! Próxima parada : colapso. »

En la escena geopolítica, la espectacular irrupción de un actor desconocido -el nuevo coronavirus- ha desbaratado por completo el tablero de ajedrez del sistema-mundo. En todos los frentes de guerra -Libia, Siria, Yemen, Afganistán, Sahel, Gaza, etc.-, los combates se han suspendido… La peste ha impuesto de facto, con más autoridad que el propio Consejo de Seguridad, una efectiva Pax Coronavírica…

En política internacional, la pavorosa gestión de esta crisis por el presidente Donald Trump asesta un golpe muy duro al liderazgo mundial de los Estados Unidos que no han sabido ayudarse ellos ni ayudar a nadie. China en cambio, después de un comienzo errático en el combate contra la nueva plaga, ha conseguido recobrarse, enviar ayuda a un centenar de países, y parece sobreponerse al mayor trauma sufrido por la humanidad desde hace siglos. El devenir del nuevo orden mundial podría estar jugándose en estos momentos…

De todos modos, la impactante realidad es que las potencias más poderosas y las tecnologías más sofisticadas han resultado incapaces de frenar la expansión mundial de la covid-19[8], enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2[9], el nuevo gran asesino planetario.

EL CORONAVIRUS

La cifra de víctimas no cesa de crecer… A la hora en que redactamos estas líneas, el número de fallecidos supera los ciento cincuenta mil… El de los contaminados sobrepasa los dos millones y medio… Y los confinados en sus viviendas son más de cuatro mil millones… Esto último tampoco había ocurrido jamás… Las palabras ‘confinamiento’ y ‘cuarentena’ que parecían pertenecer a tiempos olvidados y al léxico medieval se han convertido en vocablos usuales. Los que mejor ilustran finalmente nuestra actual anormal normalidad.

Hay controversia, al más alto nivel[10], sobre el origen de este virus aparecido en Wuhan (Hubei, China). Como no se ha identificado todavía al ‘paciente cero’[11], o sea el primer contagio de animal a humano, varias especulaciones circulan. Por una parte, autoridades de Pekín acusaron al ejército estadounidense de haber fabricado el germen en un laboratorio militar de Fort Detrick (Frederick, Maryland) como arma bacteriológica para frenar el ascenso chino en el mundo, y de haberlo dispersado en China con ocasión de los Juegos Militares Mundiales, una competición disputada en octubre de 2019, precisamente… en Wuhan[12]. Por otra parte, en Estados Unidos, el propio presidente Trump incriminó repetidas veces a Pekín[13], después de que el influyente senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, presentado a veces como el próximo director de la Central Intelligence Agency (CIA), culpara a científicos militares chinos[14] de haber producido el nuevo germen en un laboratorio «de virología y bioseguridad» localizado también… en Wuhan[15].

Ampliamente difundidas por los adeptos conspiracionistas de las ‘teorías del complot’ de ambos bandos, estas versiones contradictorias (hay otras[16]) han circulado mucho por las redes sociales[17]. Tienen escaso fundamento. Estudios científicos solventes descartan que el nuevo coronavirus sea un arma biológica de diseño liberada intencionadamente o por accidente[18] : «Nuestros análisis demuestran claramente que el SARS-CoV-2 no es una construcción de laboratorio ni un virus deliberadamente manipulado[19]», afirmó tajantemente el profesor de la Universidad de Sydney (Australia) Edward C. Holmes, el mejor experto mundial del nuevo patógeno.

Ignoramos aún muchas cosas de este agente infeccioso : no sabemos, por ejemplo, si ya ha mutado o si va a mutar… Ni por qué infecta más a los hombres que a las mujeres. Ni cuáles son los determinantes que hacen que dos personas de características semejantes -jóvenes, sanas, sin patologías asociadas- desarrollan formas opuestas de la enfermedad, leve una, grave o mortal la otra. Ni por qué los niños casi nunca tienen formas graves de la infección. Ni si los enfermos curados siguen transmitiendo la plaga, ni si quedan realmente inmunizados…

Pero existe un amplio acuerdo entre los investigadores internacionales[20] para reconocer que este nuevo germen ha surgido del mismo modo que otros anteriormente : saltando de un animal a los seres humanos… Murciélagos, pájaros y varios mamíferos (en particular los cerdos) albergan naturalmente múltiples coronavirus. En los humanos, hay siete tipos de coronavirus conocidos que pueden infectarnos. Cuatro de ellos causan diversas variedades del resfriado común. Y otros tres, de aparición reciente, producen trastornos mucho más letales como el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS), emergido en 2002 ; el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), surgido en 2012 ; y por último esta nueva enfermedad, la Covid-19, causada por el SARS-CoV-2, cuyo primer brote se detectó, como ya dijimos, en el mercado de mariscos de Wuhan en diciembre de 2019. Este nuevo germen tendría al murciélago como ‘huesped original’ y a otro animal aún no formalmente identificado -¿el pangolín[21] ?-, como ‘huésped intermedio’ desde el cual, después de volverse particularmente peligroso, habría saltado a los humanos.

Lo que no se acaba de entender es ¿por qué, si ya convivimos con otros seis coronavirus y los tenemos globalmente controlados, este nuevo patógeno ha provocado tal colosal pandemia ?¿Qué tiene de particular este germen? ¿Por qué su rapidez de infectación ha desbordado las previsiones de las mejores autoridades sanitarias del mundo?

Sin duda, como se ha repetido mucho, condiciones ajenas al virus como la velocidad actual de las comunicaciones, la hipermovilidad y la intensidad de los intercambios en la era de la globalización han favorecido su propagación. Obvio. Pero entonces ¿ por qué el SARS en 2002 o el MERS en 2012, también causados por nuevos coronavirus, no se ‘globalizaron’ de igual manera en todo el planeta?

Para responder a estas preguntas, lo primero que hay que recordar es que « los virus son inquietantes porque no están vivos ni muertos. No están vivos porque no pueden reproducirse por sí mismos. No están muertos porque pueden entrar en nuestras células, secuestrar su maquinaria y replicarse. Y en eso son eficaces y sofisticados porque llevan millones de años desarrollando nuevas maneras de burlar nuestro sistema inmune[22]. » Pero lo que distingue específicamente al SARS-CoV-2 de otros virus asesinos es precisamente su estrategia de irradiación silenciosa. O sea, su capacidad de propagarse sin levantar sospechas, ni siquiera en su propia víctima. Por lo menos durante los primeros días del contagio en los que la persona infectada no presenta ningún síntoma de la enfermedad.

Ignoramos con certeza por qué el virus viaja tan rápidamente, pero lo que sabemos es que, desde el momento en que penetra -por los ojos, la nariz o la boca- en el cuerpo de su víctima ya comienza a replicarse de modo exponencial… Según la investigadora Isabel Sola, del Centro Nacional de Biotecnología de España : «Una vez dentro de la primera célula humana, cada coronavirus genera hasta 100.000 copias de sí mismo en menos de 24 horas…[23]». Pero además, otro rasgo singular y astuto de este patógeno es que, al invadir un cuerpo humano, concentra su primer ataque, cuando aún es indetectable, en el tracto respiratorio superior de la persona infectada, desde la nariz a la garganta, donde se replica con frenética intensidad. Desde ese momento, ya esa persona –que no siente nada– se convierte en una potente bomba bacteriológica y empieza a diseminar masivamente en su entorno -simplemente al hablar o al respirar- el virus letal…

Esta es la característica principal, la fatal singularidad de este nuevo coronavirus. En China, hasta el 86% de los contagios se debieron a personas asintomáticas, sin signos detectables de la infección. En la Universidad de Oxford, un grupo de investigadores demostró que hasta la mitad de los contagios por el SARS-CoV-2 se debe a individuos no diagnosticados y sin síntomas aparentes.

Sólo una minoría de contagiados padece el segundo ataque del germen, concentrado esta vez en los pulmones, de manera similar al SARS de 2002 (aunque la carga viral del nuevo coronavirus es mil veces superior a la del SARS), provocando neumonías que pueden llegar a ser letales, sobre todo en personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

Como el número de contagiados es masivo y simultáneo, esta minoría -que representa un 15% de todos los infectados -y que es la que acudirá a los hospitales-, puede alcanzar con celeridad cifras muy elevadas según el volumen de población… Como lo hemos visto en China, Irán, Italia, España, Francia, Reino Unido o Estados Unidos, basta con que varios miles de personas acudan al mismo tiempo a las urgencias de los hospitales para colapsar todo el sistema sanitario de cualquier país por muy desarrollado que sea[24]…

En Wuhan, Teherán, Milán, Madrid, París, Londres o Nueva York, médicos y enfermeros se vieron pronto totalmente sobrepasados. Faltaron mascarillas, gel desinfectante, material de protección para el personal sanitario, camas en las UCI, respiradores, etc. En varias ciudades (Wuhan, Madrid, Nueva York), las autoridades, desbordadas, tuvieron que echar mano de las Fuerzas Armadas o de voluntarios civiles para construir a toda velocidad hospitales improvisados de miles de camas. En casi todas partes, las autoridades confesaron que no habían previsto semejante avalancha de enfermos, «un continuo tsunami de pacientes en estado grave…[25]».

UNA PANDEMIA MUY ANUNCIADA

Ante el alud de críticas por lo que la opinión pública percibió como una ‘mala gestión’ de la pandemia, algunos gobernantes argumentaron también que la celeridad del ataque pandémico les había pillado por sorpresa… Donald Trump, por ejemplo, no dudó en afirmar repetidas veces -cuando se produjeron en su país las primeras muertes por coronavirus, meses después de China o de Europa-, que «nadie sabía que habría una pandemia o una epidemia de esta proporción», y que se trataba de un «problema imprevisible», «algo que nadie esperaba», «surgido de ninguna parte…[26]»,

Se pueden decir muchas cosas para explicar la escasa preparación de las autoridades ante este brutal azote, pero el argumento de la sorpresa no es de recibo. Primero, porque hay un proverbio famoso en salud pública: «Los brotes son inevitables, las epidemias no». Segundo, porque decenas de autores de ficción y de ciencia ficción -desde James Graham Ballard a Stephen King pasando por Cormac McCarthy o el cineasta Steven Soderbergh en su película Contagio (2011)- describieron en detalle la pesadilla sanitaria apocalíptica que amenazaba al mundo. Tercero, porque personalidades visionarias – Rosa Luxemburgo, Gandhi, Fidel Castro, Hans Jonas, Ivan Illich, Jürgen Habermas- avisaron, desde hace tiempo, que el saqueo y el pillaje del medio ambiente podrían tener consecuencias sanitarias nefastas. Cuarto, porque epidemias recientes como el SARS de 2002, la gripe aviar de 2005[27], la gripe porcina de 2009[28] y el MERS de 2012 ya habían alcanzado niveles de pandemia incontenible en algunos casos y habían causado miles de muertos en todo el planeta. Quinto, porque cuando se produjo la primera muerte por el nuevo coronavirus en Estados Unidos, el 10 de marzo de 2020 en Nueva Jersey -como ya hemos dicho-, hacía casi tres meses que la epidemia había estallado en Wuhan y había desbordado rápidamente todo el sistema sanitario tanto en China como en varias naciones europeas ; o sea, hubo tiempo para prepararse. Y sexto, porque decenas de prospectivistas y varios informes recientes habían lanzado advertencias muy serias sobre la inminencia del surgimiento de algún tipo de nuevo virus que podría causar algo así como la madre de todas las epidemias.

El más importante quizás de estos análisis fue presentado, en noviembre de 2008, por el National Intelligence Council (NIC), la oficina de anticipación geopolítica de la CIA, que publicó para la Casa Blanca un informe titulado « Global Trends 2025 : A Transformed World» [29] . Este documento resultaba de la puesta en común -revisada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos- de estudios elaborados por unos dos mil quinientos expertos independientes de universidades de unos treinta y cinco países de Europa, China, la India, África, América Latina, mundo árabe-musulmán, etc.

Con insólito sentido de anticipación, el documento confidencial anunciaba, para antes de 2025, «la aparición de una enfermedad respiratoria humana nueva, altamente transmisible y virulenta para la cual no existen contramedidas adecuadas, y que se podría convertir en una pandemia global». El informe avisaba que “la aparición de una enfermedad pandémica depende de la mutación o del reordenamiento genético de cepas de enfermedades que circulan actualmente, o de la aparición de un nuevo patógeno en el ser humano que podría ser una cepa de influenza aviar altamente patógena como el H5N1, u otros patógenos, como el SARS coronavirus, que también tienen este potencial».

El informe advertía, con impresionante antelación, que «si surgiera una enfermedad pandémica, probablemente ocurriría en un área marcada por una alta densidad de población y una estrecha asociación entre humanos y animales, como muchas áreas del sur de China y del sudeste de Asia, donde no están reguladas las prácticas de cría de animales silvestres lo cual podría permitir que un virus mute y provoque una enfermedad zoonótica potencialmente pandémica…».

Los autores también preveían el riesgo de una respuesta demasiado lenta de las autoridades : “Podrían pasar semanas antes de obtener resultados de laboratorio definitivos que confirmen la existencia de una enfermedad nueva con potencial pandémico. Mientras tanto, los enfermos empezarían a aparecer en las ciudades del sureste asiático. A pesar de los límites impuestos a los viajes internacionales, los viajeros con leves síntomas o personas asintomáticas podrían transmitir la enfermedad a otros continente». De tal modo que “olas de nuevos casos ocurrirían en pocos meses. La ausencia de una vacuna efectiva y la falta universal de inmunidad convertiría a las poblaciones en vulnerables a la infección. En el peor de los casos, de decenas a cientos de miles de estadounidenses, dentro de los Estados Unidos, enfermarían, y las muertes, a escala mundial, se calcularían en millones».

Como si ese documento no fuera suficiente, otro informe más reciente, de enero de 2017, elaborado esta vez por el Pentágono y también destinado al presidente de Estados Unidos (que ya era Donald Trump), alertó de nuevo claramente que “la amenaza más probable y significativa para los ciudadanos estadounidenses es una nueva enfermedad respiratoria” y que, en ese escenario, «todos los países industrializados, incluido Estados Unidos, carecerían de respiradores, medicamentos, camas hospitalarias, equipos de protección y mascarillas para afrontar una posible pandemia [30]».

A pesar de tan explícitas y repetidas advertencias, Donald Trump no dudó en deshacerse, unos meses después de este último informe (!), del Comité encargado -en el seno del Consejo de Seguridad Nacional- de la Protección de la Salud Global y la Biodefensa, presidido por el almirante Timothy Ziemer, un reconocido experto en epidemiología[31]. Ese Comité de técnicos era precisamente el que debía liderar la toma de decisiones en caso de una nueva pandemia… «Pero –explica el periodista Lawrence Wright, que entrevistó a Ziemer y a todos los miembros de ese Comité- Trump eliminó a quienes más sabían sobre este asunto… Uno de tantos errores colosales del presidente de Estados Unidos. Los anales mostrarán que ha sido responsable de uno de los fallos de salud pública más catastróficos de la historia de este país. Si hubiera escuchado, hace meses, las advertencias de los servicios de inteligencia y de los expertos en salud pública sobre la grave amenaza que suponía el brote de coronavirus en China, la actual explosión de casos de covid-19 podía haberse evitado.[32]».

Hubiese bastado también que Trump y otros dirigentes mundiales escucharan los repetidos avisos de alerta difundidos por la propia OMS. En particular el grito de alarma que esta organización lanzó en septiembre de 2019, o sea la víspera del primer ataque del nuevo coronavirus en Wuhan. La OMS no dudaba en prevenir que la próxima plaga podía ser apocalíptica : «Nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizadas. El mundo no está preparado. [33]».

Con mayor precisión aún si cabe, otro informe anterior ya había avisado sobre el peligro específico de los nuevos coronavirus : «La presencia de un gran reservorio de virus similares al SARS-CoV en los murciélagos de herradura, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, es una bomba de relojería… La posibilidad del surgimiento de otro SARS causado por nuevos coronavirus de animales, no debe ser descartada. Por lo tanto, es una necesidad estar preparados.[34]”.

Entre 2011 y 2019, numerosos científicos no cesaron de hacer sonar la alarma a propósito de varios brotes infecciosos que, según ellos, anunciaban una mayor frecuencia de aparición de plagas de propagación potencialmente rápida, cada vez más difíciles de atajar…[35] El propio ex-presidente Barack Obama, en diciembre de 2014, señaló que se debía invertir en infraestructuras sanitarias para poder enfrentar la posible llegada de una epidemia de nuevo tipo. Incluso recordó que siempre se puede presentar un azote similar a la «gripe de Kansas» (mal llamada «española») de 1918 : «Probablemente puede que llegue un momento en el que tengamos que enfrentar una enfermedad mortal, y para poder lidiar con ella, necesitamos infraestructuras, no sólo aquí en Estados Unidos sino también en todo el mundo para conseguir detectarla y aislarla rápidamente.[36]».

Es bien conocido también que, en 2015, Bill Gates, fundador de Microsoft, avisó que estaban reunidas todas las condiciones para la aparición de un nuevo azote infeccioso que podría fácilmente ser desperdigado por el mundo por los enfermos asintomáticos: « Puede que surja un virus -explicó- con el que las personas se sientan lo suficientemente bien, mientras estén infectadas, para subirse a un avión o ir al supermercado… Y eso haría que el virus pudiera extenderse por todo el mundo de manera muy rápida… El Banco Mundial calcula que una epidemia planetaria de ese tipo costaría no menos de tres billones de dólares, con millones y millones de muertes…[37] »

O sea, mal que le pese a Donald Trump y a aquellos dirigentes que hablaron de « sorpresa » o de « estupor », la realidad es que se conocía, desde hacía años, el peligro inminente de la irrupción de un nuevo coronavirus que podía saltar de animales a humanos, y provocar una terrorífica pandemia… « La ciencia sabía que iba a ocurrir. Los Gobiernos sabían que podía ocurrir, pero no se molestaron en prepararse. – explica el veterano reportero y divulgador científico David Quammen quien, para escribir su libro Contagio[38] (Spillover. Animal infections and the next human pandemic), recorrió los cuatro rincones del planeta persiguiendo a los virus zoonóticos, es decir los que saltan de los animales a los humanos – Los avisos decían: podría ocurrir el año próximo, en tres años, o en ocho. Los políticos se decían: no gastaré el dinero por algo que quizá no ocurra bajo mi mandato. Este es el motivo por el que no se gastó dinero en más camas de hospital, en unidades de cuidados intensivos, en respiradores, en máscaras, en guantes… La ciencia y la tecnología adecuada para afrontar el virus existen. Pero no había voluntad política. Tampoco hay voluntad para combatir el cambio climático. La diferencia entre esto y el cambio climático es que esto está matando más rápido.[39] »

En otras palabras, esta pandemia es la catástrofe más previsible en la historia de Estados Unidos. Obviamente mucho más que Pearl Harbor, el asesinato de Kennedy o el 11 de septiembre. Las advertencias sobre el ataque inminente de un nuevo coronavirus eran sobradas y notorias. No se necesitaban investigaciones de ningún servicio ultrasecreto de inteligencia para saber lo que se avecinaba. Se sabía… Lo sabían… El desastre pudo ser evitado…

CAMBIO CLIMÁTICO

Aunque el origen de todo, como dice David Quammen, reside en los comportamientos ecodepredadores que nos condenan, si no lo impedimos, a la fatalidad del cambio climático. Lo que está realmente en causa es el modelo de producción que lleva decenios saqueando la naturaleza y modificando el clima. Desde hace lustros, los militantes ecologistas vienen advirtiendo que la destrucción humana de la biodiversidad está creando las condiciones objetivas para que nuevos virus y nuevas enfermedades aparezcan: « La deforestación, la apertura de nuevas carreteras, la minería y la caza son actividades implicadas en el desencadenamiento de diferentes epidemias -explica, por ejemplo, Alex Richter-Boix, doctor en biología y especialista en cambio climático- Diversos virus y otros patógenos se encuentran en los animales salvajes. Cuando las actividades humanas entran en contacto con la fauna salvaje, un patógeno puede saltar e infectar animales domésticos y de ahí saltar de nuevo a los humanos ; o directamente de un animal salvaje a los humanos… Murciélagos, primates e incluso caracoles pueden tener enfermedades que, en un momento dado, cuando alteramos sus hábitats naturales, pueden saltar a los humanos. [40]»

Desde hace millones de años, los animales poseen en su organismo una gran diversidad de virus contra los cuales, durante esa larga convivencia, han sabido desarrollar inmunidad. Pero cuando el hombre retira a un animal de su entorno natural, ese equilibrio se rompe, y un virus puede entonces transmitirse a otra especie con la que el animal no convivió nunca… La destrucción de los hábitats de las especies salvajes y la invasión de esos ecosistemas silvestres por proyectos urbanos o industriales crean situaciones propias para la mutación acelerada de los virus… Es probablemente lo que ocurrió en Wuhan. Desde hace años, muchas organizaciones animalistas chinas reclamaban la prohibición permanente del comercio y consumo de animales salvajes con el fin de conservar las especies y, sobre todo, evitar previsibles epidemias[41].

Europa y Estados Unidos ignoraron todas estas advertencias. Y cuando llegó ‘la pandemia de las pandemias’, sus Gobiernos no habían tomado ninguna precaución, no tenían preparada ninguna estrategia a seguir, ni medidas de actuación a corto, medio y largo plazo… En cambio, en Asia del Este, los modelos de gestión de la epidemia fueron más exitosos. Sobre todo en Corea del Sur. En uno de los artículos más comentados sobre esta crisis[42], el intelectual surcoreano residente en Berlín Byung-Chul Han, adepto del dataísmo, elogió la « biopolítica digital » implementada por el Gobierno surcoreano y afirmó que los países asiáticos estaban enfrentando esta pandemia mejor que Occidente porque se apoyaban en las nuevas tecnologías, el big data y los algoritmos. Minimizando el riesgo de intrusión en la privacidad : « La conciencia crítica ante la vigilancia digital -admitió Byung-Chul Han- es, en Asia, prácticamente inexistente.[43] »

CIBERVIGILANCIA SANITARIA

El nuevo coronavirus se extiende tan rápido y hay tantas personas infectadas asintomáticas que resulta, en efecto, imposible trazar su expansión a mano. La mejor manera de perseguir a un microorganismo tan indetectable es usando un sistema computarizado, gracias a los dispositivos de los teléfonos móviles, que calcule cuánta gente estuvo cerca del infectado[44]. Corea del Sur, Singapur y China citados a menudo como naciones que han tenido éxito frente al coronavirus, han aplicado en particular estrategias de macrodatos y vigilancia digital para mantener las cifras de infección bajo control. Este « solucionismo tecnológico[45] », supone el sacrificio de una parte de la privacidad individual. Y eso, evidentemente, plantea problemas.

En Corea del Sur, las autoridades crearon una aplicación para smartphones pensada para tener un mayor control sobre la expansión del coronavirus mediante el seguimiento digital de los ciudadanos presentes en zonas de contagio o que padecen la enfermedad… Esa app se llama “Self-Quarantine Safety Protection“, y ha sido desarrollada por el Ministerio del Interior y Seguridad. La app descubre si un ciudadano ha estado en zonas de riesgo. Sabe si su test es o no positivo. Si es positivo le ordena confinarse en cuarentena. También rastrea los movimientos de todos los infectados y localiza los contactos de cada uno de ellos. Los lugares por los que anduvieron los contagiados se dan a conocer a los teléfonos móviles de aquellas personas que se encontraban cerca. Y todas ellas son enviadas en cuarentena. Cuando los ciudadanos reciben la orden de confinamiento de su centro médico local, se les prohíbe legalmente abandonar su zona de cuarentena -generalmente sus hogares- y se les obliga a mantener una separación estricta de las demás personas, familiares incluidos.

La app también permite realizar un seguimiento por dispositivo vía satélite GPS (Global Positioning System) de cada persona sospechosa. Si ésta sale de su área de confinamiento asignada, la app lo sabe inmediatamente y envía una alerta tanto al sospechoso como al oficial que controla su zona. La multa por desobediencia puede alcanzar hasta 8 000 dólares. La app también envía avisos de nuevos casos de coronavirus al vecindario o a zonas cercanas. El objetivo es garantizar un mayor control del virus al saber, en todo momento, dónde se encuentran tanto los ciudadanos infectados como los que se hallan en cuarentena[46].

En Singapur, una nación altamente vigilada, la Agencia Tecnológica estatal y el Ministerio de Salud lanzaron en marzo pasado una app muy parecida : TraceTogether, para teléfono móvil que puede identificar, retrospectivamente, a todos los contactos cercanos de cada persona y avisarles si un familiar, un amigo o conocido contrajo el virus. Los ciudadanos pueden ser rastreados mediante una combinación sofisticada de imágenes de cámaras de seguridad, geolocalización telefónica e investigación policial realizada por auténticos « detectives de enfermedades » con la asistencia eventual del departamento de investigación criminal, la oficina antinarcóticos y los servicios de inteligencia de la policía … El ‘Acta de Enfermedades Infecciosas de Singapur’ hace obligatoria, por ley, la cooperación de los ciudadanos con la policía. Un caso único en el mundo. El castigo por indisciplina puede ser una multa de hasta 7 000 dólares, o cárcel por seis meses, o ambas.

También China ha puesto a punto una aplicación parecida, HealthCheck, que se instala en los móviles a través de sistemas de mensajería como WeChat o Alipay, y genera un « código de salud » graduado en verde, naranja o rojo, según la libertad de movimiento permitida a cada ciudadano (desplazamiento libre, cuarentena de una semana, o de quatorce días). En unas doscientas ciudades chinas, la gente está usando HealthCheck para poder moverse con mayor libertad, a cambio de entregar información sobre su vida privada. Esta app se ha mostrado tan eficaz que la propia OMS está inspirándose en ella con el fin de desarrollar un software semejante llamado MyHealth.

Este « modelo surcoreano », adoptado por estos países y también por Hong Kong y Taiwán[47], está basado en el uso masivo de datos y asociado a diversos sistemas de « videoprotección ». Hasta hace poco nos hubiera parecido distópico y futurista, pero ya está siendo imitado igualmente en Alemania, Reino Unido, Francia, España y otras democracias occidentales.

Hay que decir que, desde hace unos años, algunos Estados y las grandes operadoras privadas de telefonía móvil han atesorado billones de datos y saben exactamente dónde se encuentra cada uno de sus numerosos usuarios. Google y Facebook también han conservado montañas de datos que podrían ser utilizados, con el pretexto de la pandemia, para una vigilancia intrusiva masiva. Y además, aplicaciones de citas con coordenadas urbanas, como Happn o Tinder, podrían servir ahora para detectar infectados… Sin olvidar que Google maps, Uber, Grab, Cabify o Waze también conocen las rutas y el historial de sus millones de clientes…

En todas partes, el control digital se ha acelerado. En España, por ejemplo, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial puso en marcha, el pasado 1 de abril, un programa ‘Datacovid’ para rastrear 40 millones de móviles y controlar los contagios. Por su parte, la empresa ferroviaria RENFE obligará a los pasajeros a dar su nombre y su número de móvil para comprar un billete de transporte.

En Italia, los principales proveedores de telefonía móvil y de Internet han decidido compartir los datos sensibles, pero anónimos, de sus clientes con el Grupo de trabajo para la prevención de la epidemia formado en el Ministerio de Ciencia e Innovación. En la región de Lombardía se usa la geolocalización por GPS en cooperación también con los teleoperadores de telefonía móvil. Se rastrea de forma anónima los movimientos de las personas. Así se pudo constatar que, a pesar de las medidas de confinamiento, los desplazamientos sólo se habían reducido en un 60%… Mucho menos de lo esperado.

En Israel, el Gobierno decidió igualmente hacer uso de las ‘tecnologías antiterroristas de vigilancia digital’ para rastrear a los pacientes diagnosticados con el coronavirus. El Ministerio de Justicia dio luz verde para usar ‘herramientas de rastreo de inteligencia’ y monitorear digitalmente a los pacientes infectados, mediante el uso de Internet y de la telefonía móvil, sin la autorización de los usuarios. Aunque admitieron « cierta invasión de la privacidad », las autoridades explicaron que el objetivo es « aislar el coronavirus y no a todo el país » verificando con quién entraron en contacto los infectados, qué sucedió antes y qué pasó después… [48]

En esa misma perspectiva, a escala global, los dos gigantes digitales planetarios Google y Apple decidieron asociarse para rastrear los contactos de los afectados por la pandemia. Recientemente, anunciaron que trabajarán juntos en el desarrollo de una tecnología que permitirá a los dispositivos móviles intercambiar información a través de conexiones Bluetooth para alertar a las personas cuando hayan estado cerca de alguien que dio positivo por el nuevo coronavirus[49].

La covid-19 se ha convertido, de ese modo, en la primera enfermedad global contra la que se lucha digitalmente. Y claro, eso da lugar a un debate, como decíamos, sobre los riesgos para la privacidad individual. Hasta algunos defensores del sistema de cibervigilancia lo reconocen : « El hecho de que la app geolocalice a la persona y que, según determinados datos, establezca una especie de semáforo que sirva como certificado para salir a la calle puede chocar con la privacidad. [50]»

No cabe duda de que el rastreo de los teléfonos móviles, aunque sea para una buena causa, abre la puerta a la posibilidad de una vigilancia masiva digital. Tanto más cuanto que las aplicaciones que identifican a cada instante dónde estás pueden contárselo todo al Estado… Y eso, cuando pase la pandemia, podría generalizarse y convertirse en la nueva normalidad… El Estado va a querer acceder también a los expedientes médicos de los ciudadanos y a otras informaciones hasta ahora protegidas por la privacidad. Y cuando se haya acabado con este azote, las autoridades, en el mundo entero, podrían desear utilizar la vigilancia para sencillamente mejor controlar la sociedad. Como ocurrió con las legislaciones antiterroristas (pensemos en el USA Patriot Act[51]) después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Paraísos de la cibervigilancia, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y China podrían erigirse en los modelos del porvenir. Sociedades en las que impera una suerte de coronóptikon[52], en donde la intrusión en la vida privada y la hipervigilancia tecnológica se convierten en algo habitual. De hecho, una reciente encuesta de opinión en Europa sobre la aceptación o no de una aplicación en el teléfono móvil que permita rastrear a los infectados por el coronavirus mostró que el 75% de los encuestados estaría de acuerdo[53]. De ese modo, los Gobiernos -incluso los más democráticos -, podrían erigirse en los Big Brother de hoy, no dudando en transgredir sus propias leyes para vigilar mejor a los ciudadanos[54]. Las medidas ‘excepcionales’ que están adoptando los poderes públicos ante la alarma pandémica, podrían permanecer en el futuro, sobre todo las relativas a la cibervigilancia y el biocontrol. Tanto los Gobiernos, como Google, Facebook o Apple podrían aprovechar nuestra actual angustia para hacernos renunciar a una parte importante de nuestros secretos íntimos. Después de todo, pueden decirnos, durante la pandemia, para salvar vidas, habéis aceptado sin protestar que otras libertades hayan sido absolutamente restringidas…

EL JABÓN Y LA MÁQUINA DE COSER

No cabe duda de que la geolocalización y el rastreo de la telefonía móvil sumados al uso de los algoritmos de predicción, las aplicaciones digitales sofisticadas y el estudio computarizado de modelos estadísticos muy fiables han ayudado a cierto control de los contagios. Pero también es cierto que, no obstante lo que afirma Byung-Chul Han, este derroche de tecnologías futuristas no ha resultado suficiente y definitivo para combatir la expansión de la covid-19. Ni siquiera en Corea del Sur, China, Taiwán, Hong Kong, Vietnam o Singapur…

El relativo éxito de estos países contra la covid-19 se explica sobre todo por la experiencia adquirida en su larga lucha, entre 2003 y 2018, contra el SARS y el MERS, las dos epidemias precedentes causadas también por coronavirus… El SARS -que fue el primer virus letal impulsado por la hiperglobalización- saltó a los humanos desde las civetas, otro mamífero vendido en mercados de China. Transportado por los vuelos comerciales globalizados, ese microorganismo se expandió por el mundo llegando a una treintena de países. Durante el tiempo que duró la epidemia -contra la cual tampoco había vacuna ni tratamiento terapéutico- se confirmaron cerca de 10 000 infectados y casi 800 muertes[55]… En 2012, cuando apenas esas naciones terminaban de controlar la epidemia de SARS, surgió el MERS, causado por otro coronavirus que saltó esta vez de camellos a humanos en Oriente Medio.

Ninguna de estas dos plagas llegó a Europa ni a Estados Unidos. Lo cual explica también, en parte, por qué los Gobiernos europeos y estadounidense reaccionaron tarde y mal ante la pandemia. Carecían de experiencia… Mientras que China, Taiwán, Hong Kong, Singapur y Vietnam padecieron el cruel embate del SARS… Y Corea del Sur tuvo que enfrentar además, en 2015, un brote particularmente dañino de la epidemia del MERS[56]…

Contra esos dos nuevos coronavirus, en situación de urgencia absoluta, y sin que ninguna potencia occidental acudiese en su ayuda, todas estas naciones asiáticas no perdieron tiempo experimentando tecnologías digitales para frenar los contagios. Echaron mano de disposiciones de salud pública del pasado que los epidemiólogos conocían bien porque, frente a numerosas epidemias, como ya hemos dicho, desde la Edad Media, se habían empleado con eficacia… Perfeccionadas y afinadas desde el siglo XIV, medidas como la cuarentena, el aislamiento social, las zonas restringidas, el cierre de fronteras, el corte de carreteras, la distancia de seguridad y el seguimiento de los contactos de cada infectado, se aplicaron de inmediato… Sin recurrir a tecnologías digitales, las autoridades se basaron en una convicción bien sencilla: si por arte de magia todos los habitantes permaneciesen inmóviles en donde están durante catorce días, a metro y medio de distancia entre sí, toda la pandemia se detendría al instante.

A partir de entonces, el uso de mascarillas se generalizó en toda Asia. Y se crearon decenas de fábricas especializadas en la producción masiva de tapabocas de protección… Las revisiones de fiebre con termómetros infrarrojos digitales en forma de pistola se volvieron rutinarias. En las ciudades de los países asiáticos afectados, se hizo habitual, desde 2003, la toma de la temperatura de la gente antes de entrar a un autobús, un tren, una estación del metro, un edificio de oficinas, una fábrica, una discoteca, un teatro, un cine o incluso un restaurante… También se hizo obligatorio lavarse las manos con agua clorada[57] o jabón. En los hospitales -como se hacía en el siglo XIX- las áreas se dividieron en zonas “limpias” y “sucias”, y los equipos médicos no cruzaban de una a otra. Se construyeron tabiques para separar alas completas ; el personal sanitario entraba por un extremo de la sala enfundado en escafandras protectoras y salía por el extremo opuesto desinfectado bajo la inspección de enfermeros…

Toda esa zona de Asia del Este vivió entonces, por vez primera, lo que estamos viviendo nosotros a escala planetaria. Ahí, en Corea del Sur particularmente, se realizaron entonces -y no fue por casualidad- algunas de las mejores películas post-apocalípitcas sobre el tema del contagio fulminante : Virus (2013), de Kim Sung-soo y Tren a Busán (2016), de Yeon Sang-ho.

Con el SARS y el MERS, los Gobiernos de estos países aprendieron a almacenar, por precaución, ingentes cantidades de equipos de protección (mascarillas, escudos faciales, guantes, escafandras, gel desinfectante, batas, etc.). Sabían que, en caso de nuevo brote epidémico, había que actuar de prisa y agresivamente[58]. Es lo que hicieron en enero pasado, cuando empezó a extenderse la covid-19. China no tardó en imponer la cuarentena estricta. Aisló en zonas herméticas a los infectados y también a sus contactos. No lo hicieron Corea del Sur, ni Japón, pero todos exigieron la distancia de seguridad y llevar mascarillas higiénicas. Y multiplicaron masivamente los tests de despistaje.

El caso más paradigmático, en el sureste asiático, es el de Vietnam. Había sido uno de los países que más velozmente y más decididamente actuó contra el SARS en 2003. Y aprendió la lección. Cuando el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 empezó a extenderse por la región, las autoridades de Hanoi aplicaron inmediatamente -con sólo seis personas contagiadas- las medidas más estrictas de confinamiento y aislamiento. Y en febrero de 2020, anunciaron haber contenido la pandemia[59]. Fue el primer país del mundo en vencer al nuevo coronavirus[60]. Todos los infectados se curaron. No murió ni un solo paciente.

Todo esto demuestra que, a pesar de su importancia, las tecnologías digitales de localización e identificación no son suficientes para contener al coronavirus. Además, el empleo generalizado de mascarillas higiénicas impide una utilización eficaz de los sistemas biométricos de reconocimiento facial. Desde las primeras semanas, China, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur comprobaron que, a causa del uso masivo de mascarillas y de protectores oculares, su sistema de biocontrol mediante cámaras de videoprotección no era efectivo.

O sea, que la espectacular supremacía tecnológica de la que tanto nos ufanábamos, con nuestros teléfonos inteligentes de última generación, los drones futuristas, los robots de ciencia ficción y las biotecnologías innovadoras han servido de poco, como ya lo hemos dicho, a la hora de contener el primer impacto de la marea pandémica. Para tres objetivos urgentísimos -desinfectarnos las manos, confeccionar mascarillas y frenar el avance del virus-, la humanidad ha tenido que recurrir a productos y a técnicas viejos de varios siglos atrás. Respectivamente: el jabón, descubierto por los romanos antes de nuestra era ; la máquina de coser, inventada por Thomas Saint en Londres hacia 1790 ; y, sobre todo, la ciencia del confinamiento y del aislamiento social, afinada en Europa contra decenas de oleadas de pestes sucesivas desde el siglo V…[61] Qué lección de humildad !

SACRIFICANDO A LOS «DEMASIADO VIEJOS»

Son tiempos también de insolidaridad. Los egoísmos nacionales se han manifestado con sorprendente y brutal rapidez. Estados vecinos y amigos no han dudado en lanzarse a una « guerra de las mascarillas [62]» o en apoderarse, cual piratas, de material sanitario destinado a sus socios. Hemos visto a Gobiernos pagar el doble o el triple del precio de material sanitario para conseguir los productos e impedir que sean vendidos a otras naciones. Los medios han mostrado como, en las pistas de los aeropuertos, contenedores de tapabocas eran arrancados a aviones de carga para desviarlos hacia otras destinaciones. Italia acusó a la República checa de robarle los lotes de mascarillas comprados en China y que hacían escala en Praga. Francia denunció a Estados Unidos por lo mismo. España culpó a Francia… Fabricantes asiáticos informaron a Gobiernos africanos y latinoamericanos que no podían venderles por el momento material sanitario porque Estados Unidos y la Unión Europea pagaban precios superiores[63].

En la vida cotidiana, la suspición y la desconfianza han crecido. Muchos extranjeros o forasteros, o simplemente ancianos enfermos[64], sospechosos de introducir el virus, han sido discriminados, perseguidos, apedreados[65], expulsados… Es cierto que las personas mayores constituyen el grupo con mayor índice de mortalidad[66]. Ignoramos por qué. Algunos fanáticos ultraliberales no han tardado en reclamar sin tapujos la eliminación maltusiana de los más débiles. Un vice-gobernador, en Estados Unidos, declaró: « Los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir para salvar la economía.[67] » En esa misma vena aniquiladora, el analista neoliberal del canal estadounidense CNBC, Rick Santelli reclamó un ‘darwinismo sanitario’ y pidió « inocular el virus a toda la población. Eso sólo aceleraría el curso inevitable… Pero los mercados se estabilizarían[68] ». En Holanda, donde el primer ministro ultraliberal Mark Rutte apuesta también por la “inmunidad de rebaño”[69], el jefe de epidemiología del Centro Médico de la Universidad de Leiden, Frits Rosendaal, declaró que « no se deben admitir en las UCI a personas demasiado viejas o demasiado débiles[70] ». Amenazas dignas de demonios exterminadores de novelas gráficas… Y además absurdas porque, como explica una enfermera : « La covid-19 es mortal. Y puedo decir que no distingue límite de edad. Ni color. Ni talla. Ni origen. Ni clase social. Ni nada. Atacará a cualquiera. [71]»

La covid-19 no distingue, es cierto, pero las sociedades desigualitarias sí. Porque, cuando la salud es una mercancia, los grupos sociales pobres, discriminados, marginados, explotados quedan mucho más expuestos a la infección. Es el caso de lo que pasa, por ejemplo, en Singapur donde -como vimos- las autoridades consiguieron en un primer tiempo controlar la epidemia. Sin embargo, en esa opulenta ciudad-Estado existe una minoría de cientos de miles de migrantes venidos de países pobres, empleados en la construcción, el transporte, las tareas domésticas y los servicios. El país depende de esos trabajadores para el funcionamiento de su economía. Pero el aislamiento físico es casi imposible en esos empleos. Por su condición social, muchos de esos inmigrantes tuvieron que continuar en sus tareas a pesar del peligro de infectarse… Por otra parte, una ley exige que los trabajadores extranjeros residan en ‘dormitorios’, unas habitaciones que albergan hasta una docena de hombres, con baño, cocina y ducha colectivos. Inevitablemente esos locales se convirtieron en focos de infección…

A partir de esos núcleos, el virus se volvió a dispersar… Está documentado que cerca de 500 nuevos contagios surgieron de ahí. Un sólo ‘dormitorio’ causó el 15% de todos los nuevos casos del país[72]. Hasta tal punto que Singapur, “ejemplo” de país vencedor de la pandemia, enfrenta ahora un peligroso repunte de la covid-19. El coronavirus reveló las desigualdades ocultas de la sociedad…

Lo que ocurrió en esos ‘dormitorios’ de Singapur da una idea de lo que podría suceder en el sureste de Asia, en la India, en África, en América Latina, y en naciones de escasos recursos, con sistemas sanitarios embrionarios. Si en Estados ricos –Italia, Francia, España-, el virus ha hecho los terribles estragos que conocemos, ¿qué ocurrirá en algunas zonas depauperadas de África ? ¿Cómo hablar de ‘confinamiento’, o de ‘aíslamiento’, o de ‘gel desinfectante’, o de ‘distancia de protección’, o hasta de ‘lavarse las manos’ a millones de personas que viven, sin agua corriente, hacinadas en favelas, chabolas o barrios de latas, o duermen en las calles, o viven en campamentos improvisados de refugiados, o en las ruinas de edificios destruidos por las guerras ? Sólo en América Latina, el 56% de los activos viven en la economía informal…

Por su parte, la principal superpotencia del planeta, Estados Unidos, ha renunciado, por primera vez en su historia, a encabezar la lucha sanitaria y a ayudar a los enfermos del mundo. En una nación de semejante riqueza, el virus ha venido a desvelar las excesivas desigualdades en materia sanitaria. Los habitantes descubren una falta de insumos básicos así como las deficiencias de su sistema de salud pública. Hace tiempo que el senador Bernie Sanders viene reclamando que se considere « el sistema de salud como un derecho fundamental del ser humano ». Y muchas otras personalidades reclaman ese cambio : « Necesitamos una nueva economía de los cuidados – expresó, por ejemplo, Robert J. Shiller, premio Nobel de Economía- que integre los sistemas nacionales de salud públicos y privados. [73]».

Entre tanto, la covid-19 está causando, en ese país, decenas de miles de muertos. Y la situación se puede agravar porque unos veintisiete millones de personas (8,5% de la población) no poseen seguro médico y otros once millones son trabajadores ilegales, sin documentos, que no se atreven a acudir a los hospitales…

En lo que es hoy el epicentro mundial de la pandemia, los analistas observan una “exacerbación de la disparidad de salud“. Algunas minorías étnicas -afroestadounidenses, hispanos- están teniendo, en efecto, un indice de letalidad frente al coronavirus muy superior a su representatividad social. En Nueva York, por ejemplo, afroamericanos y latinos suman el 51% de la población, pero acumulan un 62% de los fallecimientos por covid-19. En el estado de Michigan, los afroestadounidenses constituyen el 14% de la población, pero concentran el 33% de los infectados y el 41% de las muertes. En Chicago, los afrodescendientes son el 30% de la población, pero representan el 72% de los fallecimientos… « Unas cifras que dejan sin aliento… » dijo Lori Lightfoot, la alcaldesa de Chicago[74].

En un país donde el test para saber si alguien es positivo al nuevo coronavirus cuesta 35 000 dólares[75], la salud es a menudo un reflejo de la inequidad social. Al capitalismo salvaje le tiene sin cuidado el dolor de los pobres. Si latinos y afroamericanos son, en Estados Unidos, más vulnerables frente el coronavirus, es porque son víctimas de una serie de desventajas sociales. También son las minorías que, por haber tenido, históricamente, menos acceso a los servicios de salud, padecen con frecuencia una serie de patologías graves : « Siempre hemos sabido –explica el Dr Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos- que enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el asma afectan, de manera desproporcionada, a las poblaciones minoritarias, particularmente a los afroamericanos.[76] »

A pesar del azote de la covid-19, algunos empresarios han seguido exigiendo que los trabajadores regresen a sus puestos para salvar la economía. Latinos y afroamericanos tienen pues que seguir trabajando en las calles, realizando algunos de los trabajos más duros, limpiando edificios, conduciendo autobuses, desinfectando hospitales, atendiendo supermercados, manejando taxis, repartiendo paquetes, etc. Al riesgo de infección que enfrentan en sus barrios marginados, se suman los peligros que encaran en los transportes públicos y en sus empleos… En cuanto a los inmigrantes ilegales e indocumentados, acosados por las autoridades, no van a los servicios de salud, como ya dijimos, por miedo a que los detengan…

Cada día de esta plaga, la gente se convence más que es el Estado, y no el mercado, el que salva. «Esta crisis –explica Noam Chomsky- es el enésimo ejemplo del fracaso del mercado. Y un ejemplo también de la realidad de la amenaza de una catástrofe medioambiental. El asalto neoliberal ha dejado a los hospitales desprovistos de recursos. Las camas de los hospitales fueron suprimidas en nombre de la ‘eficiencia económica’… El Gobierno estadounidense y las multinacionales farmacéuticas sabían, desde hace años, que existía una gran probabilidad de que se produjese una pandemia. Pero, como prepararse para ello no era bueno para los negocios, no se hizo nada.[77]» Por su parte, el filósofo francés Edgar Morin constata: « Al fin y al cabo, el sacrificio de los más frágiles –ancianos, enfermos- es funcional a una lógica de la selección natural. Como ocurre en el mundo del mercado, el que no aguanta la competencia es destinado a perecer. Crear una sociedad auténticamente humana significa oponerse a toda costa a ese darwinismo social. »

HÉROES DE NUESTRO TIEMPO

La pandemia también tiene sus héroes y sus mártires. Y en esta pelea, los guerreros que han subido a primera línea, a los puestos de avanzada a afrontar el letal SARS-CoV-2 han sido los médicos, las enfermeras, el personal auxiliar y otros trabajadores de la salud convertidos en protagonistas involuntarios, conquistando elogios y aplausos desde los balcones, las plazas y las calles de ciudades de todo el mundo. Casi todos ellos funcionarios públicos, para quienes la salud de la población no es una mercancía sino una necesidad básica, un derecho humano.

Pasarán a la historia, extenuados, agotados, por su dedicación en la labor diaria de combatir la infección y salvar vidas. A menudo, han enfrentado al contagioso virus sin mascarillas, ni batas, ni equipos de protección… « ¡Marchamos a la guerra sin armas! » denunció una veterana enfermera de Guayaquil, en Ecuador, furiosa por el contagio de ochenta colegas y la muerte de otros cinco…[78]

El personal sanitario está arriesgando, en efecto, su propia vida. Según el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, entre el 10% y el 20% de todos los infectados con coronavirus son trabajadores de la salud. Muchos están muriendo. Algún día, cuando esta pesadilla se desvanezca, tendremos que erigir monumentos en honor de esos mártires con bata blanca. Para recordar por siempre su coraje, su abnegación, su humanidad. Seguramente cuando Albert Camus decía que « la peste nos enseña que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio[79]», pensaba en ellos.

Al respecto, un pequeño país, también digno de admiración, se ha distinguido por su altruismo y generosidad. Se trata de Cuba. Sitiada y bloqueada desde hace sesenta años por Estados Unidos y sometida además por Washington a brutales medidas coercitivas unilaterales, la isla fue la primera en acudir en ayuda de China cuando estalló esta pandemia. Desde entonces las autoridades cubanas no han cesado de enviar brigadas de médicos y personal sanitario a combatir la covid-19 a una veintena de países[80], respondiendo a las solicitaciones angustiadas de sus Gobiernos. Entre ellos tres de la rica Europa: Italia, Francia y Andorra[81]. Estas Brigadas Internacionales de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias existen desde los años 1960. En 2005, tomaron el nombre de “Henry Reeve” -un brigadier estadounidense que luchó y murió por la independencia cubana-, con ocasión del paso del Huracán Katrina por el sur de Estados Unidos[82].

El mundo está descubriendo lo que los principales medios dominantes internacionales han tratado de ocultar hasta ahora, que Cuba es una superpotencia médica[83] con más de 30 000 médicos y enfermeros desplegados en 66 naciones[84]. Todo ello obedeciendo a una consigna humanista y visionaria de Fidel Castro formulada con estas palabras : « Un día dije que nosotros no podíamos ni realizaríamos nunca ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo; pero que, en cambio, nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes. [85]» La Habana también está proporcionando su medicamento antiviral Interferón Alfa-2B Recombinante puesto a punto por sus científicos en sus laboratorios de biotecnología, y cuyo uso prevendría el agravamiento y las complicaciones en pacientes infectados por el nuevo coronavirus.

APOTEOSIS DE LA DESINFORMACIÓN

Los grandes medios silencian la solidaridad médica de Cuba mientras realizan una cobertura universal y permanente de la pandemia como nunca se había visto. Durante meses, sin respiro, los principales medios de todo el planeta nos han hablado de un único tema : el coronavirus. Sobreinformación a la potencia mil. Un fenómeno coral, hipermediático[86], de semejante envergadura global no había ocurrido jamás. Ni cuando cayó el Muro de Berlín, ni con los atentados de las torres gemelas de Nueva York…

Al mismo tiempo estamos asistiendo a una guerra feroz entre diversas facciones para imponer un relato dominante sobre esta crisis[87]. Lo que provoca una auténtica epidemia de fake news y de posverdades. La OMS ha definido este fenómeno como infodemia, pandemia de info-falsedades. El miedo a la covid-19 así como el deseo de sobreinformarse y el ansia de entender todo lo relacionado con la plaga han creado las condiciones para una tormenta perfecta de noticias tóxicas. Éstas se han propagado con igual o mayor velocidad que el nuevo virus. Montañas de embustes han circulado por las redes sociales. Los sistemas de mensajería móvil se han convertido en verdaderas fábricas continuas de infundios, bulos y engaños. En algunos países, se calcula que el 88% de las personas que acudieron a las redes sociales para informarse sobre el SARS-CoV-2 fueron infectadas por fake news[88].

Es conocido que las noticias falsas se difunden diez veces más rápido que las verdaderas ; y que, incluso desmentidas, sobreviven en las redes porque se siguen compartiendo sin ningún control. Muchas de ellas están elaboradas con impresionante profesionalidad : textos impecables, redacción perfecta inspirada en los medios de referencia más respetados, imágenes muy cuidadas, sonido de alta calidad, voz grave y moderada del comentario en off, montaje y edición nerviosos y adictivos, música subyugante… Todo debe dar una impresión de seriedad, de respetabilidad, de solvencia… Es la garantía de credibilidad, indispensable para apuntalar el engaño. Y para que los usuarios lo viralicen…

Tampoco hay que olvidar que, durante esta interminable cuarentena, en un contexto de incertidumbre y emoción, y ante la necesidad real de todos por comprender la plaga y entenderla con argumentos, dos ingredientes combinados entre sí han favorecido la poderosa irradiación de las mentiras. Por una parte, la familiaridad, la confianza entre personas que comparten información en una misma red. Por otra parte, la repetición, la reiteración de mensajes de idéntica matriz. Si alguien que conozco me envía una información y si, por diversas otras vías, recibo esa misma información o versiones muy cercanas de esa información, pensaré que tiene credibilidad y que es cierta. Porque me fío de la fuente, y porque otras fuentes coinciden y la confirman. Instintivamente hasta deduciré que, mediante esos dos mecanismos (cercanía y repetición), la autenticidad de la información está verificada. Sin embargo puede ser falsa. En otras palabras, toda fake news tratará de respetar ambos requisitos para mejor ocultar o disimular su falsedad. Es una ley de la intoxicación mediática : toda manipulación de la opinión pública mediante falsas noticias debe obedecer a esos protocolos.

No es posible hacer una lista exhaustiva de las fake news que inundan nuestras redes desde que se inició el azote, pero recordemos que casi inmediatamente empezaron a proliferar diversas teorías conspirativas. Las más diseminadas afirmaban, como ya lo hemos dicho, que el nuevo coronavirus se elaboró en un biolaboratorio secreto de China (o de Estados Unidos), y que es un arma bacteriológica para la guerra entre ambas superpotencias… Otras falsas noticias igual de disparatadas certificaban que el SARS-CoV-2 fue creado por Bill Gates… O que fue fabricado por China para exterminar a sus minorías étnicas… O que la epidemia se propagó tan rápidamente porque el virus viajaba en las mercancías exportadas por China… O que la covid-19 es una enfermedad difundida por los grandes laboratorios farmacéuticos para vender vacunas… O que las antenas de telefonía 5G amplifican y vuelven más letal al coronavirus[89]… O que la plaga estaba destinada a arruinar la economía exportadora, rival de China, del norte de Italia… O que ya existe una vacuna… O que el virus ya mutó[90]…

Muchas de estas noticias falsas aún siguen circulando, replicadas al infinito por granjas de bots, perfiles de miles de cuentas monitorizadas por un sólo usuario. El objetivo es mostrar un « gran volumen » de mensajes, aparentando que mucha gente está compartiendo o comentando un tema, para manipular la percepción que se tiene de ese tema. Algunas fake news parecen inofensivas, pero otras -en particular, cuando propagan la existencia de un tratamiento milagroso o de una medicación mágica contra el virus[91]– pueden tener letales consecuencias. En Irán, por ejemplo, las redes difundieron una fake según la cual el metanol prevenía y curaba la covid-19. Desenlace: 44 personas fallecieron y cientos de víctimas fueron hospitalizadas por ingerir ese alcohol metílico [92]…

Con el pánico general creado por la pandemia y millones de personas buscando desesperadamente en sus pantallas datos sobre el desconocido coronavirus, las “burbujas de desinformación” encontraron un ecosistema perfecto para multiplicarse al infinito. Todo fue facilitado también cuando -en 2016- las principales empresas de redes sociales modificaron los algoritmos de jerarquización de los mensajes. Desde entonces anteponen las comunicaciones procedentes de amigos y conocidos en detrimento de los mensajes emitidos por organizaciones o medios de comunicación.

En todo caso, ya no podemos ser ingenuos. Y creer inocentemente todo cuanto llega a nuestras pantallas vía las redes sociales. En relación con esto, el momentum coronavirus constituye también un parteaguas. A partir de ahora, ante la abrumadora cantidad de noticias falsas, cada ciudadano debe conocer las diversas plataformas de verificación que están a nuestra disposición gratuitamente: por ejemplo : Maldita.es y Newtral.es, en España ; FactCheck.org, NewsGuard y PolitiFact.com, en Estados Unidos ; o la alianza #CoronavirusFacts, impulsada por International Fact-Checking Network (IFCN) del Poynter Institute[93], que reúne a más de cien plataformas de verificación en setenta países y en cuarenta idiomas[94] ; o ; LatamChequea que reúne a una veintena de medios de comunicación de quince países de América Latina

Además, existen múltiples herramientas gratuitas en Internet para verificar la veracidad de cualquier fotografía difundida por las redes sociales : por ejemplo, TinEye, Google Reverse Image Search, FotoForensics que permiten importantes verificaciones como saber cuál es la fuente original de la imagen, si ya se publicó anteriormente, qué otros medios ya la difundieron, si se manipuló y si se retocó el original.

Para detectar los falsos vídeos que tanto abundan igualmente, podemos recurrir a InVid, disponible para los navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox, que permite descifrar vídeos manipulados[95]. También en el sitio Reverso -un proyecto colaborativo en el que participan Chequeado[96], AFP Factual[97], First Draft[98] y Pop-Up Newsroom[99] – podemos detectar los falsos vídeos virales de la web[100]. Ya no hay excusa para dejarse engañar. Al menos esta pandemia nos habrá servido para eso.

¿HACIA UN CAPITALISMO DIGITAL?

Otra consecuencia comunicacional: con más de la mitad de la humanidad encerrada durante semanas en sus casas, la apoteosis digital ha alcanzado su insuperable cenit… Jamás la galaxia Internet y sus múltiples ofertas en pantalla (comunicativas, distractivas, comerciales) resultaron más oportunas y más invasivas. En este contexto, las redes sociales, la mensajería móvil y los servicios de microblogueo -Twitter, Mastodon[101], Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram[102], Youtube, LinkedIn, Reddit, Snapchat, Amino, Signal, Telegram, Wechat, WT:Social[103], etc.- se han impuesto definitivamente como el medio de información (y de desinformación) dominante. También se han convertido en fuentes virales de distracción pues, a pesar del horror de la crisis sanitaria, el humor y la risa, como a menudo ocurre en estos casos, han sido protagonistas absolutos en las redes sociales, nexo privilegiado con el mundo exterior y con familiares y amigos.

Estamos pasando más horas que nunca frente a las pantallas de nuestros dispositivos digitales : teléfonos móviles, ordenadores, tablets o televisores inteligentes…[104] Consumiendo de todo : informaciones, series, películas, memes, canciones, fotos, teletrabajo, consultas y trámites administrativos, clases online, videollamadas, videoconferencias, chateo, juegos de consola, mensajes… El tiempo diario dedicado a Internet se ha disparado[105]. En España, por ejemplo, desde el pasado 14 de marzo cuando se declaró el estado de alarma y el aislamiento social, el tráfico en Internet creció un 80%[106]. Tan fuerte aumento obedece en particular al excepcional consumo de streaming de vídeo, no sólo de servicios de vídeo bajo demanda, sino sobre todo al fenómeno comunicacional más característico de este tiempo : las videollamadas via Skype, WhatsApp, Webex, Houseparty[107] y Zoom.

Poco conocida hasta ahora, la aplicación de videollamadas Zoom ha experimentado, en los últimos dos meses, un crecimiento jamás conocido en la historia de Internet… Desde que empezó la pandemia, es la app más descargada para iPhone. En marzo pasado, su aumento de tráfico diario fue del 535%… La han adoptado los líderes mundiales para sus videoconferencias; las empresas para organizar el teletrabajo; las universidades para ofrecer cursos online; los músicos y cantantes para crear, en grupo, sus coronaclips ; los amigos y las familias para seguir virtualmente reunidos durante el confinamiento…

Las cifras son abrumadoras. Zoom ha pasado de tener -a finales de 2019- 10 millones de usuarios activos a superar los 200 millones a finales de marzo… Para hacerse una idea de lo que ello significa recordemos que Instagram tardó más de tres años en conseguir ese número de seguidores. Antes de la expansión del coronavirus, las acciones de Zoom costaban 70 dólares. El pasado 23 de marzo valían 160 dólares, o sea una capitalización total superior a los 44 mil millones de dólares. El virus es global pero sus efectos no son exactamente iguales para todo el mundo… En particular para el principal accionista de Zoom, Eric Yuan, que figura ahora en la lista de las « personas más ricas del mundo » con una fortuna estimada en 5 500 millones de dólares…[108]

Otro « ganador » de esta crisis es la aplicación muy popular entre los adolescentes TikTok que registra también un incremento fenomenal de usuarios. Creada por la firma china de tecnología ByteDance, TikTok es una app de social media parecida a Likee o MadLipz, que permite grabar, editar y compartir videos cortos -de 15 a 60 segundos- en loop (o sea repetidos en bucle como los GIF[109]) con la posibilidad de añadir fondos musicales, efectos de sonido y filtros o efectos visuales.

La cuarentena global está amenazando, a lo largo y ancho del planeta, la supervivencia económica de innumerables empresas de entretenimiento, cultura y ocio (teatros, museos, librerías, cines, estadios, salas de conciertos, etc.). En cambio, mastodontes digitales como Google, Amazon, Facebook o Netflix, que ya dominaban el mercado, están viviendo un grandioso momento de triunfo comercial[110]. La descomunal inyección de dinero y sobre todo de macrodatos que están recibiendo les van a permitir desarrollar de modo exponencial su control de la inteligencia algorítmica[111]. Para dominar todavía más, a escala mundial, la esfera comunicacional digital. Estas gigantescas plataformas tecnológicas son las triunfadoras absolutas, en términos económicos, de este momento trágico de la historia. Esto confirma que, en el capitalismo, después de la era del carbón y del acero, la del ferrocarril y la electricidad, y la del petróleo, llega la hora de los datos, la nueva materia prima dominante en la era postpandémica. Bienvenidos al capitalismo digital…

ECONOMÍA : UN BAÑO DE SANGRE

Por lo demás, el capitalismo va mal… Porque se cierne la perspectiva de un desastre económico sin parangón[112]. Nunca se había visto la economía de todo el planeta frenar en seco. Los territorios más afectados -por ahora- por la covid-19 son China y Asia del este, Europa y Estados Unidos, o sea el triángulo central del desarrollo mundial. Millones de empresas, grandes y pequeñas, se hallan en crisis, cerradas, al borde de la quiebra[113]. Varios centenares de millones de trabajadores han perdido su empleo, total o parcialmente[114]… Como en tantas ocasiones anteriores, los asalariados peor remunerados y las pequeñas empresas pagarán el precio más alto. Quinientos millones de personas podrían ser arrastradas de nuevo a la pobreza[115]. Esta crisis económica, de alcance planetario, no tiene precedentes y superará en profundidad y duración a la de 1929. También excede en gravedad a la crisis financiera de 2008. La pandemia produce un rechazo general del hipercapitalismo anárquico, el que ha permitido obscenas desigualdades como que el 1% de los ricos del mundo posean más que el 99% restante[116]. También se cuestionan los excesos de la globalización económica.

Las Bolsas, con altibajos, se han hundido[117] : « ¡Es un auténtico baño de sangre ! », gritó el broker de una empresa de gestión de patrimonio[118] ante las pérdidas históricas de sus inversores. Los precios del petróleo han caído a abismos desconocidos[119]. El 20 de abril pasado, en el mercado de materias primas de Chicago, el barril de referencia, West Texas Intermediate (WTI), llegó a costar -37 dólares[120]… Sí, menos 37 dólares, o sea, que el vendedor le pagaba al comprador 37 dólares para que éste se llevara un barril de petróleo… Un hundimiento jamás visto en la historia… Lo cual es excelente para los países importadores : China, Japón, Alemania, Francia, Corea del Sur… Pero nefasto para los Estados exportadores muy poblados : Rusia, Nigeria, México, Venezuela… Otra consecuencia negativa : un petróleo tan barato puede retrasar la necesaria transición ecológica pues ello encarece automáticamente el precio de las energías alternativas (solar, eólica, biomasa, etc.)… La economía mundial se adentra en territorio ignoto[121]. Nadie tiene una idea precisa de las dimensiones del cataclismo. Como ha dicho Kissinger : « La actual crisis económica es de una complejidad inédita. La contracción desatada por el coronavirus, por su alta velocidad y su amplitud global, es diferente a todo lo que hemos conocido en la historia.[122] »

La Unión Europea (UE), por ejemplo, propuso, en un primer momento, un plan de 25 mil millones de euros para ayudar a los países miembros. Luego, el Banco Central Europeo habló de 750 mil millones… ! Tan gigantesca amplitud da una idea de la dimensión del desconcierto… Se estima que el PIB de los países desarrollados podría derrumbarse en un 10%… Mucho más que en la crisis del 29… Un choque brutal. Febriles, presos de pánico, los Gobiernos practican una suerte de “keynesianismo de guerra”. Deben ayudar a los asalariados, a los campesinos, a las familias, a las empresas. Y desbloquean urgentemente sumas astronómicas para inyectarlas en los circuitos financieros con el fin de evitar la implosión del sistema económico[123]. Para impedir también, en la medida de lo posible, que el coronavirus cause finalmente más pobres que muertos…

Pero el coste será inimaginable. Con la agravante para el Estado de que se reducirán drásticamente sus ingresos fiscales. El deficit será galáctico. A escala de la zona euro, por ejemplo, según el economista francés Jacques Sapir, el déficit alcanzará, a final de este año, un billón y medio de euros (o sea, 1 500 mil millones)[124]. Lo nunca visto. En el caso del Reino Unido -que ya no está en la UE, ni en la zona euro- el Banco de Inglaterra resolverá el problema sencillamente fabricando moneda… Lo que no pueden hacer ni Italia, ni España, ni Francia que son los Estados que mayor liquidez van a necesitar. Y que se encuentran ya super-endeudados… En estas tres naciones, la salida de la Unión o de la zona euro se va a plantear con fuerza. Porque Alemania, Austria, Finlandia y Países Bajos se negaron, durante semanas, a permitirles obtener créditos sin ninguna condición (los célebres « coronabonos »)… Cuando, en parte, los problemas de los sistemas de salud de Italia, España y Francia son la consecuencia directa de las políticas de austeridad y de los recortes en los presupuestos de los servicios públicos exigidos por esos cuatros socios « austericidas » del norte. Recuérdese que el sur de Europa, antes de ser el epicentro de la actual pandemia, fue el epicentro de las políticas más sádicas[125] de austeridad después de la crisis financiera de 2008. Lo uno llevó a lo otro.

Europa, como unión protectora, ha fallado. El club comunitario ha sido incapaz de responder de manera conjunta y multilateral al drama humano y social que se abate sobre el Viejo Continente. La gente -en particular los familiares y amigos de los miles y miles de fallecidos- no lo va a olvidar. « Es un modelo económico empapado en sangre -denuncia Naomi Klein-. Y ahora la gente empieza a darse cuenta. Porque encienden la televisión y ven a los comentaristas y políticos diciéndoles que tal vez deberían sacrificar a sus abuelos para que los precios de las acciones puedan subir… Y la gente se pregunta : ¿qué tipo de sistema es este? [126]»

En un momento tan trágico y delicado -con la primera secesión de la Unión Europea (el Brexit del Reino Unido) recién estrenada el pasado 31 de enero- y ante un desafío sanitario tan crucial, el sueño europeo no ha funcionado. Y era probablemente la última oportunidad… ¿Qué destino le espera, después de la pandemia, a esa Unión Europea insolidaria con sus socio más frágiles, y carcomida por dentro por los populistas y extremistas de derecha ?

El comercio internacional se ha reducido a su nivel de hace un siglo[127]. Los precios de las materias primas se han desfondado. No sólo los del petróleo, también el cobre, el níquel, el algodón, el cacao, el aceite de palma, etc. Para las economías de los países exportadores del Sur -donde viven los dos tercios de los habitantes del planeta- es una coyuntura devastadora. Porque, al derrumbe de las exportaciones, hay que añadir además : el cese de los aportes del turismo, y la drástica disminución de las remesas de los emigrantes afectados por la pérdida generalizada de empleo en los países ricos paralizados por la plaga. O sea, los tres principales recursos de los países del Sur se desploman… Millones de personas que, en los últimos decenios, habían conseguido integrar una incipiente ‘clase media’ planetaria corren ahora el peligro de recaer en la pobreza…

Pero además, en este contexto tan poco alentador, los capitales también han empezado a desertar en masa de los países en desarrollo. Se estima que desde el 21 de febrero de 2020, fecha de la primera muerte en Italia por la covid-19, hasta finales de marzo, unos 59 mil millones de dólares huyeron de esas naciones[128]. Resultado, muchas monedas se han hundido : el peso mexicano perdió un 25% de su valor frente al dólar ; el real brasileño y el rand sudaficano un 20%. Y todas las importaciones, en esos países, serán ahora más caras…