Por: Hilario Vélez Merino

Contexto

Desde mayo de 2018, con la presentación en Guelatao, Oaxaca, de los diez compromisos de Andrés Manuel López Obrador como aspirante a la Presidencia de la República al magisterio nacional, podemos decir que con fundamento en ellos se avanzó para bosquejar el nuevo modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Para establecer la NEM se realizaron:

- 64 mil 241 consultas digitales.

- 70 mil 593 foros participativos.

- 1 mil 654 municipios Diálogos Educativos.

- 1 millón 707 mil 458 ciudadanos consultados.

- 110 mil 981 cuestionarios respondidos por directores y maestros.

Con los resultados de este proceso consultivo se establecieron, a manera de resumen, tres grandes propósitos:

- La revaloración integral del magisterio nacional.

- Poner el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes al centro.

- Crear un sistema educativo con equidad y calidad

Y los siguientes rasgos:

- Promoverá la formación integral:

- Procurará la responsabilidad ciudadana.

- Posibilitará la transformación de la sociedad.

Se estableció que el Modelo de la NEM la educación debería ser:

- Orientadora: que consiste en la preparación para el proyecto de vida.

- Flexible: se tiene elección, libertad de maniobra, control sobre la forma en que aprende; apertura a necesidades y lugares de aprendizaje.

- Integradora: que abarca el desarrollo de valores y actitudes de solidaridad, respeto y colaboración).

- Inclusiva: propicia que aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad.

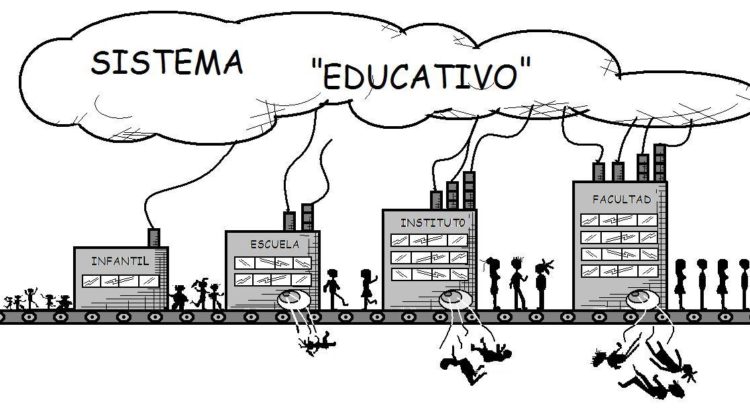

Al iniciar los foros para la presentación del nuevo modelo curricular 2022 hay elementos de la NEM que cambian o no se contemplan. De hecho, no se siguió trabajando el nuevo modelo para que permitiera la construcción curricular. Durante tres cursos escolares –tomando en cuenta el actual– hemos trabajado con el diseño curricular de 2011 y 2017.

Tomemos el ejemplo de España donde también se presentó en abril de 2021 el diseño curricular pero, a diferencia de México, desde noviembre 2020, un grupo de siete expertos (César Coll, Elena Martín, Francisco Luna, Miguel Soler, Pepe Moya, Javier M. Valle y Antonio Bolívar) trabajaron en la articulación de un nuevo currículo para que se pueda empezar a implantar en los cursos impares desde el 2022-23.

Esta propuesta del nuevo currículo huye del encapsulamiento y de la escuela multirreferida y busca integrar las esferas personal, social y afectiva y académica. Lo académico no tiene sentido si no sirve para mejorar lo personal y lo social. Las cosas ya no se hacen porque sean necesarias para la escuela sino porque le sirven al alumno en su proyecto vital.

Se busca acabar con dos problemas de los alumnos españoles. Según PISA: un conocimiento muy segmentado que les cuesta relacionar, y más conocimiento del que son capaces de movilizar, de traducir en saber hacer.

Los currículos de Portugal, Gales, Escocia, Finlandia han inspirado esta reforma. Incluso se llegó a plantear un currículo competencial por ámbitos.

La situación preocupante es que en México no tenemos ninguna referencia del proceso de construcción de la propuesta curricular, a partir del modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Análisis del marco curricular de 2022

Como profesional de la educación, y a pesar de que a los docentes nos sorprendió la presentación del marco curricular pues lo ignorábamos como tal, habría que reconocer sus fundamentos filosóficos y pedagógicos que tienden, en gran manera, a lo que aspiramos un buen grupo de docentes que proponemos innovar y transformar la educación básica para formar alumnos y maestros críticos y reflexivos.

Es necesario que para que aprendieran los alumnos y los maestros durante la pandemia construimos propuestas pedagógicas que anidaban en las problemáticas de la comunidad y las características de los alumnos. En consecuencia, los docentes se atrevieron a elaborar proyectos a partir de aprendizajes basados en problemas.

Fundamentos filosóficos y pedagógicos que se observan en el marco curricular 2022 de la educación básica

- El aporte de Orlando Fals Borda a la educación popular con la investigación acción participativa.

Entre los años 1960 y 1970 se fue gestando en América Latina una corriente amplia de pensamiento en la que confluyeron la Educación Popular, la Teología de la Liberación, la Comunicación Alternativa, la Investigación Acción Participativa y la Filosofía de la Liberación (Torres, 2007).

Desde estos campos, en convergencia disciplinaria, se intentaba producir conocimientos que permitieran a sectores subalternos de la sociedad latinoamericana comprender su compleja realidad a fin de poderla transformar.

Esta corriente de pensamiento estaba orientada por lo que hoy se conoce como el paradigma emancipatorio. Sus prácticas tenían una clara intencionalidad política al fortalecer en estos grupos sociales las capacidades que generarían cambios sociales.

Las ideas de Fals Borda en torno a la investigación acción participativa y la educación popular priorizan la problematización y la reflexión sobre la práctica para su transformación en favor de una sociedad más digna que se comprometa con el bienestar social y la equidad.

- La práctica y el pensamiento político pedagógico de Paulo Freire.

En su propuesta de educación liberadora como respuesta a la práctica bancaria de la educación evidencia la importancia del papel que asume el docente como líder comunitario y el acto de estudiar como acto de humildad y rebeldía. El empleo de su método unifica las ciencias para entender y atender la realidad como totalidad y la importancia de la praxis como relación dialéctica entre la teoría y la práctica.

La concepción educativa de Freire es una educación que busca el pleno y autentico desarrollo del otro, porque se constituye en la justa medida en que el otro se constituye, es un acto biofílico que busca el pleno desarrollo de la libertad, del diálogo, de la comunicación, del desarrollo con y por el otro.

- Pedagogía crítica de Peter McLaren.

En la propuesta de este autor no sólo se postula un análisis riguroso de las condiciones de opresión e imposición cultural en las escuelas; su pretensión también es utópica: el saber crítico debe ser transformador.

Al igual que Freire, piensa que la educación es un medio de transformación política de los oprimidos, por lo que tanto maestros como alumnos deben comprometerse en la construcción de un mundo sin injusticia, sin opresión.

El pensamiento de Peter McLaren representa el caso de un intelectual que logra establecer puentes entre la educación, las ciencias sociales y la filosofía reflexiva que le permite analizar y comprender la realidad social con fundamentos críticos.

Se debe destacar que la influencia del pensamiento latinoamericano, en particular la Pedagogía crítica de Paulo Freire, conjugada con su experiencia en el campo educativo, le ha permitido conformar un pensamiento alternativo y consecuente en nuestros días.

- Francesco Tonucci en su reinvención de las escuelas.

Durante la pandemia, Tonucci insistió en la propuesta a las escuelas. Plantea convertir la casa en un laboratorio donde los padres sean los asistentes de los maestros y en el que cada espacio, desde la cocina hasta un cajón de fotos viejas, se convierta en la oportunidad de aprender algo nuevo.

La escuela se hace en familia, en casa. Es muy importante vivir experiencias nuevas que, en general, y muchas veces, desconocen los niños; por ejemplo, usar las máquinas que hay en el hogar, poner la ropa a lavar o secar, planchar, coser botones o desmontar un enchufe.

Tienen un tesoro por descubrir en todo lo que los niños y niñas ganaron en este largo tiempo de espera, manifestó que en esta nueva realidad nazca un nuevo pacto educativo entre la familia y la escuela en bien de la felicidad de los niños.

- Boaventura de Sousa Santos con Epistemologías del Sur.

Epistemologías del Sur reflexiona creativamente sobre esta realidad para ofrecer un diagnóstico crítico del presente que, de manera obvia, tiene como su elemento constitutivo la posibilidad de reconstruir, formular y legitimar alternativas para una sociedad más justa y libre.

Se puede formular en cuatro grandes áreas:

- La primera concierne con el hecho de que vivimos en un tiempo de preguntas fuertes y respuestas débiles. Cada vez somos más conscientes de que nuestros horizontes de posibilidades están más limitados y de que, quizás, es necesario un cambio de civilización sobre todo en la gestión ambiental

- La segunda área hace referencia a las grandes contradicciones que existen en la actualidad y que los más jóvenes pueden sentir muy bien. Por un lado, vemos cómo en las condiciones de vida actuales y en las reuniones intergubernamentales por el cambio climático de Copenhague y de Cancún, por ejemplo, dan cuenta de ello traen consigo un sentimiento de urgencia por cambiar las cosas.

- La tercera área es tenaz y tiene relación con lo que él llamó la pérdida de los sustantivos. Durante mucho tiempo la teoría crítica tuvo palabras que sólo usaban los teóricos críticos, los pensadores de las alternativas. Hablamos de palabras como socialismo, comunismo, luchas de clases, reificación, fetichismo de las mercancías, alienación; eran palabras de un pensamiento crítico.

- La cuarta área de los últimos treinta años de la teoría crítica ha ido perdiendo todos los sustantivos hasta quedarse ahora con los adjetivos. Es decir, si la teoría convencional habla de democracia, nosotros hablamos de democracia participativa, radical, deliberativa; si la teoría convencional burguesa habla de desarrollo, nosotros hablamos del desarrollo democrático, sostenible, alternativo; si la teoría convencional habla de derechos humanos, nosotros hablamos de derechos humanos colectivos, interculturales, radicales; si la teoría convencional habla del cosmopolitismo, nosotros hablamos del cosmopolitismo subalterno, insurgente.

El documento presentado, sus propuestas son muy ambiciosas que tienden modificar la orientación de la educación, como planteo en los fundamentos filosóficos y pedagógicos, su valía es la recuperación de la dimensión pedagógica y didáctica, así como la noción de saberes sin reducir el aprendizaje a logros y competencias. El aprendizaje lo plantea como parte importante para la trasformación para alcanzar una educación muy diferente, esto exige mucho para su puesta en práctica y un cambio de mentalidad en alumnos y maestros.

Con referencia en la propuesta curricular española, el nuestro es presentado a destiempo y sin la participación de los maestros de aula, directores incluso autoridades educativas estatales.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

Users Today : 43

Users Today : 43 Total Users : 35416020

Total Users : 35416020 Views Today : 57

Views Today : 57 Total views : 3349287

Total views : 3349287