La norma aprobada en 2021 está lejos de ocupar la centralidad encomendada a los ministerios de Educación y Ambiente. El educador y especialista Pablo Sessano advierte que el Estado aún niega en la currícula la actual crisis ecosocial, al igual que los gremios docentes, y propone un giro en la matriz educativa para abordarla desde una perspectiva de los derechos humanos y de la naturaleza.

Por Pablo Sessano para Agencia Tierra Viva

Se cumple otro año más. El segundo desde que se sancionó la Ley de Educación Ambiental Integral. Era una buena idea que tuviera un espacio en el III Foro de Derechos Humanos, realizado entre el 20 y 24 de marzo, pero el hecho no se concretó porque su organización fue fallida a último momento (quizá estaba más pensado para la foto que para ampliar el necesario diálogo entre derechos humanos y educación ambiental).

Planteado como un encuentro interministerial para informar y exponer el estado de avance de la implementación de esa ley, el espacio en el Foro fue propuesto desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y, como históricamente ha ocurrido, el Ministerio de Educación participaría, pero menos comprometidamente, pese a que la implementación de la educación ambiental depende de un área que trabaja los derechos humanos en esa cartera.

Más allá de la retórica desplegada por los gobiernos en sus informes oficiales, siempre condescendientes respecto de sí mismos (puede verse el informe sobre los avances de la ley presentado en 2022 al Congreso Nacional), lo que hacen ambos ministerios en términos de política educativa es todavía mucho menos que insuficiente e invisible para la sociedad.

¿Qué avances tuvo el Ministerio de Educación en la implementación de la Ley de Educación Ambiental?

El Ministerio de Educación ofrece, a través del Programa Nacional de Formación Docente, cinco cursos de capacitación, entre ellos, uno específico sobre el Riachuelo, a cargo de ACUMAR. No es poco contrastado con años anteriores, pero no es mucho si se evalúa la irrelevancia de la cuestión ambiental en el programa educativo oficial.

En tanto, la publicación aleatoria de efemérides ambientales popularmente conocidas en el Instagram oficial del Ministerio no logra poner de relevancia el tema. Es justo mencionar que el material sobre educación ambiental integrado al dossier por los 40 años de democracia, en la web del Ministerio, es, desde lo pedagógico, interesante, pero en modo alguno novedoso. Además de naturalizar la “problemática ambiental” como un hecho del presente, elude tomar posición frente a las causas, convalida la idea del subdesarrollo como estado transitorio, omite criticar en forma directa el modelo productivista y resulta ambiguo en la definición del cambio climático en tanto expresión del modelo civilizatorio. Se trata de un material bastante más neutral que los malogrados Manuales de Educación Ambiental censurados en 2011.

Por otra parte, la página oficial de la cartera educativa no refleja interés alguno por la educación ambiental y, si bien existe un Área de Educación Ambiental Integral, su importancia relativa dentro del Ministerio es nula y no responde ni de lejos al compromiso que la Ley de Educación Ambiental Integral derivó en ese Ministerio.

Todo revela que la gestión educativa no atina a darle la relevancia que ha adquirido de hecho en el presente o, en otras palabras, la crisis ecosocial no constituye para la autoridad educativa un suceso lo suficientemente significativo, en los términos de su impacto en la vida de las personas, especialmente de las que se educan, las nuevas generaciones, como para darle un tratamiento prioritario y específico dentro del programa educativo nacional.

¿Qué avances tuvo el Ministerio de Ambiente en la implementación de la Ley de Educación Ambiental?

El Ministerio de Ambiente, por su parte, mantiene —no sin controversias internas— una cierta dignidad pública discursiva respecto al tema, algunas propuestas educativas y mejor visibilidad en su sitio web, aunque sin dejar de plantear enfoques clásicos y repetidos. Además, Ambiente sostiene la red de secretarías y ministerios homólogos provinciales que dan o deberían dar soporte y consenso a la política pública nacional. Pero se sabe que el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) encuentra límites, también para la educación ambiental, en las conveniencias políticas poco sustentables de las provincias, amparadas en el desacertado artículo 124 de la Constitución Nacional sobre el manejo de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.

Pese a que la Ley de Educación Ambiental “establece el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional”, propone “construir una cultura ambiental” y “defiende la sustentabilidad como proyecto social”; lo cierto es que, a dos años de su sanción, no puede decirse que haya una política pública de educación ambiental en el país. Ello implicaría un presupuesto que la Ley reclamó, pero no existe; una organicidad institucional que apenas avanza y debería incluir equipos de personas dedicadas —hasta el momento inexistentes— y un plan de trabajo, aún en ciernes, siempre en ciernes.

No obstante, vista en perspectiva, la sanción de la Ley constituye un avance en la concepción de la interrelación entre derechos humanos, educación y ambiente. Una relacionalidad fundamental que transforma la concepción hasta ahora sostenida sobre cada uno de estos temas por separado. Una cuestión clave del proceso de constitución de nuevos derechos, nuevos sujetos de derecho y de la educación ambiental, sobre lo cual el recientemente fallecido Antonio Brailovsky supo insistir enfáticamente.

Probablemente el espacio en el Foro de DD. HH. para la educación ambiental no hubiese sido propuesto siquiera si la Ley de Educación Ambiental Integral no hubiese sido aprobada hace dos años, abriendo definitivamente un espacio dentro de la política pública. En ese sentido es que reconocemos un avance, al menos en la intención del Legislativo, pero que espera su traducción en políticas y acciones concretas y sustantivas de parte del Poder Ejecutivo.

El problema no es la Ley de Educación Ambiental, el problema es la negación de la crisis ecosocial

El problema no es la ley en sí, sobre cuya génesis, resultados, debilidades y potencialidades he opinado en anteriores columnas y artículos. El problema, obviamente, es la debilidad de la gestión pública, el no cumplimiento de las leyes, que es sin duda un síndrome que afecta a la democracia argentina y excede nuestro particular tema, pero impacta muy sensiblemente. La minimización de la relevancia de la crisis ecosocial resulta de entenderla apenas como un tema más de las problemáticas contemporáneas (un contenido) y no como el nudo subyacente de una crisis de civilización que, de no modificar su rumbo, se encaminará a la autodestrucción, según reconoce el consenso científico mundial, diluye los compromisos que la ciudadanía ha de adoptar para contribuir a reencaminar los procesos sociales hacia escenarios reconstitutivos y no meramente resilientes. Este no reconocimiento o negación por parte de la autoridad educativa y, en general, por el mundo pedagógico y docente constituye también una de las grandes debilidades del proyecto educativo progresista —si es que hay uno más allá de la resistencia— en América Latina y en Argentina en particular.

La Ley ya tiene dos años, pero la lenta y burocrática rutina de las instituciones —tanto nacionales como provinciales, más las de la misma sociedad civil, que debe participar de la gestión de la Ley, pero se muestra boba para asumir el compromiso— se constituye como el primer obstáculo en su cumplimiento. Muchas leyes no logran superar este primer escollo organizativo y, aún cuando ya rigen por estar sancionadas y publicadas, su concreción resulta fallida o nula. Ojalá no sea el destino de la Ley 27.621.

Depende en mucho o en todo del compromiso de las organizaciones de la sociedad. Porque, como también ya señalamos en las notas citadas, buena parte de las políticas de educación ambiental que la Ley ahora respalda legalmente pudieron ser llevadas a cabo sin necesidad de norma alguna. La superficialidad del compromiso que el Estado está, realmente, dispuesto a asumir no se ha modificado. Solo el empuje de las organizaciones sociales, que han quedado representadas y legitimadas para opinar y participar en la estructura de la Ley, será la clave para habilitar el debate y las prácticas necesarias que en el campo educativo deben desplegarse en torno a la crisis ecosocial.

Otro problema es que los gremios docentes, las universidades y hasta las organizaciones de la sociedad civil —pasando por los colectivos indígenas— asumen que la transformación integral del diseño educativo es un componente estratégico e indispensable de la tarea, de la lucha, por develar la posibilidad de un otro país y mundo posible. Ni que las modificaciones menores, retóricas, adición de contenidos e incluso invitaciones a interpretaciones alternas del mismo diseño curricular no solo son insuficientes, sino que terminan siendo funcionales al maquillaje educativo del extractivismo progresista o neoliberal.

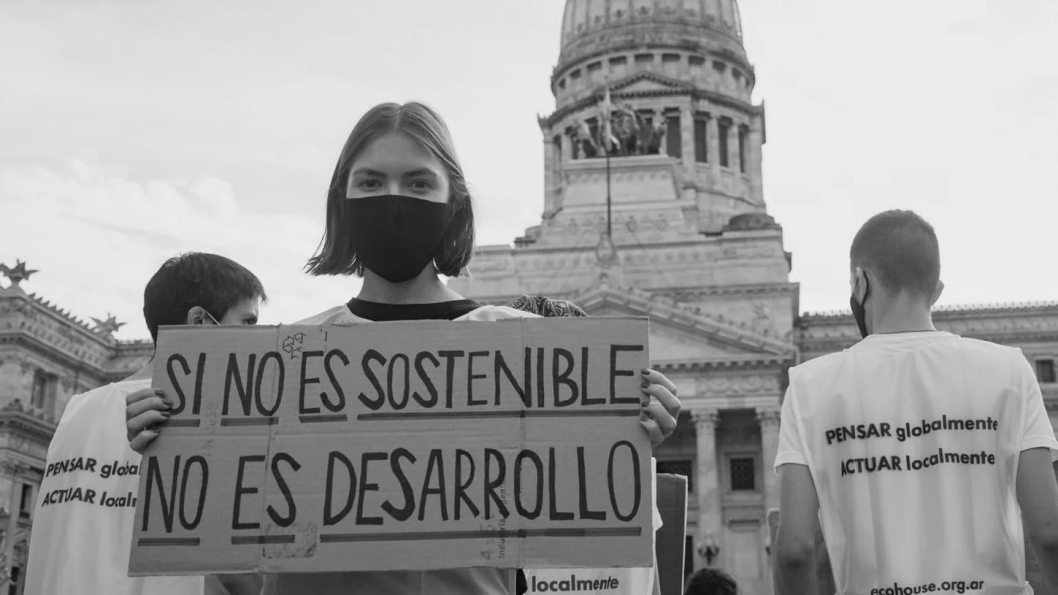

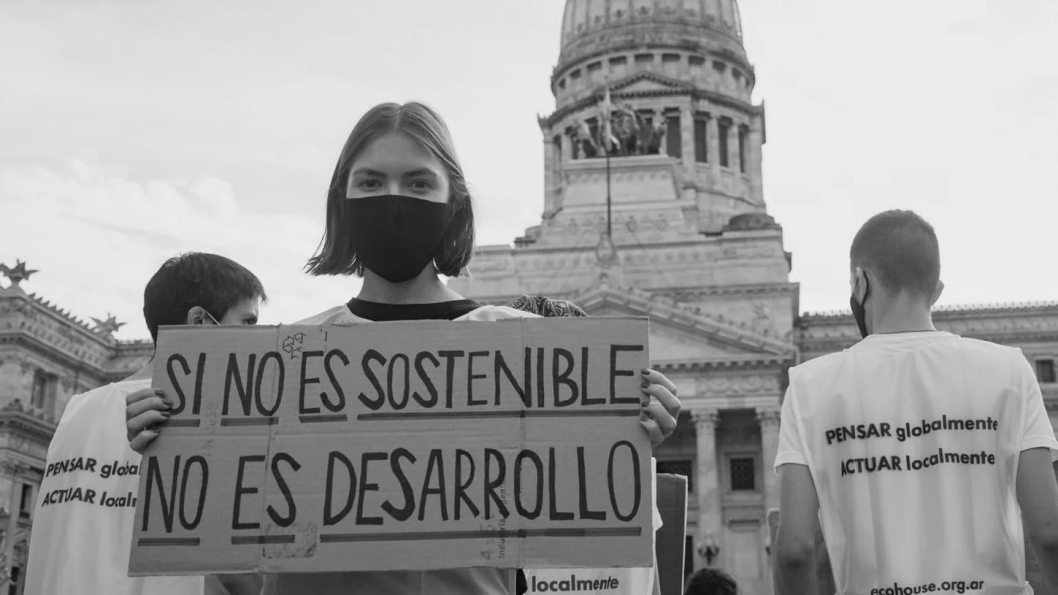

A esta altura de la crisis ecosocial y dadas las connotaciones no cuestionadas que tienen los términos desarrollo y sostenibilidad, o la denominada Educación para el Desarrollo Sostenible, que bajo el eufemismo de educación ambiental integral se invoca en la Ley, es en sí un oxímoron, es decir, una contradicción en los términos. Sostener la ilusión de que bajo el mismo régimen formativo, que es funcional al productivismo ecocida, será posible desarmar las lógicas hegemónicas, que moldean hace siglos nuestra forma de entender el mundo y la vida, es una variante del negacionismo. O una “negación implicatoria”, según la expresión de Stanley Cohen, es decir, una negación “que no niega el problema (de la crisis ambiental y el cambio climático) ni sus causas –antropogénicas–, pero niega las implicaciones de esos hechos”. O acaso una variante más sutil de “amnesia intermitente”, por la cual “miramos (esa realidad) por una fracción de segundo y luego miramos hacia otro lado (…) o miramos, pero nos convencemos de que estamos demasiado ocupados para preocuparnos por algo tan distante y abstracto”, según lo explica Naomi Klein. Y sostenerlo desde el campo educativo es decepcionante.

Bien sabemos que los criterios de selección de formas y contenidos del saber, que será transmitido en el proceso de educativo, en especial, el instituido, son pautas que llevan implícitas las relaciones sociales (relaciones de poder) en las cuales se constituyen axiomas, prejuicios, mitos o sonseras (Jauretche/Merenson), que configuran esa óptica históricamente construida que oblitera toda opción de imaginar un mundo (y una educación) por fuera del instituido. Por eso, hemos insistido tanto en la responsabilidad compartida que el constructo educativo moderno, y al servicio del modelo hegemonizador, ha tenido en la crisis civilizatoria y en la importancia de un examen autocrítico hacia dentro.

Educar para un modelo extractivo o para otro mundo posible

Cada gobierno elige la educación que quiere, por acción u omisión. Y aunque, en democracia, el campo educativo debería contar con mayor grado de autonomía para desarrollar miradas no condescendientes con el status quo social, no es factible esperar que las políticas educativas de un gobierno contradigan las bases ideológicas que lo explican y sostienen.

Así, como dijera Ivan Illich hace 50 años: “Se mantiene la ilusión de que, pese a que se posea una economía precaria, la escuela [léase educación instituida] podrá producir una amplia clase media, con virtudes análogas a las que predominan en las naciones altamente industrializadas”. Lo que traducido a la actualidad equivale a mantener vivo el mito de un desarrollo con justicia, sobre la base de un perfil exportador de commodities —monocultivos, minería, madera, agua, recursos estratégicos— que supone necesariamente métodos de extracción destructivos e injustos.

El horizonte del desarrollismo —rico o pobre, facho o progresista— se ha topado con los límites de la naturaleza. La pregunta que subyace al problema entonces es si un Estado-Gobierno progresista-extractivista puede efectivamente desplegar una educación ambiental que contradiga esa lógica depredadora y excluyente de hacer uso de los bienes comunes. Más aún, la duda se extiende a si es posible, en ese marco, una educación ambiental definida como proceso de concienciación en defensa de la vida. E, incluso, si definida como “Educación para el Desarrollo Sostenible” es realmente educación ambiental. Es por eso que la Ley por sí misma no garantiza nada y librada a la decisión y voluntad gubernamental, en un contexto de gestión pública proclive a lógicas y métodos extractivistas y contrarios a la sustentabilidad, puede incluso resultar funcional a las mismas.

De hecho, la Ley no ha molestado a nadie. De allí la estratégica importancia de la participación consciente, activa, sostenida y no condescendiente de organizaciones de la sociedad civil que quedaron representadas y autorizadas a participar en la gestión de la Ley para hacer de ella, al menos, un instrumento útil para interpelar la conciencia social, especialmente en escenarios educativos.

Lo cierto es que en el complejo Educación-DD. HH.-Ambiente, la fragmentación persiste y, pese a las evidencias relacionales, no logra constituirse conceptualmente la amalgama que, en verdad, representan. Las reivindicaciones de género, mal que bien, ya son parte constitutiva en la concepción de los derechos humanos, las ambientales no. Es que no se trata de incluir a los derechos humanos a la agenda de minorías ambientalistas, sino de comprender que el derecho al ambiente sano consagrado constitucionalmente debe entenderse, no en forma limitada como la salud o conservación del entorno humano, sino extensivamente como el derecho de la naturaleza. O sea, la red de ecosistemas para conservar sanas y salvas las condiciones que garantizan su fisiología y reproducción, condición necesaria de la vida en general y de los humanos como parte de la misma.

Este “giro” conceptual es el núcleo de la educación ecosocial en la cual derechos humanos y derechos de la naturaleza son componentes del derecho a la vida como valor primordial, y, a partir del cual, habría que reordenar (refundar) la totalidad de los valores, derechos y obligaciones. Acaso una ética de mínimos que incluya a la naturaleza como sujeto de derecho.

En lo que a políticas públicas refiere, en Argentina, tanto en el campo de los derechos humanos como en el de la educación, todavía estamos lejos de asumir y, más lejos aún de practicar, esta concepción, los sucesos cotidianos lo demuestran. Pero lo más patético es corroborar cómo, más allá del Estado, el campo específicamente educativo, inconsciente o negligente frente a los tiempos en juego, cae en la “negación implicatoria”. Pues conviene recordar que los plazos para realizar las transformaciones necesarias, que también son técnicas, pero fundamentalmente sociales, para no ingresar en un proceso de colapso irreversible (según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) no rebasan el tiempo que ocupa en educarse una sola generación. Los plazos están vencidos, el dinero del mundo rico no llegará a tiempo y, si acaso lo hiciere, no será para transformar el modelo, sino para apuntalarlo. No necesitamos una educación que colabore a este reciclado hegemónico, sino una que lo desarme.

*Por Pablo Sessano (*) para Agencia Tierra Viva / Imagen de portada: Agencia Tierra Viva.

(*) Educador ambiental. Diplomado Internacional en Transformación Educativa. Máster en Eco auditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente. Especialista en Gestión Ambiental Metropolitana y políticas públicas ambientales.

Users Today : 69

Users Today : 69 Total Users : 35416046

Total Users : 35416046 Views Today : 90

Views Today : 90 Total views : 3349320

Total views : 3349320