Dr. Alixon Reyes

RESUMEN

Necesario es pensar la Educación Física en el marco de la pedagogía crítica. Así ha de ser en este ejercicio literario y discursivo habida cuenta la posibilidad de generar prácticas educativas que tiendan a deconolonizar no solo el pensamiento. Sino también la praxis genéricamente hablando, y con ello la educación como ocasión para la transformación social. Ya basta de una educación postrada a los designios de la lógica del mercado y de una Educación Física que se mimetiza con los intereses del deporte mercantil, siendo que a su vez propende al disciplinamiento del cuerpo, al panóptico de Foucault, al secuestro de lo corporal que es en sí el humano. Este trabajo no es más que una reflexión vertida tras las experiencias pedagógicas en el campo de la formación docente y la misma Micromisión Simón Rodríguez en la República Bolivariana de Venezuela.

Palabras clave: Educación Física, pedagogía crítica, transformación social, praxis.

PEDAGOGÍA CRÍTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA

Pensar la Educación Física desde una perspectiva ética y a la vez crítica, es la intención de este texto. Y a eso invito desde el principio sin disimulos ni dilaciones. Esto, por cuanto lo que nos orienta en esta tarea, es la vislumbre del horizonte que tenemos en/desde/para la Patria Grande, para nuestra Matria Grande, y especialmente desde la República Bolivariana de Venezuela como pueblo y nación libre, soberana, independiente, revolucionaria, responsable, solidaria, la que al mismo tiempo resiste con fuerza ante los embates del sistema capitalista y los intereses imperiales en el mundo. Así que, la perspectiva ética y crítica que se plantea desde un inicio se hace presente en tanto nos enfrentamos en una lucha sin tregua que se libra en todos los campos posibles de la vida humana, y la educación es, precisamente uno de los campos predilectos de ese sistema-mundo que se ha impuesto, a despecho de los pueblos oprimidos del planeta.

Es evidente que padecemos una intoxicación del lenguaje educativo, y por supuesto, su correlativa impresión semiológica en el campo de la multidimensionalidad pedagógica se ha traducido a su vez en una serie de prácticas pedagógicas cotidianas muy sutiles que a la postre terminan siendo expresión de intenciones totalitarias. Es la evidencia del panóptico ideado por Jeremy Bentham y Michael Foucault. Se trata así, de elementos que han impuesto una tiranía epistemológica y praxiológica que nos ha conducido a pensar y asumir la educación y la práctica educativa desde los códigos superpuestos por una lógica de mercado que controla y vigila, amparada ésta, a su vez, en los dictámenes de un sistema totalitario que matiza su verdadero sentido e intencionalidad. Hablamos específicamente del sistema capitalista, sistema éste que ha logrado cautivar y enamorar el paladar intelectual de las masas en nombre de cuestiones tan seductoras como: acceso a la educación, calidad de la educación, enseñanza y formación por competencias, competitividad, excelencia, calidad de vida, bienestar, desarrollo, progreso, trabajo y empleo, salud total, economía sustentable, tiempo libre, rendimiento, ranking, mercado laboral, etc., pero que, en contraste con la realidad social quedan al desnudo en tanto y cuanto tales matices no son coherentes con la vida humana y con las necesidades de los pueblos. De allí que sea tan urgente alcanzar la soberanía cognitiva y semántica, de revolucionar, de parir la autonomía del pensamiento, concretar una voluntad inquebrantable para resistir a la crítica y a los ataques de todo tipo, para avanzar en la construcción de nuevas propuestas semiológicas que, entendemos, serán resistidas con ferocidad por los gestores de la pedagogía totalitaria. Lo dice Buen Abad: (2015): “No se trata de hablar —sólo— de lo que se ‘nos da la gana’ sino de ordenar ideas sobre lo que se necesita” (sec. 1/1). Y, si en estas lides andamos, no podemos ser incoherentes en la praxis. A ello agrega el filósofo mexicano:

Por eso, no contar con Soberanía Semántica es otra expresión de nuestra derrota histórica. Nosotros no necesitamos temarios “neutrales” de pensadores en abstracto o de nimiedades convertidas en la épica de lo mediocre… nosotros necesitamos en las bases, científicos y revolucionarios de los contenidos luchando desde abajo para que nuestros pensamientos fijen postura al lado de los pueblos en la búsqueda inalienable de la verdad y la construcción necesariamente social de nuestras agendas emancipadas. Necesitamos compromiso estético y ético para una revolución Semántica con sustancias semióticas muy suculentas. Eso sale de las luchas (Ídem).

Hablamos de la necesidad de enfrentar a un sistema que usa el poder económico, político y militar, que impone sus cuasi verdades, que restringe libertades, que destruye nuestro planeta y aplica un proceso de neocolonización y vasallaje en contra de los pueblos. Y, en este contexto, la educación ha sido uno de los dispositivos que mejores resultados ha dado al sistema capitalista dada su capacidad reproducible y de reproducción. Por ello, pensar la educación desde la plataforma de la resistencia a ese sistema-mundo (que impone la palabra, la forma de pensar, de sentir, de vivir, e incluso el acto impreso), representa una tarea demandante. En ese sentido, concuerdo con Álvarez (2010), cuando sostiene que “ha llegado el momento de reconocer la situación creada y dejar claro que la etapa de las concesiones a los capitalistas ha terminado” (p. 49). Y es que, más allá de que podamos decir como lugar común que nos encontramos en un período en transición que nos lleva del capitalismo al socialismo, importante es comprender que los cambios no serán espontáneos, esto es, hay que forjarlos, hay que trabajarlos, hay que generarlos. A decir de Lebowitz (2007), el socialismo no cae del cielo. Y la Educación Física, como dimensión de la formación no puede ser ajena a esta realidad. Por el contrario, debe erigirse como un bastión para la resistencia y la lucha por la desneocolonización. De acuerdo con Sanoja y Vargas (2015a):

Descolonizarnos no es negar el carácter plural de la cultura como proceso, ni negar la existencia y la vigencia de otros pueblos… Descolonizarnos significa aceptar que somos parte de un proyecto civilizatorio autónomo, plural, diferente al monocentrismo de occidente, donde el imaginario y la cultura venezolana juegan un papel protagónico en el proceso de resemantizar, reeditar y reformular los componentes culturales inducidos por la neocolonización (p. 53).

Pero, ¡vaya tarea ésta la que nos hemos propuesto!, porque, ¿cómo pensar la educación?, ¿desde dónde hacerlo?, ¿cómo desmontar el blindaje epistemológico, praxiológico y político de una Educación Física tradicionalista que a su vez entroniza la fragmentación del ser (aquella lógica cartesiana), del logos y del conocimiento?, ¿cómo sostener una relación pedagógica sin dialéctica práxica en tanto lo que se sublima es la preponderancia del acto premeditado y lógico de una actividad física desprendida de los valores de la condición humana?, y más aún, ¿cómo hacerlo?, si los lugares comunes afirman y pretenden consolidar la posición de una tradición pedagógica imperante en la que, la racionalidad instrumental gesta las condiciones bajo las cuales operan las relaciones en el marco total de la cultura escolar. Así, y en tal escenario, la educación ha legitimado la formación y la consolidación de una conciencia en el marco de una supuesta reconciliación paradisíaca que esconde rostros e identidades tan subrepticias como totalitarias (Moulin, Naranjo, Huetz, 2009). Siendo así, habrá, por supuesto, que desacralizar y desestructurar el pensamiento cuadriculado de esa lógica educativa, un pensamiento sumamente ordenado, ya previsto, organizado y programado, estructurado y estructurante, demandado además desde la lógica evolutiva del capital y de su submundo. Pero eso habrá que hacerlo desde una plataforma distinta, porque sobre la cresta de esa misma ola no se puede. Sería tan solo una mascarada, a decir de Eduardo Liendo (2011).

El debate que se ha venido generando en los últimos años en la República Bolivariana de Venezuela en torno a la Educación Física, orienta hacia una práctica pedagógica que, si bien es cierto reconoce que ha estado signada por la falta de identidad disciplinar, también es cierto que ha estado subordinada por la lógica del citius, altius, fortius olímpico tras la búsqueda del ensanchamiento sin límites del rendimiento en el deporte como motor y garantía de la competencia, el espectáculo y la mediática del show. Así, la Educación Física se ha convertido (o, mejor dicho, la han convertido) en un apéndice del deporte y como consecuencia se desdibuja su naturaleza antropopedagógica. De esta forma, esa tradición pedagógica coloca las premisas del deporte y el mismísimo rendimiento como su propio límite; por tanto, la sustitución de sus propios fines ha devenido en una deuda social importante que se ha generado a niveles de magnitudes insospechadas.

Vale resaltar que amo el deporte desde niño, lo vivo y lo practico con singular interés. Me gusta sentirme como me siento mientras corro, mientras nado, mientras subo a la bicicleta, e incluso, mientras participo en una carrera citadina de media distancia, mientras comparto con algunos amigos alguna caimanera en el barrio. Jamás satanizaría al deporte como fenómeno social. Insto a mis hijos(as), demás familiares, amigos(as) y estudiantes a la práctica del mismo. No obstante, también entiendo que el deporte tiene una lógica interna bastante diferente a la que puede tener la Educación Física. Y hablo precisamente desde mi condición de pedagogo. Si preguntan por qué, pues, tendría que decir que ello es así en tanto la Educación Física tiene un fin diferente al deporte; y para alcanzar sus respectivos fines, ambos, esto es, la Educación Física y el deporte, emplean los mecanismos que consideran necesarios para sus particulares fines. Y es justo allí donde se diferencian. Que puedan encontrar rasgos de coincidencia, ¡es maravilloso!, pero de ahí a que homologuen sus intereses y fines, el trecho es largo. Y si bien es cierto que el deporte también puede ser pensado desde una impronta humanista, no es menos cierto que este fenómeno social ha devenido en algo muy diferente a lo que podamos pensar desde su impronta originaria, tanto que ese distanciamiento entre la Educación Física y el deporte se profundiza en cuanto éste último ha sido presa de la mediatización y el marketing. Esto último ha supuesto una postración de la primigenia teleológica del deporte al sistema bursátil del mercado y el consumo. Como se notará, al deporte también habrá que repensarlo desde la conciencia crítica. De acuerdo con Ramírez (2014):

(…) el deporte fue dignificado por los griegos, deformado por los romanos, olvidado en la época medieval y resucitado por Coubertin hasta convertirlo en un objeto de propaganda comercial y política en el siglo XX. El hombre como insumo para el deporte de rendimiento se trocó en una herramienta al servicio de quienes ostentan el poder. Esto, aunado a la especialización prematura, a la práctica exacerbada de los mismos, tiende a sacrificar a los más débiles en nombre de un deporte élite, ideológicamente justificado. Se vacía, de esta forma, la utopía humanista que considera capaz de colaborar con una sociedad mejor (p. 10).

Los Juegos Olímpicos, que idealmente representan el momento cumbre del deporte universal; que, además parecieran ser una oda al romanticismo clásico del deporte, a la integración, a la solidaridad, a la hermandad; se confunden hoy con la prosa de empresas transnacionales como McDonalds, Samsung, Lenovo, Atos, Bridgestone, Claro, Nissan, General Electric, Coca-Cola, Pepsi & Co, Visa, Master Card, Adidas, Nike, Omega, Kodak, Panasonic, GE, Sports Media & Co, seguido de un largo etcétera de empresas que compran y pagan el certamen, y que hacen del mismo el seno de sus intereses particulares. El Comité Olímpico Internacional (y sus correlatos nacionales), al igual que las federaciones internacionales de las diversas disciplinas (junto a sus correlatos nacionales), mantienen onerosos contratos por conceptos de patrocinio y derechos de transmisión de eventos nacionales e internacionales valorados en miles de millones de dólares con una tendencia grotesca al alza. Y, pues, eso es resultado de la globalización del deporte como mercancía y su ubicación estratégica en el mercado de consumo. Por tanto, ¿es sensato someter la Educación Física a la lógica interna de esa cosmovisión del deporte, que ha sido la que, a final de cuentas, se ha impuesto en el mundo?. Ello no quiere decir que esa deba ser la visión del deporte que homologuemos en una sociedad que está buscando romper con las cadenas sociales de opresión, por el contrario, habrá que pensar en un deporte revalorizado desde su concepción humanista y socialista, pensado para la población como un derecho social y nunca más como un derecho exclusivo de quienes pueden y tienen los medios para practicar y desarrollar algún tipo de práctica específica. Habrá que democratizar el deporte hasta lo sumo; no obstante, aún siendo así, la Educación Física tendrá que ser quien oriente el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Ésta debe marcar la pauta en tanto es la que promoverá el desarrollo armónico de las posibilidades y las potencialidades corporales como premisa previa al desarrollo del deporte.

Pensar entonces y hablar de democratización de la Educación Física, de la actividad física, del deporte, de la recreación, pudiese sugerir a lectoras y lectores que en un país como Venezuela tal cosa no es de hecho una realidad. Pues, con toda hidalguía, alegría y sana satisfacción, podemos sostener que hacer una afirmación de tales características, sería injusta, porque de hecho, tanto la Educación Física, como la actividad física, el deporte y la recreación, gozan de muy buena salud en el país, y no solo gozan de buena salud, sino que se trata del mejor momento histórico para todos y cada uno de estos fenómenos sociales. Así lo refrenda el Proceso de Cambio Curricular en Educación Media que se inicia en el año escolar 2015-2016, el cual eleva la Educación Física a una categoría fundamental, esto es, ha pasado a ser una dimensión de la formación con una posición angular y neurálgica en el sistema educativo venezolano; además, tenemos el Plan Nacional de Deporte, Actividad Física y Educación Física 2013-2025; el Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien, que, entre otros procesos atestiguan el cumplimiento del estado de derecho en Venezuela en función de los mismos derechos sociales y humanos de las venezolanas y venezolanos.

En este orden de ideas tenemos que el deporte encuentra un espacio importante en la escuela, pero también es fundamental comprender que no debe suplantar jamás a la Educación Física en el escenario escolar, y menos aún convertirse en el alma o en la esencia de la misma. Lo ideal es que se generen posibilidades de articulación entre ambas cuestiones, y en el caso específico de la Educación Física, que ésta mantenga su identidad y su intencionalidad sin subordinarse a las lógicas del deporte, y menos aún subordinarse a las lógicas de ese deporte que a su vez ha sido transfigurado como mercancía alienadora del capital, lógicas entre las cuales se cuenta la competencia como el non plus ultra de la cuestión. Y vale la pena considerar lo que ello supone en la formación inicial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes:

(…) la competencia es por definición la negación del otro. La dinámica de la competencia supone por naturaleza una negación de todo lo circundante que no puede ser apropiado, incorporado o sometido. La competencia implica el fortalecimiento propio y el debilitamiento ajeno… La humanidad no puede construirse a partir de estas bases porque la humanidad es el reconocimiento de uno mismo en el otro, con el otro. La humanidad ha sido desarticulada por las mismas causas que alientan la competencia: el mercado, la tecnología, los medios de comunicación, la ideología del progreso capitalista. Por eso la humanidad se tiene que construir, se tiene que reconocer, se tiene que reconcebir. Por eso la posibilidad de generar un proyecto civilizatorio distinto al del capital solo podría provenir del otro, de todos los otros, de los negados, de los sin rostro (Ceceña, 1997; p. 41).

Cuando hablamos de la transformación de la Educación Física, nos estamos refiriendo a una Educación Física que, por estar subordinada a sistemas de formación amparados en la lógica del capital, y por ser tradicionalista (además de conservadora), no ha tocado aún la fibra social y política necesaria a fin de comprometerse realmente con los procesos de transformación social en el país. Hablamos de una Educación Física ahistórica, alejada de la cotidianidad pulsante en la vida de la gente, una Educación Física empeñada de forma obstinada en la búsqueda de los patrones conceptuales de la ciencia que prelan la domesticación del cuerpo (partiendo de una supuesta y primigenia fragmentación del ser), la repetición, la obediencia mecánica e irreflexiva, la dependencia, la subyugación del pensamiento, el rendimiento físico y deportivo por encima de todo lo demás, una Educación Física camaleónica y despolitizada, generadora de valores ajenos a los preceptos constitucionales de la educación venezolana, esto es, derechos humanos, deber social, ética, ciudadanía, tolerancia, respeto, solidaridad, honestidad, convivencia, pensamiento crítico, responsabilidad social, democracia participativa y protagónica, entre otros elementos (artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999). Al hablar de la transformación de la Educación Física, lo hacemos pensando en esa Educación Física que desconoce voluntariamente los postulados filosóficos, políticos, teóricos de la educación como continuum humano, asunto éste que incluso podemos avizorar en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009).

Ahora bien, la Educación Física que necesitamos, es una Educación Física que transgreda los espacios seguros de la tradicionalidad pedagógica y se inserte en la médula de los preceptos jurídicos recién mencionados desde la vivencia cotidiana; una tradicionalidad que raya incluso en el extremo, tanto que es capaz de asumir como cursi aquella premisa freireana de la pedagogía del amor. Y es que recuerdo a un profesor diciendo en un Consejo de Curso: “eso del amor es pa’ la casa, aquí (en la escuela) a lo que se viene es a educar”… Al parecer, y según su lógica, el amor y la educación son incompatibles.

Probablemente, una de las causas de esta situación pase por el disciplinamiento de la educación tras las trazas del positivismo en las escuelas de educación y universidades venezolanas, pero también pasa por el tema de la falta de identidad disciplinar, y aún por el provincianismo reinante en el campo; y estos a su vez, producto del desarraigo de las formas pedagógicas originarias tras la imposición a sangre, fuego, espada y evangelio de los colonizadores en nuestras tierras abyayalenses. La Educación Física tradicionalista se ha situado en un escenario que padece espasmos intermitentes, esto es, en la universidad y en la escuela venezolana, poco es pensada desde otras esferas del saber, y/o en relación con ellas. Al parecer, para muchos(as), la Educación Física es su mundo particular, y fuera de él no existe nada. ¿Vincularle o pensarle desde y en relación con la antropología, con la historia (¡pero con la verdadera!), con el pensamiento político, con la sociología, con la epistemología, con la literatura, con la cotidianidad, entre otras posibilidades?, ¿para qué?. Y es que aquí cabe la frase con la que inicia José Martí aquel texto maravilloso titulado Nuestra América: “Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea”.

Hay un dato curioso a propósito de esta lógica provinciana en el campo de la Educación Física, que serviría como ejemplo de la invisibilización histórica. Me ha sucedido específicamente con la enseñanza de la gimnasia. Resulta ser que en la universidad en la que laboro, los libros que se encuentran en biblioteca y que tratan el tema de la gimnasia en Venezuela, sostienen que la misma aparece en el país en la década de 1920 en adelante, y ello debido a la inmigración europea producto de las secuelas de la primera guerra mundial. Así, llega al país una cantidad importante de personas provenientes de Italia, Yugoslavia, Polonia, Rusia, entre otros países. Resulta ser que de acuerdo con tales coordenadas históricas, con la inmigración, viene también la gimnasia, y ello en vista de que lo que se practicaba en Venezuela eran ejercicios calisténicos casi que restringidos a la población castrense o militar. Usando tal planteamiento como justificación, se ha enseñado a todas las generaciones de profesoras y profesores de Educación Física egresados en la universidad, que la gimnasia aparece en Venezuela en esa época. No obstante, es importante destacar que cuando el presidente Antonio Guzmán Blanco decreta el primer Decreto de Instrucción Pública de 1870, una de las asignaturas propuestas y desarrolladas en el pensum de estudios se llamaba precisamente Ejercicios gimnásticos y de salón (Zapata, 2014; Pérez, 2014; Ramírez, 2014). Y ya antes de ello, Simón Bolívar hacía votos por una Educación Física para la moral de la juventud. Por ello viene la pregunta: ¿cómo es posible que ya para 1870 existiese una asignatura con esa denominación, si la gimnasia, de acuerdo con los historiadores regulares, llega a Venezuela para la segunda década del siglo XX?. Y como se acaba de recordar: ¡Simón Bolívar ya hablaba de Educación Física en el Congreso de Angostura en 1819!…

De cierta forma, estos elementos denotan la emergencia de una Educación Física que parta de la necesidad de vinculación con otras formas del conocimiento rompiendo con el ideario del provincianismo epistémico que reina en esta dimensión del saber; además, se vislumbra acá, a su vez, la emergencia de una Educación Física que se reconozca en las premisas fundamentales de la liberación y la integralidad, concepto éste último que supera en demasía a los mismos conceptos de integración e interdisciplinariedad; y ello por cuanto las lógicas prescriptivas humanas (con el impulso positivista y cartesiano) son las que han delimitado y fronterizado el saber y al mismo ser humano.

Recuerdo también que en una ocasión el para entonces Jefe del Departamento de Educación Física de la universidad en la que trabajo, me preguntó el por qué los estudiantes que conmigo interactuaban en clases estaban leyendo El valor de educar (Fernando Savater), por qué leían y discutían sobre El Estado Docente (Luis Beltrán Prieto Figueroa), y por qué discutían sobre Pedagogía de la autonomía (Paulo Freire) en una clase que, como la mía, era de gimnasia artística. Algún otro me cuestionó diciéndome que ¡ya Parlebas y Cajigal habían dicho lo que debía decirse en Educación Física!. Es decir, es probable que esa universidad, y no me refiero a la institución, sino a la universidad como idea, no entiende lo que sucede hoy porque invisibilizó la historia, porque se niega a reconocer los hechos que la sustentan; incluso, se trata de una universidad que intentó convertir la educación en un elemento aséptico (y así vendió la noción), se alejó de la vida, y por si fuera poco, satanizó la disidencia del pensamiento. Es una universidad que ha pensado y ha fortalecido una idea de Educación Física acorralada, endogámica, provinciana, encerrada en sí misma, alejada de la lectura y la cultura local, regional y universal, totalmente apartada del pensamiento crítico, de la reflexión y el análisis de la historia y en relación con la misma, del pensamiento político, una Educación Física amurallada en una especie de castillo como espacio seguro y cómodo que se refugia en la actividad física, en el deporte y en la recreación como panaceas solitarias. ¿La interdisciplinariedad, la transversalidad, la transdisciplinariedad y la complejidad?, ¡bah!, eso no se piensa lo suficiente en/desde la Educación Física en esa noción de universidad. Y quienes lo hacen es porque andan en otra cosa, están en otro mundo. Se inicia entonces una cacería de brujas contra quienes osan rebelarse ante el orden impuesto de la mudez. Esa cacería se inicia contra los herejes, esto es, contra quienes cometen blasfemia en contra de los supuestos homologados y las tradiciones amalgamadas por comunidades del conocimiento que, más que comunidades han degenerado en cofradías del saber, sin poder esconder su condición fósil, camaleónica y totalitaria. Pero, esa pedagogía que se ha encumbrado desde la tradición del capital y la costumbre del liberalismo como una vaca sagrada, debe ser profanada, debe ser desvencijada del altar y de todo su ornamento (Larrosa, 2000). Esa pedagogía no es inmutable, ¡también sangra!.

No pensar la educación desde una perspectiva crítica representa hoy, en la República Bolivariana de Venezuela, un signo total de irresponsabilidad. Y no se trata de un elogio al dogmatismo y/o al sectarismo… Se trata, sí, de una defensa del pensamiento bolivariano, martiano, progresista freireano, e incluso, hasta prietofigueroano. Se trata de una pedagogía revolucionaria, profundamente humanista, que no se conforma con seguir la estela del mercado que alucina por el consumo, sino que piensa al ser humano como el elemento central de su accionar. Por eso, creo que sí… ¡Claro que debemos pensarnos de otra forma, desde otra plataforma!. Y esa otra forma, esa otra plataforma, puede ser aquella que ya defendieran grandes luchadores y también grandes pedagogos venezolanos y latinoamericanos. Me refiero a Simón Rodríguez, a Simón Bolívar, a José Martí, a Ernesto “Ché” Guevara, a Fidel Castro, a Hugo Chávez, a Luis Beltrán Prieto Figueroa, a Luis Padrino, a Belén Sanjuán, entre otros, pero también me refiero a maestros tan actuales y vigentes como el maestro Manuel Sérgio, Luis Bigott, a Euclides Villegas, entre tantos otros hombres y mujeres de la docencia. Hablo, y ellos hablan, de una pedagogía crítica.

Es necesario saber que en la universidad tradicional venezolana, el pensamiento crítico ha sido invitado a la academia, pero su presencia allí es solo enunciativa, nominal, retórica; o quizá, decorativa. Su estancia es, como hemos dicho, en calidad de invitado especial (porque no vive allí, no es de la casa). Se menciona, se discursea alrededor del mismo con una plasticidad increíble, hay una especie de solazamiento alrededor suyo, pero, mientras más anunciado, mientras más proclamado, menos pensado, menos asumido, menos creído, menos vivido. Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Ludovico Silva, Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McLaren, Francisco Gutiérrez, entre otros, también son citados por pedagogos conservadores y tradicionalistas, por activistas de la ultraderecha, por personeros defensores del neocapitalismo y los intereses de la burguesía. Eso no es de sorprender. Por supuesto, el uso que hacen de la teoría crítica y del pensamiento de estos precursores del pensamiento crítico es cutáneo. Esa forma distorsionada de pedagogía es lo que se ha insuflado en la academia como doctrina segura, como un dogma en los procesos de formación docente en el campo de la Educación Física.

Y no es mentira. En la Educación Física tradicional e imperante aún, lo urgente, lo necesario y lo importante han sido colocados bajo la almohada, mientras que importan mucho más, cosas como que las y los estudiantes se sepan de memoria el peso y/o el tamaño del balón, o que se sepan de memoria las medidas de la cancha de voleibol, o que logren encestar los cinco (5) lanzamientos que hacen al aro desde la línea del perímetro (de paso, con la distancia y altura reglamentarias, y un balón desinados a la categoría de adultos); a que compartan entre sí, a que reconozcan entre las manifestaciones lúdicas, alguna que pueda ser identitaria de nuestros pueblos originarios, alguna que pueda ofrecer rasgos de lo que somos como pueblo. ¿Hablar de integración en la Educación Física?, ¿para qué?, si para eso no hay tiempo en tanto lo que más importa es la detección de los posibles talentos deportivos… ¿Convivencia?, ¿de dónde?, si el santo y seña de la Educación Física tradicional e imperante aún, sigue siendo la competencia. Y es que, pareciera que se desconoce lo que ya dijera Aristóbulo Istúriz (2006), siendo Ministro de Educación en la presentación que hizo del libro El Estado Docente (reedición de la Fundación Biblioteca Ayacucho) del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa: “… la educación que proponemos debe forjar un tipo de ciudadano y ciudadana con valores distintos a la competencia por encima de todo, el egoísmo, el racismo, el individualismo enfermizo” (p. XVIII). Así, en esas formas pedagógicas aún vigentes de la Educación Física, tales conceptos, a saber: convivencia, democracia, tolerancia, respeto, etc., son usados como palabras talismán, como excusas para el desarrollo de prácticas que en realidad mantienen formas de comportamiento asociadas con la fórmula impuesta por el sistema de control del llamado orden mundial, para la conformación de formas hegemónicas del pensamiento en la conciencia humana. Por ello, vale la pena considerar las palabras de Rattero (2009), cuando sostiene: “el lenguaje no discurre solo acerca de, sino que forma parte de esa práctica que nombra” (p. 164). En este orden de ideas, José Vicente Rangel, se suma al sugerir que debemos “tener los ojos bien abiertos: no solo para ver la superficie, lo que aflora en determinados momentos, sino lo que subyace, lo que se mueve más abajo” (2012; p. xiii), aquello que, aunque no sea explícito, sí está siendo invocado. Y es que, en la Educación Física actual hay mucho de pedagogía colonizadora, totalitaria, domesticadora e impositiva. He aquí cuatro categorías gruesas que deben ser derruidas. Y, por supuesto, el lenguaje en la Educación Física, también debe ser desintoxicado. Stalin lo comprendió, y por eso llegó a decir: “El arma más poderosa que tenemos los estados modernos para dominar a los pueblos, son los términos, no los tanques”.

Manuel Sérgio (2004), refiriéndose a las ciencias de la motricidad humana, destaca un elemento importante en la relación de la Educación Física y el deporte con el colonialismo, la humillación histórica, la dependencia y la hegemonía de los totalitarismos, ante lo cual habrá que rebelarse:

La ciencia de la Motricidad Humana (CMH) ha de transformarse en un “ideal de emancipación”, ya que ella nace como una lucha contra todos los dualismos, hombre-mujer, señor-siervo, cuerpo-alma, blanco-negro, etc. Nuestra teoría es la más politizada que yo conozco, en el área de las ciencias humanas, porque desenmascara una ciencia que fundamentaba el colonialismo, en una filosofía que robaba la razón al colonizado y la daba toda al colonizador, y es una política hegemónica que humilla al Sur y enriquece al Norte. Nosotros debemos tener consciencia de la violencia civilizadora que se ejerce sobre los “salvajes” (violencia civilizadora de la que el deporte y la educación física son aspectos, al lado de otros) y hacer de la CMH una llamada a la democratización de los saberes, en un diálogo donde entrarán aquellos a quien le fue robada la voz; y una llamada a una epistemología sin marginados, subalternos o excluidos. A la concepción hegemónica que la Educación Física ha ejercido, en todo el mundo, transportada por las relaciones de producción capitalistas, anteponemos nosotros la CMH que se dice “ciencia” porque sólo puede ser ciencia lo que es libre y libertador. Nuestra práctica de producción del conocimiento se confunde con la lucha de todos los explotados y marginados por un mundo mejor, es decir, ella es anti-capitalista, anti-sexista, anti-colonialista (Sérgio, 2004).

Por todo esto y más, es que me he propuesto pensar la Educación Física desde una otra perspectiva. Y es justo cuando el momento histórico muestra su necesidad y lo reclama. Por ejemplo: allí tenemos presentes nuevos programas nacionales de formación docente desarrollados desde la plataforma que ofrecen la Micromisión Simón Rodríguez y la Misión Sucre, además de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, como posibilidades democráticas para la transformación de la educación, que, acompañando una larga lista de iniciativas del Estado venezolano (desde la Constituyente Educativa y el Proyecto Educativo Nacional de 1999), se plantea, entre muchas otras cosas, insisto, pensar, asumir y practicar una educación diferente. En virtud de ello, se hace urgente desmarcarnos de la legitimación de la tradicionalidad pedagógica en la República Bolivariana de Venezuela y América Latina, porque de lo contrario estaremos haciendo concesiones odiosas en terrenos en los que éstas no pueden ni deben hacerse. En este sentido, Pilena (2010) plantea una gran pregunta: ¿es posible descolonizar la pedagogía?. Nosotros creemos que sí, y no solo pensamos que puede ser descolonizada, sino que ese es el reto, es el desafío, es un deber histórico, consideramos que “debe” y “tiene” que ser así, y más aún, creemos que se trata de un imperativo hacerlo ahora, hoy, en estas tierras de resistencia y liberación. Apostamos por una Educación Física crítica y liberadora, por una pedagógica latinoamericana, a decir de Dusell (2009).

Lo que está en riesgo aquí es el reconocer el poder de la educación para crear la cultura formadora, necesaria tanto para desafiar las múltiples amenazas puestas en marcha contra la idea misma de justicia y democracia, como al mismo tiempo para luchar por esas esferas públicas, ideales, valores y cursos de acción que ofrecen modos de identidad, relaciones sociales y políticas alternativas (Giroux, 2013; p. 15).

En el contexto de este planteamiento, es necesario reconocer y destacar que, una de las regiones más pulsantes del planeta, nuestra Abya Yala, renombrada equívocamente como América Latina, vive un tiempo histórico inigualable, único y esperanzador. Y esto es así no solo por todo lo que ya se ha logrado en la primera década y media del siglo XXI en la región, sino también porque toda nuestra historia de resistencia y lucha por la libertad se reivindica justo ahora después de más de 520 años; pero también lo es, porque las condiciones que se han ido propiciando en nuestro espacio y en nuestro tiempo, son más que alentadoras. Todo ello nos permite mirar hacia adelante con esperanza y optimismo, avizorando grandes cosas en un futuro que se configura y se va construyendo con cada día que pasa de acción comprometida.

Los procesos de transformación social, política, cultural, científica, tecnológica, económica, desarrollados en estos últimos años en esta parte del continente abyayalense, nacidos desde las mismas entrañas de los pueblos, han sido potentes catalizadores de procesos similares en otras regiones del mundo, y lo mejor de todo es que prometen generar mucho más. Cuba ha sido un ejemplo de resistencia permanente; la República Bolivariana de Venezuela le secundó oxigenando y reconfigurando la revolución de la dignidad de los pueblos en el mundo, y a partir de estos referentes, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y el resto de la patria grande (como la llamara el Libertador), o Nuestra América (como le llamó Martí, el apóstol cubano), ha iniciado procesos de liberación en correspondencia con las realidades nacionales de cada país. No se equivocó el Libertador cuando dijo: “Venezuela es la puerta de entrada de Sudamérica; es el destino del continente, es ejemplo del mundo y la esperanza del universo”.

Curioso es, que, esta región del planeta había sido considerada durante siglos como una región periférica por ese sistema-mundo impuesto desde las huellas y rastros de la cultura eurocéntrica (ahora, euroccidental). Y la condición de periferia que los amos del valle (epónimo de la obra de Francisco Herrera Luque) pretenden endilgarnos, no hace más que generar una apología para intentar legitimar esos ejercicios hegemónicos que ya les llevaron en algún momento de la historia (la que ellos contaron) a hablar de un cierto descubrimiento (¿…?) como que si tal adefesio fuese cierto, y que les condujo además, a renombrarnos (como que si esta región no tuviese su propio nombre, o como que si nunca hubiese existido) con nombres tan variopintos como Tierra de Gracia, Indias, Indias Occidentales, La Española, Perú, Nueva España, Virginia, América, Mundus Novus (Nuevo Mundo), Indo-Afro-Iberoamérica, y después como América Española, América Francesa, hasta que el término América Latina (propuesto por Michel de Chevallier y difundido ampliamente por Francia) logró amalgamar los idearios europeos calmando las ansias imperialistas tras el rompecabezas de posesiones europeas en el auténtico territorio de nuestra Abya Yala.

Es de considerar que, a la llegada de los colonizadores, “América no solo carecía de nombre” (Galeano, 1976), sino que, ese carecer de nomenclaturas nominales tiene mucho más que ver con el ideario de los mismos colonizadores que con el ideario de los habitantes originarios de estas tierras, porque es que para estos últimos sí que tenía nombre: Abya Yala.

Marras (1992), habla de América Latina como una marca registrada por Europa, y a este comentario le agrega:

‘América Latina’ es un concepto francés del siglo XIX, que nació con la idea de unificar a las naciones católicas y latinas de América para formar un contrapeso a los nórdicos de origen anglosajón y protestante que ponían obstáculos a la influencia de Francia en el continente americano. El primero en utilizarlo fue Michel de Chevallier (1806-1879), escritor sobre temas de política económica, que buscaba legitimar el expansionismo de Napoleón III y detener a su vez el de Estados Unidos sobre el continente (p. 01).

Finalmente, tal término (América Latina) se consolidó y se convirtió en la nomenclatura jurídica y política de la región, usada por todos y todas en el mundo, a pesar de que, como sostiene Hernández, en, Ardao (2014), “El nombre América, fue un accidente…”, y luego agrega: “ El nombre América Latina es borroso también” (pp. v, xi). Como entenderemos entonces, desde la enunciación de quienes somos, se permea la historia de una invención, tal y como sostiene Pérez de Oliva en su texto Historia de la invención de las Yndias (1993). Americanos y americanas; así nos llamaron, así nos quedamos. Hoy se perpetúa la historia de una invención que aceptamos tras la imposición, la esclavización, el genocidio y la sumisión, y cuando evocamos tal nomenclatura jurídico-política, es manifiesto que evocamos la evidente huella del colonialismo europeo. Así, Europa se asumió como sujeto soberano de todas las historias (Claros, 2011). Nos guste o no, aceptémoslo o no. Si hablamos de “Venezuela”, sucede lo mismo. Solo que, ahora, este último término ha sido reconfigurado bajo la impronta de la liberación: República Bolivariana de Venezuela. Y eso, gracias a Hugo Chávez, Comandante de nuestra causa revolucionaria; gracias a los líderes revolucionarios, gracias al pueblo mismo, gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ello, muy a pesar de que, durante el gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga en Abril de 2002, el cuadro de Simón Bolívar fue escondido y el nombre de República de Venezuela fue restituido quitándole al mismo la singularidad bolivariana. Afortunadamente llegó el 13 de Abril de 2002…

Ya siendo aceptado y conocido el continente como “América” en todo el mundo, y con el surgimiento de un neoimperio en las mismas tierras americanas, Simón Bolívar, poseedor de una mente brillante, preclara y aventajada a su tiempo histórico, sostiene en tono profético el papel que jugarían los Estados Unidos en el futuro del continente: “Los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia a plagar de miseria la América en nombre de la libertad”. Se cumple su profecía, en nombre de la libertad, y usándole como un eufemismo, Estados Unidos se erige en el paradigma del totalitarismo en América y el mundo. Se crea la doctrina Monroe (“América para los americanos”), y al parecer, quienes eran denominados americanos y americanas (entendiendo que, como se ha dicho con anterioridad, se trata de una invención europea), hasta perdieron esa condición, porque es que la clase política en alianza con la burguesía de los Estados Unidos se arrogaron (para su nación) el derecho de exclusividad. Si desde esa concepción jurídico-política ya aceptada y asumida, americanos son los estadounidenses de forma exclusiva, entonces, ¿qué somos las y los demás?. Por eso, en carta a Juan Martín Pueyrredón, dijo Bolívar: “Una sola debe ser la patria de todos los americanos”, y terminaría afirmando posteriormente: “Para nosotros la Patria es América”. Y Martí, el apóstol cubano la llamaría “Nuestra América”.

Lo de periferia viene cargado además por una situación de colonización, subordinación y vasallaje en la que sumieron durante siglos a la Abya Yala y sus pobladores, siendo apoyados (los poderosos) por desquiciantes mecanismos de exclusión con respecto a las decisiones mundiales, destinados además a pensar a los países y a las poblaciones solo como mercado cautivo de sus mercancías, como sitios exclusivos para la expansión colonial y la experimentación, como proveedores de materia prima, energía, recursos naturales y mano de obra barata.

El maestro Luis Bigott ha afirmado de manera incansable, que las y los venezolanos (y por supuesto, las y los latinoamericanos en general), e incluso, las maestras y los maestros debemos dejar de hacer tributos a la neocolonización. No podemos seguir educando partiendo de la aceptación de las formas y los contenidos impuestos; no debemos seguir educando y formando sin cuestionar los referentes de la costumbre euroccidental, sin impugnarles. Debemos entender el tiempo histórico, comprender además que lo que se enseña debe reivindicar nuestra verdadera historia, la verdadera historia; una historia, además, coherente con el futuro que construimos desde el presente. Eso, tienen que entenderlo las y los gestores de nuestra educación, las y los maestros, las y los estudiantes, la sociedad entera. Es un imperativo. De lo contrario, esos ideales de liberación e independencia tan proclamados serán tan solo una pantomima. Estoy de acuerdo con Sanoja y Vargas (2015b), en tanto y cuanto se hace urgente

(…) revertir la ideología de la neocolonización, combatir la falsa conciencia, alimentada durante más de 200 años por antivalores burgueses, oligárquicos, proimperialistas y antinacionales de los cuales hasta ahora son portadores también los educadores y educadoras formados al calor de la democracia representativa (p. 168).

Y, es que, debemos estar alertas y comprender los resultados fatales de la colonización y la neocolonización. Miseria, pobreza, dependencia, etc. América Latina, África y parte de Asia saben muchísimo de esto último, porque es que lo han vivido en carne propia, y ahora, pues, paradójicamente, comienza a padecerlo Europa con respecto a los famosos organismos crediticios internacionales como síndrome del colapso del sistema capitalista. Ejemplos recientes: los miles y miles de inmigrantes en Europa, además de naciones como Grecia y España. Y los griegos, intentando liberarse sienten el peso de la bota opresora que les ahoga. O sea, no es cuento de camino. Dice Bansart (2013): “El colonialismo y el neocolonialismo provocaron el fenómeno de la dependencia” (p. 13). ¿Será acaso hoy diferente?.

En este marco nos preguntamos: ¿podemos pensar la historia, la cultura y la pedagogía de una forma otra?, ¿podemos pensar la política, la integración y la democracia desde otra perspectiva?. Pues, sí. ¿Podemos pensar la pedagogía sin pensar en lo político?, ¿podemos pensar una Educación Física renovada sin pensar en la conformación de la ciudadanía?. ¡No!. Hacerlo sería un real despropósito. Al contrario, hay que afirmar la tesis de la educación como elemento configurador de la ciudadanía, como catalizador de la cultura democrática y política de un país, como elemento impulsador del verdadero desarrollo, esto es, el desarrollo que prioriza la condición humana, la justicia social, la igualdad, el respeto irrestricto a los derechos humanos, sociales, culturales, políticos y económicos de los seres humanos y las naciones, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la libertad, la independencia, la soberanía, entre otras cosas. Eso es lo que se está haciendo en nuestro país. Lo contrario, sería repetirnos en la historia ya contada por la pluma europea sesgada de antaño. Al entender esto, y al asumirlo de esa forma, comprendo que se trata de la generalidad de las cosas, esto es, no puede ser que para unas cosas sí nos abstengamos del pensamiento neocolonial, y para otras cosas no. Allí hay que ser radical, más no sectario, tal y como, en una interpretación del pensamiento freireano, lo propone Danilo Streck (2004):

Radical es quien se inserta críticamente en la historia, es decir, sin pasividad, pero también sin pretender ser su propietario… El sectario, en cambio, al transformar lo relativo en absoluto, es incapaz de mantener un verdadero diálogo. Circunscrito a sus verdades, el sectario no crea nada, porque no ama (p. 47).

Peter McLaren (1998), quien fuese amigo personal de Paulo Freire, usa una categoría al referirse a la pedagogía necesaria para desmontar los procesos neocolonizadores. Habla él de una pedagogía radical. Y esa pedagogía radical es una pedagogía insurgente, una pedagogía trascendente. Si la neocolonización ha ido generando caldos de cultivo para su impronta contracultural, pues, habrá que combatirla con firmeza en todos los espacios y rincones, sin descanso, y ello pasa por rebelarse ante sus pretensiones, estén donde estén, fíltrense donde se filtren, bien sea en el lenguaje, en los discursos, en los textos, en la práctica misma, en los medios de comunicación, en la estructura del Estado, en la política pública, en la configuración de la ciudadanía, en el sistema de justicia, en la cultura, en la educación, en la salud, en las fuerzas de seguridad del Estado, y sí, eso incluye también a nuestra legislación. Y esto último ya lo asomaba y lo preguntaba Molina (2008), cuando planteaba en tono de pregunta: “¿es posible superar la idea del derecho como instrumento de dominación de una facción de la sociedad sobre el conjunto de ella?” (sec. 1/1).

Tan solo es cuestión de que nos autoexaminemos, y nos daremos cuenta en breve de que, sí, hemos sido configurados y condicionados por una cultura pedagógica domesticadora como sujeto de la herencia eurocéntrica. Aunque la República Bolivariana de Venezuela ha hecho esfuerzos importantes para encontrar una vía (su vía) que le permita reivindicarse y reencontrarse culturalmente, esto es, ha ido desenterrando las huellas identitarias de la ancestralidad desde el socialismo, cierto es que hablamos como herencia una lengua europea (latina), nuestras instituciones son de lo más parecidas a sus instituciones (aunque habrá que reconocer que se está dando un viraje importante con la revolución), la forma de vida en esta región se emparenta en demasía con formas de vida que para nada se parecen a nosotros, ni se parecerán jamás. Fue inoculado, pero no es nuestro. Por ello no cala. Y por eso ha existido, hay, y habrá resistencia. Es más, deberá recordarse que en esta región del mundo se celebraba como fiesta nacional el mal llamado “Día de la Raza” (naciente de esa vieja y camaleónica idea del ‘encuentro de dos mundos’), renombrada en la República Bolivariana de Venezuela como “Día de la Resistencia Indígena”, y que en realidad debería ser el “Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios”. Ello por cuanto la denominación “indígena” es, además de imprecisa, propulsora de invisibilización, de más colonialidad, de equivocación histórica y discriminación. “Sin ningún género de dudas, ‘indio’ es un término que propicia la confusión y que históricamente resulta poco apropiado” (Mann, 2006; pp. 13-14). Y, hablando del término “americanos” como sustituto de los términos ‘indio’ e ‘indígena’, en clara alusión a los pueblos originarios, el antropólogo sostiene: “utilizarlo, en cambio, sería arriesgarse a crear confusiones mucho peores” (Ídem). Stavenhagen (2010), en torno a estas ideas, argumenta sosteniendo que:

(…) el fatídico viaje de Cristóbal Colón en 1492, cuando ‘descubre a los indios’ porque pensó que había llegado a la India. Primera concepción equivocada, ya que de ahí arrancan todas las contradicciones y las fallas de comunicación que se dieron entre unos y otros. Simplemente por el nombre que Colón y los españoles –y luego el resto de los europeos– les pusieron a los pobladores que encontraron en esta parte del globo terráqueo, los indios. De ahí arranca una concepción ya de por sí llena de equivocaciones y ambigüedades” (p. 13).

Al respecto, Sisa Bacacela (2013), maestra ecuatoriana y representante de nuestros pueblos originarios, afirma que lo que sucedió en el territorio de la Abya Yala (“mal llamado América”, p. 01), fue un holocausto, y a ello agrega:

Somos culturas, no razas… Tenemos que despertarnos de la alienación mental y sacudir la esclavitud mental impuesta y volver a nuestras raíces, a nuestra identidad cultural identificándonos con los nombres de nuestros curacas, gobernadores, héroes, heroínas y líderes valientes del Abya Yala, como: Guacanabo, Anacaona, Nicarao, Aramaypuro, Chicuramay, Cuaicurián, Conopaima, Guaicaipuro, Guaicamacuto, Guaratarí, Queipa, Mamacurri, Maracay, Murachí, Naiquatá, Paramacay, Pariata, Maiquetía, Sorocaima, Tamanaco, Tiuna, Yaracuy, Yare, Yavire, Atawalpa, Rumiñawi, Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Julián Katari, Fernando Daquilema, Manuelita León, Lázaro Condo, Cristóbal Pajuña, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Lorenza Avimañay, José Pushi, Bosco Wisuma, Sabino Romero, entre otros… tantos hermanos y hermanas que han ofrendado su vida (pp. 02-03).

Y en ese contexto, vale la pena mencionar otros datos que, además de interesantes, ofrecen pistas de lo que ha significado la invisibilización de los pueblos originarios, la identidad que de ello deviene, y a la vez nos ayudan a reflexionar en torno a la magnitud de ese proceso de colonización y neocolonización. Todo ello promovido por la historia y la pedagogía colonizadoras. Aunque la historia legitimada por euroccidente cuenta otra cosa (y así se enseña en esa fórmula de pedagogía tradicionalesca), es importante saber que ella miente (bien sea de hecho o por omisión interesada), porque es que, a pesar de que se dicen tantas cosas, la verdad es que, antes de la llegada de Colón, la densidad poblacional originaria de la Abya Yala (también su cantidad de personas) era superior a la de la población europea. Como lo sostiene Mann (Ídem), habría que considerar un caso bastante ejemplar: Tenochtitlán, ciudad originaria imponente de la Abya Yala, tenía mayor cantidad de personas que cualquier ciudad europea contemporánea. Galeano (1976), en referencia a esta ciudad, sostiene: “era por entonces cinco veces mayor que Madrid y duplicaba la población de Sevilla, la mayor de las ciudades españolas” (p. 25). Fernando Báez (2008), quien fuese Director Nacional de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y que, además, fue quien denunció como primicia mundial la destrucción del patrimonio cultural de Irak por parte de Estados Unidos, afirma: “… Tenochtitlán, que dominó Mesoamérica y tuvo más habitantes que París en el siglo XIV” (p. 24).

Además, estos y otros connotados investigadores cuentan realidades históricas que no habría que ser un genio como para entender: los pueblos originarios estaban aquí antes de la llegada de Colón, su presencia era numéricamente superior a lo que se cree como lugar común; y, cuando Colón llegó a nuestras tierras, se encontró con paisajes marcados (no destruidos) por la humanidad de quienes le habitaban. Galeano (1976), en torno al mismo Colón, dice: “En su tercer viaje Colón seguía creyendo que andaba por el mar de la China cuando entró en las costas de Venezuela” (p. 21). Y ya antes había dicho el escritor uruguayo: “el propio Colón murió, después de sus viajes, todavía convencido de que había llegado al Asia por la ruta del oeste” (p. 17). Y es que, en varias ocasiones en sus conferencias, sostiene Galeano que, cuando Cristóbal Colón salió, no sabía para dónde iba. Cuando llegó no sabía dónde estaba, y cuando regresó, no supo explicar dónde estuvo.

¡Ah!, pero es que a eso hay que agregar que esa población originaria fue reducida en todo el continente a menos de un tercio de su totalidad en un período de medio siglo… Jamás en la historia de la humanidad se ha producido un genocidio de mayores proporciones y consecuencias históricas. Tanto, que, Adolf Hitler y su maquinaria nazi, sumados a Gengis Khan, Mussolini, Franco, Pinochet y el mismísimo clan de los Bush, se quedaron cortos. Ávila (2014), en un texto tan interesante como revelador, sostiene:

El holocausto del continente ABYA YALA –posteriormente rebautizado “América”-, sigue siendo un penoso sentimiento de ansiedad… Solamente una sociedad con altísima degeneración moral, pudo producir tan terrible holocausto. El holocausto alemán, el de Hiroshima y Nagashaki, donde la explosión termonuclear arrasó cerca de tres millones de personas inocentes, y no 220.000 según las crónicas oficiales falseadas por Estados Unidos, agregado a los cinco millones de personas masacradas durante la invasión a Vietnam, sumado al genocidio de Kosovo, Afganistán e Irak, y el reciente holocausto causado por los israelíes al pueblo palestino, no podrá superar el trágico exterminio de la civilización de ABYA YALA… De 475 millones de aborígenes extinguidos, sólo registraron 75 millones; de 160 millones de negros, víctima de una verdadera máquina de secuestro, sólo registran 18 millones. En las fuentes históricas, engavetadas en los archivos del Vaticano, Nápoles, Florencia y Sevilla –hoy parcialmente desclasificadas-, consta que el tráfico de esclavos se hizo a escala de 80 millones de negros por siglo dentro de un proceso de esclavitud que se prolongó durante 200 años (sec. 1/1).

Para comprender tal conducta “es importante saber que cuando España llegó a América en 1492, ya había sido creada la Inquisición en 1478” (Báez, 2008; p. 59), además de que, los tesoros de los monarcas españoles se hallaban debilitados por las guerras contra los musulmanes tras varios siglos de lucha. Y pues, como podrá entenderse, las expediciones de Colón y otros no fueron precisamente decididas y orientadas con propósitos humanitarios o con intenciones científicas. Así, el trato que los colonizadores dieron a los habitantes de la Abya Yala, no fue precisamente el de visitantes agradecidos por las recepciones llenas de hospitalidad. Estamos hablando de pillaje, vandalaje, robo, huaquería, asesinatos, torturas, violaciones, ultraje, esclavización, vasallaje, sometimiento, entre muchísimas otras cosas. Fray Bartolomé de las Casas, en sus relatos comenta:

Una vez vide que, teniendo en las parrillas quemándose cuatro o cinco principales y señores (y aún pienso que había dos o tres pares de parrillas donde quemaban otros), y porque daban muy grandes gritos y daban pena al capitán o le impedían el sueño, mandó que los ahogasen, y el alguacil, que era peor que el verdugo que los quemaba (y sé cómo se llamaba y aún sus parientes conocí en Sevilla), no quiso ahogarlos, antes les metió con sus manos, palos en las bocas para que no sonasen y atízoles el fuego hasta que se asaron de despacio como él quería (citado originalmente por Bacacela, 2013).

Hay un corto relato que resulta pertinente a la sazón, y lo es en tanto revela el sentir del europeo conquistador. Michel de Cúneo, uno de los tripulantes de las embarcaciones en una expedición de Cristóbal Colón, escribió cual victoria libertina, una de sus anécdotas en su pasar y peregrinaje por estas tierras; anécdota ésta que deja muy clara la actitud de muchos de quienes vinieron desde Europa acompañando los intereses de la monarquía. Dice él:

Mientras estaba en la barca, hice cautiva a una hermosísima mujer Caribe, que el susodicho Almirante me regaló, y después que la hube llevado a mi camarote, y estando ella desnuda según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo pero ella no lo consintió y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca. Pero al ver esto (y para contártelo todo hasta el final), tomé una cuerda y le di de azotes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que no hubieran podido creer tus oídos. Finalmente llegamos a estar tan de acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada en una escuela de rameras (citado originalmente por Marchán, 2008; sec. 1/1).

Incluso, a tanto ha llegado el cinismo euroccidental que una empresa danesa (Logic Artist) ha creado un videojuego denominado (en español) Conquistadores del Nuevo Mundo. En el videojuego se ilustra la campaña de conquista y colonización de lo que hoy conocemos como América Latina. No obstante, en el videojuego, la persona que decida jugar habrá de ser un conquistador y deberá enfrentarse a los habitantes de los pueblos originarios. La idea es lograr la conquista, y para ello deberá matar a quien se enfrenta.

Manuel Delgado, Doctor en Antropología y profesor de la Universidad de Barcelona (España), sostiene: “Occidente jamás llegará a imaginar lo que fue la colonización. Si lo comparara con el exterminio nazi me quedaría corto. Nunca alcanzaremos a conocer las dimensiones” (nota periodística de Valdés, I. 2013; sec. 1/1), y agrega: “Europa llegó a sangre y fuego. Si lo comparara con el exterminio nazi me quedaría corto. Nunca alcanzaremos a conocer las dimensiones: 25 millones de muertos abiertos en canal y colgados de los árboles” (Ídem). A esta voz se ha sumado Hugo Cabral, defensor del pueblo en la República Argentina para 2013, quien reclamando respeto, sostiene:

El juego fomenta esa superioridad bajo la fachada de una presunta necesidad de civilizar… Lo que ocurrió es banalizado hasta el nivel de entretenimiento. Parece que no importan las vidas segadas, la destrucción y el exterminio de pueblos enteros… Es indignante ver como el dolor es explotado para promocionar un divertimento con fines comerciales (nota periodística de Valdés, I. 2013; sec. 1/1).

Pero, nótese que, desde la prepotencia colonial, la historia contada por los euroccidentales habla de un encuentro pacífico entre dos mundos, cuando en realidad no hubo nada de pacífico en su invasión, y cuando siempre hemos sido un solo mundo; cuando además lo que en realidad ocurrió fue un choque de culturas asimétricas. Pero es que hay más: algunos historiadores hablan de un supuesto encuentro entre un mundo civilizado y el de un mundo virgen, como ya lo denominara el geógrafo William Denevan, en El mito de lo prístino (1992), esto es, bajo el supuesto de que la Abya Yala (llamada por él, ‘Américas’) era (antes de la llegada de Colón) un paraíso edénico, o una tierra incontaminada por el hombre, “según se dice en la Ley de la Naturaleza de 1964, una ley federal de Estados Unidos” (Ídem, p. 21). Américo Vespucio, al describir la región tras uno de sus viajes, habría dicho: “Los árboles son de tanta belleza y tanta blancura que nos sentíamos estar en el Paraíso terrenal” (citado por Galeano, 1976; p. 21). No solo Denevan escribió en torno al mito del paraíso, sino también Antonio de León Pinelo (1656), quien en su libro El Paraíso en el Nuevo Mundo coloca el jardín del Edén en el centro del mapa de América del Sur. Lo curioso de todo ello no es la manifestación de la imaginería, sino su inclusión en una Ley Federal de los Estados Unidos.

Ahora, para nuestros tiempos, la compartimentación del mundo ha cambiado solo un poco, pues, bajo la pretensión de dominación de quienes se creen los dueños del planeta, sigue siendo ese un asunto no superado. Aún se sigue hablando del encuentro de dos mundos: un primer mundo, el euroccidental, el desarrollado; y el tercer mundo, la periferia, al cual catalogan además como subdesarrollado. Allí, en ese tercer mundo imaginario estaríamos nosotros, según las apreciaciones de la visión euroccidental. El segundo mundo parece que se les perdió en la nomenclatura y no lo hallan. Como podemos notar, entre todos estos elementos (y más), el tema de la colonialidad y la neocolonialidad aún sigue respirando, está vivito y coleando, relinchando y bochinchando entre nosotros(as). Ya habrá que sentarlo con fuerza.

Para profundizar un poco más sobre este tema de la colonización y la neocolonizacion, pueden revisarse trabajos importantes de Aimé Césaire, Frantz Fanon, Miguel Ángel Contreras, Aníbal Quijano, José María Arguedas, Edgardo Lander, Enrique Dussel, Glauber Rocha, Catherine Walsh, Walter Mignolo, Santiago Castro, Víctor Molina, Paulo Freire, Eduardo Galeano, Andrés Bansart, Theotonio Dos Santos, entre tantos más. Ahora bien, pero teniendo todo esto claro, y concordando con Rojas (2015), es importante destacar que tampoco

(…) se trata de abanderar nuestras luchas con una falsa bandera que quiera proclamar la regresión a unas circunstancias de vida imposibles a estas alturas, que nieguen la historia que fue, el idioma y los aspectos menos negativos, por no decir buenos, del intercambio entre aquellos dos mundos, aunque este se haya basado en la imposición. Somos un pueblo hecho de muchos pueblos (p. 05).

Una cosa no niega lo otro. Y ante esa situación, debemos estar alertas. El condicionamiento no implica determinación. González (1998) cree que: “la lucha anticolonial no se limita a los significantes, imágenes y nombres de las poblaciones colonizadas; se enfrenta el sustancialismo al redefinir las palabras y la realidad” (p. 47). En tal sentido, hay mucho trabajo por hacer, y es mucho también lo que se está haciendo en la República Bolivariana de Venezuela y América Latina. En el terreno político, hemos logrado victorias importantes, a lo cual se suma el esfuerzo y el empeño integracionista de la región a fin de conformar un bloque poderoso en el mundo con el propósito de gestar un equilibrio en el orden mundial y en el sistema de relaciones de los pueblos del planeta.

Desde el campo de la cultura y la educación, se avizoran desafíos sumamente importantes; y, junto al campo económico, son los renglones en los cuales habrá que redoblar el esfuerzo para impulsar y convertir en irreversible estos procesos revolucionarios en el horizonte abyayalense. ¿Por qué así?: porque entendemos que los imaginarios sociales no cambian de la noche a la mañana; es decir, en el plano cultural, los cambios son mucho más lentos que en el plano político, legislativo, etc. Entonces, se trata de un proceso continuo, que debe ser conducido con firmeza y trato delicado. Nótese: acá, y a pesar de todo el grandioso esfuerzo realizado por el Estado venezolano en el plano cultural y educativo (esfuerzos sin paralelos en la historia de este país), se siguen conociendo mucho más los nombres de las barcas con las que llegó Cristóbal Colón a estas tierras que el nombre del barco con el que llegó Francisco de Miranda para la liberación. En nuestras tierras se conocen mucho más los nombres de los superhéroes de los comics estadounidenses que los nombres de los héroes libertadores y las heroínas libertadoras venezolanas (Reyes, 2014); tenemos instituciones educativas en las que se celebra Halloween, padres, maestros y maestras que estimulan estas prácticas festivas como que si se tratasen de un elemento patrimonial y cultural en nuestras tierras, de nuestra ancestralidad. En el plano educativo muchas personas y profesionales del campo siguen defendiendo la formación por competencias (allende el Plan Bolonia y el Alfa Tunning), en el campo de la recreación se sigue defendiendo la idea del tiempo libre, en fin, todavía tenemos caballos de Troya haciendo daño y horadando la conciencia histórica. Y es que, tal y como lo comentan Sanoja y Vargas (2015b):

Las políticas públicas estatales en cultura continúan fuertemente influidas por la cultura burguesa, lo que dificulta crear un imaginario popular revolucionario dentro del cual debe insertarse el proyecto comunal socialista. La razón para esta falla parece residir en el divorcio que existe entre las políticas estatales culturales y las educativas; estas últimas actúan como si constituyeran una esfera diferente de la cultural y transmiten mensajes contradictorios (p. 159).

Entonces, como podrá notarse, sí hay mucho por hacer y en ejercicio permanente, haciéndose… La sociedad toda debe encarnar tal batalla.

Es por ello y mucho más, que, ante la revolución social, cultural, política y económica surgida en la República Bolivariana de Venezuela, se hace vital el derrumbe de todos los bastiones de la contrarrevolución, y pues, tenemos que decirlo, la pedagogía, pensada y asumida desde la colonialidad y la neocolonialidad de la racionalidad instrumental y positivista, ha sido uno de ellos. Esto implica el que la educación haya venido reproduciendo ciertos patrones de formación, valores y modelos conductuales sumamente permeables a la enajenación profunda. Tal como lo dijese Ludovico Silva (2012), se trata de la gestación y la consolidación de una contracultura. Para el maestro Paulo Freire, el problema con esto es que, finalmente, las y los oprimidos se sustraen de la realidad, no pueden leerla y menos aún podrán leer el mundo; y si no pueden leerla, tampoco podrán entender lo que sucede. Resultado: las y los oprimidos terminan creyendo, aceptando y anhelando la suerte del opresor en un total desconocimiento e incomprensión de la realidad real (no esa que construyen las cadenas mediáticas) y del mundo. En este marco es importante resaltar que, pensar la pedagogía, representa entonces, una tarea de monta mayor, más aún cuando se pretende hacerlo desde la urgente perspectiva crítica, desde la necesaria interpelación de las relaciones pedagógicas, y del sistema construido y configurado puertas adentro en el entorno escolar, esto es, hablamos ya de la mismísima cultura escolar. Y es que, paradójicamente la educación, pensada y asumida desde la tradicionalidad histórica imperante, ha devenido más en una disciplina que en una forma de pensar la educación; la educación, gestada desde esa plataforma, ha estado mucho más asociada a la didáctica que a la propia pedagogía (a pesar de que el discurso institucionalizado diga otra cosa). Y, atención con esto, no defenestro de la didáctica, pero, cuando ésta se convierte en el Alfa y el Omega de la acción educativa sin ser reflexionada desde el ejercicio pedagógico crítico, entonces tenemos problemas serios.

Alguien pudiese preguntar: “¿y cuál es el problema entonces?”. Pues, lo que esto implica es que, la educación tradicional fue vaciada de sus elementos configuradores (así, cualquier cosa pareciera ser buena, cualquier cosa sería educación); implica el que esa educación ha estado mucho más cerca y orientada al cómo hacer (como premisa sugerida vía paquetes instruccionales de los grandes organismos legitimadores y los financistas internacionales), que al ser del ser humano, que al pensar, al comprender y a la formación de la conciencia. Así, entre el ser, la conciencia, el pensar, el sentir y el hacer, se ha creado un umbral casi que insalvable; se ha generado una ilusión de fragmentación del ser y del conocimiento; se ha generado una representación en la que prela una línea divisoria entre el conocimiento mismo y la vida; se han institucionalizado “las” formas y “los” modos de producción de conocimiento (y casi que se han patentado) sin pensar en la democratización de los mismos; se ha generado la idea nefasta de la neutralidad del conocimiento, del investigador y de la investigación en educación; se ha generado una articulación malévola entre esa educación y el mercado, dando como resultado la subordinación de la primera al segundo; el trabajo ha sido satanizado y desregulado al punto de su aborrecimiento debido a la orientación que se le ha dado desde la escuela y la sociedad pensada en la plusvalía. Y por si fuera poco, padecemos una educación tradicionalista despolitizada y pretendidamente ahistórica; una educación que debe ser transformada; y en ese proceso se está trabajando desde el Estado. Pero, insisto, la sociedad toda debe incorporarse. Lo que hace la lucha mucho más compleja es que no se pelea contra enemigos visibles, se lucha contra potestades invisibles, contra un mercado cuasi totalitario, contra un sistema mundial de dominación.

La educación tradicional se esconde entre las rendijas que puedan estar presentes en los procesos actuales de cambio. Y esa educación de/en la costumbre, engendró una pedagogía basada en el desamor (en tanto una pedagogía del amor es mirada con sospecha), en la transmisión de la dependencia, la reproducción y la sumisión. Se trata entonces de una pedagogía que debe ser desterrada en tanto lo que fomenta es el tribalismo; y como si todo esto no fuese suficiente, según Medina (2013), heredamos una educación dirigida (casi que exclusivamente) a la formación de la mano, ignorando la cabeza y el corazón. Neill (1981), contrario a Medina, nos alerta: hey, ¡Corazones… no solo cabezas en la escuela!. Algo así como: “epa, no se trata de enciclopedias ambulantes, sino de personas”… De allí la necesidad de una pedagogía del amor, tal y como lo plantea Freire.

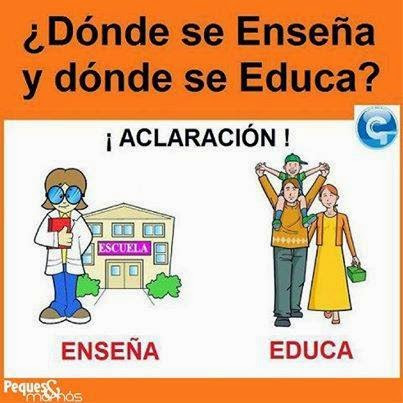

Recibimos como herencia una educación que se esfuerza en desarrollar e imponer formas y contenidos sin repensar las lógicas enunciativas de los mismos, sin reflexionar sobre las plataformas desde las cuales hablan (en el caso de que planteen ser dizque neutrales); padecemos y heredamos una educación que, además, se esmera en potenciar el acto desde la irreflexión, el hecho sin el pensamiento; una educación que piensa poco, y si lo hace, pues, lo hace desde lugares cómodos, comunes, aromatizados y seguros (por ejemplo: la aceptación ciega de los dogmas, la reproducción, la memorización y la repetición); una educación que no contempla como sustanciales los sentires humanos, y menos aún gestiona como vitales las funciones almáticas. Así, en un abrir y cerrar de ojos, en un tris, en algún momento, la escolarización pasó a ser sinónimo de educación; el adiestramiento, la instrucción y el entrenamiento se convirtieron en el último grito de la moda escolar, mientras que la formación pasó a ser el remolque de lo educativo; la enseñanza fue privilegiada por encima del aprendizaje; la repetición, la memorización y la reproducción mecánica, fueron puestas por encima de la reflexión, por encima del pensar, del comprender y el analizar. La competencia ha sido exaltada a una especie de Olimpo griego (al cual parece que hay que ascender), mientras que la convivencia ha sido usada como palabra talismán, esto es, como un elemento retórico que bastante sirve a la hora de las florituras del discurso, pero para nada más.

Esa pedagogía concibe a las y a los maestros como “las y los que saben”, mientras que las y los estudiantes han sido concebidos como “quienes deben aprender” sin mucho más que decir al respecto (Reyes, 2013). Allí la relación siempre ha sido vertical, y plantear la democratización de las relaciones ha generado el siguiente apotegma: “¡Herejía!: están ideologizando”, o cosas tan curiosas como: “¡Cuidado!, ¡corran!, el gobierno te va a quitar a tus hijos”. En tal forma de asunción de la pedagogía: la construcción curricular, la planificación, el desarrollo de contenidos, la evaluación, la sesión de clase (que más que clase debería constituirse en un encuentro dialógico entre personas), se generan y se hacen para atender a las y los estudiantes, es decir, se hace para ellas y ellos, pero no con ellas y ellos, sin su participación real, creativa y enunciativa; finalmente, esto lo que conlleva es a que al estudiantado se le genera una ilusión de participación desde la ocasión episódica, apodíctica y anecdótica. Así, esa relación dialógica y dialéctica que debiese pronunciarse entre la enseñanza y el aprendizaje no es tal, sino que realmente deviene en eso que ha sido consensuado por las comunidades académicas e intelectuales de prestigio, por los genios de la pedagogía moderna, como “el proceso de enseñanza-aprendizaje”, esto es, un asunto causalista y monológico (¿dialógico?, ¿para qué?).

Revísense los múltiples textos que se usan en nuestros espacios académicos y encontraremos cantidades incontables de veces en las que ese término representa la panacea pedagógica. Es más, ¿cuántas veces se reproduce en la actualidad ese mismo discurso sin percatarnos de lo que en realidad estamos haciendo y generando en el contexto de las relaciones pedagógicas?. En Educación Física se usa en cantidades industriales. Justo acá, al decir esto, y al saberlo algunas y/o algunos pedagogos, es cuando salen a rasgarse las vestiduras… “¿Cómo es posible esto?”, se preguntan, y lo difunden en el estudiantado a nivel universitario. Por supuesto, ¿cómo no han de pensar de esa forma, si lo único que conocen es la tablita, la fórmula, la costumbre, el monocultivo de las mentes?. ¿Una educación diferente?. Es demasiado riesgo para el sistema de dominación y control, y para ellas y ellos también. ¿Pensar en la incertidumbre, como lo propone Edgar Morín?, ¡no!… Todo ello, pensándolo desde la Educación Física, ha sido traducido finalmente en prácticas disciplinares totalmente desvinculadas de la vida, apartadas de la cotidianidad de la gente, desamarradas de la educación como campo social general, y pues, tuvo y tiene como crónica de una muerte anunciada, la falta de identidad disciplinar de la Educación Física, una deuda social importante en el campo de la motricidad y la corporeidad de la colectividad, el desarrollo inexpresivo y alienado de la conformación humana desde el tecnicismo deportivo y/o recreativo, un discurso dizque apolítico (en realidad, un discurso poderoso que gestiona como palanca para desarticular las nociones de ciudadanía, civilidad, comunidad, justicia, equidad, igualdad, compromiso ético, acompañamiento, solidaridad, convivencia, etc.), el acercamiento a perspectivas euroccidentalizadas sacrificando el acercamiento a nuestros propios rastros identitarios, secuelas importantes a nivel de salud pública, y una inconsecuente forma de aplicar lógicas en lo que concierne a lo estrictamente ético y estético de la educación.

Los elementos considerados terminan generando una apología de la indiferencia pedagógica, y peor aún, una exclusión silenciosa, pero tan violenta como las que más. Por supuesto, hay quienes no consideran el tema de la exclusión educativa desde esta perspectiva. Para esas mismas personas, la exclusión no existe. El caso es que, en la Educación Física tal cosa se practica y se celebra como que si se tratase de un grandísimo evento. Un ejemplo retrata la situación que pasa desapercibida porque ya ha sido asumida como “de lo más normal”, tanto, que así se enseña y se repite cual doctrina en los espacios universitarios, esto es, al parecer, así es que debe hacerse:

| Terminando la clase de Educación Física, el profesor o la profesora en cuestión pide (en realidad, ordena) a las y los estudiantes agruparse, porque van a (deben) jugar. Luego, en la actividad lúdica (denominada juego, muy a pesar de que la lógica interna contraríe tal denominación), “se giran instrucciones” para que el estudiantado participe y juegue. Prácticamente es casi que obligatorio (como que si el juego no tuviese como características principales la espontaneidad, la voluntariedad y la libertad, pero bueno, realmente eso no importa mucho; ¿para qué enrollarse la vida con eso?). Quien no participe, tiene un “negativo”, y quien participe tiene el anhelado “positivo”. Así que, ¡a jugar! (bueno, eso si las y/o los más aptos, esto es, las y/o los más rápidos, las y/o los más altos, las y/o los más fuertes, dejan jugar, o por lo menos participar). Allí no debe olvidarse un asunto importante: la o el profesor tiene la palabra (en realidad: la primera, la única y la última palabra), es ella o él quien tiene el silbato y desde allí dicta el cese de la actividad y/o para gestionar la atención del grupo a su mando, la o el profesor es quien juzga y norma la actividad, y por supuesto la conducta de todos y todas. Eso no debe olvidarse nunca (¡porque así se enseñan los valores!, me dijo alguien recientemente). A fin de cuentas, la actividad es planteada en términos de competencia, generando dos grupos, ganadores(as) y perdedores(as). Quienes van perdiendo deben ser eliminados(as), mientras que quienes van ganando permanecen jugando. Generalmente este tipo de actividades coloca en escena la manifestación de habilidades, y pues, quienes no alcancen un cierto nivel de desarrollo de las mismas, serán quienes a las primeras de cambio sean eliminados (as), excluidos(as) de la actividad. Esas personas son denominadas perdedoras, perdedores, según sea el caso. El asunto es que, para colmo de las desventuras, las y/o los perdedores deben, al terminar, cumplir con una penitencia (así se disimula el término “castigo”), impuesta, bien sea por las y/o los ganadores(as), o por la o el profesor en cuestión (penitencia que generalmente termina siendo algo así como: deben recoger los materiales y regresarlos al depósito, deben darle algunas vueltas a la cancha o al espacio en el que estén, deben hacer varias repeticiones de algún que otro ejercicio, o cantar, o simular el sonido o el baile de algún animal, entre otras cosas bastante variopintas y algunas que otras intimidantes). Fin de la historia. Resultados: imposición; segregación; modelación conductual deformada; gestión de la conducta repetida y estereotipada; mecanización del acto motor; en realidad participan todos(as), o casi todos(as), pero tan solo juegan unas pocas personas; se genera exclusión tras la eliminación, pero es que también se genera exclusión cuando no hay igualdad de condiciones –que no solo igualdad de oportunidades-, o cuando no se respeta la igualdad de género (y ello en vista de que las actividades propuestas generalmente tienen que ver con aquellas en las que las disposiciones sociales -e imaginarias- masculinas preponderan); exacerbación de brechas en cuanto a niveles de desarrollo motor y exclusión por diferenciación en cuanto a los requerimientos de las actividades mismas y las disposiciones naturales de las y los participantes; olvido y abandono discreto por parte del profesor o profesora con respecto a quienes han alcanzado a la fecha menores cotas de desarrollo motor; supravaloración del rendimiento físico; disgregación de las nociones de grupo, trabajo compartido, cooperación, solidaridad, entre otros; burlas, ridiculización, estigmatización, y pare usted de contar. |