Una Mirada Internacional sobre la Calidad de la Educación

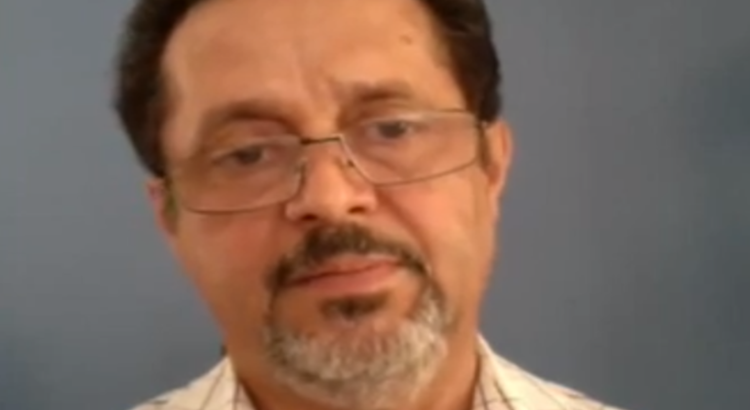

Ruben Estremera

Bienvenidos y Bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa a nivel internacional. En esta oportunidad el Dr Luis Bonilla-Molina conversa desde Puerto Rico con Ruben Estremera. Ruben es profesor de la Universidad de Puerto Rico, núcleo Rio Piedras. Ha sido asesor de diversas instituciones públicas y privadas, entre otras en el propio departamento de educación de Puerto Rico y una amplia experiencia en el área de educación de ejercicio de la docencia.

LB: Bienvenido Ruben a este contacto internacional.

RE: Gracias por la atención a esta actividad.

LB: ¿Cuál es la fotografía actual de la educación en Puerto Rico?

RE: Bueno, para dar una fotografía amplia de la educación en Puerto Rico, tenemos que ver cuál es el perfil de nuestra población, y ubicar la situación dentro del marco económico político vigente de Puerto Rico.

Como ustedes saben, Puerto Rico estaba en un estado colonial de más de 500 años. Primero los del gobierno de los españoles y ahora por el gobierno de los Estados Unidos. La educación ha seguido los linderos coloniales tradicionales del gobierno Norte Americano y dentro de esos se han dado un intento de criollizar o de portoriqueñizar la educación pero dentro de esas circunstancias coloniales.

En términos generales adelanto la tesis que todo proceso educativo se da en Puerto Rico es para validar e institucionalizar la realidad colonial del pueblo de Puerto Rico. Frente a esto hay diversos grupos educativos en el ámbito de la sociedad civil que han promovido una educación diferente. En algún momento en el dialogo vamos a estar hablando sobre esto.

¿Cuál es el perfil de la educación Puertoriqueña? Nosotros tenemos una población de 3.9 millones de habitantes, sobre cuatro millones que viven fuera de Puerto Rico, o sea mayormente en Estados Unidos. Hay más Puertoriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico. O sea, que eso refleja una situación económica social fuerte. Ampliándose a esa diferencia desde 1952 en adelante, momento en el que se crea el estado de la sociedad de Puerto Rico, que no es otra cosa que una condición colonial bajo el gobierno de los Estados Unidos.

El 40% de todos los estudiantes desertan de la escuela y esa es una deserción amplia. Los estudiantes no terminan la escuela superior, aunque nosotros tenemos el promedio más alto de educación posiblemente en América Latina. Tenemos el 98% de nuestros estudiantes que van a la escuela, una tercera parte de nuestra población, estamos hablando de 1.2 millones van a diversas instituciones educativas, universidades privadas, universidades públicas, departamento de educación, escuelas secundarias, escuelas elementales.

O sea, nosotros tenemos una estructura educativa bien cimentada, bien fuerte dado el apoyo económico que se recibe por el congreso de los Estado Unidos en términos de becas para los estudiantes y eso ayuda. Tenemos un presupuesto del departamento de educación alrededor de casi 4 millones de dólares, sin contar los 1.5 billones que tiene la universidad de Puerto Rico. O sea, que si hablamos entre los dos, hablamos de casi 5.5 billones de dólares en la educación.

Tenemos un énfasis en un currículo que da atención a las cuestiones técnicas, a las cuestiones pragmáticas, en el que se desvaloriza todo análisis de la educación liberal, por ejemplo el desarrollo del pensamiento crítico, se desvaloriza toda la cuestión de historia, la historia nacional del pueblo de Puerta Rico, se desvaloriza la capacidad crítica del estudiante para cuestionar las relaciones de poder que se dan en una sociedad que es injusta. O sea, Puerto Rico es uno de los países de más desigualdad económica en América Latina entre ellos está Chile y Puerto Rico es prima hermana en esa área, aunque nosotros tenemos un ingreso per capita mas alto de America Latina, alrededor de 23 mil dólares por año, la pobreza llega a un 40%.

Así que podemos ver que la educación que se fomenta en nuestra sociedad es una educación dirigida a mas educandos para mantener las maquinarias, las estructuras económicas, todas las corporaciones Norte Americanas en Puerto Rico. Imagínese si nosotros les enseñáramos a nuestros estudiantes a que cuestionaran los derechos humanos, que cuestionaran las relaciones de poder que se dan entre un empleado y un empleador, que cuestionen todas aquellas acciones que sean injustas respecto a las empresas privadas. Estos elementos no les interesa a quien ofrece usualmente las recomendaciones para los cambios curriculares que es la cámara de comercio. Y yo les puedo enviar un informe donde la cámara de comercio presenta en 10 áreas recomendaciones educativas, y si uno analiza esas 10 áreas, vemos que el enfoque es de una visión técnica que desvaloriza la cuestión ética social. Así que, tenemos un fuerte contenido educativo instrumental, aunque hay proyectos educativos innovadores muy buenos, tenemos como seis o siete proyectos en diversos pueblos de la isla, muy buenos pero que provienen de la sociedad civil, que se aleja un poco de la que ofrece el estado.

Hubo un momento en los “setenta y pico, ochenta” donde el estado asumió una postura más clara que nosotros pudimos impulsar unos proyectos de pensamiento crítico, el pensamiento de Fals Borda, el pensamiento de Paulo Freire, el pensamiento de un sin número de pensadores latinoamericanos que debió fortaleza a nuestra educación, pero ese proceso con gobierno asimilista con la visión norteamericana de educación fueron desvalorizándose. Aun así ese proceso sigue en algunas escuelas. Y si ustedes les interesan podemos hablar de algunos de esos proyectos educativos. Así que se esa es la circunstancia actual.

Bueno, actualmente, los maestros están, y diría como en guerra con el estado.

LB: Precisamente eso te iba a preguntar, La Federación de Educadores de Puerto rico está muy activa precisamente con la ley 140. Explícanos un poco más el tema de esa contrarreforma educativa que está ocurriendo en Puerto Rico.

RE: Es interesante, porque la manera en como usted la llama, es así que se debe llamar ¿verdad? Acá le llaman la reforma, nosotros estamos acostumbrados de que cuando hablábamos de reforma, hablábamos de cambio para la ciudadanía, y estos cambios que le llaman reformas, no son reformas, son contrarreformas.

Esta ley lo que ha hecho es que le ha quitado los derechos que tienen los empleados, el derecho a atender su enfermedad, los derechos a pagos por horas extras, les ha reducido gastos médicos, o sea las permanencias han desaparecido. En el caso de los maestros, los maestros se les querían quitar el derecho a retiro con todos sus derechos, o sea, ahora tenían que trabajar 40 años, 25 años o 45 años, o sea tenían que retirarlos a los 65, 66 años, cuando por ley tienen derecho a retirarlos a los 30 años o a los 55 años.

La pérdida de salarios anual puede fluctuar entre 10 a 15 mil dólares, que eso es bastante. Hay una incertidumbre enorme, en los maestros y gracias a la federación de maestros y a otras instituciones. La federación no es la única organización pero es una de las más combativas. Han organizado un grupo de asociaciones que son de centro derecha y centro-izquierda, o sea por vez primera los centros derechas y centros izquierdas de uniones se unen para combatir un mismo enemigo, el enemigo no lo vemos como el estado, vemos los que están detrás del estado, que son las multinacionales. Le prestan dinero al gobierno de Puerto Rico, nosotros debemos 70 billones de dólares y se nos va alrededor de 4 millones anual en pagos y la única manera que tiene el estado, es la de aumentar los impuestos, quitarle beneficios a los empleados. Y ahora mismo, yo diría que hay alrededor de 4 sindicatos poderosos en Puerto Rico que están pidiendo una huelga general y que están hoy en vista por muchos sectores del obrerismo, porque básicamente lo que quieren es aguantar la intensión en todo el estado y quitar derechos a los empleados.

LB: ¿Cuánto oscila hoy en día el salario en términos de dólares promedio de un educador en Puerto Rico?

RE: Entre 1500 dolares mensuales a 4 mil dólares eso puede fluctuar por años de edad, años de experiencias, si tiene maestría, si tiene doctorado, si tiene un puesto de director o es maestro.

LB: Ahora bien, tú me hablas de toda una perspectiva colonial en la educación. ¿Hay espacio para enseñar la historia de Puerto rico en las escuelas, en las universidades y la otra historia, la historia de la resistencia, la historia de la dependencia?

RE: Bueno hay muchas historias. Yo siempre ha catalogado, hay dos tipos de historias, está la historia del colonizado y esta la historia del que pretende salirse de la colonización. La historia nuestra ha sido una historia del colonizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia que aprendemos en nuestras escuelas, es la historia de Jorge de Washington, Abraham Lincoln. Y cuando hablan de los patriotas, por ejemplo, tenemos varios patriotas en Puerto Rico, a Ramón Emeterio Betances, Eugenio Mena Leoto, Pedro A Visu Campo, Don Juan Marie-Bran, Don Antonio Corege, hablan de ellos como si fueran poetas, como si fueran literatos. O sea, pero el elemento político se queda al margen, es decir que son dos historias. No tenemos una historia de la liberación nacional.

LB: Ahora, continuando con el tema de la calidad educativa. ¿Cuáles son las exigencias mayores de la sociedad puertoriqueña en este momento y en el sector magisterial respecto a la transformación de sus sistemas educativos?

RE: Bueno, yo creo que aquí hay un elemento importante y tiene que ver con la participación, o sea una sociedad quieres hacerse democrática, yo creo que los sindicatos están pidiendo participación en la toma de decisión en el área presupuestaria y en el área educativa.

¿Dónde es que están los expertos en el área de educación? Es en el magisterio, ellos son los que saben. Por ejemplo, se debe propiciar entre unos de los retos que tenemos es que en la educación haya todo un planteamiento educativo. Las ciencias, las matemáticas, las historias, en los cursos humanísticos, que haya un planteamiento sobre el pensamiento crítico. Que se retome esa idea, que en el 78 y en el 80 se planteó en la ley, y que se retome, pero que no que se hable de pensamiento crítico “Likes”, el pensamiento pragmático norteamericano que le llama pensamiento crítico, por ejemplo el de “dui”, que le llaman pensamiento de ellos, no estamos hablando de eso. Eso no está mal. Lo que estamos diciendo es que tenemos que retomar el pensamiento crítico en donde podamos hacer visibles lo que es invisible. Podamos rescatar aquellas ideas que propician la desigualdad social, la lucha de géneros, la inequidad social, y yo creo que si ese elemento de pensamiento crítico, según lo percibe Freire, Fals Borda, y estos distinguidos hermano latinoamericanos. Si esto se retoma ayuda en algo a que se forme una ciudadanía preparada para un sistema que en su esencia es injusto, y que pueda cuestionar, y lo podamos plantear a través de los sindicatos, a través de las organizaciones. A través de todos los movimientos. Eso es por un lado.

En el área administrativa, se han dado unos intentos muy interesantes, de regionalizar la educación. Esos tienen sus pro y tienen sus contras, sus pro es que permite ampliar las bases de participación de la gente en la toma de decisión y este es el ejemplo de la ley que hizo en el 98, donde la escuela de la comunidad, donde se le pasa el poder a la comunidad, pero cuando uno ve en la práctica ese proyecto, lo que da cuenta es que duplica, o se repiten las mismas relaciones de poder como si fueran centralizados, o sea tenemos una pequeña escuela que toma decisiones, pero toman decisiones de manera burocrática, tradicional, jerárquica y no establece una participación original. Así que una de las áreas es descentralizar pero con poder desde las bases mismas de la comunidad y desde las mismas bases del magisterio.

Hay diversos enfoques de proyecto y yo creo que, hay un programa que se llama “Peces”, y ese programa tiene el mismo alineamiento de Paulo Freire, de usar la educación como un proceso de liberación, donde las personas puedan entender sobre la realidad personal y esa realidad personal atarla a las realidades colectivas a realidades más amplias de tal manera que el vea que la relación entre él y otras personas es una relación de poder que entre él y el estado, él y la economía. Y yo creo que ese proyecto “Peces” es muy bueno, porque ayuda a crear empresarios colectivos, a crear empresas colectivas, donde tomen conciencia de que una liberación económica implica una liberación personal y ese proceso que se está dando ahí es muy bueno.

Hay otro programa muy bueno que se llama “Casa Pueblo”, no sé si lo has escuchado allá en Venezuela. “Casa Pueblo” es un proyecto de resistencia nacional que es educativo, tiene una radio y la junta, los miembro de la comunidad, las tomas decisiones están basadas en principios nno pecuniarios, basado en los beneficios de la sociedad y ha tenido la capacidad de atraer personas de centro izquierda y hasta de derecha bajo la cuestión ambiental para enfrentar al gobierno a que no use el terreno nacional para entregarles las minas de Puerto Rico a extranjeros. En la década del 70 y 80 ese programa fue efectivo. Ahora el gobierno trato de poner un tubo de gas por el centro de la Isla y ese proyecto educativo comunitario logró con otros proyectos hacer una resistencia fuerte del estado, y el estado tuvo que echar para adelante.

O sea, yo creo que en el pueblo de Puerto Rico hay fuerza y poder. Nosotros hemos tenido la habilidad como pueblo de aprovechar los momentos históricos para enfrentar el gobierno de los Estados Unidos en cuanto de Vieques, de los de Culebra, que logramos sacarlo. Claro, hay unos presagios todavía de asuntos que no se han podido resolver, pero yo creo que estos proyectos educativos, con cierta medida que bien de la sociedad civil han ayudado a crear un educando más críticos, más conscientes, comprometidos con las luchas sociales.

LB: ¿El tema de la calidad entre nuestras sociedades muy vinculados a sistemas de medición tanto como para los profesores como para los estudiantes se está implementando en puerto rico estos sistemas de medición para los docentes o forman parte de las contrarreformas en marcha?

RE: Bueno, yo creo que para todos los sistemas capitalistas y neoliberales ese es un enfoque fundamental para ellos. Hay diversas formas de medir, yo mido para sistemas vigentes o mido para el desarrollo humano, y Puerto Rico si lleva a toda una estrategia de admisión, a semi evaluación.

Le voy a dar un ejemplo para que vea el ímpetu que hay sobre la evaluación, pero es un propósito: que las grandes transnacionales en Puerto Rico puedan asegurarse que nuestros estudiantes tengan los estándares mínimos para trabajar en sus empresas, sin el propósito de la medición evaluación es que tiene un fin pecuniar, no es un un propósito de desarrollo personal.

Por ejemplo, nosotros tenemos 46 instituciones de acreditación de programas educativos a nivel de universidad. Tenemos más de “ciento y pico” de acreditaciones profesionales. La universidad de Puerto Rico se puso como meta que para el 2014, 2015 el 100% de los programas universitarios estuvieran acreditados. ¿Qué tiene que ver esto con evaluación medición? Tiene que ver mucho. Porque esta agencia acreditadora su centro de atención son los instrumentos de medición y de evaluación. Y tienen unos estándares, pero cuando uno no analiza esos estándares, es como que si uno estuviera diciendo allí qué competencia debe tener un egresado para trabajar en una fábrica, para trabajar en la telefónica. O sea, el foco de atención de todo esta agencia acreditadora profesionales.

En la década de los 80 se inventaron en Puerto Rico lo que se llama un perfil del egresado y el perfil del egresado quiere decir es ¿Para quién? Y cuando uno ve esos análisis de las Universidades en Puerto Rico y como especialista en currículo, a nivel universitario, me di cuenta que la visión pragmática, utilitarista de cada uno de los indicadores de perfil van dirigidos a ser un buen empresario, Es un perfil que apoya el empresarismo capitalista burdo. Así que el proceso de asesoramiento que he llevado a las instituciones me monto sobre el perfil, porque hay que tenerlo, para tratar de crear un perfil social, colectivo, de conciencia crítica y eso dentro del mismo monstruo, pensando que uno puede transformar el monstruo para darle una línea más de conciencia social. En Puerto Rico se llama la estrategia ASSESMENT, sobre la que escribí un libropara explicar cómo se debía evaluar pero desde una perspectiva liberadora, de cómo se debía usar la evaluación y el ASSESMENT en los programas académicos en las instituciones a nivel administrativo, a nivel de la enseñanza y del aprendizaje, y a nivel de los servicios de apoyo.

Pero yo en términos generales diría que en Puerto Rico hay mucho dominio en las instituciones, en esa área, lo único es que su propósito es cuestionable. En términos técnicos hay mucho conocimiento en esta área.

LB: Puerto Rico, Cuba y America latina tiene una tradición común, que se expresan luchas a través del tiempo, pero también una cultura. En Venezuela, puerto Rico vuelve a estar en vigencia a partir de calle 13. Calle 13 contó un discurso precisamente de empalmar con los jóvenes. Conocimos a calle 13 la fatídica noche de la muerte de Filiberto Ojeda, pero después con su canción en homenaje a Fliliberto. Después hemos conocido una calle 13 que logra empalmar con la juventud profundamente con sus letras, con su ritmo. ¿Cómo están valorando la educación en Puerto Rico todo el tema de la transformación cultural de los jóvenes?

RE: El elemento cultural se convierte en un elemento fundamental en Puerto Rico. Déjeme darle un retroceso histórico.

En 1952 el estado libre asociado se montó en un sistema un poco controversial. Luis Muñón Marín fomentó el desarrollo de una cultura nacional y por un lado fomentó toda una cultura de dependencia política, era como algo contradictorio. Se fomentaba el desarrollo de la portoriqueñidad, del uso de la bandera de Puerto Rico, de un sin número de elementos que eso gusto en la población, pero por otro lado, enseñó que eso se podía dar dentro de una condición colonial. Así que el concepto de cultura que se ha desarrollado en Puerto Rico ha estado mediado por una lucha y una atención constantemente entre lo político y lo cultural. ¿Qué pasa? Que en Puerto Rico hay lo que ahora retiene a todo el movimiento estadista, cuando yo digo estadista me estoy refiriendo al movimiento a ciudadanos portoriqueños que quieren ser americanos.

Una de las fuerzas que más está afectando a ese intento es la cultura. Y es una cultura que calle 13 la ha podido recoger muy bien de resistencia. Porque hay diferentes tipos de culturas, está la cultura de la tradición continua y uso de las vestimentas, del uso del lenguaje, la artesanía y toda la cultura folclórica. Pero hay una cultura de valorar lo racional, por ejemplo el idioma que se ha convertido para nosotros en una estrategia de resistencia, y en Puerto Rico hasta los conservadores hacen incapie en la buena expresión, en la buena escritura en español. Hay como una euforia en los jóvenes, en tener la banderita de Puerto Rico, puesta en el sombrero, puesta en la camisa, puesta en los pantalones, que algunos han considerado que algunas veces es como medio esquizofrénica.

En Puerto rico hay una actitud en muchos jóvenes de sobrestimar la puertoriqueñidad y esto yo lo puedo entender porque es una manera de resistir a la tendencia a querermos americanizar y frente a eso que fue lo mismo que hicieron los negros en Estados Unidos en la década de los 60, al sobrevalorizar y enfatizar mucho la negritud. Por eso en Puerto Rico hay una insistencia en decir, soy boricuo. Hay un lema que se escucha mucho y dice: “ Soy boricua pa’ que tú lo sepas”, lo que quiere decir es que el elemento cultural está el elemento de resistencia al gobierno de los Estados Unidos y muchos educadores de mucha conciencia a nivel elemental, a nivel secundaria y superior, en las universidades, hacen mucho énfasis en ese elemento, porque ese elemento en algún momento va a ser la cura para la liberación nacional, asi lo vemos nosotros.

LB: Tú has sido asesor del gobierno en materia de educación en diferentes momentos. Si te correspondiera hoy, formular tres propuestas concretas para transformar el sistema educativo. ¿Cuáles serían esas tres propuestas?

RE: Primera, yo creo que toda educación tiene un propósito y el propósito es la formación humana. Es la visión clásica de la liberación y la formación humana, pero, poniendo el ingrediente social, el elemento fenomenológico de las luchas sociales.

Una aportación que debe tener el currículo en la educación en Puerto Rico es, primero, que se desarrolle una formación educativa, basada en los derechos humanos, usando en la declaración de los derechos humanos de las naciones unidas como punto de referencia, o sea que si se va a enseñar inglés, matemática, español, ciencia, estudios sociales e historia, se tiene que dar dentro de la declaración de derechos humanos, dentro de estos principios.

Así que ese el primer elemento, meterte dentro del currículo una visión transformadora critica como Lo lo veía Fals Borda y la veía Freire. O sea, es una educación transformadora. Es una educación donde cuestionan la inequidad social, la injusticia, la lucha de géneros, la lucha por el poder. O sea, que sea una educción solidaria. Yo creo que ese el primer planteamiento. Esa sería la primera.

La segunda, yo creo que debe dirigirse en el área administrativa.

En el área administrativa debe crearse una base administrativa amplia, donde las comunidades puedan participar en las tomas de decisiones de las escuelas, pero bajo los mismos principios de los anteriores: es para generalizar la educación al pueblo, donde los administradores no sean los que tomen decisiones. El rol de los administradores es dar apoyo y sustentar lo que la base del pueblo dice que debe educarse.

Yo creo que ese principio, es bueno, no solamente en Puerto Rico, bueno en Venezuela, es bueno en Cuba, es bueno en Uruguay, en Argentina, en cualquier país, porque es democratizar en la educación la toma de decisiones. Ese es un segundo principio.

Yo creo que un tercer principio tiene que ver en la economía. El 7% de nuestro presupuesto nacional va dirigido a la educación. Eso es mucho, si uno lo contabiliza estamos hablando de alrededor de 6 billones de dólares, eso es bastante. Sin embargo, yo creo que la educación debe tener un presupuesto estándar, con una forma estándar, que según va aumentando el ingreso per cápita al país, también va aumentando el ingreso per cápita del presupuesto que se le asigna a la educación. La educación es la base fundamental de una sociedad, en el área de la ingeniería en el área de la medicina, en el área de la salud, en el área de la economía, en todas las áreas. O sea, el gobierno debe imponer contribuciones a las multinacionales para fortalecer en el área educativa. En este momento las multinacionales de Puerto Rico se llevan 34billones de dólares anuales para los bancos de los Estados Unidos. Nosotros el país que más le compramos a los Estados Unidos y somos una isla de un poquito más de 100 por 35 millas, con una población de 3.9 millones, sin embargo somos el segundo o tercer país en el mundo que le compra a Estados Unidos, o sea, nosotros somos la máquina de consumo en Puerto Rico, el consumo es exagerado.

Así que yo creo que si esas multinacionales se llevan a 34 millones de dólares, por lo menos un 10% de eso 34 millones deben quitárseles a ellos, deben exigírselos que lo paguen y parte de ese por ciento sometérselo a la educación.

Básicamente yo diría que esas son tres áreas.

Hay otra que es en el área de servicio. Una institución educativa siempre tiene tres componentes fundamentales. Tiene la administración, tiene el servicio, tiene la enseñanza y el aprendizaje. En la enseñanza y el aprendizaje fomentar el pensamiento crítico. Y en el área administrativa desarrollar una educación de base popular. En el área de servicio establecer una relación de servicio entre estudiantado, administradores y docentes donde lo más importante sea la enseñanza y el aprendizaje.

Yo he analizado que algunas instituciones educativas y tiene esos tres componentes.

El área que más presupuesto tiene desproporcional, es el área administrativa y de servicio. Y ese no debe ser el área fuerte. El área fuerte debe ser enseñanza aprendizaje y entonces lo servicios están desconectados de la base. El área de servicio tiene que democratizarse porque hay todo una visión burocrática del servicio que se desconecta de las bases comunitarias y de las bases de aprendizajes.

LB: Ruben, para ir cerrando este contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y a las profesoras venezolanas y venezolanos que en sus aulas, en sus instituciones educativas juntos con las comunidades están discutiendo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para seguir avanzando en la transformación de nuestros sistemas educativos.

RE: Primero, los educadores de conciencia crítica de Puerto Rico, estamos muy pegado y muy consciente de lo que está pasando en Venezuela. Estamos muy aliados a los educadores, a los obreros, bueno, a la población en general contra la intentona del gobierno de los Estados Unidos que quiere derrocar al gobierno de Venezuela. Y nosotros estamos comprometidos con él pueblo contra esa injusticia que ellos han hecho en América Latina, por todos los países. Lo han hecho en Puerto Rico, en Panamá, en Uruguay. En todos los países.

Yo creo que uno de los elementos que tienen los educadores es la conciencia. Tiene un rol porque tienen un contacto directo con los aprendices, es analizar, cruzar eso planteamientos, esas situaciones que están pasando en Venezuela y utilizarla como instrumento para ser visible lo que es invisible. El sistema está utilizando lo que es la televisión, la radio, la promoción y cada “pucho” ustedes que lee en Puerto Rico sobre Venezuela y parece que los que están mal son los obreros, que quienes están mal son los maestros. Y no, la educación la debemos utilizar para transformar esa visión, o sea pero transformarlos desde una perspectiva crítica. Los educadores tenemos que ser humildes, tenemos que tener una humildad intelectual, de acercarnos a los estudiantes como un aprendiz para hacer visible lo que es invisible. Hacer ver cuáles son los que tiene el poder, cuales son los que no tienen, cuales son los injustos, que es lo que es injusto y que es lo que no es injusto.

Así que yo les digo a nuestros hermanos educadores que aprovechen los momentos de crisis, que esos son los momentos que definen a los pueblos y yo creo que ustedes están en su mejor condición, igual que en Puerto Rico para crear conciencia crítica en nuestros educandos para llévanos a un nivel más alto de integración social. Si esto ustedes lo pueden lograr, nosotros muy solidarios, estaríamos con ustedes.

LB: Muchas gracias a Ruben Estremera. Hoy conversamos con él desde Puerto Rico. Ruben es profesor de la Universidad de Puerto Rico. Gracias por participar en este contacto internacional en el marco del debate de la calidad educativa.

RE: Gracias. Esperamos compartir en algún momento experiencias parecidas y esperamos recibir el apoyo de ustedes, del pueblo venezolano, para la liberacion de Puerto Rico

Ver la entrevista en: https://www.youtube.com/watch?v=GELU1Yg1pJ4

Users Today : 290

Users Today : 290 Total Users : 35459885

Total Users : 35459885 Views Today : 465

Views Today : 465 Total views : 3418437

Total views : 3418437