Caribe Insular

OMEP: 69° Asamblea Mundial y Conferencia Internacional “Las relaciones en la Primera Infancia: La base para un futuro sustentable”

Europa, Croacia. 15 de enero de 2017. Fuente: OMEP Croacia

OMEP Croacia, en cooperación con la Facultad de Educación de la Universidad de Zagreb y la Facultad de Educación de la Universidad de Rijeka, cordialmente invitan a todos los profesores, maestros, directores, pedagogos, psicólogos, maestros de educación especial, preescolar y otros expertos que están involucrados en la educación y el cuidado de los niños desde el nacimiento hasta los ocho años de edad, así como a los académicos, investigadores, estudiantes de postgrado y los formuladores de políticas a nivel internacional, nacional y local para contribuir a repensar la primera infancia, participando en la 69° Asamblea Mundial y Conferencia Internacional de la OMEP “Las relaciones en la Primera Infancia: La base para un futuro sustentable” 19 – 24 junio de 2017, Centro de Conferencias Tamaris, Milenij hotels en Opatija, Croacia.

Las reflexiones teóricas contemporáneas y la investigación empírica en la niñez y en la educación de la primera infancia hacen hincapié en la importancia de las relaciones de los niños con su entorno desde el nivel micro al cronológico. Los atributos de estos vínculos se consideran en relación con el desarrollo y la calidad de vida de los niños. Al mismo tiempo, las políticas contemporáneas de la primera infancia se centran cada vez más en la sostenibilidad en sentido amplio, mientras que, en las prácticas hacia la primera infancia, ambas teorías y políticas están siendo aplicadas a la vida de diferentes maneras. La meta de esta Conferencia es discutir las relaciones en la primera infancia como la base para un futuro sustentable en vinculación con:

1. La sociedad, la cultura, la comunidad y los espacios 2. Los valores, la moral,el carácter y la educación espiritual 3. Los paradigmas, las teorías y las metodologías de investigación 4. La Pedagogía Relacional 5. El Juego y el Aprendizaje 6. El Curriculum y la Evaluación 7. El Liderazgo y la Calidad 8. La Educación para el Desarrollo Sostenible 9. Los Derechos, la equidad y el respeto a la diversidad 10. La educación profesional, las políticas y la defensa de derechos.

Formas de participación:

Presentación individual (15 minutos + 5 minutos para intercambios) Simposio Auto-organizado (90 minutos) Taller (90 minutes) Presentación de Poster (El presentador debe estar disponible por 60 minutos para el intercambio con los participantes) 15′ de Conversación con… (Mesa redonda de expertos y académicos dispuestos a compartir sus conocimientos, experiencias y reflexiones en un espacio abierto e informal, 15 minutos)

Lugar de encuentro: Centro de Conferencias Tamaris, Hoteles Milenij, Opatija http://www.milenijhoteli.com/opatija/en/index.php Opatija, Croacia http://visitopatija.com/

Fechas importantes:

Apertura Sistema de Presentación de Resúmenes 15 septiembre 2016 Fecha límite de Presentación de Resúmenes 30 enero 2017

Notificación de aceptaciones 01 marzo 2017

Apertura de Inscripciones 01 diciembre 2016 Fecha límite inscripciones tempranas 31 marzo 2017 Cierre de las inscripciones 16 junio 2017

Asamblea Mundial 19 – 20 junio 2017 Conferencia Internacional 21 – 24 junio 2017

Para mayor información acerca de la Conferencia: Website: www.omep.hr E-mail: omep2017@gmail.com

América Latina, el Caribe y PISA: un largo camino por recorrer

Fuente BID / 1 de enero de 2017

Durante los últimos 25 años, los países de América Latina y el Caribe han hecho una fuerte apuesta a la educación como un camino hacia sociedades más igualitarias y prósperas. Hoy, la región gasta en promedio 3 puntos porcentuales más de su PIB en educación que a comienzos de los años 90, y el gasto se aproxima con rapidez a los niveles del mundo desarrollado. La matriculación en escuelas primarias se ha vuelto casi universal y en escuelas secundarias ha aumentado notoriamente, a casi 80%. La educación se entiende como un derecho básico. Millones de niños, que en generaciones anteriores hubieran estado destinados a un futuro de trabajos manuales, ahora tienen muchas más oportunidades educativas y profesionales.

Sin embargo, los resultados recientes del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) revelan que la región tiene un largo camino por recorrer para alcanzar los estándares educativos de muchas partes del mundo desarrollado. PISA consiste en pruebas de matemática, lectura y ciencia que se toman cada tres años entre estudiantes de 15 años y permiten realizar comparaciones entre países y elaborar rankings. Los resultados para América Latina y el Caribe son desalentadores como mucho. Según un análisis realizado por el Sector de Educación del BID, los 10 países de la región están en promedio 2,5 años de educación por detrás del promedio de la OCDE, con rankings bajos en las tres áreas. En ciencia, por ejemplo, la región se ubica en el tercio inferior del ranking. Chile tiene el mejor desempeño al ubicarse en el puesto 44, comparado con Singapur en el primer puesto, Estados Unidos en el puesto 25, y la República Dominicana en el último escalón, en el puesto 70. Además, la mitad de los estudiantes de la región no han alcanzado el nivel de ciencia más básico, donde pueden identificar una explicación apropiada, interpretar datos e identificar la pregunta que se aborda en un experimento simple. Los resultados en otras áreas son similares: alrededor del 46% de los estudiantes no alcanzan el nivel más básico en la prueba de lectura, al igual que el 63% en la de matemática, según un estudio del BID.

Los motivos de estos fracasos son complejos, y van desde un mal desempeño de los padres hasta baja calidad de enseñanza. Pero las ramificaciones se extenderán hacia el futuro. Si América Latina y el Caribe busca conseguir el nivel de ingresos del que disfrutan los países desarrollados, deberá mejorar su educación para que las personas lleguen al mercado laboral con habilidades mucho mejores.

Todo comienza en el hogar. Durante los años de escuela primaria, los padres en la región pasan en promedio 4,5 horas por semana ayudando a sus hijos con su tarea, una cifra comparable a la de Estados Unidos. Además, destinan en promedio alrededor de 6,5% del presupuesto del hogar a gastos relacionados con desarrollar habilidades, incluyendo útiles, transporte y gasto en escuelas privadas. Eso supera apenas el gasto en EE.UU., aunque parte de la diferencia se debe al mayor porcentaje de hogares de la región que envían a sus hijos a escuelas privadas. Pero los padres latinoamericanos sin dudas están comprometidos con la educación y el éxito de sus hijos. No está claro por qué ese compromiso no se traduce en mejores resultados.

Hay algunas pistas. Como reveló un estudio del BID sobre la primera niñez, la incidencia de los castigos corporales duros en ocho países de la región oscila entre 30% y 40%, y según sugieren algunos estudios puede tener efectos socio-emocionales y de aprendizaje duraderos, que se prolongan hasta la adolescencia e incluso la adultez. Además, hay una gran variación entre países y grupos socioeconómicos en la cantidad de tiempo que pasan los padres leyéndoles a sus hijos pequeños, práctica que los ayuda a desarrollar vocabulario y destrezas cognitivas.

En tanto, las escuelas primarias a menudo no logran preparar a los niños para los años posteriores de educación. Un instrumento conocido como Metodología de observación de Stallings ayuda a analizar cómo se utiliza el tiempo dentro de las aulas de escuelas primarias. Según un estudio del Banco Mundial que utiliza ese instrumento, los maestros en la región dedican a la enseñanza entre 25 y 35 puntos porcentuales menos que el nivel de referencia deseable, y de 10 a 20 puntos porcentuales más a la administración del aula. Además, una alta proporción de maestros, según otro estudio, enseña información incorrecta o no corrige a los estudiantes cuando se equivocan. Esos errores se magnifican. Los estudiantes de escuela primaria de la región suelen tener un mal desempeño en las evaluaciones internacionales de habilidades por área en comparación con sus pares de países desarrollados.

Para cuando los estudiantes llegan a la escuela secundaria, puede ser difícil ponerse al día, en especial cuando persisten algunas de las mismas fallas de enseñanza. Por supuesto, algunos sistemas escolares están adoptando ideas innovadoras y captando maestros talentosos para mejorar su desempeño. Y hay variación dentro de la región. A nivel nacional, por ejemplo, tanto Colombia como Perú han logrado mejoras significativas en las tres áreas de las pruebas PISA. Perú es uno de los seis países que mejoran más rápido entre todos los que rinden el examen. Pero al ritmo actual de mejora, Colombia necesitará 29 años para alcanzar los puntajes promedio de la OCDE y Perú necesitará 21 años, según el análisis del BID. Chile, que no ha registrado mejoras en ciencia ni en matemática desde 2000, nunca alcanzará el promedio de la OCDE. Tampoco lo lograrán Brasil, Costa Rica, México ni Uruguay.

La región debe trabajar para lograr un cambio contundente en sus sistemas educativos para poder reducir la pobreza de forma significativa e impulsar la productividad. Comprometerse es clave. No es casualidad que Singapur, que ha dedicado décadas a mejorar su sistema educativo, haya pasado de ser una sociedad mayormente analfabeta a mediados de los años 60 a convertirse en una potencia educativa que obtuvo los resultados de PISA más altos del mundo. Será un largo camino que requiere de investigación, desarrollo y el uso sistemático de evidencia como se sostiene en nuestro próximo libro insignia “Aprender mejor: políticas públicas para el desarrollo de habilidades”, que será publicado por el BID a mediados de 2017.

Los autores de la nota:

Education and religion around the world

31 de Diciembre de 2016. Fuente: PewResearch Center

Resumen: Basándose en encuestas realizadas en 151 países, un estudio analiza el logro educativo entre creyentes de las principales religiones monoteístas del planeta. ¿Existirá una relación entre educación y religión? Veamos que reseña el informe del estudio.

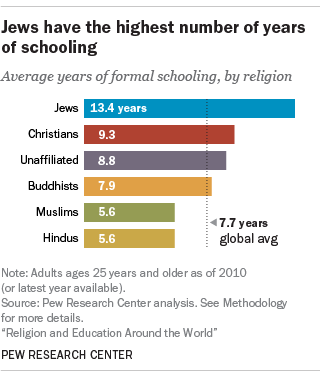

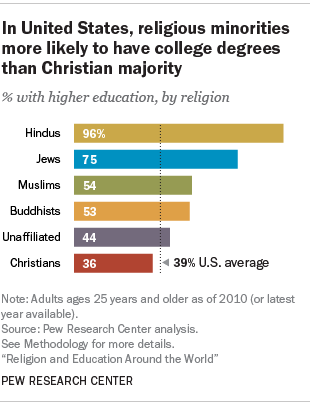

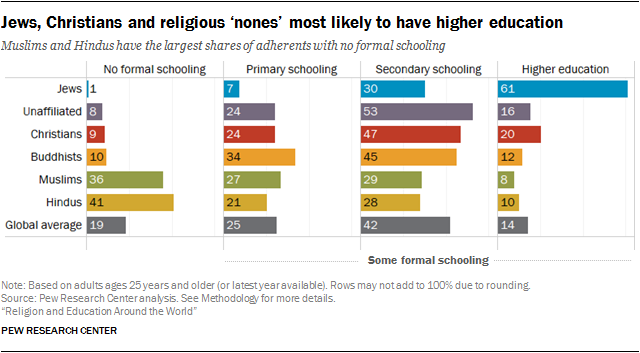

Jews are more highly educated than any other major religious group around the world, while Muslims and Hindus tend to have the fewest years of formal schooling, according to a Pew Research Center global demographic study that shows wide disparities in average educational levels among religious groups.

These gaps in educational attainment are partly a function of where religious groups are concentrated throughout the world. For instance, the vast majority of the world’s Jews live in the United States and Israel – two economically developed countries with high levels of education overall. And low levels of attainment among Hindus reflect the fact that 98% of Hindu adults live in the developing countries of India, Nepal and Bangladesh.

But there also are important differences in educational attainment among religious groups living in the same region, and even the same country. In sub-Saharan Africa, for example, Christians generally have higher average levels of education than Muslims. Some social scientists have attributed this gap primarily to historical factors, including missionary activity during colonial times. (For more on theories about religion’s impact on educational attainment, see Chapter 7.)

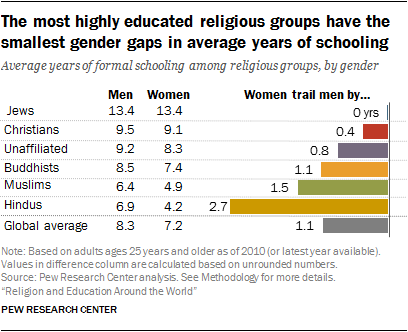

Drawing on census and survey data from 151 countries, the study also finds large gender gaps in educational attainment within some major world religions. For example, Muslim women around the globe have an average of 4.9 years of schooling, compared with 6.4 years among Muslim men. And formal education is especially low among Hindu women, who have 4.2 years of schooling on average, compared with 6.9 years among Hindu men.

Drawing on census and survey data from 151 countries, the study also finds large gender gaps in educational attainment within some major world religions. For example, Muslim women around the globe have an average of 4.9 years of schooling, compared with 6.4 years among Muslim men. And formal education is especially low among Hindu women, who have 4.2 years of schooling on average, compared with 6.9 years among Hindu men.

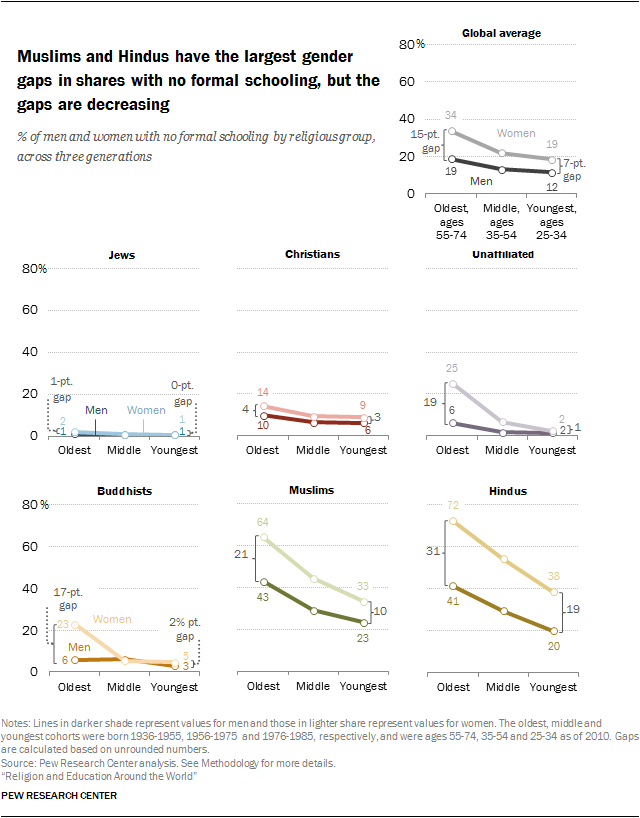

Yet many of these disparities appear to be decreasing over time, as the religious groups with the lowest average levels of education – Muslims and Hindus – have made the biggest educational gains in recent generations, and as the gender gaps within some religions have diminished, according to Pew Research Center’s analysis.

At present, Jewish adults (ages 25 and older) have a global average of 13 years of formal schooling, compared with approximately nine years among Christians, eight years among Buddhists and six years among Muslims and Hindus. Religiously unaffiliated adults – those who describe their religion as atheist, agnostic or “nothing in particular” – have spent an average of nine years in school, a little less than Christian adults worldwide.1

At present, Jewish adults (ages 25 and older) have a global average of 13 years of formal schooling, compared with approximately nine years among Christians, eight years among Buddhists and six years among Muslims and Hindus. Religiously unaffiliated adults – those who describe their religion as atheist, agnostic or “nothing in particular” – have spent an average of nine years in school, a little less than Christian adults worldwide.1

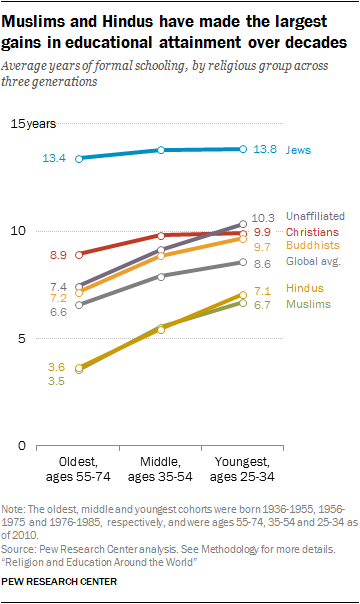

But the number of years of schooling received by the average adult in all the religious groups studied has been rising in recent decades, with the greatest overall gains made by the groups that had lagged furthest behind.

For instance, the youngest Hindu adults in the study (those born between 1976 and 1985) have spent an average of 7.1 years in school, nearly double the amount of schooling received by the oldest Hindus in the study (those born between 1936 and 1955). The youngest Muslims have made similar gains, receiving approximately three more years of schooling, on average, than their counterparts born a few decades earlier, as have the youngest Buddhists, who acquired 2.5 more years of schooling.

Over the same time frame, by contrast, Christians gained an average of just one more year of schooling, and Jews recorded an average gain of less than half a year of additional schooling.

Meanwhile, the youngest generation of religiously unaffiliated adults – sometimes called religious “nones” – in the study has gained so much ground (2.9 more years of schooling than the oldest generation of religious “nones” analyzed) that it has surpassed Christians in average number of years of schooling worldwide (10.3 years among the youngest unaffiliated adults vs. 9.9 years among the youngest Christians).

Gender gaps also are narrowing somewhat. In the oldest generation, across all the major religious groups, men received more years of schooling, on average, than women. But the youngest generations of Christian, Buddhist and unaffiliated women have achieved parity with their male counterparts in average years of schooling. And among the youngest Jewish adults, Jewish women have spent nearly one more year in school, on average, than Jewish men.

These are among the key findings of Pew Research Center’s new demographic study. A prior study by researchers at an Austrian institute, the Wittgenstein Centre for Demography and Human Capital, looked at differences in educational attainment by age and gender.2 The new study is the first comprehensive examination of differences in educational levels by religion. Wittgenstein Centre researchers Michaela Potančoková and Marcin Stonawski collaborated with Pew Research Center researchers to compile and standardize this data.

Religions vary in educational attainment

About one-in-five adults globally – but twice as many Muslims and Hindus – have received no schooling at all

Despite recent gains by young adults, formal schooling is neither universal nor equal around the world. The global norm is barely more than a primary education – an average of about eight years of formal schooling for men and seven years for women.

At the high end of the spectrum, 14% of adults ages 25 and older (including 15% of men and 13% of women) have a university degree or some other kind of higher education, such as advanced vocational training after high school. But an even larger percentage – about one-in-five adults (19%) worldwide, or more than 680 million people – have no formal schooling at all.

Education levels vary a great deal by religion. About four-in-ten Hindus (41%) and more than one-third of Muslims (36%) in the study have no formal schooling. In other religious groups, the shares without any schooling range from 10% of Buddhists to 1% of Jews, while a majority of Jewish adults (61%) have post-secondary degrees.3

Hindus and Muslims have made big advances in educational attainment

The study finds the religious groups with the lowest levels of education are also the ones that have made the biggest gains in educational attainment in recent decades.

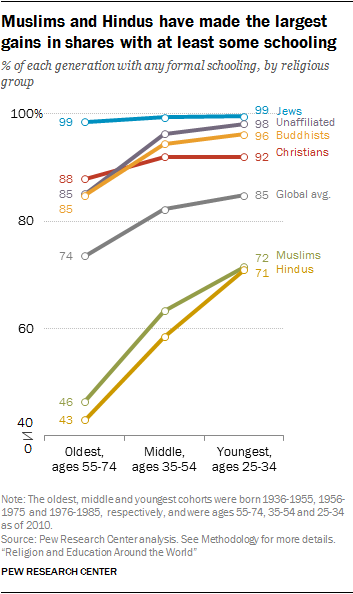

Over three recent generations, the share of Hindus with at least some formal schooling rose by 28 percentage points, from 43% among the oldest Hindus in the study to 71% among the youngest. Muslims, meanwhile, registered a 25-point increase, from 46% among the oldest Muslims to 72% among the youngest.

Over three recent generations, the share of Hindus with at least some formal schooling rose by 28 percentage points, from 43% among the oldest Hindus in the study to 71% among the youngest. Muslims, meanwhile, registered a 25-point increase, from 46% among the oldest Muslims to 72% among the youngest.

Christians, Buddhists and religious “nones” have made more modest gains in basic education, but they started from a higher base. Among the oldest generation in the study, large majorities of these three religious groups received at least some formal education; among the youngest Christians, Buddhists and religious “nones,” more than nine-in-ten have received at least some schooling.

The share of Jews with at least some schooling has remained virtually universal across generations at 99%.

Declining gender gaps in formal education

In this study, more women than men have no formal education: As of 2010, an estimated 432 million women (23% of all women ages 25 and older) and 250 million men (14% of all men) lacked any formal education.

In some religious groups, the gender gaps in acquiring any formal education are particularly large. For example, just over half of Hindu women (53%) have received no formal schooling, compared with 29% of Hindu men, a difference of 24 percentage points. Among Muslims worldwide, 43% of women and 30% of men have no formal schooling, a 13-point gap. In other religions, the gender differences in the shares with no formal schooling are smaller, ranging from 9 points among the religiously unaffiliated to just 1 point among Jews.

But Hindus have substantially narrowed the gender gap in primary schooling, as shares of Hindu women with no formal schooling decreased across the three generations studied. Among the oldest Hindus, 72% of women and 41% of men have no formal schooling. But among the youngest Hindus in the study, the gender gap is smaller, as 38% of women and 20% of men have no formal schooling.

Muslims also have reduced the gender gap across generations by 11 percentage points. But in the youngest generation, a 10-point difference remains: 33% of Muslim women and 23% of Muslim men have no formal schooling. Among religiously unaffiliated adults and Buddhists worldwide, meanwhile, the gender gap in the shares with no formal schooling has virtually disappeared.

Reversal of some gender gaps in higher education

Worldwide, among all adults in the study, slightly more men than women hold post-secondary degrees (15% vs. 13%). But across generations, women have been outpacing men in reaching higher levels of education. As a result, in the youngest generation, the share of women with post-secondary degrees is comparable to the share of men (17% each).

In the youngest generation of three faith groups – Jews, Christians and the religiously unaffiliated – the gender gap in higher education has actually reversed. The biggest reversal has happened among Jews. Among the oldest generation of Jews, more men (66%) than women (59%) hold post-secondary degrees. But among the youngest Jewish adults worldwide, 69% of women and 57% of men have such degrees. In other words, a 7-point gender gap in the oldest generation (with more men than women holding advanced degrees) is now a 12-point gender gap in the other direction, with more women than men in the youngest generation of Jews holding degrees. (See Chapter 6 for details.)

Christians and religiously unaffiliated people have experienced similar – although not as dramatic – reversals of the gender gap in post-secondary education. Among Christians, the gender gap among those in the oldest adult cohort – 21% of men with higher education vs. 17% of women – has flipped among the youngest so that more women than men now hold degrees (25% of women vs. 20% of men). Similarly, among religiously unaffiliated people, the 3-point gender gap in the oldest generation (with more men than women having higher education) is now a 3-point gap in the other direction in the youngest generation, with more women than men earning post-secondary degrees.

Meanwhile, the gender gap in higher education has narrowed for Buddhists (by 5 points) and Muslims (by 3 points). Among the youngest generations in those groups, roughly equal shares of women and men hold higher degrees – 19% each among Buddhists and 11% and 9% among Muslim men and women, respectively. The gender gap in post-secondary education among Hindus has held steady across generations. In the youngest cohort of Hindus, more men than women still have post-secondary degrees (17% of men vs. 11% of women).

Both religion and region matter for educational attainment

Within the world’s major religious groups, there are often large variations in educational attainment depending on the country or region of the world in which adherents live. Muslims in Europe, for example, have more years of schooling, on average, than Muslims in the Middle East. This is because education levels are affected by many factors other than religion, including socioeconomic conditions, government resources and migration policies, the presence or absence of armed conflict and the prevalence of child labor and marriage.

At the same time, this study finds that even under the same regional or national conditions, there often are differences in education attainment among those within religious groups. Here are some findings from this report that illustrate both the diversity within the same religious group across different regions of the world, and the diversity within the same region among religious groups:

There is a large and pervasive gap in educational attainment between Muslims and Christians in sub-Saharan Africa. By all attainment measures, Muslim adults in the region – both women and men – are far less educated than their Christian counterparts. For instance, Muslims are more than twice as likely as Christians in sub-Saharan Africa to have no formal schooling (65% vs. 30%). Moreover, despite growth in the share of adults with any formal schooling in recent decades, the Muslim-Christian attainment gap has widened across generations, largely because Muslims have not kept pace with educational gains made by Christians. (See Chapter 1 for more on the Muslim-Christian gap in sub-Saharan Africa, and Chapter 7 for a discussion of possible explanations.)

There is a large and pervasive gap in educational attainment between Muslims and Christians in sub-Saharan Africa. By all attainment measures, Muslim adults in the region – both women and men – are far less educated than their Christian counterparts. For instance, Muslims are more than twice as likely as Christians in sub-Saharan Africa to have no formal schooling (65% vs. 30%). Moreover, despite growth in the share of adults with any formal schooling in recent decades, the Muslim-Christian attainment gap has widened across generations, largely because Muslims have not kept pace with educational gains made by Christians. (See Chapter 1 for more on the Muslim-Christian gap in sub-Saharan Africa, and Chapter 7 for a discussion of possible explanations.)- Also in sub-Saharan Africa, the Muslim gender gap in education has remained largely unchanged across generations – and even widened slightly by some measures of attainment analyzed in this study. Although the youngest Muslim women in this region are making educational gains compared with their elders, they are making them at a slightly slower rate than their male peers. This pattern differs from some other regions, where Muslim women are generally making educational gains at a faster pace than Muslim men, thus narrowing the gender gap. (See Chapter 1 for details.)

- Christians have remained fairly stable at the global level in their overall educational attainment over three generations. But their attainment varies considerably by region. As the largest of the world’s major religious groups (numbering about 2.2 billion overall, including children, as of 2010), Christians also are the most widely dispersed faith group, with hundreds of millions of adherents in sub-Saharan Africa, the Asia-Pacific, Europe, North America and Latin America and the Caribbean. Christians in Europe and North America tend to be much more highly educated than those in sub-Saharan Africa, for instance, although African Christians are making rapid educational gains across generations. (See Chapter 2 for more detail on educational attainment among Christians.)

- Jews also have remained stable in their already high levels of educational attainment over recent generations. But Jews, unlike Christians, are a much smaller and more localized population, with a large majority of all Jews worldwide living in just two countries – Israel and the United States – where educational attainment is relatively high overall. (Chapter 6 explores data on Jews in more detail.)

- At the global level, religiously unaffiliated adults have 1.3 more years of schooling, on average, than religiously affiliated adults (8.8 versus 7.5). One possible reason for this is that unaffiliated people are disproportionately concentrated in countries with relatively high overall levels of educational attainment, while the religiously affiliated are more dispersed across countries with both high and low levels of attainment. However, the unaffiliated are not consistently better educated than their religiously affiliated compatriots when looked at country by country. In the 76 countries with data available on the youngest generation of unaffiliated adults (born 1976-1985), they have a similar number of years of schooling as their religiously affiliated peers in 33 countries; they are less educated in 27 countries, and they are more highly educated than the affiliated in 16 countries. (See sidebar in Chapter 3 for more details on the unaffiliated and secularization theory.)

- Hindus in India, who make up a large majority of the country’s population (and more than 90% of the world’s Hindus), have relatively low levels of educational attainment – a nationwide average of 5.5 years of schooling. While they are more highly educated than Muslims in India (14% of the country’s population), they lag behind Christians (2.5% of India’s population). By contrast, fully 87% of Hindus living in North America hold post-secondary degrees – a higher share than any other major religious group in the region. (See Chapter 5 on Hindu educational attainment.)

Religious minorities often have more education, on average, than a country’s majority religious group, particularly when the minority group is largely foreign born and comes from a distant country. In these cases, immigrants often were explicitly selected under immigration policies that favor highly skilled applicants. In addition, it is often the well-educated who manage to overcome the financial and logistical challenges faced by those who wish to leave their homeland for a new, far-off country. For instance, in the U.S., where Christians make up the majority of the adult population, Hindus and Muslims are much more likely than Christians to have post-secondary degrees. And unlike Christians, large majorities of Hindus and Muslims were born outside the United States (87% of Hindus and 64% of Muslims compared with 14% of Christians, according to a 2014 Pew Research Center survey). 4

Religious minorities often have more education, on average, than a country’s majority religious group, particularly when the minority group is largely foreign born and comes from a distant country. In these cases, immigrants often were explicitly selected under immigration policies that favor highly skilled applicants. In addition, it is often the well-educated who manage to overcome the financial and logistical challenges faced by those who wish to leave their homeland for a new, far-off country. For instance, in the U.S., where Christians make up the majority of the adult population, Hindus and Muslims are much more likely than Christians to have post-secondary degrees. And unlike Christians, large majorities of Hindus and Muslims were born outside the United States (87% of Hindus and 64% of Muslims compared with 14% of Christians, according to a 2014 Pew Research Center survey). 4

A note about this analysis

This report looks at average educational levels among adherents of five major world religions – Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism and Judaism – as well as among the religiously unaffiliated.

Educational systems vary enormously around the world; this report does not attempt to analyze differences in educational quality, but focuses primarily on educational attainment in terms of number of years of schooling. It distinguishes among four broad levels of educational attainment: no formal schooling (less than one year of primary school), primary education (completion of at least one grade of primary school), some secondary education (but no degree beyond high school) and post-secondary education (completion of some kind of college, university or vocational degree beyond high school, also referred to in this report as “higher education”). For comparability across countries, these educational categories are based on the International Standard Classification of Education (ISCED 1997; see Methodology for more details).

To measure changes over recent generations, the report looks at three birth cohorts: the “oldest” (born 1936-1955), “middle” (born 1956-1975) and “youngest” (born 1976-1985). These generations roughly correspond, respectively, to people ages 55 to 74, 35 to 54 and 25 to 34 as of 2010, the most recent year for which detailed census data are available in many countries. Whenever this report refers to “adults,” it means people who were 25 or older in 2010 (or, in some cases, the most recent year for which data are available).

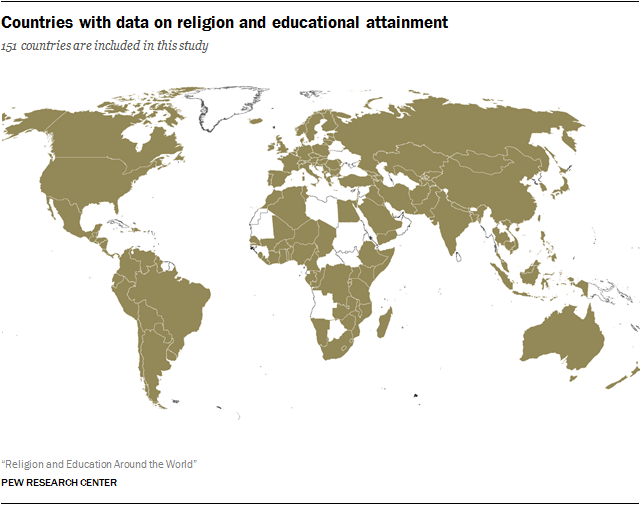

The report presents figures at the global and regional levels but also includes select country-level data as illustrations of larger trends. It includes data from 151 countries, collectively representing 95% of the 3.6 billion people around the world who were 25 or older in 2010. Analyses of change across generations include data from 130 countries with available data on all three birth cohorts, representing 87% of the world’s population in 2010 ages 25 to 74.

The approach in this report is primarily descriptive: It lays out the differences in educational levels among religious groups without attempting to explain the reasons for those differences. Chapter 7 outlines some of the ways that social scientists think religion may influence educational attainment.

In this study, the world is divided into six regions. It includes data from 35 countries in the Asia-Pacific region; 36 countries in Europe, including Russia; 30 countries in Latin America and the Caribbean, including Central America and Mexico; 12 countries in the Middle East-North Africa region; Canada and the United States in North America; and 36 countries in sub-Saharan Africa.

Fuente: http://www.pewforum.org/2016/12/13/religion-and-education-around-the-world/

Agenda 2030, el desafío del primer año de implementación

Esta es una ambiciosa plataforma lanzada desde Naciones Unidas para transformar el mundo en un lugar de progreso humano inclusivo y armonía con la naturaleza.

Adoptada en septiembre de 2015 por los 193 Estados miembros de la ONU, la nueva agenda, que da continuidad a las metas del milenio fijadas para el período 2000-2015, consiste en 17 objetivos de desarrollo para los próximos 15 años, con la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades como centro.

A juicio del asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Agenda 2030 y el cambio climático, David Nabarro, aunque resta un largo camino por andar, el año que concluye deja significativos progresos.

‘Creo que lo más importante es que los gobiernos han reaccionado de una manera muy favorable, porque han colocado los objetivos de desarrollo sostenible en la prioridad de su gestión’, afirmó en entrevista con Prensa Latina.

De acuerdo con el experto, se apreció interés en internacionalizar la meta de no dejar a nadie atrás, consigna que guía la agenda, algo fundamental en un mundo de tantas diferencias entre ricos y pobres.

Necesitamos a partir de ahora el compromiso de los líderes mundiales y el decisivo aporte de todas las sociedades, para traducir en realidad los 17 objetivos trazados en septiembre de 2015, advirtió el médico británico, encargado de coordinar los esfuerzos para derrotar la epidemia de ébola en África Occidental y con la responsabilidad actual de hacer lo mismo con el cólera en Haití.

Nabarro consideró que el éxito de alcanzar las transformaciones propuestas pasa por una alianza entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los académicos, con la cual los jóvenes se sientan plenamente identificados.

LO QUE BUSCA CAMBIAR LA AMBICIOSA AGENDA

El calificativo de ambiciosa encaja a la perfección en el caso de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, a partir del enorme sufrimiento humano que intenta superar.

Erradicar la pobreza en todas sus formas, el primero de los 17 objetivos, representa un complejo reto, porque el flagelo azota en su variante más extrema a 830 millones de personas; mientras la eliminación del hambre -la segunda meta- busca poner fin a la situación que viven alrededor de 800 millones de seres humanos.

La mayoría de los afectados por la pobreza extrema y la carencia de alimentos residen en los países en desarrollo.

Según la ONU, anualmente mueren más de seis millones de niños menores de cinco años, la mitad de ellos por una pobre nutrición, fenómeno concentrado en África Subsahariana y el sur del continente asiático.

No menos urgente y difícil resulta materializar los objetivos del acceso inclusivo a la salud, la educación y la sanidad, así como el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género.

Las estadísticas de Naciones Unidas reflejan a 57 millones de niños fuera de las aulas en el planeta, a una de cada tres féminas golpeadas por la violencia y a dos mil 400 millones de personas con falta de acceso a condiciones básicas de sanidad, en particular a baños o letrinas.

La Agenda contiene además las metas de llevar para 2030 la energía sostenible y moderna a todos, el impulso al crecimiento económico y el empleo decente, la promoción de ciudades y asentamientos humanos seguros e inclusivos y el alcance de patrones sostenibles de producción y consumo.

También establece la lucha contra el cambio climático, la protección de los océanos y los bosques, y el combate a la desertificación y la pérdida de la biodiversidad.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que la Agenda 2030 representa una oportunidad de hacer del planeta un lugar más digno, donde desaparezca la pobreza en todas sus formas.

Por su parte, el presidente de la Asamblea General en su 71 Período de Sesiones, Peter Thomson, destacó el objetivo central de la plataforma de progreso humano, no dejar a nadie atrás en el desarrollo sostenible.

Ambos coincidieron en la importancia de la voluntad política y del compromiso de los gobiernos y de toda la sociedad, en aras de traducir en progresos concretos la agenda.

PENSAR EN LOS MÁS VULNERABLES

De acuerdo con la directora del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, Paloma Durán, la implementación de los 17 objetivos constituye un desafío sin precedentes para la humanidad.

‘Lo que importa es que las personas en situación vulnerable mejoren su vida’, afirmó en entrevista con Prensa Latina.

Para la catedrática española, esa meta implica la responsabilidad de todos los países, tanto en desarrollo como industrializados, de invertir recursos y crear el clima social adecuado para la materialización de los objetivos de la Agenda 2030, una iniciativa adoptada el año pasado para reducir la pobreza y las desigualdades.

Esto requiere voluntad para la toma de decisiones, pero también posturas prácticas en sintonía con las situaciones en el terreno, subrayó.

A su juicio, se ha consolidado en este año la voluntad política de los Estados miembros de la ONU para convertir en resultados la nueva agenda, aunque es muy pronto para realizar evaluaciones sobre el progreso en la implementación.

Según Durán, el sistema de las Naciones Unidas hace su parte, trabajando en diferentes instrumentos para la correcta implementación de las metas acordadas en septiembre de 2015.

En el caso del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ejecuta programas en 22 países por 70 millones de dólares, precisó.

La experta aseguró que los resultados son alentadores, porque han mejorado la vida de al menos un millón de seres humanos.

Eso es nada comparado con las necesidades existentes, pero me parece que demuestra que los que hacemos tiene un impacto real en las personas vulnerables, destacó.

Fuente noticia: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=52691&SEO=agenda-2030-el-desafio-del-primer-ano-de-implementacion

Autor imagen: Paolo Calleri | Karikaturist

Los cristianos de todo el mundo celebran el nacimiento de Jesús

24 de diciembre de 2016/ Autor: GONZALO MUÑOZ

Los cristianos de todo el mundo, católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, coptos… millones en los cinco continentes, muchos de ellos perseguidos por sus creencias religiosas, celebran hoy el Nacimiento de Jesús de Nazaret.

Pero el día exacto del nacimiento de la figura que da origen a su fe no ha quedado registrado en la Biblia.

El Evangelio narra la historia del nacimiento de Jesús, en tiempos del emperador romano Augusto César, y del rey judío Herodes, en una aldea llamada Belén en la región de Judea, bajo la autoridad civil del gobernador de Siria, de nombre Cirenio. Todos estos nombres son de personas y sitios reales, que pasaron a formar parte de la Historia.

Los historiadores coinciden en que era costumbre del Imperio Romano imponer por la fuerza una rigurosa administración en los territorios conquistados. No era raro que, por esa razón, el Emperador ordenase censos fiscales cada vez que lo considerase oportuno. Este era uno de esos casos y, entre todos los habitantes que debían empadronarse estaba el joven matrimonio de José y María.

Desde su casamiento vivían en Nazaret, en la región de Galilea, donde José tenía su taller de carpintería; y María estaba embarazada de su primer hijo. Así y todo, tuvieron que recorrer unos 110 kilómetros hacia el sur, para cumplir con el censo en la “ciudad de David”, pues ambos eran descendientes del rey más amado en Israel. Como todos los albergues y posadas habían sido ocupados, a causa del censo, el matrimonio consiguió el sitio menos apropiado para una madre con trabajos de parto: un establo.

Todo lo narrado hasta aquí está en el Evangelio escrito por el médico de nombre Lucas (Cap. 1:26-80; 2:1-52) y también en el Evangelio escrito por el ex cobrador de impuestos Mateo (Cap.1:1-25; 2:1-23).

Sin embargo, el día exacto del nacimiento del Jesús no ha quedado taxativamente registrado en la Biblia; tampoco en la historia secular.

¿Nació Jesús el 24 o el 25 de diciembre?

Hay sobrados motivos para pensar que no fue en ninguna de esas dos tradicionales fechas. No tenemos ninguna información acerca de que los primeros cristianos celebrasen la Navidad, en los tres primeros siglos de la iglesia; menos, que el día de nacimiento fuese en el mes de diciembre, cuando es invierno en esa región.

La costumbre pastoril en época de primavera y verano en la antigua Palestina, era la de hacer pastar a los rebaños en corrales de campo con pasturas en las noches de temperatura templada o suave. En esos días no guardaban a sus ovejas en el establo que usaban en otoño, invierno y días inclementes. Porque estaban afuera, cuidando el rebaño de los lobos, los pastores vieron a los ángeles cantando la buena noticia de que un Salvador había nacido en la ciudad de David.

Por lo tanto, puede inferirse que sólo podría haber ocurrido hasta alrededor del 21 de setiembre, que es cuando comienza el otoño en esa región.

¿Por qué entonces diciembre?

La información que existe de una fiesta próxima a la Navidad es la del 18 de diciembre, cuando se celebraba el solsticio de invierno, llamada «Sol Invictus», un culto al sol proveniente de la antigua Babilonia. Es bien sabido que el típico sincretismo del Imperio Romano les llevaba a incorporar rituales de las culturas propias de los países que dominaban. Ese día era propicio para sus orgías, en las que el sentido común y la razón eran adormecidos.

Como el mismo periódico del Vaticano L’Osservatore Romano explica, “la fecha del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús fue escogida por la Iglesia de Roma pagana. Este día estaba dedicado al dios Sol. Aunque el cristianismo ya estaba asentado en Roma a partir del edicto de Constantino, el mito del dios Sol todavía estaba muy difundido, especialmente entre los soldados romanos. Las festividades que giraban en torno al 25 de diciembre estaban tan arraigadas en la tradición popular que la Iglesia de Roma pensó darle a esa fecha un sentido religioso cristiano”. Para ello, se sustituyó al dios Sol por Jesucristo, el verdadero Sol de Justicia para los cristianos.

Hasta aquí los hechos históricos.

Sin embargo, los cristianos no celebran una fecha, sino un evento en lo que consideran la historia de la salvación que da sentido a su fe. De ahí que no sea relevante en su creencias que aquél a quien consideran su Salvador haya nacido un 24 o 25 de diciembre, 21 siglos atrás

¿Una fiesta necesaria?

“La Navidad es una fiesta necesaria; necesitamos un aniversario durante el cual podamos lamentar todas las imperfecciones de nuestras relaciones humanas. Es la fiesta del fracaso, triste pero consoladora”, escribió Graham Greene.

Fuente del Reportaje:

http://www.teinteresa.es/cultura/cristianos-mundo-celebran-nacimiento-Jesus_0_1711028884.html

UNICEF: Educación básica e igualdad entre los géneros

UNICEF/24 septiembre de 2016/Fuente: UNICEF

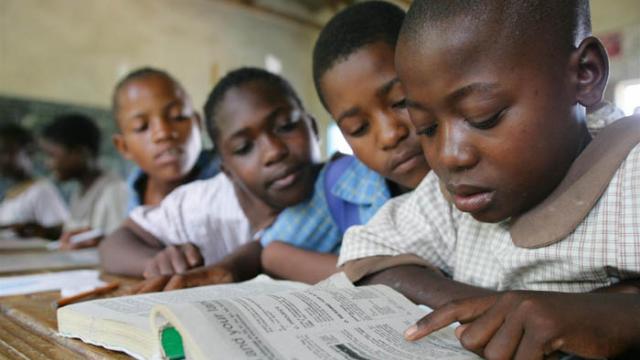

Los estudiantes trabajan en pupitres compartidos durante una clase de 4º curso de primaria de una escuela de la aldea de Kigeyo, Rwanda occidental.

La educación es un derecho humano fundamental, y es inherente a todos los niños y niñas. Es crucial para nuestro desarrollo como individuos y de la sociedad, y contribuye a sentar los cimientos para un futuro fructífero y productivo. Velando por que los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad, basada en los derechos fundamentales y en la igualdad entre los géneros, estamos creando una onda expansiva de oportunidades que incidirá en las generaciones venideras.

La educación contribuye a mejorar la vida y a erradicar el círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad, allanando el terreno para un desarrollo sostenible. A través de una educación básica de calidad, los niños y niñas adquieren el conocimiento y las aptitudes necesarios para adoptar formas de vida saludables, protegerse del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, y asumir un papel activo en la toma de decisiones de índole social, económica y política a medida que transitan desde la adolescencia a la edad adulta. Los adultos que han recibido una formación suelen tener menos descendencia, están más informados acerca de las prácticas óptimas para criar a su progenie y se preocupan de que sus hijos e hijas comiencen la escuela a su debido momento y de que estén preparados para aprender.

Además, un método educativo basado en los derechos fundamentales puede abordar algunas de las desigualdades más arraigadas en la sociedad, debido a las cuales millones de menores de edad, en especial niñas, se ven condenados a una vida desprovista de una educación de calidad, y en consecuencia, a una vida de oportunidades perdidas.

UNICEF trabaja incesantemente con el fin de asegurar que todos los niños y niñas –con independencia de su género, etnicidad, su entorno y circunstancias socioeconómicas– tengan acceso a una educación de calidad. Nuestro objetivo primordial es lograr la igualdad entre los géneros y eliminar las disparidades de todo tipo. Nuestros innovadores programas e iniciativas van dirigidos a esos niños y niñas de todo el mundo que se hallan en situación de desventaja: los excluidos, los vulnerables y aquellos a quienes nadie ve.

Colaboramos con una amplia variedad de aliados a escala local, nacional e internacional al objeto de alcanzar las metas relativas a la educación y la igualdad entre los géneros previstas en la Declaración del Milenio 6 y en la Declaración sobre Educación para Todos, y de generar los cambios estructurales básicos necesarios para conquistar la justicia social y la igualdad para todos.

En el mundo hay demasiados niños y niñas desescolarizados o que reciben una educación intermitente o deficiente. Cada uno de estos niños y niñas tiene un sueño que quizás no se cumpla nunca y un potencial que quizás jamás se desarrolle. Garantizando que todos los niños y niñas tienen acceso a una educación de calidad sentamos los cimientos para el desarrollo, la transformación, la innovación, la oportunidad y la igualdad.

Sea en tiempos de crisis o de paz, en las ciudades o en aldeas remotas, nuestros esfuerzos se consagran a la consecución de un objetivo fundamental y de carácter no negociable: una educación de calidad para todos.

Users Today : 7

Users Today : 7 Total Users : 35460138

Total Users : 35460138 Views Today : 11

Views Today : 11 Total views : 3418794

Total views : 3418794