Por: Luciana Vasquez

Con una decidida conceptualización tecnológica y utilitaria a la hora de definir la estrategia y los objetivos educativos de los próximos cinco años, por lo menos, el macrismo porteño, liderado por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, presenta hoy en sociedad la utopía educativa con la que sueñan para la ciudad. La matriz tecnológica, por un lado, y por el otro, la aspiración de calidad, un leitmotivhistórico de la gestión macrista en la Capital, de cuando la polarización con el kirchnerismo enfrentaba calidad versus inclusión, dan forma a la propuesta. Hay algunas cuestiones para analizar.

Primero, en cuanto a la matriz tecnológica que moldea la reforma, se destaca el objetivo de la educación enunciado: «Que los alumnos sean creadores de tecnología y no sólo usuarios, generadores de información, ciudadanos digitales responsables con la tecnología». La definición es tan contundente como polémica y lo es por la misma razón: porque, a lo largo de toda la propuesta, se plantea sin vueltas un fuerte alineamiento de la estrategia educativa con el proceso tecnológico y esto en dos aspectos.

La experiencia pedagógica cada vez más atravesada por la presencia ubicua de tecnología en las aulas y la enseñanza de programación, siempre sujeta al recambio tecnológico, como materia obligatoria desde la sala de cinco años son dos elementos estructuradores axiales de la visión educativa del larretismo.

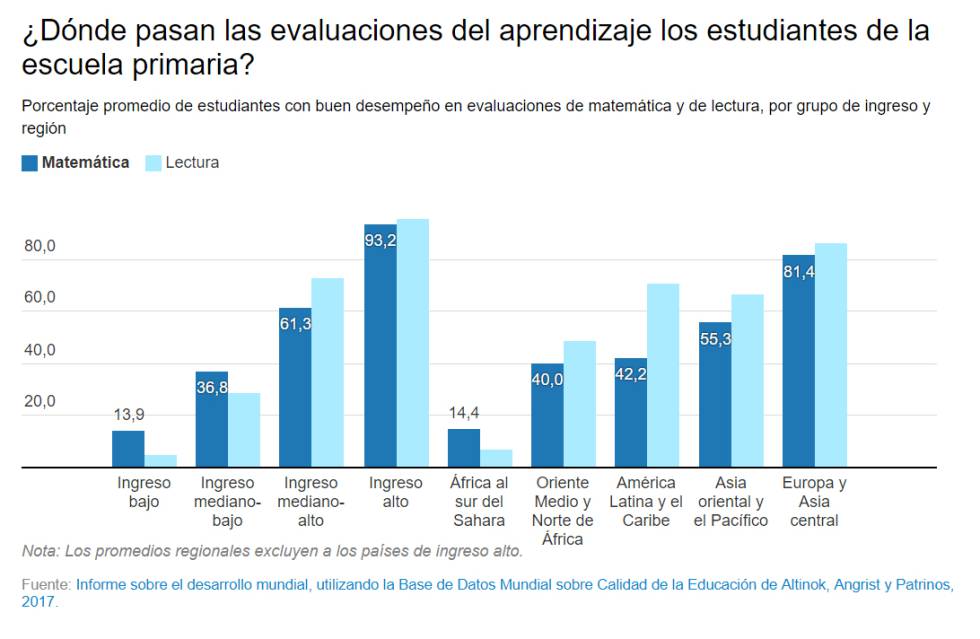

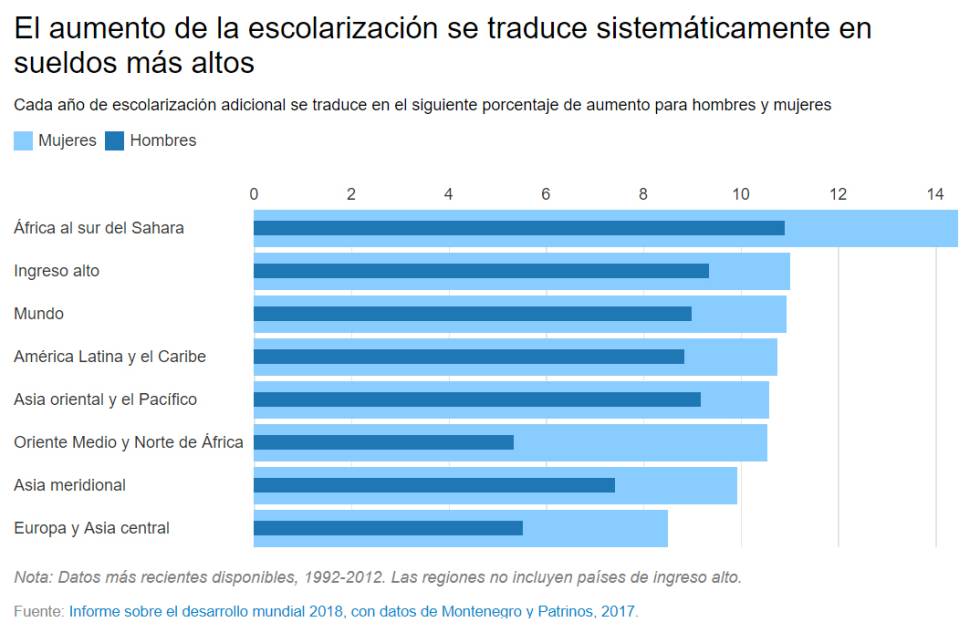

Un sistema educativo efectivo tiene que contribuir a la empleabilidad futura. Pero el riesgo es que una educación demasiado orientada al cambio tecnológico actual y menos a destacar la construcción de habilidades cognitivas básicas como matemáticas y de lenguaje quite flexibilidad futura a sus estudiantes para enfrentar disrupciones impensadas todavía. Es decir, ponga obstáculos al famoso «aprender a aprender».

El punto de partida de la «transformación» presenta un desafío para la gestión de Larreta porque el escenario a transformar es la herencia educativa pasada que, en el caso de la ciudad, es tan macrista como su presente. Y en ese aspecto, la propuesta futura evita cualquier diagnóstico que cargue las tintas sobre el legado de las gestiones anteriores de su mismo partido, es decir, sobre la efectividad de las administraciones de Mauricio Macri en la Capital, con deudas de calidad de aprendizajes en áreas básicas.

La idea es esta: sobre las bases de los logros alcanzados, ahora se trata de producir un cambio copernicano en el modo en que se realiza el «proceso educativo» para adaptarlo al siglo XXI.

Según la propuesta, hay una serie de logros educativos ya alcanzados en la ciudad: aumento real del presupuesto educativo, construcción de escuelas, leve mejora en la matrícula de la escuela pública y mejoras significativas en la calidad de los aprendizajes, la bandera macrista, comprobada, según el documento, en el rendimiento en matemática que mostró la ciudad en las últimas pruebas PISA. El documento soslaya el hecho de que la confiabilidad de esos resultados, en realidad, resultó cuestionable.

Y por último, ya en el terreno de la calidad educativa, esa esquiva bandera macrista, de los dos cambios copernicanos que propone el documento, uno de ellos apunta directamente a ese aspecto. Se trata de la creación de una universidad pública para formar maestros y profesores. La idea es prestigiar la profesión docente convirtiéndola en carrera universitaria.

La propuesta es interesante pero exigirá una implementación muy rigurosa para que no termine convertida en un packaging distinto de lo mismo. Por un lado, demandará profesores universitarios de altísima calidad especializados en formar maestros, que no abundan, y por el otro, deberá plantearse cómo minimizar la baja formación de los aspirantes a la carrera docente. El modelo de Finlandia, con docentes formados en la universidad, no cuadra: allí, sólo ingresa a la carrera el 5% de los aspirantes.

El otro cambio de 180 grados que trae la propuesta es la tan debatida «Secundaria del Futuro» que comenzará a implementarse en 19 escuelas en su primer año en 2018. La presentación oficial sigue sin brindar las precisiones necesarias acerca de la transformación que afrontará la secundaria pública de la ciudad

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2084503-una-concepcion-tecnologica-para-el-futuro-educativo

Imagen de archiv OVE

Users Today : 47

Users Today : 47 Total Users : 35415322

Total Users : 35415322 Views Today : 54

Views Today : 54 Total views : 3348284

Total views : 3348284