“Cuba es una identidad central del Sur global. En el arte como en las ciencias, se fusionan las culturas indo-africanas con la modernidad del socialismo”

(L. Vasapollo, L. Rosati, R. Martufi, V. Vasapollo)

Cuba representa un punto de referencia fundamental para quienes se interesan en el movimiento revolucionario. No solo es importante para la Revolución de 1959, sino también por la forma en que la idea de José Martí se fusionó con el socialismo cubano y ha influido en la cultura y la política de la isla. La “Escuela Decolonial Marxista de Economía Crítica Antropológica,” fundada por Luciano Vasapollo, decano de Economía en la Universidad La Sapienza de Roma, reflexiona sobre estos aspectos. El grupo de trabajo también incluye a Rita Martufi, Luigi Rosati, Mirella Madafferi y Viviana Vasapollo.

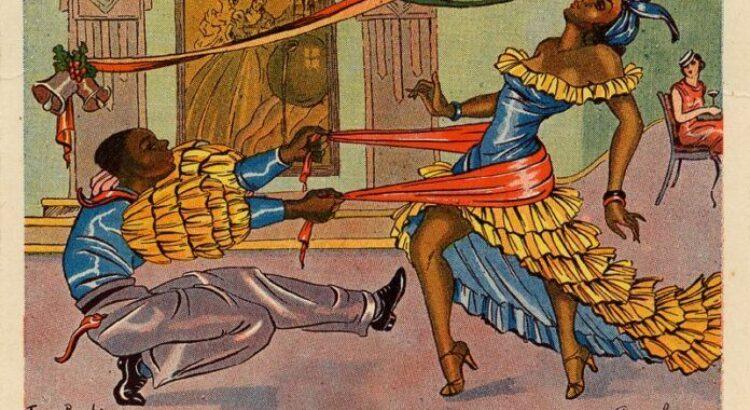

Viviana Vasapollo, después de obtener su doctorado en arqueología, se enfoca en el binomio Cuba-Danza/Música, ya que el estilo del pueblo cubano está estrechamente ligado a esta expresión artística que caracteriza y acompaña todos los momentos de la vida en la isla, ya sea a través del canto, la ejecución instrumental o el baile.

En Cuba han surgido muchos estilos que se originaron en las culturas europeas y africanas, a menudo fusionándose entre sí y creando hermosas nuevas sonoridades y coreografías. En esta tierra, han prosperado sonoridades muy particulares, como la Trova en sus variantes Bolero y Canción, la Música campesina (Zapateo, Guajira, Criolla), el Danzón, el Son, el Cuban Jazz, la Clave, la Rumba, la Salsa, la Nueva Trova, la Timba, el Rap, el Reggaetón y el Cubatón. Estas danzas combinan ritmos africanos de esclavos que han conservado y desarrollado sus propias raíces al fusionarse con las tradiciones musicales europeas, desde el Flamenco andaluz hasta la Romanza francesa. A finales del siglo XVIII, cuando las rebeliones de los esclavos en la isla de Haití llevaron a muchos terratenientes franceses a establecerse en la región oriental de Cuba, esto dio origen a una “contaminación” musical: bailes figurativos y cuadrillas reinterpretadas con percusiones africanas, dando lugar al Danzón Cubano, el primer ritmo que representa la síntesis cultural de los dos continentes.

Cuba ha representado y sigue siendo un punto de referencia para todas las naciones del Sur. A pesar de los desafíos y la falta de recursos significativos como el petróleo o el coltán, Cuba ha estado bajo embargo durante más de sesenta años. Declaraciones como “país patrocinador del terrorismo” por parte de Estados Unidos y los imperialismos de la Unión Europea han favorecido el terrorismo contra Cuba. Recientemente, hubo un atentado contra la embajada cubana en Estados Unidos, uno de los muchos ataques sufridos por las sedes diplomáticas cubanas a lo largo de los años.

La lucha no se limita al terrorismo militar o a las actividades mercenarias, sino también al infame bloqueo económico, comercial y monetario que sufre Cuba. Sin embargo, Cuba ha sido un faro de solidaridad internacional en todo el mundo, enviando médicos y maestros para ayudar a las comunidades en África, América Latina y otras partes del mundo. Cuba también preside el G77, que reúne a 134 países del Sur global.

La mezcla cubana

Cuba es una nación de 11 millones de habitantes con una cultura que proviene de cuatro continentes: África, Europa, Asia y América Latina. Su diversidad cultural se manifiesta en la música, el arte figurativo, la literatura y muchas otras formas de expresión cultural. Esta cultura cubana se combina con el marxismo, que representa una actualización del pensamiento de Martí y pone un fuerte énfasis en la humanidad.

El marxismo cubano difiere del occidental y economicista, centrándose en cambio en el humanismo. La revolución cubana es un fenómeno único que no puede reducirse a una forma cualquiera de socialismo filosoviético. Es una expresión concreta de la soberanía nacional, incluso a nivel cultural, promoviendo una mezcla y complementariedad cultural entre las tradiciones africanas, europeas, asiáticas y latinoamericanas.

Cuba es un ejemplo extraordinario de cómo la cultura, la política y la identidad pueden fusionarse en un contexto de lucha por la autodeterminación y la soberanía nacional. Su cultura multicultural y su resistencia a las presiones externas son un faro para aquellos que luchan por un mundo más justo y solidario.

En Cuba, la identidad cultural es absolutamente central y representa un punto de referencia imprescindible para todos los que se preocupan por el movimiento revolucionario. No solo para la revolución, para la toma del poder en 1959, para la transición a una sociedad más justa y fraterna, sino sobre todo para la interpenetración de la idea de Martí con el socialismo, con el socialismo cubano, con el socialismo martiano y cubano en particular. Pero sobre todo porque ha representado y sigue representando un punto de referencia para todos los países del Sur. A pesar de que Cuba ha estado bloqueada por Estados Unidos durante más de sesenta años y sigue siendo declarada, como ocurrió recientemente, “país patrocinador del terrorismo”, su pueblo no se doblega y resiste, en nombre no de una ideología, sino de su propia identidad. Es claro que estas declaraciones difamatorias son expresiones del terrorismo de Estado y mediático de Estados Unidos, de los imperialismos y del Unipolarismo, de la Unión Europea alineada contra Cuba, que también favorecen el terrorismo contra Cuba. El otro día hubo un atentado contra la embajada de Cuba en Estados Unidos. Estamos en el tricentésimo quincuagésimo: cientos y cientos de ataques contra las sedes diplomáticas cubanas. Y Cuba ha sufrido, en estos años de la Revolución, una gran cantidad de atentados, con casi 4000 muertos. Solo Fidel Castro sufrió 600 atentados y cientos de heridos. Pero el terrorismo de Estado no se ha manifestado solo en formas militares y mercenarias, sino sobre todo con el infame bloqueo económico, comercial y monetario que sufre Cuba. Sin embargo, Cuba ha sido un faro de solidaridad internacionalista en todo el mundo, enviando médicos y maestros para ayudar a las comunidades en África, América Latina y otras partes del mundo. Cuba también preside el G77, que reúne a 134 países del Sur global.

El mensaje de José Martí y su Rosa Blanca

“Cultivo una rosa blanca

en junio como en enero

para el amigo sincero

que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca

el corazón con que vivo,

ni cardo ni ortiga cultivo;

cultivo una rosa blanca”

reza uno de los poemas más conocidos de José Martí, escritor, periodista y político que inspiró el socialismo cubano y su visión original y profundamente humanista (y humanitaria), distinguiéndose así de otros pensadores y revolucionarios. Él vivió y participó en los movimientos de lucha patriótica. Comenzó a escribir sobre sus años como deportado político en Madrid y, gracias a su estudio, estableció la estructura de su pensamiento socioeconómico.

Sus categorías de estudio abordan temas como el trabajo, la propiedad, la riqueza y no descuidan la vida espiritual y material de los pueblos. Así, pudo criticar toda la estructura de la sociedad estadounidense, llegando a valorar y afirmar el anticolonialismo español y la ascensión del imperialismo estadounidense”.

Su pensamiento era histórico, social y político, pero también económico, siempre en una perspectiva democrática participativa, en contra tanto del imperialismo estadounidense como del colonialismo español.

Martí anhelaba crear “una sociedad libre, justa, de igualdad social. Una sociedad cubana en la que haya autodeterminación e independencia política a partir de la soberanía sobre los recursos nacionales, lo que también significa tener una economía nacional propia. Las revoluciones de independencia en lo que él llamará la Nuestra América, que nosotros, para definirla mejor, a menudo llamamos la Nuestra América indo-africana, no activaron una verdadera transformación de la era colonial hasta el final. Su aspiración era llevar a Cuba a la independencia, a la creación de una república diferente de la que él había conocido.

La Cuba que soñaba es una sociedad donde reine “la igualdad, la justicia social para las grandes masas populares. Se pone del lado de los pobres, de los humildes, en los que la distribución de los bienes naturales ya no sea tan desigual, como no solo sucedía en Cuba, sino también en Estados Unidos, donde Martí fue corresponsal en el extranjero para varios periódicos. En gran medida, como veremos, su visión se ha convertido en realidad gracias al liderazgo de Fidel Castro.

Si hoy podemos hablar del Sur global, es gracias a Cuba

Cuba siempre ha sido un punto de referencia para la solidaridad internacionalista, tanto en África como en América Latina, en todas partes del mundo. Ha representado, con sus médicos y maestros, un elemento fuerte de cooperación internacional, de complementariedad. Esto es reconocido a niveles institucionales importantes. Piensa, por ejemplo, que el G77 actualmente tiene la presidencia cubana. Y el G77 reúne a 134 países del Sur global, es decir, dos tercios de todos los países de la ONU.

Cuba es una identidad que impregna a quienes en el mundo aspiran a la justicia social, reconociendo la igualdad fundamental de todos los hombres. Pero Cuba está contaminada por la cultura africana, por la cultura de los Sur globales. La isla tiene un dinamismo cultural y político-cultural increíble. Sigue produciendo cultura incluso en los momentos más difíciles de la revolución. Piensa, por ejemplo, en el período especial, en 1993-1994.

Incluso hoy, a pesar del recrudecimiento del bloqueo por parte de Trump, que ha sido confirmado por Biden, y del mantenimiento de Cuba en la lista de países terroristas y de patrocinadores del terrorismo, la fermentación cultural caracteriza todos los días la Revolución desde 1959 hasta hoy. El progreso imparable de Cuba no es solo en la atención médica y la educación, sino también en la cultura. Y incluso en momentos de crisis como esta, que no es solo una crisis cubana sino una crisis sistémica del capitalismo, una crisis de inflación en todo el mundo, hay grupos importantes de intelectuales en Cuba que se plantean cómo la cubanidad puede ser exportada y cómo puede representar los intereses y puntos de vista culturales en el Sur global. Con la música, el arte figurativo, la literatura y el cine: toda la cultura cubana invade Europa y no solo América. Hay innumerables institutos cubanos que se ocupan precisamente del arte.

En junio de 2023, visitamos la Unión de Escritores y Artistas, la ENAC, donde nos reunimos con una veintena de intelectuales, y todos resaltaron que la tarea de la Revolución es formar a cada vez más jóvenes artistas que renueven la producción política y cultural de Cuba.

La cubana es una tradición, por supuesto, africana, a la que se suma toda la política de formación que quiso Fidel. Así que el ENAC destaca las producciones no solo de la poesía, no solo del arte, sino también las revistas, las publicaciones de escritores y poetas.

Estamos hablando de una isla de 11 millones de habitantes, pero todos comparten un trasfondo de culturas y tradiciones artísticas. Cuba destaca en la música, como vemos en particular, pero también en la danza, y en el deporte. Cuba, como país en desarrollo, es decir, un país al que no se le ha garantizado un desarrollo y progreso autodeterminados, a menudo se destaca en el deporte. De hecho, en los Juegos Olímpicos siempre se destaca con equipos de jóvenes en deportes importantes, desde el judo hasta el voleibol y el béisbol. En este último deporte, Cuba ha cosechado numerosos éxitos olímpicos, con tres medallas de oro y dos medallas de plata en cinco participaciones. Además, su equipo nacional es el que ha ganado más veces el Campeonato Mundial de Béisbol.

La isla es, de hecho, una escuela, una escuela básica, también para futuros campeones deportivos. Y cuando se cuentan las medallas en los Juegos Olímpicos, Cuba supera con creces a países con un mayor desarrollo económico. Lo mismo ocurre en el campo de la medicina y la salud. A pesar de tener un PIB más bajo, Cuba está entre los primeros países del mundo en términos de baja tasa de mortalidad infantil y alto nivel de educación.

Pero el logro fundamental de esta realidad cubana es la identidad que lo abarca todo: desde la cultura hispánica hasta la civilización africana que se mezcla, la mezcla con la cultura africana, la cultura de los esclavos liberados que se representa y se mezcla con otras culturas. Si vas hoy a La Habana, encontrarás sin duda una fuerte presencia de la cultura asiática, la cultura china o incluso la cultura árabe. Es una mezcla que enriquece y se combina con las culturas indígenas y la modernidad del socialismo cubano.

Cuba es un faro de solidaridad internacional

Cuba siempre ha sido un punto de referencia en la solidaridad internacionalista, tanto en África como en América Latina y en todas partes del mundo, donde ha representado un faro de cooperación internacional con sus médicos y sus maestros. Por supuesto, podríamos mencionar a grandes investigadores y representantes de la cultura cubana como Abel Prieto, quien fue ministro de Cultura durante 16 años y hoy es el presidente de la Casa de las Américas. Bajo el impulso de Fidel Castro, su política, es decir, la política cultural de Cuba, ha sido no permitir que una cultura prevalezca sobre la otra, favoreciendo la intelectualidad cubana que va más allá de los aspectos geopolíticos.

En resumen, la Revolución Cubana no puede ser asimilada ni reducida a una de las muchas formas de socialismo filosoviético, sino que es una vía completamente característica, un fenómeno que no puede considerarse un socialismo importado. Esta es una tesis que hemos discutido con Miguel Barnet Lanza (La Habana, 28 de enero de 1940), un escritor, novelista, poeta y etnógrafo cubano, uno de los principales intelectuales militantes latinoamericanos contemporáneos. Estudió en la Universidad de La Habana, donde fue alumno de Fernando Ortiz, uno de los pioneros de la antropología cubana.

Y hemos hablado de ello con Abel Prieto, obteniendo de ambos la idea de que en la identidad cubana están las vicisitudes de la negritud en el sentido intelectual de la mestización, de la capacidad de definir la verdadera identidad cubana, que es la cultura de la Tricontinental imaginada por Che Guevara, es decir, la cultura del Tercer Mundo, que es la cultura del Sur global.

Entonces, se trata de seguir el ejemplo de Cuba en la organización de la vida política, así como en la organización de la vida cultural, destacando el papel y el valor de la danza, la música y la literatura en la identidad cubana. Como lo hace la institución de la Casa de las Américas, dirigida por Abel Prieto, que representa todo el arte cubano: el arte urbano y también el que se debe no solo a los artistas, sino a la creatividad del pueblo cubano. De hecho, simplemente caminando por las calles cubanas, puedes ver cómo muchos expresan su creatividad con pequeñas o grandes obras.

Esta misma creatividad, que lucha contra el americanismo pero que representa un valor agregado, por ejemplo, también en la industria farmacéutica, como se ha demostrado con las vacunas contra el Covid o los medicamentos derivados de plantas o animales. Y aquí también vemos cómo se combinan las culturas indígenas y la modernidad del socialismo cubano.

Luciano Vasapollo, Luigi Rosati, Rita Martufi y Viviana Vasapollo”

Fuente de la Información: https://www.farodiroma.it/cuba-es-una-identidad-central-del-sur-global-en-el-arte-como-en-las-ciencias-se-fusionan-las-culturas-indo-africanas-con-la-modernidad-del-socialismo-l-vasapollo-l-rosati-r-martufi-v-vas/

Users Today : 24

Users Today : 24 Total Users : 35460647

Total Users : 35460647 Views Today : 65

Views Today : 65 Total views : 3419715

Total views : 3419715