Democracia de la abolición; prisiones, racismo y violencia constituye una oportunidad imprescindible para retomar contacto con el núcleo nervioso de los apremiantes debates en torno a la existencia de lo que los abolicionistas llaman “el sistema industrial-penitenciario”. El libro, editado por Eduardo Mendieta con el respaldo de la Editorial Trotta, reúne en su primera parte dos textos fundamentales de Angela Y. Davis escritos en 2003 y 2005, «¿Están las prisiones obsoletas?» y «La democracia de la abolición: más allá del imperio, las prisiones y la tortura».

La segunda parte del texto la ocupan varias entrevistas realizadas por Mendieta a la filósofa y militante histórica afroamericana. En ellas, la autora sigue ahondando en las relaciones entre racismo, clasismo y sexismo a partir de los análisis realizados sobre la función de la cárcel como dispositivo de control y represión social, así como de acumulación del capital en las sociedades globalizadas. Las torturas de Abu Ghraib, los encarcelamientos masivos de personas migrantes procedentes del Sur global, el incremento exponencial de mujeres encarceladas y la demencial extrarrepresentación de personas negras en las cárceles de todo el mundo guían las preguntas y propuestas que conforman esta obra de Angela Y. Davis traducida al castellano en 2016.

«Éste es el papel ideológico que juega la prisión; nos exime de la responsabilidad de enfrentarnos seriamente con los problemas de nuestra sociedad»

“Asumimos que las prisiones son inevitables, pero a menudo tenemos miedo de enfrentarnos a las realidades que producen. Éste es el papel ideológico que juega la prisión; nos exime de la responsabilidad de enfrentarnos seriamente con los problemas de nuestra sociedad, especialmente con aquellos producidos por el racismo y, de manera creciente, por el capitalismo global”. Tal es parte de la aguda crítica que Davis lanza sobre la cuestión naturalizada de la cárcel como campo de concentración en el que se deposita al indeseable. Es posible que para los activistas de la abolición en Europa esto no constituya novedad alguna. Sin embargo, lo realmente sugerente de dicho análisis es la manera en la que se atiende a la intersección de raza, sexo y clase que atraviesa a los sujetos predominantemente encarcelados. No se trata de un simple efecto de los prejuicios dominantes. Se presenta como prueba de la institucionalidad del racismo, una dimensión poco explorada del poder por los sectores racialmente privilegiados de la izquierda radical blanca.

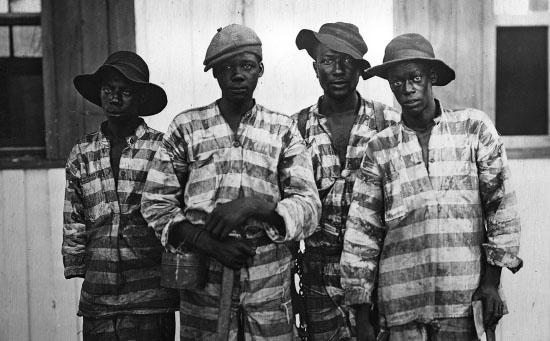

Todo ello adquiere mayor relieve al situar frente al foco de atención el evidente hilo rojo que conecta la historia de la institución de la esclavitud, la segregación racial y el sistema industrial-penitenciario como parte de la persistente estrategia desplegada desde la dimensión colonial del poder moderno. El encarcelamiento no fue utilizado como forma predominante de castigo hasta el siglo XVIII en Europa y el XIX en Estados Unidos con la Revolución americana pasando igualmente a formar parte importante del sistema colonial europeo en Asia y África.

Según los estudios del icono del Black Power, la consolidación del capitalismo tardío y a la aparición de una nueva clase social emergente influenciada por las ideas ilustradas hizo que el encarcelamiento se convirtiera en una pena en sí, en lugar de representar parte del proceso que desembocaría en el castigo final. Con la influencia de la Ilustración, se comenzaba a pensar que el criminal era “reformable”, por lo que quizás, tras un tiempo de soledad tras las rejas, se produciría una conversión moral del mismo. Sin embargo, el nuevo pudor ilustrado frente a los castigos tradicionales –latigazos, amputaciones, torturas públicas− ahondaba en la subalternización tradicional de los sujetos racializados. Sabemos que tras la abolición de la esclavitud, el sistema carcelario sirvió para restringir legalmente la libertad de los exesclavizados.

Sistema industrial-penitenciario y racismo

Retomando las lúcidas perspectivas de Frederick Douglass y de Williams E. B. Dubois, así como los relatos de Assata Shakur, George Jackson o Malcolm X realizados desde la cárcel, Angela Y. Davis pone al descubierto la relación estructural entre los procesos de acumulación del capital y la dimensión racista del poder relacionadas con el sistema industrial-penitenciario. Una lectura seria de la respetada obra de Davis sigue siendo necesaria para desmantelar la falsa y persistente idea producida desde los sectores privilegiados de la izquierda etnocéntrica que consiste en asegurar que lo racial constituye un simple eje superestructural de las jerarquías de poder.

La mano de obra negra convicta ha sido fundamental en la historia de los EE UU

Una lectura decolonial de la perspectiva marxista observa los fenómenos constitutivos del capitalismo introduciendo las categorías de raza y género alumbrando dimensiones esenciales de los procesos que desembocan en la división internacional del trabajo. Tal y como señala nuestra autora, la mano de obra negra convicta ha sido fundamental en la historia de los EE UU. Negar la contribución histórica de los negros contribuye a solidificar la línea de lo humano que los sitúa en la zona del no-ser.

Así mismo: “Los teóricos marxistas del derecho penal han subrayado precisamente que el periodo histórico durante el cual apareció la forma de la mercancía es la etapa en la que las condenas a prisión emergieron como forma de castigo principal”. Estudiando y subsumiendo dicho fenómeno, nos vemos obligados a trascender la reacción automatizada de carácter moral que acompaña a la cuestión carcelaria en el imaginario popular.

Al llamar al sistema carcelario “sistema industrial-penitenciario” se evoca el sistema industrial-militar dirigiendo la crítica hacia las condiciones de posibilidad en la que se perpetúa una potente industria económica internacional relacionada con la existencia de las cárceles que contribuye al enriquecimiento de las sociedades modernas. Al igual que esclavitud y colonialismo fueron procesos sobre los que, incluso según el propio Marx, se cimentó la acumulación originaria del capital, la aparición y consolidación de la mercancía, así como su relación con los trabajos forzados realizados en las prisiones del momento, vuelven a alumbrar la dimensión sacrificial inherente al sistema capitalista y vuelven a conectarlo con la subalternización de una parte de la humanidad a través de la racialización/subalternización de la diferencia. Se trata de la colonialidad del poder.

Cárcel e interseccionalidad

“Para las mujeres, la continuidad en el trato que reciben en el mundo libre y en el universo penitenciario es más complicada incluso, ya que también se enfrentan a formas de violencia en las prisiones a las que se han tenido que enfrentar en sus hogares y en sus relaciones íntimas. Diversos estudios sobe cárceles femeninas en todo el mundo señalan que el abuso sexual es una forma de castigo permanente, aunque desconocido, al que se somete habitualmente a la inmensa mayoría de las mujeres encarceladas”. Es necesario reproducir individuos desechables, indeseables y peligrosos según el discurso dominante. El afianzamiento del lumpen, la creación de escuelas gueto, de barrios marginales y de condiciones laborales infrahumanas que produzcan necesidad, sufrimiento y marginalidad alimenta al sistema industrial-penitenciario produciendo presos.

«El abuso sexual es una forma de castigo permanente, aunque desconocido, al que se somete habitualmente a la inmensa mayoría de las mujeres encarceladas”

Sin embargo, las intersecciones producidas entre dominación racial, heteropatriarcal, las estrategias estatales de represión política y las agresiones corporales sufridas por las mujeres –especialmente por las no blancas− fuera y dentro de las prisiones han sido poco atendidas desde la crítica anticarcelaria. Así bien, a pesar de representar una minoría reclusa, las mujeres continúan siendo hoy en día el sector de población carcelaria que más rápidamente crece en todo el mundo.

Angela Davis advierte, no obstante, que mientras que el varón es castigado principalmente en el ámbito público, las mujeres siguen siendo, además, disciplinadas y castigadas en público y en la intimidad a través de otras formas invisibilizadas. Tal realidad explica algunos de los vehículos de transferencia entre violencia estatal y violencia machista, así como nos empuja a penetrar en algunos puntos ciegos de la naturaleza estructural del patriarcado. La pandemia de los feminicidios es la forma dominante de castigo hacia las mujeres y eso también explica que sean una minoría en el mundo carcelario. Además, según los estudios históricos, las mujeres han sido tradicionalmente internadas en instituciones mentales en mayor número que los hombres. La figura del desecho masculino desemboca en el arquetipo del “delincuente”, mientras que el femenino lo hace en el de la “desequilibrada mental”. Hasta tal punto ha sido operativa esta sexualización del castigo que, según nuestra autora, las presas son medicadas con drogas psiquiátricas de manera mucho más frecuente que los reclusos.

Resulta absolutamente imposible comenzar a desplegar un pequeño mapa introductorio que haga justicia a la multidimensionalidad y el rigor de la perspectiva mostrada por esta histórica e imprescindible figura de la lucha contra el racismo, el sexismo y el clasismo. Democracia de la abolición; prisiones, racismo y violencia tiene todas las características para transformarse en un texto de referencia en el mundo castellanoparlante. Un texto exhaustivo que, lejos de constituir un simple panfleto, vuelve a proporcionar herramientas para imaginar un mundo en el que las prisiones no sean necesarias.

El trabajo y las propuestas lanzadas por Davis –que podemos leer gracias a Eduardo Mendieta− están lejos de poder ser catalogadas como ingenuas o inalcanzables. Posiblemente no haya nada mejor para concluir que sus propias palabras al respecto: “La estrategia debería ser una reducción de presos, ¿cómo? Ser capaces de desarrollar alternativas efectivas implica una transformación tanto de las técnicas para determinar qué es la “delincuencia” como de las condiciones sociales y económicas que conducen a tantos niños de las comunidades pobres, especialmente de aquellas comunidades de gente de color, al sistema penal juvenil y luego a prisión. El reto más urgente y difícil de alcanzar hoy día consiste precisamente en explorar creativamente nuevos marcos jurídicos en los que la prisión no figure como nuestra mayor bandera”.

Users Today : 67

Users Today : 67 Total Users : 35416044

Total Users : 35416044 Views Today : 88

Views Today : 88 Total views : 3349318

Total views : 3349318