México / 18 de noviembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

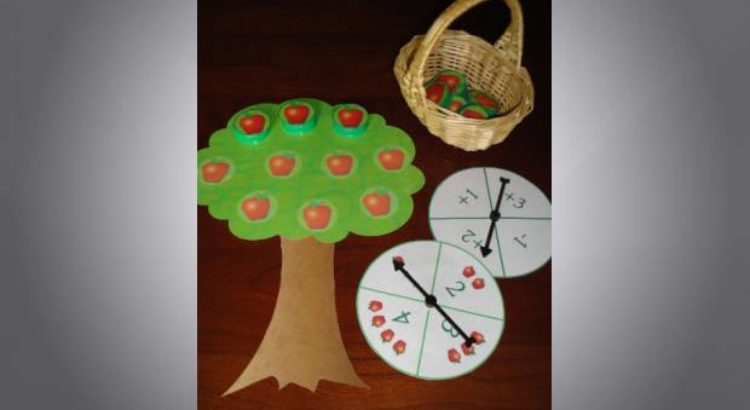

El sistema educativo está integrado por un conjunto de instituciones, una red de organizaciones diversas, cuyo eslabón final está representado, en la parte formal, por la escuela. Como un árbol gigantesco de manzanas, el sistema educativo tiene ramificaciones, hojas y frutos. En México, el árbol es grande, viejo y complejo; si fuera un árbol, nuestro sistema educativo sería también como una casa habitada por muchos tipos de seres vivos que contribuyen, que se sirven o que interrumpen el logro de jugosos frutos.

Si seguimos con esa analogía botánica y ecológica, las reformas educativas que se diseñan y echan a andar (como en el caso de México), son el conjunto de acciones que tienen el propósito de lograr que el árbol se revitalice, reciba la atención técnica adecuada y esté en condiciones de producir frutos de “calidad”. En su origen, la reforma educativa es una decisión política, que tiene impactos diferenciados en distintos niveles del sistema: En lo jurídico, legal, educativo, pedagógico, organizacional, burocrático, financiero, de obra y de comunicación, entre otros aspectos, que tienen la intención de “mejorar” el sistema educativo.

A pesar de la claridad que nos pueda ofrecer esa analogía, la sociedad se pregunta ¿qué, cómo y por qué Reformar al Sistema Educativo? “Reformar” a la Educación, en realidad lo que significa, en sentido estricto, es emprender un gran proyecto nacional para transformar el sistema educativo. Pero ¿realmente existe la necesidad de transformar al sistema educativo?

La hipótesis de los estudiosos de los procesos de cambio educativo, como Michael Fullan y Andy Hargreaves, señala que no todos los docentes y directivos escolares perciben de la misma manera la necesidad de la transformación educativa. Y no solamente eso, sino que existen distintas maneras de asumir el cambio debido a que los significados de la cultura escolar son diversos. En los años 70 del siglo XX, dice Fullan, “La gente adoptaba innovaciones sin cuestionarse por qué y se asumía el uso de las mismas, aunque… en la práctica pocas cosas estaban cambiando.” (1)

La escuela, así, y en particular la escuela pública, cuenta con una “gramática cultural y educativa” que se preserva, que se mantiene y que le da sentido de estabilidad, de conservación. En algunos casos se podría afirmar, incluso, que hay docentes y directivos escolares que, si bien no están en contra del cambio educativo, no encuentran la necesidad de emprender acciones para cambiar; son aquellos que, en la práctica, hacen de la escuela una institución esencialmente conservadora.

¿En realidad se puede transformar el sistema educativo? ¿En realidad se quiere transformar el sistema educativo?

Como decía al inicio de esta reflexión, el sistema educativo incluye instituciones públicas, desde el gobierno federal y los gobiernos estatales hasta los organismos burocráticos intermedios y unidades escolares; por lo tanto, incluye estructuras burocráticas no siempre dispuestas al cambio, sino todo lo contrario: son “entidades” que se resisten a cambiar. ¿Cómo pueden las iniciativas de reformas educativas mover esas estructuras burocráticas que son resistentes al cambio? Quienes tienen a su cargo la responsabilidad de crear condiciones para el adecuado desarrollo de lo educativo (políticos, administradores, burócratas), generalmente impiden el paso o lo hacen lento, es decir, obstaculizan las oportunidades para llevar a cabo las acciones orientadas hacia el cambio, y ese impacto afecta, cotidianamente, a quienes directamente realizan las prácticas educativas (docentes, estudiantes, técnicos y directivos escolares que cuentan o no con el apoyo de las familias).

Se esperaría que la educación pública, luego de la aplicación de una o varias reformas, fuera la red de instituciones más potentes en las realizaciones educativas, que debiera contar con las condiciones físicas, operativas, materiales, normativas, didácticas y profesionales adecuadas para cumplir con sus propósitos. En México, el precepto constitucional indica que se debe ejercer plenamente el derecho a la educación, con calidad y equidad, para todos los mexicanos. Sin embargo, por delante de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se anteponen los procedimientos, los reglamentos, los lineamientos, las disposiciones, las políticas públicas, en fin, diversos segmentos burocráticos que se oponen o no favorecen al cambio.

Al respecto Fullan afirma que “Los cambios estructurales son necesarios, pero no suficientes para provocar un cambio significativo. Dicho de otra forma: entender un problema e identificar los cambios necesarios para corregirlo es diferente a saber cómo provocar dichos cambios.” (Misma obra)

Una de las conclusiones más importantes de los estudios de campo, realizados en escuelas, por parte de Fullan, es la siguiente: “el cambio radical puede venir, solamente, a través del oportuno desarrollo de las capacidades individuales de los usuarios para participar activamente en un proceso que parte de capacidades limitadas, y que tiene, en cada nivel del mismo, una cierta inercia a transformar prácticas sutiles, y no tan sutiles, en viejos modelos ya existentes” (p. 31).

El árbol de la educación es diferente a cualquier otro árbol de manzanas. Aunque se aplique fertilizante a sus raíces o a la base de su tronco, se remueva la tierra y se proporcione suficiente humedad, los cambios que se dan son graduales y diversificados, y se generan en distintas zonas de la planta. El cambio no es uniforme, no es lineal, no es único, nacional ni obligatorio. El cambio educativo es irregular, gradual, regionalizado, zonificado, y por escuelas… Por lo mismo, la promoción de iniciativas hacia el cambio puede surgir desde la raíz, desde las ramas, las hojas y desde los frutos mismos. Ahí está la diferencia. En ello radican los significados del cambio educativo que habremos de revisar en esta coyuntura, en que se piensa, colectivamente, acerca de qué tipo de reforma educativa requiere el país.

(1) Michael Fullan. (2002) El significado del cambio educativo: un cuarto de siglo de aprendizaje. Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 6 (1–2).

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/09/03/la-educacion-y-el-arbol-de-manzanas

ove/mahv/294287

Users Today : 18

Users Today : 18 Total Users : 35460401

Total Users : 35460401 Views Today : 38

Views Today : 38 Total views : 3419201

Total views : 3419201