El coronavirus, en lugar de volverse un factor de cohesión para luchar contra un enemigo común, resultó lo contrario, a causa de ambiciones absurdas dentro del modelo neoliberal, que no sólo ha perdido legitimidad, sino que constituye una de las mayores amenazas tanto para la humanidad como para el planeta.

por Aram Aharonian

La pandemia puso en tela de juicio muchas de las certezas políticas que parecían haberse consolidado en las últimas cuatro décadas, sobre todo en el mundo occidental, esas que constituían (constituyen) el orden neoliberal.

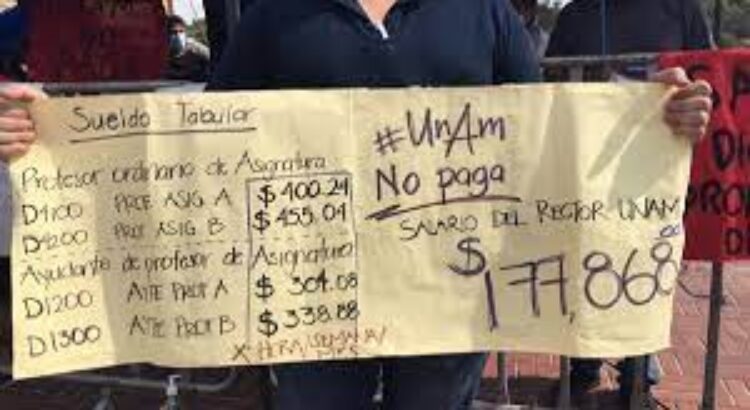

Estas certezas eran el triunfo final del capitalismo sobre el socialismo soviético; la prioridad de los mercados en la regulación de la vida económica y social (con la privatización y desregulación de la economía y las políticas sociales y la reducción del papel del Estado); la globalización de la economía basada en ventajas comparativas en la producción y la distribución; la brutal flexibilización de las relaciones laborales como condición para aumentar el empleo y el crecimiento económico.

Esas certezas fueron aniquiladas por la realidad, y la coronacrisis demostró ante todo que es el Estado (no los mercados) quien puede proteger la vida de los ciudadanos.

También demostró que la globalización sólo beneficia a las trasnacionales y puede poner en peligro la supervivencia de los ciudadanos si cada país no produce bienes esenciales; que los trabajadores en empleos precarios son los más afectados por carecer de fuente de ingresos o protección social, una experiencia que en el Sur conocemos y padecemos desde hace mucho tiempo.

Y el acoso al sur no se detiene. Hace 20 años, según las agencias de inteligencia, la mayor amenaza terrorista contra Estados Unidos provenía de musulmanes ultraderechistas al otro lado del mundo –en Afganistán, Pakistán y Medio Oriente–, y hoy proviene del interior, de estadounidenses cristianos ultraderechistas y sus aliados, que se han expresado con actos violentos, incluso homicidios, en varias partes del país, y llegaron a intentar un golpe de Estado el 6 de enero al invadir el Capitolio para anular el proceso electoral nacional.

Ahora, la Casa Blanca y el Pentágono difundieron una serie de documentos en los que establecen que el cambio climático se yergue como una poderosa amenaza a su seguridad nacional, y alertan que tomarán medidas para prevenir sus consecuencias.

Según los documentos, EEUU debe prever que problemas ya existentes se agudizarán y surgirán otro nuevos, de los que sus tradicionales rivales, Rusia y China, podrán sacar provecho para su propio beneficio en detrimento de sus intereses. Uno de los aspectos que les preocupa especialmente es el de las migraciones, porque entienden que se incrementarán debido a las catástrofes provocadas por la furia de la naturaleza cada vez más descontrolada.

El fallecido historiador Howard Zinn señalaba que el establishment estadounidense depende mucho de la amnesia histórica, del hecho de que en ese país la gente no conoce esta historia. “No sólo no conoce lo que ocurrió a fines del siglo XIX o principios del XX; desconoce la historia de los 15 o 20 años atrás. Eso facilita que el gobierno diga al pueblo cosas que son inmediatamente aceptadas”, imponer imaginarios colectivos. Hoy, la memoria es clave para un futuro diferente.

Hasta el Papa Francisco se dio cuenta: aseguró que no se puede salir de la actual crisis por la pandemia “sin evolucionar hacia las periferias”, y tras exigir a los países más poderosos que reconozcan las asimetrías del mundo llamó a “abrirse y mirar hacia el futuro, sobre todo en este final de la pandemia (que) tiene que ser de una manera creativa. De una crisis no se sale igual, sino que se sale mejor o peor. Y ese final de pandemia tiene que ser hacia lo mejor. De lo contrario vamos a ir hacia atrás», dijo.

«En el imaginario colectivo existe una idea de que se puede recomenzar con una reconstrucción de las cosas como eran hasta ahora, pero eso no va. La pandemia es un desafío al cambio, es una crisis que nos lleva a cambiar. Si no, salimos peor, aunque no lo sintamos», añadió. Amén.

La humanidad ha perdido el control sobre el gigantesco experimento que ella misma desencadenó y que la conduce irremediablemente a una catástrofe. Contra lo que supone la inmensa mayoría, estamos en la hora de las definiciones y de las decisiones que habrán de determinar el destino de buena parte de la humanidad y sus creaciones, piensa el mexicano Víctor Toledo.

El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos señala que las alternativas socialdemócratas y socialistas han vuelto a la imaginación de muchos, no solo porque la destrucción ecológica provocada por la expansión infinita del capitalismo ha llegado a límites extremos, sino porque, después de todo, los países que no han privatizado ni descapitalizado sus laboratorios parecen ser los más eficaces en la producción y más justos en la distribución de vacunas (Rusia y China).

Chau neoliberalismo

El presidente ruso, Vladimir Putin –al que difícilmente se lo pueda calificar de comunista- dijo que el modelo actual de capitalismo se ha agotado y que dentro de ese sistema es imposible salir del nudo de contradicciones cada vez más complejas que afectan a todos en ámbitos que van desde la crisis de la ecología, la degradación del medio ambiente, la injusta distribución de los bienes materiales, hasta la escasez de agua, la falta de energía eléctrica o las dificultades para recibir asistencia médica adecuada.

Lejos de Moscú, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, señaló en su visita a México la incongruencia de los defensores del neoliberalismo, quienes antes de la pandemia clamaban por más mercado, mercado, mercado, pero ante la emergencia sanitaria y económica exigen todas las soluciones al mismo Estado al que tanto debilitaron y achicaron.

Indicó que las sociedades enfrentan dos alternativas: controlar los recursos naturales a través de la administración del Estado o cederlos a las transnacionales que actúan bajo la consigna del saqueo. A partir de esta alternativa, Evo criticó a los partidos que llegan al poder bajo las siglas del socialismo, pero una vez en el gobierno mantienen intacta la estructura de privatizaciones; una traición que comparó con el sistema político estadounidense, donde demócratas y republicanos se alternan sin cambios sustanciales.

Todos sabemos en que en nuestros sistemas capitalistas, las empresas y los empresarios son más importantes que el pueblo y las instituciones. Como ejemplo de la última semana, la multinacional energética española Iberdrola condicionó detener la incesante alza de precios de la electricidad –que alcanzó al 500%- a que el gobierno del presidente Pedro Sánchez se abstenga de cobrar impuestos que calificó de lesivos.

El alza de precios de la energía en España, país europeo, capitalista y con un presidente socialista de partido, puso en jaque a la industria y llevó a las familias a situaciones absurdas como lavar ropa o pasar la aspiradora de madrugada para evitar las cuotas de horas pico, y que ha empujado a las personas a buscar el auxilio de los bancos de alimentos porque ya no pueden permitirse el gasto de cocinar en casa.

Es otro ejemplo de que cuando se le da el control de un sector estratégico como el de la energía, la iniciativa privada lo convierte en arma para chantajear, extorsionar al Estado y la sociedad española a la puertas del invierno europeo, cuando el uso de la calefacción eléctrica o por gas (también en manos de empresas privadas) se convierte en asunto de vida o muerte en una amplia franja de la población.

Un editorial del diario mexicano La Jornada señala que cuando hemos llegado al extremo de que el consejo de administración de una trasnacional amenaza de manera directa a millones de personas y pone a un Estado en la disyuntiva entre cobrar impuestos o encarar un estallido de descontento social, está claro que el modelo neoliberal se ha vuelto en todo punto indefendible, y que emprender su desmantelamiento es una cuestión de supervivencia para las grandes mayorías.

El neoliberalismo también hace agua por este sur. La declaración de los estados de excepción en Chile y Ecuador es la mejor muestra del fracaso de las mal llamadas democracias liberales. En Ecuador sucede luego de que los Papeles de Pandora revelaron que el presidente Guillermo Lasso tiene cuentas ocultas en paraísos fiscales y blinda a militares y policías de cualquier juicio por sus actuaciones.

En Chile, el presidente Sebastián Piñera envía soldados, tanques y helicópteros de guerra a territorio mapuche, para frenar la recuperación de tierras del movimiento. Este hecho se produce mientras la Convención Constituyente sesiona para redactar un texto que supere la carta heredada del régimen de Pinochet.

Las cosas que se resuelven entre gallos y medianoches suelen ser poco democráticas. Las decisiones que afectan a las comunidades son producto de pactos o de imposiciones. Si el acuerdo es amplio, decimos que se trata de una disposición democrática. Por el contrario, cuando la decisión se toma entre pocos que pueden imponerla, hablamos de autocracia, dictadura, tiranía o plutocracia.

Las plutocracias establecen el predominio de la clase más rica de un país. El capitalismo, por lo tanto, ¿es un sistema esencialmente plutocrático? Si capitalismo y democracia se consideran una misma cosa, simplemente la vida no será digna (ni posible) para vastos sectores y la “inseguridad social” será la tónica de la convivencia: la calle, el estallido social parece ser la ¿única? respuesta de los muchos.

El mundo está en crisis. O mejor dicho, el modelo capitalista de mundo es el que lo está. A pesar de sus políticas distraccionistas como la mal llamada “revolución verde”, puerta de escape para la reconversión de un sistema capitalista estancado y de propiedad ultraconcentrada para seguir como modelo dominante, con las amenazas ambientales, climáticas y de guerra nuclear, poniendo en peligro la existencia de la humanidad.

Hay algo que está claro: nuestras sociedades latinoamericanocaribeñas ya no serán las mismas de antes de la pandemia. Y entonces habrá que “inventar” un pensamiento adecuado a la nueva realidad social. Habrá millones más de desempleados, mucha más hambre, paralelos a una impagable y odiosa deuda externa y a las políticas de ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el pensamiento crítico latinoamericano radica en plantear la crítica de los discursos legitimadores del orden colonial y la visión de “otro” inferior, o sea analizar la decolonialidad del saber y la necesidad de un saber situado, o sea la geopolítica del conocimiento.

Como dijera el gaucho Martín Fierro -poema considerado ejemplar del género gauchesco, escrito por el poeta argentino José Hernández en 1872-: Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la mente…

Users Today : 39

Users Today : 39 Total Users : 35460580

Total Users : 35460580 Views Today : 55

Views Today : 55 Total views : 3419537

Total views : 3419537