Por: Lilia D. Monzo/Peter McLaren.

Nos estamos adentrando en una era en la que la avaricia desenfrenada, el racismo, el sexismo y otras formas de odio vuelven, una vez más, a ser proclamadas descaradamente y sin remordimientos. Este giro desde lo que en su día se asociara negativamente con el racismo y los intentos de evitar ser etiquetado como racista se ha hecho cada vez más evidente en EE. UU. a partir de 2014, cuando sorprendentemente no hubo castigo ni sanción a una serie de asesinatos de hombres de raza negra desarmados a manos de policías de raza blanca (Monzó y McLaren, 2014). En algunos de estos casos, los agentes de policía mostraron una auténtica falta de compasión por dichos hombres en los últimos instantes de sus vidas. La cobertura nacional de estos hechos dejó claro a potenciales detractores y predadores que el racismo aún prevalecía y estaba profundamente arraigado en la sociedad de EE. UU. La supremacía de la raza blanca y el veneno misógino que el esperanzado republicano estadounidense Donald Trump está vendiendo en su campaña presidencial de 2016 no se veía desde que la presidencia de Ronald Reagan calificara a millones de desempleados estadounidenses como potenciales estafadores del estado de bienestar y creara la idea de que el fraude al estado de bienestar era una epidemia nacional. La idea de la reina del bienestar, una perezosa mujer de raza negra que vive a costa del dinero de los honestos contribuyentes (de raza blanca), se originó en la base de la inconsciencia estructural de Estados Unidos (Litchman, 1982).

Con horribles acusaciones que tachan a todos los mexicanos que inmigran a EE. UU. de criminales y violadores y que se oponen a la entrada de musulmanes al país, Donald Trump ha construido una campaña alimentada por el miedo al «otro» y conseguido muchos seguidores. En la ciudad de Ferguson, Missouri, se desató el miedo y la angustia y se unieron por todo el país comunidades de aliados de raza blanca y de color para protestar contra este ataque racista hacia las personas de raza negra. Somos defensores de estos esfuerzos por apoyar a nuestros hermanos de raza negra, pero también queremos aludir a uno de los objetivos sistemáticamente invisibles de esta y otras formas de violencia.

Las mujeres y las niñas de color son también víctimas desproporcionadas de violencia: violencia de Estado, doméstica, sexual y simbólica. Este asalto racial y misógino contra las mujeres de color apenas ha recibido atención nacional o internacional (Crenshaw et al., 2015; Watson, 2014). Por ejemplo, mujeres y niñas de raza negratambién están siendo asesinadas a manos deagentes de policía de raza blanca que salen impunes. El caso de Aiyana Stanley-Jones, una niña de siete años que en 2010 recibió un disparo mortal en Detroit de un agente de policía de raza blanca que se encontraba realizando un asalto contra otro sospechoso, fue llevado a juicio dos veces en cuatro años y en ambas ocasiones el jurado no llegó a un acuerdo respecto al veredicto. El 2 de marzo de 2014 Gabriella Nevarez, de 22 años, murió a causa de un disparo de la policía que afirmaba que ella había provocado una persecución a gran velocidad y había intentado embestir su coche contra el vehículo policial. Testigos dicen que la chica perdió el control de su vehículo después de haber recibido el disparo. A Sandra Bland, de 28 años, que apareció en un vídeo clavada en el suelo y rodeada deagentes de policía, la llevaron a una celda en la prisión de Texas y la hallaron muerta tres días más tarde.

El 17 de junio de 2015 un hombre de raza blanca armado asesinó a 9 feligreses en una iglesia a la que suele acudir público de raza negra en Charleston. Aunque este incidente fue correctamente tachado de terrorismo contra la comunidad negra, apenas se mencionó que de las nueve víctimas, seis de ellas eran mujeres (Crenshaw et al., 2015). Los medios de comunicación tienden vincular los perfiles étnicos elaborados por la policía y la brutalidad policial contra comunidades de color a actos contra hombres de raza negra o piel oscura. Sin embargo, informes de detenciones policiales revelan una desproporción racial similar entre hombres y mujeres de raza negra. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, de todas las detenciones policiales de hombres, el 55,7 % eran de raza negra (en comparación a un 10,9 de raza blanca), y de todas las detenciones policiales de mujeres, el 53,4 % eran de raza negra (respecto a un 13,4 de raza blanca) (Crenshaw et al., 2015)).

La brutalidad policial contra mujeres de color a menudo adopta la forma de un abuso físico y/o sexual. Tomemos los ejemplos de Marlene Pinnock, golpeada en la cara por un oficial de carreteras de California, Keyarika Diggles, a la que dieron una paliza en una comisaría de policía de Texas, y el vídeo de Dejerria Becton, una adolescente inmovilizada por un oficial de policía en una fiesta mientras lloraba llamando a su madre (Crenshaw et al., 2013). Mientras se podría percibir que las mujeres están siendo «incluidas» en esfuerzos antirracistas a favor de comunidades concretas, nuestra sociedad androcéntrica a menudo fracasa al reconocer las diferencias que afectan a las mujeres de prácticamente cualquier sector. Las soluciones para acabar con los perfiles étnicos elaborados por la policía y la violencia contra las mujeres de color requieren un enfoque diferente. Mientras el racismo puede inspirar temor hacia hombres de raza negra y piel oscura, lo que lleva a una respuesta por parte de agentes de policía de raza blanca a «disparar primero y hacer preguntas luego», el racismo contra las mujeres de color suscita la deshumanización y la objetivización sexual. Según un investigador, lasagresiones sexuales son un «gran problema» entre los agentes de policía. Informar y documentar el problema es difícil, pero aun así, hay informes que sugieren que el 9 % de todos los informes de policía no abordan adecuadamente el abuso sexual producido (Carpenter, 2014). Su invisibilidad societaria y presunta carencia de voz las convierte en principales objetivos de agresiones sexuales, abuso físico y otras formas de violencia.

Las mujeres inmigrantes, pobres y aquellas que no hablan inglés también son susceptibles de sufrir agresiones sexuales, acoso sexual y otras formas de violencia, ya que se las considera incapaces de manejarse dentro del sistema judicial. Las mujeres indocumentadas son especialmente vulnerables a las peticiones de sus jefes y agentes de inmigración, quienes solicitan favores sexualeso consiguen silenciar potenciales informes de violación bajo la amenaza de la deportación(Hing, 2008). El sentimiento en contra de los inmigrantes y el hipernacionalismo que llevamos viendo en EE. UU. desde el 11S tacha a los inmigrantes de «criminales» a pesar de que la migración hacia países industrializados es consecuencia de guerras, desplazamientos y pobreza a menudo causados por el capitalismo transnacional (Monzó, McLaren, y Rodriguez, en prensa). Este nacionalismo, generado por mensajes en contra de los inmigrantes en los medios de comunicación, apoya la degradación sistemática de los inmigrantes y justifica la violencia contra ellos bajo la idea de que se lo merecen.

Los últimos logros para la población GLBTQIA y el creciente apoyo a la comunidad transexual y con diversa identidad de género han traído consigo repercusiones significativas para las mujeres transexuales de color. Según un informe de 2013 elaborado por la Coalición Nacional de Programas Anti-Violencia (2014), el 72 % de las víctimas de homicidios de la población GLBTQIA eran mujeres transexuales y el 89 % de las víctimas de dichos homicidios era de color. En todos estos casos, los ataques infligidos a las mujeres transexuales fueron brutales: disparos, quemaduras o puñaladas. Según un análisis de Fusion (2015), en 2015 fueron asesinadas 21 mujeres transexuales, 17 de las cuales eran de raza negra o latina. Mientras el número de muertes de mujeres transexuales sigue aumentando desde el año pasado, aún no queda claro si este aumento se debe a la existencia de más delitos motivados por el odio o a un incremento de la consciencia y documentación (Kellaway y Brydum, 2016).Además, estos son solo los datos de mujeres transexuales asesinadas. Hay otras que fueron atacadas y sobrevivieron. Es difícil saber el número, ya que cabe la posibilidad de que ahora se las identifique con un género distinto. La lista de víctimas incluye a Elisha Walker, de veinte años, golpeada hasta la muerte en Detroit, Michigan; Mercedes Williamson, de diecisiete años, apuñalada y cuyo cuerpo se encontró quemado en los terrenos de detrás de la casa del padre de su asesino en el Condado de George, Mississippi; o Ashton O’Hara, golpeada hasta la muerte en Detroit, Michigan; o Tamara Domínguez, asesinada por un conductor que la golpeó en repetidas ocasiones con su coche (Kellaway y Brydum, 2016).

La violencia contra las mujeres musulmanas también está en auge. Aunque esto ha sido así desde el 11S, la situación ha empeorado durante el año pasado. En París se registraron treinta y ocho ataques por odio después de los ataques del 2015 y dieciocho tras el tiroteo de San Bernardino, California (Siemaszko, 2015). Estos incidentes llevados a cabo por extremistas son injustamente atribuidos a todos los musulmanes. Aunque estos actos criminales no pueden ni deben ser justificados, la mejor manera de evitarlos en el futuro es buscar sus causas: el imperialismo de Estados Unidos y su deseo de garantizar los intereses corporativos en Oriente Medio (McLaren, 2015). En occidente, nuestras respuestas al sufrimiento nacional han sido buscar un chivo expiatorio en lugar de responsabilizarnos del rencor mundial contra occidente. No hemos hecho balance público sobre nuestra culpa en el desarrollo de grupos extremistas como el ISIS. Las mujeres musulmanas que llevan velo son los principales objetivos. Ejemplos de estos crímenes de odio contra las mujeres musulmanas incluyen a una mujer que fue empujada frente a un tren subterráneo en Londres, una niña de sexto grado que fue golpeada por unos chicos que intentaban quitarle el velo mientras la llamaban ISIS en un colegio de Nueva York. Además, han aparecido numerosos titulares de prensa en los que se habla de mujeres musulmanas que llevan el velo seguidos de sospechas de que podrían ser «nuevos terroristas» (Tinsley, 2015).

Otra horripilante forma de violencia de género es la trata de blancas (Abogados por los Derechos Humanos, 2016). La trata, especialmente con fines sexuales, es un próspero negocio en todo el mundo.A pesar de que la existencia de las tratas es difícil de demostrar debido a la naturaleza oculta de esta monstruosidad, un informe de 2012 estimaba que 20,9 millones de personas y 15,8 millones de mujeres fueron víctimas en todo el mundo. Aunque este tráfico también afecta a los hombres, la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres y niñas que tienen que hacer frente a una pobreza desproporcionada y a una discriminación que a su vez afecta negativamente a empleos deplorables y falta de oportunidades educativas. Aunque los datos demográficos son escasos, la mayoría de las mujeres y niñas que llegan a Estados Unidos provienen de países en vías de desarrollo, principalmente de Latinoamérica, ex miembros de la Unión Soviética y países del sudeste asiático (Milo y Park, 2002). Los traficantes escogen a sus víctimas: mujeres jóvenes y pobres, especialmente vulnerables por sus necesidades económicas. Normalmente lesocultan la verdadera naturaleza del trabajo para el que son contratadas y luego les obligan contra su voluntad a realizar trabajos sexuales. En otras ocasiones, atraen a las mujeres con falsas promesas de trabajo. Las tácticas utilizadas para retener y controlar a las mujeres en la industria sexual incluyen la esclavitud, el aislamiento, el control económico, la violencia física y amenazas, abusos y violaciones (Abogados por los Derechos Humanos, 2016).

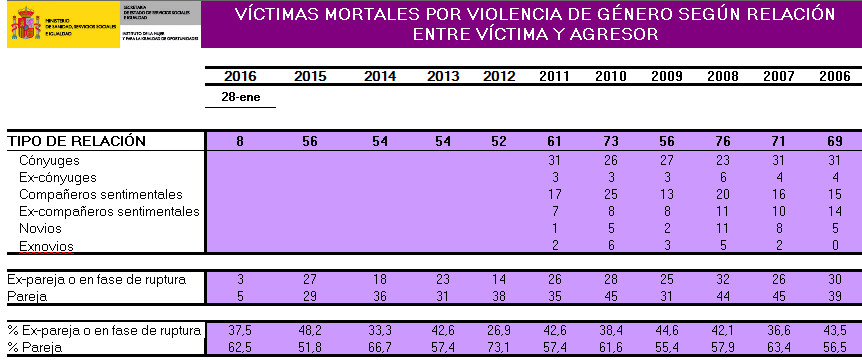

Aunque la violencia de género es un problema latente en todo el mundo y alcanza proporciones epidémicas que sobrepasan ampliamente desastres que aparecen en los medios, solo algunos casos reciben atención nacional. De hecho, una de cada tres mujeres es acosada física o sexualmente al menos una vez en la vida por hombres que dicen «amarlas» (División de las Naciones Unidas para el Adelanto de las Mujeres, 2008). Es sorprendente que, con estos datos, extraídos de informes propios, parece probable que se subestimen, obstaculizados por el estigma social, el ostracismo, más violencia e incluso la persecución legal que sufren a menudo las mujeres que se atreven a denunciar su situación.

La visibilidad social está siempre relacionada con las condiciones sociales y materiales que crean su posibilidad. Es decir, lo que somos capaces de ver o escogemos está relacionado con las ideologías, valores y creencias producidas dentro de un modo de producción dado. La violencia que afecta a las mujeres de color en todo el mundo es una realidad vergonzosa aparentemente aceptable, dado que rara vez escuchamos algo acerca de la naturaleza sistemática de sus formas específicas de opresión. De hecho, defensores de la justicia social rara vez reconocen que cualquier forma de violencia adquiere características particulares cuando se trata de mujeres de color debido a que viven una existencia de género y racial, que produce distintas maneras en que las personas se relacionan con ellos. Dado que nuestro mundo capitalista se ha construido a imagen del hombre occidental y en su beneficio, estamos condicionados a ver el mundo a través de una lente androcéntrica occidental. Como tal, a menos que especifiquemos un grupo subyugado, organizamos el mundo por defecto con los hombres como protagonistas y estructuramos las condiciones sociales, económicas y políticas de modo que les beneficien.

Si la violencia explícita y sin escrúpulos contra las mujeres de color tratada anteriormente es tan penetrante que rara vez se inflama nuestra conciencia colectiva, entonces las formas cotidianas más sutiles de violencia simbólica no las detectan ni extraños ni, a menudo, las propias mujeres de color. Una forma particularmente invisible de la violencia simbólica es la exclusión de las mujeres de color y sus conocimientos particulares en los espacios de poder, espacios donde se toman las decisiones importantes, redes de trabajo, donde se desarrollan los avances y la tecnología (Monzó y SooHoo, 2014). Esto ocurre, por supuesto, en todas las razas, géneros y clases. Sin embargo, no hay duda de que se presenta con mayor frecuencia entre las mujeres de color, en particular en mujeres de raza negra y latinas, cuyas ideas (que proceden de un lugar de mayor marginación) a menudo son percibidas como demasiado diferentes, tal vez incluso amenazadoras, para las prácticas normales e ideológicas. Aunque aparentemente estas formas más comunes de violencia no son tan dañinas como las mencionadas anteriormente, son endémicas en la percepción subconsciente de que las mujeres de color tienen menos conocimientos intelectualmente dignos o que los que tienen son de menor valor (Monzó, 2015). La exclusión de las mujeres de color de los contextos de poder y el silenciarlas para que no puedan explicar al mundo sus puntos de vista, elimina la posibilidad de que surjan nuevas ideas: ideas enraizadas en las experiencias particulares de opresión, incluidas ideas sobre la forma y los procesos mediante los cuales la opresión que experimentan toma forma, lo que ayudaría el diseño de políticas, leyes, programas y otras estrategias que pudieran reducir significativamente la violencia que sufren (Monzo, 2014).

Por supuesto no podemos adoptar solamente métodos reaccionarios para acabar con la violencia contra las mujeres de color. Existe la necesidad de establecer estrategias proactivas que impliquen el conocimiento consciente y la inclusión de todas las mujeres y personas de color y de todos aquellos que actualmente viven bajo los dictados de la clase dominante. Emprendemos una ofensiva que simultáneamente va en contra de las estructuras capitalistas, el racismo, el sexismo, la normativa heterosexual y de género y otras formas de opresión, pero con un conocimiento consciente de que estas tienen especificidad dentro del modelo de producción capitalista (McLaren, 2015). Esto no significa que estas formas de opresión terminen automáticamente como resultado de una revolución social, sino que son imposibles de erradicar dentro de la estructura capitalista existente porque el capitalismo depende de ellas para sostener su sistema de explotación. Por supuesto esto significa también que tenemos que deteriorar las estructuras que posibilitan que el capitalismo continúe, estructuras que mantienen las prácticas racistas que se construyen sobre la opresión de las mujeres, incluida la familia: una institución que sirve para controlar a las mujeres y que al hacerlo se perpetúa también en la siguiente generación de la buena clase trabajadora racista y sexista.

Esto es un reclamo para ampliar nuestros objetivos (al otorgar puntos deventaja a las mujeres de color), no para remplazarlos. No estamos de acuerdo con la noción postmoderna en la que no se puede trabajar con otros hombres y mujeres para acabar con nuestra opresión porque las mujeres de color se enfrentan a formas de opresión. De hecho, nuestro argumento es todo lo contrario: ampliar nuestros objetivos requiere la inclusión de todas las voces hacia el objetivo común de erradicar todas las formas de opresión.

Una comprensión histórica sobre cómo esas estructuras funcionan de manera coordinada desde el capitalismo para oprimir a las mujeres de color y a otros grupos específicos nos lleva a la conclusión de que debemos comenzar a llamar a nuestra opresión y nuestra visión a favor del cambio social. Las nociones generales sobre justicia social no solo esconden la especificidad de la experiencia entre los oprimidos y, por tanto, nos convierte en sospechosos y resentidos los unos con los otros, también esconden lo que representamos. Cada vez más el término de justicia social ha sido incorporado para reflejar una visión de izquierda liberal que busca simplemente mejorar las condiciones de los oprimidos para que puedan tener más oportunidades y una mejor calidad de vida. Sin embargo, esta noción de justicia social se resiste a reconocer que el capitalismo no puede ser reformado para evitar la explotación y para promover la igualdad de oportunidades (Marx, 1906/2011).Los que luchan por este enfoque mantienen la visión de que algunos seres humanos están más motivados que otros y merecen tener más (cosas) en la vida. Todavía se suscriben a la narrativa capitalista de la meritocracia. Hay que reconocer que esta narrativa se basa en mentiras: la mentira de que el objetivo de la acumulación del capitalismo puede ser reducido y que el capitalismo «reformado» servirá a los intereses de la clase trabajadora, la mentira de que los salarios a cambio de trabajo son un intercambio equitativo en lugar de una sistema de explotación en el que los trabajadores se convierten en propiedad (capital) de los capitalistas y la mentira de que, aunque el capitalismo no es perfecto, es el mejor sistema que puede existir y que una alternativa al capitalismo donde no existan las clases y en pos de una mayor libertad e igualdad no es posible. Como pedagogos críticos marxistas revolucionarios denunciamos de manera inequívoca estas mentiras (Allman, 1999; McLaren, 2015, 2006).

Paulo Freire (1970, 1994), uno de los filósofos fundadores de la pedagogía crítica, estaba comprometido con la idea del amor no como una emoción encerrada en el corazón de un individuo, sino como una relación social que evidencia un verdadero valor para el «otro», el reconocimiento del valor de la diferencia que trae el «otro». Freire argumentaba que este amor era fundamental para la praxis dialógica que conduciría a la comprensión de la palabra y el mundo y para el impulso y la acción necesarios para la transformación. Un amor que intenta cambiar al «otro» a su imagen no es más que una expresión de amor propio. El verdadero amor exige no solo que reconozcamos el posicionamiento social y económico del «otro» y cómo se relaciona con nuestro propio posicionamiento y con la estructura de la dominación en el mundo, sino hacer todo ello desde nuestro poder para transformar esas relaciones de dominación. El amor, sostenía Freire, es necesario para que la esperanza florezca. Sin amor por el «otro», por la humanidad y el mundo no podemos reunir la esperanza necesaria para arriesgar nuestros corazones y nuestras vidas para transformar el mundo (McLaren, 1999).Para amar, debemos ser capaces de ver realmente al «otro»como un ser humano completo, magnífico en su existencia en el mundo, que merece ser oído y digno de confianza para comprometer su capacidad y potencial humano, igualmente valioso, siempre inacabado, pero imbuido de una responsabilidad y un potencial únicos para marcar el curso de la historia. Este amor revolucionario es necesario para poner fin a la violencia de hoy contra las mujeres de color y todos los demás grupos sociales y en contra de la estructura capitalista que produce esta violencia. Con amor y esperanza vamos a empezar a trabajar juntos hacia un mundo mejor a través de las diferencias sociales que se han creado para mantenernos divididos al servicio de la forma de producción capitalista. Como pedagogos críticos revolucionarios, estamos a favor de un mundo libre de clases y organizados en torno a la libertad de asociación laboral en el que todos los organismos vivos son reconocidos como interdependientes y en el que cada uno de nosotros es socialmente responsable para el otro, una sociedad en la que las mujeres de color, las mujeres de raza blanca y todos los hombres independientemente de su orientación sexual, identidad de género, u otro marcador de diferencia puedan valorarse mutuamente y vivir juntos, y amar verdaderamente a los demás lo suficiente para hacer de nuestra historia una de igualdad, libertad y solidaridad.

Bibliografía:

Allman, P. (1999). Revolutionary social transformation. Westport, CT: Bergin & Garvey.

Carpenter, Z. (2014, Aug.). The police violence we aren’t talking about. The Nation, Aug. 27. http://www.thenation.com/article/police-violence-we-arent-talking-about/

Crenshaw, K.W. & Ritchie, A.J. with Anspach, R., Gilmer,R. & Harris, L. (2015). Say her name: Resisting police brutality against Black women. New York: African American Policy Forum, Center for Intersectionality and Social Policy Studies.

Freire, P. (1994). Pedagogy of hope. New York: Continuum.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.

Hing, J. (2008). Anti-immigrant fever ignites violence against women. RaceWire http://www.sfwar.org/pdf/Immigrants/IM_RWire_03_08.pdf

Kellaway, M. & Brydum, S. (2016, Jan). As a new year dawns, activists continue to decry an ‘epidemic’ of fatal violence directed at transgender women – Updated. Advocate, Jan 12. Retrieved from http://www.advocate.com/transgender/2015/07/27/these-are-trans-women-killed-so-far-us-2015

Lichtman, R. (1982). The production of desire: The integration of psychoanalysis into Marxist theory. New York: The Free Press.

Miko, F.T. & Park, G. (2002). Trafficking in women and children: The U.S. and international response. CRS Report for Congress. Retrieved http://fpc.state.gov/documents/organization/9107.pdf

Marx, K (1906/2011). Capital, vol. I. New York: The Modern Library.

McLaren, P. (2015). Pedagogy of insurrection. New York: Peter Lang.

McLaren, P. (2006). Rage & hope. New York: Peter Lang.

McLaren, P. (1999). A pedagogy of possibility: Reflecting upon Paulo Freire’s Politics of Education: In memory of Paulo Freire. Educational Researcher, 28(2), 49-56.

Monzó, L.D. (2015). Confronting colonial representations of Latinas: Developing a liberation praxis. Postcolonial Directions in Education.

Monzó, L.D. (2014). A critical pedagogy for democracy: Confronting higher education’s neoliberal agenda with a critical Latina feminist episteme. Journal for Critical Education Policy Studies. 12(1), 73-100.

Monzó, L.D. & McLaren, P. (2014). Toward a red theory of love, sexuality, and the family. Iberoamérica Social: revista-red de estudios sociales (III), 48-51. Retrieved http://iberoamericasocial.com/toward-a-red-theory-of-love- sexuality-and-the-family

Monzó, L.D., McLaren, P., & Rodriguez, A. (in press). Deploying guns to expendable communities: Bloodshed in Mexico, US imperialism and transnational capital – A call for revolutionary critical pedagogy. Cultural Studies/Critical Methodologies.

Monzó, L.D. & SooHoo, S. (2014). Translating the academy: Learning the racialized languages of academia. Journal of Diversity in Higher Education. 70 (3), 147-165.

National Coalition of Anti-Violence Programs. (2014). Lesbian, gay, bisectual, transgender, queer, and HIV affected hate violence in 2013. New York: NCAVP. https://www.equalitymi.org/files/2013-ncavp-hv.pdf

Rivas, J. (2015, Aug.). 20 trans people were murdered this year. This is what happened.

Fusion, August 20. http://fusion.net/story/185799/2015-transgender-women-murdered-underreported/

Siemaszko, C. (2015). Hate attacks on Muslims in U.S. spike after recent acts of terrorism. NBC News, Dec. 13. http://www.nbcnews.com/news/us-news/hate-attacks-muslims-u-s-spike-after-recent-acts-terrorism-n482456

The Advocates for Human Rights. (2016, May). Stop violence against women. Retreived May, 10. http://www.stopvaw.org/Trafficking_in_Women.html

Tinsley, O.N. (2015, Dec.). Violence against Muslim women is racist and misogynist.

Time, Dec 17. Retrieved from http://time.com/4153763/violence-against-muslim-women/

United Nations Division for the Advancement of Women. (2008). How widespread is violence against women. http://www.un.org/en/women/endviolence/pdf/VAW.pdf

Watson, E.D. (2014, July). Violence against Black women is too often overlooked or dismissed. Huffpost Impact, July 15. http://www.huffingtonpost.com/elwood-d-watson/violence-against-black-wo_b_5578597.html

Lilia D. Monzo (Cuba)

Doctora en Educación por la Southern California, USA.

Docente asistente en la Chapman University, USA.

monzo@chapman.edu

Peter McLaren (Canadá)

Doctor en Educación por la Universidad de Toronto, Canadá.

Docente en la Champan University, USA.

Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/desafio-a-la-violencia-contra-mujeres-de-color-y-su-invisibilidad-un-imperativo-marxista/

Users Today : 69

Users Today : 69 Total Users : 35416046

Total Users : 35416046 Views Today : 90

Views Today : 90 Total views : 3349320

Total views : 3349320