El 9 de marzo de 2015, Gastón Arispe Huaman murió.

Tenía 13 años y estaba comenzando el colegio secundario. Si hubiera alguna forma de describir la muerte con eufemismos indolentes, diríamos que murió de una manera insignificante o trivial. Pero ninguna muerte es insignificante o trivial. Tampoco la de Gastón Arispe Huaman, que tenía 13 años cuando volvía de su segundo día de clase en una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires. Si hubiera alguna forma de describir la muerte sin eufemismos indolentes, diríamos que a Gastón Arispe Huaman lo mató la trivialidad con que el poder trata a los que considera insignificantes.

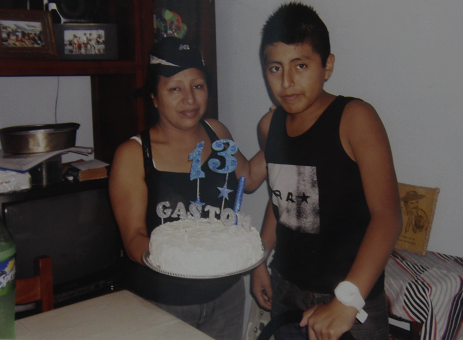

Gastón en su cumpleaños de 13 años, junto a su mamá Flora. Foto de la familia, distribuida por La Garganta Poderosa.

Gastón en su cumpleaños de 13 años, junto a su mamá Flora. Foto de la familia, distribuida por La Garganta Poderosa.

Aquella tarde, Gastón jugaba con su gata Morita, cuando desprevenidamente cayó en un pozo que aquí, en Argentina y vaya a saber en qué otros sitios, la gente llama “ciegos”. Y debía serlo, quizás, ciego, sordo y sin alma, porque ni al más maldito de los pozos se le ocurriría dejar que un niño se caiga en su interior, especialmente, si está lleno de mierda. Los pozos ciegos son los que recogen las deposiciones de la gente pobre cuando no tiene derecho a cloacas ni a cañerías, cuando vive en ciudades donde un simple inodoro sigue siendo un privilegio.

Dicen que Gastón Arispe Huaman murió porque al caer, se desmayó. Pero Gastón Arispe Huaman murió porque vivía en Rodrigo Bueno, un sector de Puerto Madero cercado por un muro, en uno de los barrio más ricos de la Ciudad de Buenos Aires. Un barrio opulento en una ciudad donde el lujo convive inmutable con la miseria. Un barrio donde los pobres aún cagan en pozos, ante la indiferencia de quienes viven a su lado, ahí nomás, pegaditos, pero a siglos de distancia.

A Gastón lo trataron de salvar los vecinos, gente humilde y digna de esa barriada con más de 20 años de existencia, llena de familias peruanas y paraguayas, una “villa miseria” repleta de vida invisible, de risas silenciosas y de sueños secretos. Pidieron a gritos que la policía los ayudara. En Rodrigo Bueno hay dos fuerzas públicas: la policía federal y la prefectura. Ninguna de las dos intervino, mientras Gastón agonizaba lentamente, mientras moría de a poco, mirando los inmensos y suntuosos edificios que proyectan su sombra lúgubre sobre esas casas precarias a orillas del Río de la Plata, volviéndolas imperceptibles.

A Gastón lo trataron de salvar los vecinos, pero no pudieron. La ambulancia tardó una eternidad en llegar al barrio. Cuando lo hizo, los agentes de salud no pudieron desplazar sus equipos hasta el pozo donde agonizaba. Buenos Aires tiene 56 villas y asentamientos precarios, pero el Sistema de Atención Médicas de Emergencia, SAME, un servicio público del gobierno local, carece de cualquier infraestructura para atender a las más de 350 mil personas que viven allí. No siempre mandan ambulancias y, cuando las mandan, no siempre llegan con médicos, muchas veces sólo con enfermeras, que no disponen ni de camillas ni de equipamiento apropiado para socorrer o atender a las víctimas. Aquella vez, la historia se repitió. Y el SAME no sirvió para nada. Porque Buenos Aires se acaba donde empiezan las villas. Buenos Aires detesta que los pobres la afeen, que estropeen su brillo, que arruinen su pretenciosa elegancia europea, que pongan al descubierto su impostada distinción monárquica. Buenos Aires, la Reina del Plata que desprecia a los invasores, esos argentinos, paraguayos, bolivianos, chilenos o peruanos con cara, ropa y olor de pobres, que le usurpan su belleza; porque Buenos Aires sigue creyendo que es para ellos que existe el resto de un país del que casi nunca se sintió parte. Buenos Aires, capital europea, como tantas otras, amurallada ante los que escapan de la miseria, del sufrimiento, del dolor y de la falta de derechos; indiferente, como tantas otras, a los que mueren ahogados en las playas o en los pozos.

Aquel 9 de marzo de 2015, Gastón Arispe Huaman y su gata Morita se quedaron solos, abandonados a su mala suerte, sin nadie que los ayudara, mientras los que podían salvarlos se morían de asco para seguir viviendo una vida nauseabunda.

Dicen que Gastón Arispe Huaman murió porque los servicios médicos no quisieron atenderlo, porque la policía no respondió al pedido desesperado de los vecinos o porque hay gente que aún construye sus retretes en la tierra. Yo creo que Gastón murió porque a casi nadie le importa cómo viven los pobres en Buenos Aires, principalmente, a su gobierno. La ciudad no dispone, o cuando dispone no cumple, las leyes que reglamentan la urbanización de los barrios más humildes, las “villas miserias”, espacios siempre sujetos a la codicia y a la especulación inmobiliaria de empresas que sueñan construir sobre sus ruinas la decadencia de unas élites más ciegas que los pozos donde a veces mueren los niños que cometen la imprudencia de jugar.

Coincidentemente, a pocos días de la muerte de Gastón, el Papa Francisco recordaba así el barrio de Puerto Madero: «Una cosa que a mí me escandalizaba en Buenos Aires, es la nueva zona de Puerto Madero, Que es preciosa, todo ganado al río. Por un lado esos edificios enormes, 36 restaurantes… Y después la villa miseria… La injusticia de las riquezas«.

En la villa Rodrigo Bueno, aunque el gobierno de la ciudad debería cumplir las normas básicas de urbanización, la policía impide el ingreso de materiales de construcción, ejerciendo un control estricto sobre los vecinos. Quizás, al visitante ocasional le pueda parecer que la fuerte presencia policial está para proteger la seguridad de los edificios cercanos. Sin embargo, Rodrigo Bueno es una villa ejemplar en materia de seguridad y legalidad: no se registran asesinatos ni asaltos, tampoco la presencia de bandas o pandillas de traficantes y, aunque el prejuicio por la cercanía de los pobres no deja de asustar a los habitantes de los ricos condominios cercanos, nunca se han registrado robos u asaltos en la región por parte de ningún habitante de la barriada. La policía está allí para impedir que los vecinos de Rodrigo Bueno puedan entrar con cemento, maderas, ladrillos y chapas. Si se cae un techo, si hay que tapar un pozo, si hay que poner un vidrio en una ventana, los vecinos deberán ingresarlo escondido, como si traficaran armas o sustancias peligrosas, simplemente porque la policía embarga, roba o destruye todo lo que la gente de Rodrigo Bueno pretende ingresar al barrio para vivir mejor. Una policía confiscadora de dignidad e incapaz de salvar a un niño que se ha caído en un pozo que huele tan mal como ella misma.

El 9 de marzo de 2015, Gastón Arispe Huaman murió. ¿Dónde habrá ido?

Por los pasillos de la villa Rodrigo Bueno se cuenta que los niños, cuando mueren, van a recoger barriletes al cielo. Allí debe estar Gastón. Y seguro que lo acompañan tantos otros como él, muertos por tener el atrevimiento de crecer y de soñar en una ciudad que no les ha concedido ni derechos ni compasión. Gastón debe estar con Kevin, aquel pequeño de 9 años y de risa contagiosa, asesinado ante la indiferencia policial en la villa de Zavaleta. Y con María, esa pequeña y dulce niña que quería ser bailarina, pero que a los 5 años la mató un incendio que los bomberos no llegaron a apagar en la misma villa Rodrigo Bueno. Con Facu, de 13 años, que acompañaba a su mamá a denunciar infinitas veces el riesgo que suponía un árbol destartalado que finalmente se cayó y lo mató sin que se diera cuenta, una tarde cualquiera, en la Villa 21-24. Con Pascual, un chico de 16 años que quería ser electricista, pero fue baleado por quién sabe quién en la Villa 31, también al lado de Puerto Madero, y que murió desangrado en una carretilla para cargar arena, mientras su mejor amigo lo llevaba desesperado al hospital, porque a Pascual nadie quiso socorrerlo y hasta cuando estaba muriéndose lo trataron como lo que se supone que era: un pedazo de escombro. Allí debe estar Gastón, jugando con Rodrigo, del que su mamá decía que era un ángel, y lo era, pero que a los 10 años lo mataron en la villa de Fátima, sin que ningún periódico tuviera espacio para contarlo o recordarlo.

Si existe el cielo, que sea para Gastón, Kevin, María, Facundo, Pascual y Rodrigo, que sea para ellos y para todos los niños y las niñas que buscan barriletes perdidos.

Nosotros, mientras tanto, seguiremos aquí, pensando que nos hemos salvado de morir en la mierda.

A Flora, que la sigue peleando…

Kevin, 9 años, María, 5 años, y los padres de Facundo, 13 años, víctimas de la violencia y del abandono en la Ciudad de Buenos Aires. Fotos: La Garganta Poderosa.

Kevin, 9 años, María, 5 años, y los padres de Facundo, 13 años, víctimas de la violencia y del abandono en la Ciudad de Buenos Aires. Fotos: La Garganta Poderosa.

Más:

- La carta que escribió Flora, la mamá de Gastón, y que publicó la imprescindible Garganta Poderosa.

- El grito de La Garganta Poderosa al cumplirse un año de la muerte de Gastón.

- Sobre el incendio que mató a María, de 5 años.

- Patch Adams en la villa Rodrigo Bueno.

- La Garganta Poderosa, la voz que grita justicia en las villas argentinas.

- Un estudio fundamental: «Relevamiento de Asentamientos Informales de Argentina» (2013), elaborado por TECHO.

Users Today : 39

Users Today : 39 Total Users : 35460580

Total Users : 35460580 Views Today : 55

Views Today : 55 Total views : 3419537

Total views : 3419537