Vistos los acontecimientos sorpresivos y violentos más recientes de Bruselas (Bélgica) días atrás, y observando la conducta de medios de comunicación y las declaraciones de gobernantes europeos ante éstos, queda la sensación de estar ante un refuerzo naturalizado por la institucionalización de la pedagogía del miedo, con una práctica impulsada desde la política guerrerista cuya última cruzada nos remonta, inevitablemente, a la brutalidad de los ataques de Estados Unidos y sus aliados a países del Golfo Pérsico en la pugna por el control de la producción de petróleo.

Desde siempre el miedo ha sido un instrumento de control social, que se refuerza desde distintos espacios de la sociedad. Hoy día por ejemplo, la penetración de los medios y de sus principales productos en nuestras actividades diarias: estilos de vida, opiniones y noticias, en buena medida fija nuestra forma de pensar ante ciertos acontecimientos. A diario nos exponemos a informaciones sobre incidentes de seguridad, peligros naturales, animales salvajes rondndo sitios vacacionales, riesgos económicos, virus, enfermedades … ¿cómo podemos lidiar con todo eso y seguir insertándonos en la sociedad? el miedo nos dice por donde caminar, qué pensar, cómo comportarnos y dónde está el bien y dónde el mal. Entiéndase que no se habla aquí del miedo o temor ante lo desconocido o la sensación de peligro natural de los seres humanos. Aquí se habla de la exacerbación del miedo hacia otras sociedades, otras religiones y otras formas de entender al mundo.

La información, previamente digerida y presentada a través de medios de comunicación, nos deja la toxicidad del exceso de información, y también el modelado de nuestros modos de pensar, actuar y observar los hechos que ocurren a nuestro alrededor. La resistencia frente al avance de estos modos exógenos de ver al mundo se hace necesaria, entonces, no sólo en el plano de lo doméstico, sino también desde el quehacer diario de las personas desde el cual cada plano del ser descubre una nueva batalla. La resistencia supone exponer que el modo en que los medios de comunicación presentan las informaciones no es, en ningún caso, inocuo.

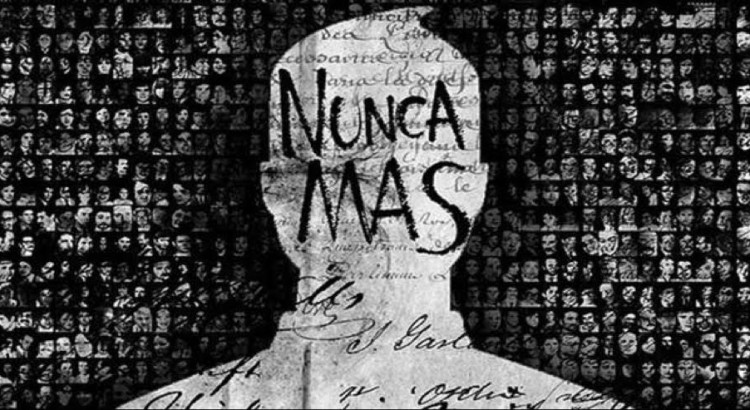

Frente a situaciones como los atentados del World Trade Center, Nueva York (2001), de Madrid (2004), Santiago (Chile, 2014), de Francia (Charlie Hebdo, 2015), Bangkok (Tailandia, 2015), Lyon (Francia, 2015), Rusia (2015), Tunez (2015), Estambul (Turquía, 2016), Ankara (Turquía, 2016), por sólo nombrar algunos de los más recientes incidentes terroristas reconocidos como atentados por los medios, se hace complicado establecer una posición rotunda que asigne, de manera inequívoca, la responsabilidad a cualquier bando. En cada uno de estos atentados han resultado víctimas personas inocentes de distintas nacionalidades, niños y niñas, estudiantes, mujeres, ancianos, personas que no estaban vinculadas a acciones terroristas. Como también se cegan vías en cada uno de los focos de violencia que día a día vemos encendidos en buena parte del Medio Oriente, África y el continente americano.

Con tantos focos de violencia ¿Cómo podemos explicar que, mientras unos incidentes violentos son despersonalizados e invisibilizados, otros sean exacerbados y utilizados por medios de comunicación para estigmatizar y construir ideas fuerza sobre la superioridad de unos grupos (sociales, raciales, económicos o religiosos) sobre otros?

«Hay unos muertos de primera y unos muertos de segunda»

Así dice una persona, por el acento de origen colombianofrancia, entrevistada por la cadena RT, quejándose del dramatismo con el que hay manifestaciones en medios digitales en solidaridad hacia Francia, Bélgica o Estados Unidos, y no ocurre lo mismo por fallecidos civiles en zonas en guerra.

La cobertura que, hasta ahora, se ha hecho en medios internacionales de comunicación sobre los incidentes de Bruselas parecen estar construidos sobre un mismo esquema con muy pocas diferencias: 1) Bloques de noticias con la misma información que se repite una y otra vez con imágenes de fondo que pertenecen a videos aficionados de las explosiones, y como contraste, las imágenes de personas conglomeradas en manifestaciones de repudio y dolor; 2) Contenidos que enfatizan en lo poco que se sabe de quienes atacaron los dos objetivos en Bélgica, pero que insisten en presentar suposiciones sobre el origen, destino o procedencia de unas personas que identifican como los atacantes y cuyas fotografías son repetidas una y otra vez; 3) Revisión de actualizaciones de declaraciones por parte del cuerpo gubenamental de la Unión Europea, Bélgica u otro país; 4) Entrevista a familiares de personas desaparecidas, mostrando vidas en pleno apogeo truncadas, o posiblemente truncadas, por los atentados.

Este modo de presentar la información sobre tan lamentables sucesos, construida de un modo similar entre las distintas cadenas de noticias internacionales, repitiéndose una y otra vez, busca aprovechar el interés por conocer más detalles de lo ocurrido, pero también es utilizado para reforzar la idea de que tienen mayor importancia quienes fallecen en Europa en ataques terroristas inusitados, que aquellos que fallecen en escuelas, hospitales o en sus casas en las zonas en conflicto al otro lado del mundo. Pero, lo que resulta más grave aún, es que esta forma de presentar la información, es utilizado para construir estereotipos de rechazo a personas, generalmente también víctimas, como culpables en virtud de profesar alguna religión islámica, o vivir en sociedades con otras formas de organización social y política. La información que se da y la que se calla, recrea la realidad que forma e incide culturalmente en los pueblos.

El culto a la hegemonía de unos sobre otros y, por ende, de las sociedades que la sustentan, por encima de las particulariades de la vida de todas y todos, nos conduce a ubicar de modo casi automático un lugar donde está el bien y otro en el cual, por contraposición, habita el mal. Por ejemplo, las personas no suelen demandar información sobre cuántos ataques se registran por parte de las fuerzas aliadas sobre territorio sirio o en Afganistán, y para muchas personas las filtraciones de Wikileaks que revelaron tratos inhumanos de soldados estadounidenses a presos de guerra en Irak fueron parte de una gran escenificación cinematográfica que nunca ocurrió. Por cierto, resulta interesante revisar el uso del lenguaje que ha salido de las filtraciones periodísticas de información non grata sobre actuaciones de guerra, y ha impregnado guiones de cine.

Los medios de comunicación hegemónicos insisten en mostrarnos la cara humana de quienes están desaparecidos o han fallecido en cada uno de estos atentados terroristas, también insisten en resaltar las torpezas, omisiones e incapaciades de los organismos policiales de los países atacados. Es la paradoja de cuestionar a quien sufre un asalto, por ejemplo, porque de alguna forma se «lo busca» al caminar por un lugar por el cual no debe, aunque ese lugar sea los predios de su residencia. Sin embargo, sería muy interesante poder develar con valentía la hipocresía que nos llama a defender asesinatos lamentables en cualquier lugar de Europa, mientras nos pide que no preguntemos por las razones terribles que llevan a gobiernos a invadir otros territorios y asesinar a inocentes.

No es con el miedo con el que se aprende, pero tal parece que sigue siendo con el miedo con lo que se controla.

Users Today : 69

Users Today : 69 Total Users : 35416046

Total Users : 35416046 Views Today : 90

Views Today : 90 Total views : 3349320

Total views : 3349320