Entrevista realizada por Luis Miguel Alvarado Dorry en exclusiva para Otras Voces en Educación.

Conocimos a les compañeres de la AED-40 den la militancia sindical y pedagógica con el hito de la construcción de un proyecto de educación alternativa que dé cuenta de las luchas de clases y de la transformación de las condiciones en la que los sectores populares están inmersos.

El compromiso ético-político los caracteriza en el sentido de construir sociedades más justas, humanas y humanizantes a partir de la educación.

La Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 como militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reivindica como una organización política de carácter independiente, revolucionaria y transformadora; refrenda su militancia al construir su plataforma política, organizativa, jurídica y pedagógica desde una posición de clase proletaria.

Los esfuerzos por organizar políticamente a la sección 40 se vieron consolidados en el 2013, cuya fecha representa la ruptura con el conformismo y la apatía que imperaba en el magisterio estatal derivada de una representación sindical entregada al Estado burgués. El camino recorrido no ha sido fácil de transitar puesto que se han librado innumerables batallas en contra del Estado, el oportunismo y el neocharrismo incrustado en el movimiento magisterial y popular del estado de Chiapas.

Como posición política tenemos claro que si la lucha política no se acompaña de una propuesta pedagógica emancipadora sería un contrasentido, por tal razón al día de hoy estamos construyendo en colectivo el Proyecto Comunitario para la Escuela (PCE) que tiene su génesis en la práctica y en la experiencia misma de las maestras y los maestros comunitarios, así como el apoyo fraterno de investigadores, académicos, colectivos nacionales e internacionales y a secciones hermanas de la CNTE.

Compañeres de la Asamblea Estatal Democrática Sección 40 SNTE-CNTE, ¿cómo llegaron a la educación crítica y contestataria, y a la lucha social? Cuéntenos un poco de su historia.

La Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 surge en el 2013 con la imposición de la nefasta reforma educativa de Peña Nieto cuyo régimen privatizador materializó las reformas neoliberales exigidas por los organismos de poder económico y político nacional y, extranjeros como Mexicanos Primero y la OCDE, BID, FMI, entre otros. Ante el agravio que significaba su puesta en marcha y ante el hartazgo por la postura que asume el SNTE a nivel nacional y en nuestra Sección sindical (que desde su creación hace casi 40 años el charrismo sindical había sido la única expresión que la ha encabezado), las y los trabajadores de la educación comenzamos a organizarnos en los centros de trabajo, las delegaciones y las regiones, para conocer y discutir lo que implicaba esta reforma. Poco a poco fueron incrementándose las voces de descontento que provocaron una inercia de organización en la coincidencia de la movilización para hacerse escuchar nuestra inconformidad. Desde el inicio del ciclo escolar 2013-2014 las reuniones de debate fueron constantes en diferentes espacios, hasta mediados de agosto del 2013 fueron realizadas en Tuxtla Gutiérrez las primeras reuniones que convocaban al magisterio inconforme de nuestra sección de todo el estado y se contó con la presencia de compañeros de la hermana Sección 7 que ya contaban con una trayectoria de lucha, como militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para dar la orientación política en la cuestión organizativa.

Fue así que se estaba preparando las condiciones para comenzar el paro indefinido sabiendo que era el único camino a tomar ante este atropello a la educación y la escuela pública, el empleo y las conquistas sindicales y laborales. Con una megamarcha magisterial, el 9 de septiembre arranca para la Sección 40 el inicio del paro indefinido de labores y la instalación del plantón a lo largo de la avenida central de nuestra ciudad capital. Con las primeras asambleas estatales convocadas como disidencia y con la elección de una estructura incipiente a través de una dirección política reducida y una representación de Coordinadores Regionales que tuvieran la tarea de organizar los trabajos en el plantón y las acciones políticas de las respectivas delegaciones y centros de trabajo, se impulsan en esa jornada de lucha las primeras actividades pedagógicas en el plantón con jornadas culturales y de discusión a fin de preparar el camino para arribar al pensamiento transformador en el contexto político y pedagógico. En este escenario, la necesidad de un proyecto de educación alternativo, clasista y emancipador, cobra mayor importancia.

La minuta de acuerdos del 20 de noviembre de 2013 que motivó el levantamiento del paro de labores incluyó en uno de sus puntos centrales el reconocimiento de la Comisión de educación alternativa de la CNTE en Chiapas, compuesta por 8 compañeros de la Sección 7 y 6 compañeros de la Sección 40 para comenzar la elaboración del proyecto de educación alternativa para Chiapas. En ese contexto, surge la Comisión de Educación y Cultura de la AED, que con esfuerzo y entusiasmo inicia su colaboración en el proceso de la elaboración del proyecto de educación alternativa desde el pueblo y para el pueblo. La propuesta pedagógica Proyecto Comunitario para la Escuela (PCE), del movimiento magisterial democrático de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 de Chiapas, es un esfuerzo colectivo que sigue en construcción.

A pesar de todos los retos a los que se enfrenta una organización incipiente, a lo largo de todo este tiempo se ha demostrado que en la Sección 40 el único referente con la fuerza y combatividad necesarios para defender las conquistas sindicales, la educación pública y al pueblo mexicano acechado por el capitalismo voraz, es la Asamblea Estatal Democrática (AED), que desde sus inicios forma parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Como posición política, hemos transitado por cada una de las rutas que la CNTE mandata (organizativa, política, jurídica, pedagógica), asumiendo también los 22 principios rectores que la fundamentan.

¿Cuáles consideran que son los elementos más significativos de la crisis educativa en su Estado, en México y en toda América Latina?

La crisis educativa en Chiapas se deriva de problemas que han aquejado desde sexenios pasados a esta región del país, grandes sectores de la población chiapaneca no tienen acceso a los servicios básicos de salud, educación y vivienda situación que no permite acceder a mejores condiciones de vida. El sector más golpeado han sido los pueblos originarios, los cuales conforman gran parte de la población total del estado, la ubicación geográfica de este sector de la población, el acceso a ellas y el ineficiente o carente servicio de energía eléctrica ha sido una limitante para que tengan acceso a información y tecnología en las escuelas; además de la falta de infraestructura. Aunado a esto las reformas educativas emprendidas por los gobiernos pasados han sido fundadas en un modelo por competencias que excluye la posibilidad de incorporar otros enfoques propiciadores del desarrollo humano.

La revisión de los contenidos de la Educación en México demuestra que los contextos y situaciones para el trabajo escolar evidencian y promueven contextos urbanos, primero como forma de homogenizar para luego ignorar lo diferente. Los contenidos jerarquizan, niegan el diálogo de saberes, soslayan la sabiduría popular y suprimen todo conocimiento emanado de los pueblos originarios, predominando la aculturación en estos y creando un cerco cultural contra las costumbres, tradiciones y lenguas con lo que el capitalismo llama prosperidad y modernización.

El recorte de matrículas en las normales formadoras de docentes, el mal manejo y la poca inversión de recursos en el sector educativo, la precarización y la desigualdad social en el estado, el recorte a programas para apoyo a estudiantes y la malversación de los recursos por las autoridades educativas de la Secretaria de Educación de Chiapas forman parte de algunos de los muchos elementos que han provocado la crisis educativa en nuestro estado. La globalización educativa excluye la pluralidad y lo diverso al generar una cultura universal que desprecia las características del multiculturalismo, se globalizan didácticas y contenidos de planes y programas de estudio ceñidas a las necesidades del capitalismo.

La etapa actual del capitalismo mundial: el imperialismo, ha globalizado todos los órdenes de la vida (política, economía, cultura en general, educación, entre otras), en esta situación se contextualiza la presente política educativa mundial y los modelos pedagógicos, dictados por organismos empresariales, que ignoran los contextos multiculturales o regionales propiciando con esto una profunda crisis de valores resultado de los efectos de la mercantilización de saberes, que describen y propagandizan un mundo al que la mayoría de la comunidad escolar con los que convivimos no podrán acceder.

Cuéntennos sobre ¿cómo ha sido la experiencia en la construcción del Proyecto Comunitario para la Escuela (PCE)?

En 2014, a raíz de la conformación de la AED-40 y a su vez, reconocidos como parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidimos, bajo consenso de bases, construir la plataforma política de nuestra organización, incorporando las rutas que la CNTE ha mandatado. En este sentido, la ruta pedagógica, dio la pauta para que la Comisión de Educación y Cultura (CECAED) recuperara el análisis y las propuestas del magisterio democrático a través de brigadeos, encuestas y actividades política-pedagógicas. Como resultado de este trabajo coordinado con la comunidad escolar, surge el Proyecto para Transformar la Educación en el Estado de Chiapas (PTEECH), cuyo origen pretendió identificar qué elementos son necesarios para el desarrollo de una propuesta de educación alternativa, propia para nuestro referente. En este sentido, para continuar recuperando todas las voces, se crearon los primeros talleres formativos como resistencia organizada a los Consejos Técnicos Escolares (CTE) oficiales, donde además de hacer los análisis respecto a las condiciones para desarrollar el trabajo en las aulas y fuera de ellas, se brindaban herramientas didácticas para el abordaje de contenidos escolares desde las pedagogías críticas y educaciones populares. Asimismo, se desarrollaron Foros de Educación Alternativa, bajo las siguientes temáticas: «Hacia la construcción del Proyecto para Transformar la Educación en el Estado de Chiapas», «Modelo por competencias ¿Crisis de la Educación Básica en México?, “Evaluación docente: Implicaciones y desafíos”.

Posterior a estas actividades y gracias al trabajo colectivo-comunitario que se consolidaba con mayor fuerza en todos los niveles educativos, se llevó a cabo el Primer Congreso de Educación «Disidencia pedagógica: propuestas y avances». Todos estos encuentros resolvieron ajustar la incipiente propuesta que comenzó como PTEECH para darle paso a una propuesta con mayor claridad y precisión respecto a los elementos incorporados hasta ese momento. De igual manera se ratificó la continuidad del proyecto propio de la Asamblea Estatal Democrática, cuyo sustento en teorías políticas, filosóficas, pedagógicas y metodológicas analizadas en cada espacio, dieron como resultado, en 2017, la concepción del Proyecto Comunitario para la Escuela (PCE) y su sistematización teórica bajo el Documento Base, fundamentos para su implementación. Propuesta como medio de acercamiento a la comunidad para crear el espacio propicio de análisis y problematización de los fenómenos sociales que afectan directamente nuestras condiciones como clase proletaria, así el trabajo pedagógico se fortalecería con la formación política del magisterio para incidir en la transformación de fondo de la educación.

En este punto, los talleres formativos comenzaron a trabajarse en las regiones de la entidad, desarrollando los fundamentos de implementación del Proyecto Comunitario para la Escuela (PCE), destacando la Escuela emancipadora para reconocer el papel que la escuela ha desempeñado como aparato ideológico del Estado, reproduciendo de forma inflexible los mecanismos, discursos, métodos, enfoques y estrategias que se le ha obligado a difundir a través de planes y programas de estudio en todos los niveles educativos, en contraparte, el PCE propone que la escuela permita el diálogo de saberes como un proceso de interaprendizaje, en el marco de la equidad e igualdad, así como la identificación de la diversidad de necesidades educativas en los y las estudiantes de Educación Básica y Media Superior; además de oponerse a que la educación sea mercantilizada y en cambio, promueva relaciones fraternas y privilegie el derecho intrínseco a la educación del ser humano. Asimismo, incluir las Tecnologías de la Información y la Comunicación desde una visión de tecnología contextualizada y con menos efectos dañinos al medio ambiente, por mencionar algunos elementos.

Comunidad al centro, la comunidad se concibe como el micro espacio de transformación y la escuela no se limita al espacio físico del aula, sino que se convierte en el espacio para dialogar la actividad realizada, incorporando los saberes locales y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La práctica y la teoría son elementos inseparables en el PCE ya que en su conjunto generan pertinencia y sentido para el interaprendizaje. El proyecto se fundamenta en la construcción de redes de colaboración que impulsan el trabajo participativo de docentes, estudiantes, padres y madres de familia y la colectividad en general. El PCE nos remite a pensar en el proceso educativo como un verdadero acto de liberación en el que todos y todas tenemos una responsabilidad por cumplir. El método desarrollado coloca a la comunidad y las experiencias de enseñanza de los hombres y mujeres como verdaderas didácticas que pueden reivindicar a la escuela para formar hombres y mujeres libres. Al arrebatarle la rectoría de la educación al Estado y colocar como centro y ente educativo a la comunidad generadora de conocimientos, el PCE se distingue como un movimiento pedagógico revolucionario.

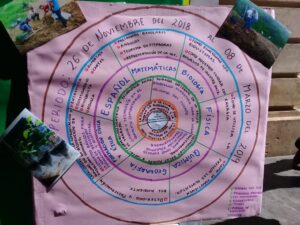

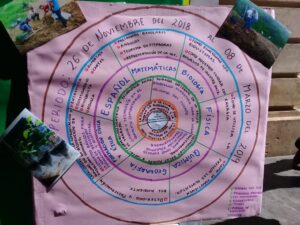

Currículum Comunitario, propone que, en coordinación con los padres y madres de familia, estudiantes, expertos y expertas de la comunidad, docentes, planifiquen la currícula de cada comunidad respetando su estructura política, cultural, económica, social y la cosmovisión propia. Este proyecto impulsa la interdisciplinariedad entre el trabajo y la actividad social realizada por los y las estudiantes. La planificación didáctica dependerá de una guía curricular básica, pues cada práctica requerirá del enfoque de diferentes disciplinas para su aprendizaje y cada comunidad generará diferentes actividades pedagógicas. El currículum comunitario se desarrolla desde el interaprendizaje promoviendo la horizontalidad pues entre todos y todas se construyen los conocimientos en los procesos pedagógicos, por ello, se orientan bajo tres principios políticos y cinco ejes pedagógicos. Principios políticos, La educación promueve la organización y la lucha como una forma de desarrollar la conciencia de clase; La educación y la escuela promueven la autonomía y la justicia como valores inherentes al ser humano; La escuela rechaza todo tipo de opresión ideológica. Ejes pedagógicos, Defensa del territorio y medio ambiente, Cuidado integral de la salud, Cosmovisión de los pueblos e interculturalidad, Derechos humanos y cultura para la paz revolucionaria, Formación científica y tecnológica para el trabajo liberador.

Bajo estos fundamentos, la evaluación también debía ser concebida bajo otro enfoque, correspondiendo a los planteamientos del PCE, por lo tanto, se caracterizó a la evaluación compartida, como la contraposición del instrumento para clasificar y medir, en el PCE se considera como un proceso compartido donde cada persona que se involucre en el desarrollo de las actividades comunitarias y escolares deberá participar también en la evaluación, promoviendo el carácter contextual, dialógico, horizontal, colectivo, dialéctico, democrático, crítico, emancipador y compartido. La evaluación compartida indica un esfuerzo por brindar las herramientas precisas para mejorar los conocimientos científicos en un ambiente de interconstrucción y responsabilidad mutua.

En este contexto, el docente comunitario, concientiza la transformación personal y colectiva hacia la construcción de un hombre nuevo y una mujer nueva con conciencia proletaria, mediante la formación política y pedagógica; a su vez genera cambios, convirtiendo a la investigación etnográfica parte de la práctica docente que busca la verdad, la libertad y el conocimiento.

Bajo distintos mecanismos, estrategias y actividades política-pedagógicas el PCE ha cobrado fuerza en la entidad y en el país; recuperando las propuestas de las maestras, maestros y comunidad escolar, hemos afianzado un proyecto de educación viable, construido desde la base, incidiendo en la transformación política y pedagógica de la educación en sus distintos rubros y escenarios. La participación de las compañeras y compañeros en este trabajo colectivo-comunitario del nivel básico y medio superior, han conducido a fortalecer este proyecto, acciones que se han visibilizado en las distintas compartencias realizadas en las delegaciones, regiones y a nivel estatal, demostrando por mucho, que dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la AED 40 es de los pocos referentes a nivel nacional con un proyecto de educación alternativa propio, implementado en las escuelas de la entidad y que continúa fortaleciéndose a través de los distintos espacios de construcción colectiva-comunitaria.

En este momento, en colectivo nos encontramos realizando el proceso de sistematización para incorporar al Documento Base, los elementos que se han sumado a este proyecto a lo largo del tiempo que llevamos implementándolo desde las escuelas, esto permitirá que las nuevas generaciones que se sumen a este proyecto de educación conozcan los orígenes del PCE, sus fundamentos y a su vez, puedan desarrollar nuevas propuestas para incidir en la transformación de la educación desde nuestras comunidades escolares.

Compañeres ¿la relación entre los gobiernos y los gremios en el estado de Chiapas y en el país es fluida? ¿Por qué?

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es la organización que representa alrededor de dos millones de trabajadores adscritos a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a los sistemas educativos locales de las 31 entidades federativas del país.

Además del carácter prácticamente monopólico de la representación y del número de agremiados, el SNTE, a diferencia del resto de las organizaciones sindicales de carácter «nacional» que dependen del gobierno federal o incluso del sector privado, está involucrado en la administración y control de recursos del espacio político y administrativo donde se ubica. Desde su surgimiento, ha sido un «sindicato corporativo», es decir, que prácticamente tiene el monopolio de la representación de sus agremiados.

Se caracteriza por ser una organización de carácter “oligárquico», pues sus dirigentes nacionales y seccionales tienden a constituir liderazgos que se mantienen en el poder por largas temporadas y se desempeñan como un grupo cerrado, bien porque tienen el reconocimiento oficial de las autoridades laborales y del sector educativo (a cambio de control, lealtad institucional y apoyo político-electoral) o bien porque son capaces de restringir y manejar la competencia por los principales cargos de representación gremial.

Se constituye como un grupo de interés que “presiona” a las autoridades educativas en lo relativo al aumento de salarios y prestaciones, pero también en lo que respecta al mantenimiento de sus espacios de control en el ámbito del sector educativo nacional y de los estados.

Basados en la legalidad de la toma de nota y basados en la normatividad de las relaciones laborales SEP-SNTE, los líderes sindicales han ubicado a sus cuadros en los puestos directivos «de confianza» y manejando por completo los procesos de ingreso y asignación de las plazas, así como los cambios, ascensos y permutas.

Emplea la desinformación y la desmovilización como estrategias para evitar a toda costa que el descontento de sus agremiados llegue a manifestarse con actos de protesta en las calles, la toma de instalaciones y hasta el paro de labores, es capaz de echar a andar su maquinaria de afines, hasta lograr calmar los ánimos y que logre encuadrar sus intereses a los del Estado.

Ha podido construir alianzas políticas con el partido en el gobierno tanto federal como estatal, circunstancia en la que el SNTE toma forma de «fracción partidista», de manera que algunos de sus líderes, a cambio de ser postulados como candidatos a presidencias municipales, diputados federales o locales, utilizan a cierto número de agremiados para que colaboren en la campaña política en donde se invierten recursos de las cuotas sindicales en la promoción del voto. Esta alianza electoral a través del partido tradicional del SNTE, Nueva Alianza (Panal) y ahora con el recién reconocido Redes Sociales Progresistas (RSP) dependiente de Elba Esther Gordillo Morales, se traduce en un acuerdo fáctico que se desarrolla en los mismos términos de su actuación como fracción de partido. Al posicionar a alcaldes y sobre todo legisladores desde el SNTE, recurren a diversas prácticas de cabildeo e intercambio de apoyos con el fin de vetar, congelar o promover iniciativas que pudieran afectar o mejorar su posición político-administrativa en el sector educativo.

Es así como la dirigencia nacional del sindicato, con el potencial respaldo de las estrategias de control corporativo y en pleno uso de su liderazgo oligárquico, procura negociar acuerdos con el Presidente de la República en turno tanto en asuntos de orden estructural, como es el caso de una reforma educativa o en los de tipo coyuntural, como un aumento de salario o el presupuesto para la educación del ejercicio fiscal anual.

Desde las Secciones sindicales se establece un entramado que usa la presión en el marco del sector educativo y como actor político interesado principalmente en ganar posiciones de poder en las estructuras oficiales de la educación o bien en representaciones populares. Desde el terreno de lo educativo se ofertan incentivos que posibilitan el control de las y los trabajadores en un sentido corporativo y a su vez favorecen su lealtad al sindicato y al sistema en su conjunto, pues ambos se encuentran unidos en simbiosis perversa. Su premisa: obedecer las directrices sindicales, nacionales o locales, y eso implica reconocer la autoridad del sistema educativo, rechazando cualquier intromisión que pudiera poner en riesgo esta forma de vida y de subsistencia de lo que conocemos como charrismo sindical.

Esta práctica es más que evidente en la Sección 40 del SNTE, puesto que el servilismo de la representación electa, y ahora de la nombrada Comisión Ejecutiva por el CEN, ponen de manifiesto el carácter sumiso y dependiente de lo que diga el gobierno estatal en turno, adaptando el discurso y la estrategia al dictado patronal, dejando en estado de indefensión a sus agremiados que en nada se encuentran de acuerdo con el desempeño de su representación sindical y pide a gritos un cambio de fondo para realmente sentirse cobijados por el poderoso SNTE. Por ello, como Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 SNTE-CNTE seguimos teniendo razón de ser, porque el magisterio no se merece contar con una dirigencia sindical entreguista que solamente se escude bajo el discurso oficial y se sume a sus dictados aún si estos laceran a sus agremiados. Nosotros seguimos abanderando la defensa de la educación y la escuela pública, el empleo y las conquistas sindicales y laborales ganadas con muchos sacrificios, a sudor y sangre.

Como colectivo político-pedagógico, ¿consideran que la formación inicial y continua de les docente corresponde a las necesidades del país y los desafíos pedagógicos del siglo XXI? ¿Por qué? ¿Cuáles serían sus propuestas?

Como Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 consideramos que no corresponde a las necesidades ni a los desafíos pedagógicos de este siglo ni de los venideros, ya que detrás de todos esos programas están los intereses de muchos organismos económicos internacionales como lo es el BID, FMI y la OCDE, entre otras. A manera de antecedente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE se define a sí mismo como un foro único en su género, donde los gobiernos de los países que la integran trabajan conjuntamente para afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización. México ingresa a la OCDE en 1994 y por recomendaciones de este organismo realiza una serie de modificaciones constitucionales, entre ellas al artículo 3ro. En el año 2005 con el proyecto Tuning, se comienza a desarrollar reuniones en América Latina para fundamentar la aplicación de competencias genéricas y especificas en la educación superior.

En 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto pone en marcha una serie de reformas neoliberales que no eran más que la culminación del proyecto emprendido durante el sexenio salinista, el cual, está bajo el esquema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el neoliberalismo. Apoyados por la “Partidocracia”: PRI, PAN y PRD entre los principales firman el “Pacto por México” aprobando el paquete de reformas dentro de las cuales se encuentra la “Reforma Educativa”, la cual, es aprobada el 11 de septiembre de 2013. En 2016 surge El Nuevo Modelo Educativo impulsado por la Secretaria de Educación Pública, se presentó como un planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa, en ninguno de sus elementos integrantes ofrecía una reconfiguración del Sistema Educativo; en su lugar se proponía “consolidar los procesos de evaluación y del Servicio Profesional Docente” lo cual demostraba como el fundamento de la Reforma Educativa, distando de ser educativo desde su origen. La influencia de los organismos económicos en materia educativa en México, es plenamente visible; desde la implementación de políticas económicas, foros internacionales y también a la adquisición de deudas con los organismos monetarios.

En 2018 con la llegada al poder del partido político de MORENA como la nueva administración en México, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador trae consigo un discurso centrado en la crítica al modelo neoliberal y como propuesta de cambio realiza una serie de proyectos de desarrollo para el país, las cuales no dejan de ser más que la continuidad del mismo modelo. En materia educativa se impone otra reforma siguiendo la lógica del anterior sexenio, modificando de nueva cuenta los artículos 3ro, 31 y 73, además del nuevo modelo educativo denominado La Nueva Escuela Mexicana NEM, el cual mantiene de nueva cuenta el corte empresarial, planteando la profesionalización docente mediante el Servicio de Carrera Profesional del Magisterio basada en el mérito que conlleva al individualismo y la competencia. Vemos pues el apego puntual a las recomendaciones hechas por la OCDE las cuales se enfocan en políticas públicas para optimizar la enseñanza, el liderazgo y la gestión escolar en las escuelas tal cual lo marcan las 15 recomendaciones descritas en el informe. Las recomendaciones marcan los estándares que requieren desarrollen los y las docentes, estudiantes y del liderazgo escolar, busca garantizar programas de formación inicial docente de alta calidad; atraer mejores candidatos; profesionalizar la selección, contratación, y evaluación de docentes, deja en manos de las comunidades escolares la responsabilidad de gestionar la infraestructura y las necesidades que presente la institución.

Como AED 40 coincidimos con Paulo Freire al entender que todo acto educativo es un acto político y cuando los organismos empresariales posmodernos determinan y trazan la educación mundial a través de teorías que definen el rumbo pedagógico, predomina una educación enajenante para los explotados con el propósito de seguir ejerciendo el control de acuerdo a los intereses del gran capital.

¿Cuál es la propuesta de la AED 40? Nuestra propuesta de educación alternativa se denomina Proyecto Comunitario para la Escuela PCE fundamentada en la construcción de redes de colaboración entre la escuela y la comunidad ya sea urbana, semiurbana o rural, impulsando el trabajo participativo de los verdaderos actores en los diversos procesos de Interaprendizaje, la cual, es base epistemológica del proyecto, a diferencia de los modelos impulsados por el estado y los grupos oligárquicos en los que usan el concepto de enseñanza-aprendizaje (uno es el que enseña y el otro aprende) característica de la educación bancaria. La ruta pedagógica coordinada por la Comisión de Educación y Cultura de la AED 40 e implementada por la base magisterial, se funda en la necesidad de una educación crítica, humanista, científica, popular y revolucionaria. Para alcanzar los propósitos se apoya en las teorías de autores como: Makarenko, Vigotsky y otros comprometidos con la liberación de la humanidad y del yugo capitalista, como Paulo Freire, entre otros, que han hecho un gran aporte social a la humanidad. Como ya se describió con anterioridad el PCE promueve una metodología de trabajo, un currículo comunitario, principios políticos y ejes pedagógicos que sustentan el planteamiento pedagógico para configurar una propuesta didáctica en las escuelas de Educación Básica y Media Superior de Chiapas y del país.

Compañeres de la Asamblea Estatal Democrática Sección 40 SNTE-CNTE, ¿qué ha significado el confinamiento por el Coronavirus COVID-19 en lo educativo? ¿Considera que las medidas educativas tomadas en el contexto de la pandemia afectan al derecho a la educación? ¿Por qué?

Con la llegada de la pandemia ocasionada por el virus denominado científicamente como SARS-CoV-2 (coronavirus), la sociedad, desde todas sus estructuras, tuvo que adaptarse a las condiciones que la realidad exige. Sin embargo, la afectación en materia de salubridad es equiparable a la decadencia educativa, donde de nueva cuenta el capitalismo echa mano de sus recursos y herramientas para impulsar el programa “Aprende en casa”, como parte de la acción emergente ante la situación global de salud que se está viviendo. Este modelo de educación a distancia se sustenta en el modelo por competencias vigente en el Sistema Educativo Nacional, cuyo origen empresarial es impulsado por las grandes corporaciones oligarcas y organismos internacionales como la OCDE que en 2019 reforzó este modelo educativo con la prioridad en competencias básicas (habilidades, actitudes, conocimientos específicos en matemáticas y habilidades digitales), competencias transferibles, competencias laborales y competencias transformadoras, en vísperas de “construir un futuro mejor”. No obstante, estas competencias evidencian la armonización de las políticas educativas en función del trabajo para la vida de explotación laboral con la que se rige este sistema económico neoliberal. Según la OCDE el desarrollo de habilidades digitales en los países en vías de desarrollo sirve para adoptar las nuevas tecnologías y mejorar la cadena de valor añadido, convirtiendo a estos países en mayor atracción de inversión extranjera para garantizar la mano de obra especializada.

Bajo la lógica capitalista, esta pandemia catapulta la educación virtual con fines de aniquilamiento de la escuela pública y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación. El Estado promociona, impulsa y obliga a ejecutar la educación a distancia en medio de una crisis de salud mundial, siendo el punto de origen para identificar las condiciones que permitan reducir en un futuro próximo la plantilla docente nacional, dado que una sola maestra o maestro podría atender a un universo de estudiantes mayor en el mundo virtual, reduciendo consigo los gastos en infraestructura educativa, salarios del personal docente y administrativo, entre otros. Si bien es cierto que la educación a distancia puede ser una herramienta que facilite el acceso a la educación, es necesario para ello considerar diversas aristas de esta situación, debería incluir un cambio curricular adecuado para el manejo de contenidos con estrategias y técnicas pedagógicas acordes a la población estudiantil de escuelas regulares, así como el trabajo con estudiantes con diferentes discapacidades, mayor capacitación del magisterio en el trabajo virtual, mayor inversión en infraestructura educativa digital, plataformas digitales genuinas que puedan tener la capacidad de albergar grandes cantidades de datos informáticos para el uso didáctico y educativo, mejor y mayor cobertura de conectividad, por mencionar algunos aspectos exclusivos del ámbito educativo; aunado a ello, es preciso mejorar las condiciones sociales de acceso a la tecnología, lo que deriva en mejores condiciones laborales, jornadas y salarios justos, estabilidad laboral, seguridad social especializada, desaparición de la pobreza, todo esto para tener una estabilidad económica y de salud que garantice a los y las estudiante, padres y madres de familia el acceso a la educación, el manejo y dominio de las tecnologías de información con perspectiva de beneficio colectivo social.

La Secretaría de Educación Pública se equivoca nuevamente al imponer un modelo de educación virtual y de aprendizaje en casa con cuadernillos de estudio y programas televisivos, basado en actividades tradicionales de lectura, resúmenes, cuestionarios, entre otras, para complementar una «carpeta de experiencias» con el fin de «salvar el ciclo escolar», donde los padres y madres de familia asumen un papel pedagógico para el cual no están preparados pero que han accedido a desempeñar derivado a la coerción de la que son objeto para evitar la reprobación escolar o bajas calificaciones por incumplimiento de tareas banales. La educación virtual requiere considerar las condiciones de vida, de salud física, mental y socioemocional de las y los estudiantes y acompañantes en el proceso educativo, las condiciones de infraestructura y acceso digital, las condiciones educativas especiales y la diversidad de estilos de aprendizaje de las y los estudiantes, la pertinencia de contenidos educativos de acuerdo a la realidad que se está viviendo.

Hoy en día, vemos un modelo de educación virtual que se advierte como un privilegio de clase dadas las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales existentes en nuestro país. Su diseño es improvisado como todas las propuestas empresariales que se ciñen al capitalismo, no toma en cuenta al magisterio, la sociedad y el contexto social cultural en el que vivimos. Bajo este enfoque la educación pierde su sentido humanístico, se convierte en un eslabón más de la educación bancaria y enajenante, con fines monetarios, cuyo programa “aprende en casa” está destinado a la simulación en el avance de contenidos escolares irrelevantes para tener elementos que permitan evaluar a las y los estudiantes, recayendo en la evaluación estandarizada cuantitativa que no refleja el verdadero conocimiento de las y los estudiantes que han construido en una situación compleja de confinamiento donde se pone en juego la economía, la cultura, la política, la estabilidad ambiental, la salud física y emocional de los individuos.

¿Cuál es la radiografía de las sociedades en el confinamiento obligatorio y la ponderación de las virtualidades en la vida cotidiana?

La pandemia ocasionada por el COVID-19 evidencia la profunda desigualdad social que se vive en todos los países capitalistas, México uno de ellos. En esta contingencia, las medidas de prevención que se han dispuesto por los gobiernos de corte burgués están consideradas para una minoría privilegiada como consecuencia de la distribución desigual de la riqueza, observamos en nuestro país por ejemplo, agudización de la pobreza extrema, miseria, indigencia y exclusión social crecientes, nulo acceso a bienes y servicios, despidos masivos de trabajadores y trabajadoras, falta de insumos e infraestructura hospitalaria, crisis en los sistemas de salud, además que ha representado un momento propicio para imponer disposiciones que atentan contra los derechos laborales. Es en esta crisis donde la clase proletaria debe reconocer su papel estratégico y definitorio en el funcionamiento de la sociedad.

Ante este panorama crítico la escuela oficial ha pretendido seguir en aparente normalidad, obviando el impacto de la pandemia y el confinamiento obligatorio en la sociedad: miles de hombres y mujeres han perdido su empleo, millones están expuestos al virus mortal y las consecuencias psicoemocionales que esto genera: agotamiento, deterioro del desempeño en el trabajo, poca concentración, irritabilidad, estrés, ansiedad, desapego, pérdida de familiares o seres cercanos, la mayoría no tiene recursos para acceder a las opciones virtuales que se imponen desde la Secretaría de Educación.

Es así que la profesión docente y la educación pública se ven amenazadas por la virtualización de la cotidianidad, que no es exclusivo de nuestro país sino en el mundo entero, un proceso de ruptura que deja la puerta abierta para la despedagogización, esto justifica la virtualización y digitalización de la educación a través del planteamiento de la educación a distancia y el modelo híbrido de educación que no consideran en lo más mínimo las profundas desigualdades económicas y sociales de los distintos contextos en nuestro país, por lo que se convierte en una estrategia discriminatoria y excluyente.

Por las razones antes expuestas es que los esfuerzos pedagógicos de los referentes magisteriales democráticos adheridos a la CNTE, en el caso particular la AED 40 a través del Proyecto Comunitario para la Escuela PCE, ha pugnado por repensar la escuela y la educación, donde el maestro y la maestra comunitaria deben asumir el compromiso que le corresponde en este momento histórico, reivindicar la lucha de clases en defensa de la educación pública y el empleo, concibiendo a la educación como un proceso emancipador, dialéctico, antineoliberal, anticapitalista y antiimperialista para generar movilidad de pensamiento crítico en función de las prácticas políticas, sociales, económicas, culturales del contexto inmediato y global, así se podrá reflexionar por ejemplo ¿por qué en la pandemia del COVID-19 no toda la sociedad tienen la misma oportunidad de resguardar su integridad?, ¿ocurrirá lo mismo con la clase burguesa, es decir los dueños de los medios de producción?, si desde la administración actual en México se discursa como prioridad salvaguardar a la población, ¿por qué las medidas de contención y prevención no van acompañadas de un plan integral que proteja los derechos laborales, sociales, de salud universal de la población?, ¿por qué imponer un regreso a clases presenciales en medio de estadísticas altamente cuestionadas, con escuelas que ni siquiera poseen agua potable, luz eléctrica e instalaciones adecuadas?

Compañeres, finalmente, desde las izquierdas pedagógicas, pedagogías críticas y educaciones populares y, a partir de sus experiencias docentes y sociales ¿cuáles serían algunas de las propuestas que considere importantes para iniciar un proceso de transformación radical del sistema educativo y en las prácticas docentes?

- Las propuestas pedagógicas deben concebirse desde una posición de clase, es decir, ubicarse en el seno mismo del trabajador y la trabajadora explotada, del campesino y la campesina, enmarcarse en el contexto de la lucha nacional, que cuestione constantemente el sistema.

- Impulsar espacios de compartición que permita la democratización de la educación, del sindicato y del país como objetivos estratégicos de la CNTE, por ello son sumamente necesarios los espacios dialógicos horizontales que rompan con la centralización del poder.

- Promover el interaprendizaje como una posibilidad de romper con los procesos individualistas de construcción del conocimiento, contrario a la enseñanza-aprendizaje, se plantean procesos de interconstrucción sistematizados que visibilizan la voz de todas y todos que hacen vida en comunidad, luchando contra la monopolización del saber y los procesos impositivos y verticales característicos de la educación oficial.

- Concebir a la escuela como territorio político. La escuela dejará de ser el instrumento de dominación y sometimiento de la clase dominante para transformarse en un espacio que reivindique a los explotados y explotadas, que permita desarrollar la conciencia de clase y rechazar todo tipo de opresión ideológica, un espacio político para fundamentar nociones de organización y acciones en beneficio del bien común.

- Participar activamente en la construcción e implementación de un currículum comunitario como contrapeso al currículum oficial planteado desde la clase dominante y que sirve para los intereses del Estado, comprender que lo que sucede en el aula y en la comunidad son expresiones de las relaciones sociales de dominación propias del capitalismo, por lo que compromete al docente y la docente comunitario a reeducarse para leer críticamente y abstraer esa realidad para no seguir reproduciendo la cultura dominante.

Respecto a la práctica docente, a través de la ruta pedagógica mediante el PCE se propone que el maestro y la maestra comunitaria:

- Concientice la transformación personal y colectiva hacia la construcción de un hombre nuevo y mujer nueva con conciencia proletaria, mediante la formación política-pedagógica.

- Sea generador y generadora de cambios.

- Se convierta en investigador o investigadora: busque la verdad, la libertad y el conocimiento.

- Fomente la solidaridad con la comunidad y luche por las causas más sagradas como la libertad y el amor.

- Genere autonomía curricular a partir de los contextos escolares evitando así la estandarización de contenidos.

- Deje la individualidad y construya en colectivo.

- Sea ejemplo en cuestiones de cultura alimentaria y salud, siendo así efectivos promotores de salud.

- Realice trabajos de campo y construya grupos de trabajo multiétnicos y multilingües.

- Rescate la cosmovisión de los hombres y las mujeres de los pueblos que contienen la memoria histórica, lingüística y cosmogónica.

- Reconozca y visibilice el papel que realizan las mujeres proletarias a través de la educación para recuperar las cosmovisiones, la cultura y los idiomas de los pueblos originarios.

- Interactúe e intervenga con la comunidad, para detener la embestida del Estado y su política neoliberal.

- Enseñe cómo utilizar de manera inteligente y funcional la tecnología. Poniéndolo al servicio de la cultura y las artes, así como del conocimiento comunitario.

- Sea un sujeto liberado de dogmas, anticapitalista, anti imperialista y anti neoliberal.

Muchas gracias por la entrevista

Users Today : 10

Users Today : 10 Total Users : 35460219

Total Users : 35460219 Views Today : 13

Views Today : 13 Total views : 3418908

Total views : 3418908