Entrevista/01 Octubre 2020/rebelion.org

Filippo Grandi es el undécimo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), cargo que ejerce desde el 1 de enero de 2016, tras dedicarse al trabajo humanitario y de refugiados durante más de 30 años. Su mandato de cinco años al frente de Acnur, concluye el 31 de diciembre de este año.

Este es un extracto de la entrevista realizada a Grandi por personal del fondo Educación No Puede Esperar, también conocido por su nombre en inglés Education Cannot Wait y su sigla ECW. Se trata de un fondo mundial multilateral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinado a promover el acceso a la enseñanza de los millones de niños y adolescentes que viven en medio de crisis, conflictos, desastres naturales y brotes de enfermedades.

EDUCACIÓN NO PUEDE ESPERAR (ECW): Como agencia de las Naciones Unidas, con el mandato de su Asamblea General de brindar protección internacional y buscar soluciones para los refugiados, ¿podría explicar la importancia general de la educación para los niños refugiados como un componente de protección y soluciones?

FILIPPO GRANDI: La escuela es a menudo una de las primeras cosas que las familias de refugiados preguntan después de ser desplazadas. Deseosos de recuperar un sentido de normalidad y dignidad después del trauma del desarraigo, también están muy comprometidos con el futuro de sus hijos.

Muchos niños y jóvenes son desplazados varias veces antes de cruzar una frontera y convertirse en refugiados. Para estos niños, la escuela es el primer lugar donde comienzan a recuperar el sentido de rutina, seguridad, amistad e incluso paz.

La educación juega un papel clave, tanto para garantizar la protección de los niños y los jóvenes como para ayudar a las familias y los niños a concentrarse en reconstruir sus vidas y regresar a muchas de las actividades con las que normalmente se habrían comprometido antes del desplazamiento.

Como ha demostrado el reciente Informe sobre la educación 2020 de Acnur, aunque ha habido algo de éxito en el acceso a la educación primaria, este se ha ralentizado. Las tasas brutas de matriculación muestran que 77% de los niños refugiados están matriculados en la educación primaria, pero esta cifra se reduce drásticamente a 31% en el nivel secundario.

Las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada. Dado que la evidencia global muestra la naturaleza protectora significativa de la educación secundaria para las niñas, este es un aspecto clave del trabajo para Acnur y socios como Educación No Puede Esperar.

Juntos, estamos solicitando que la matriculación de refugiados en la educación en todos los grados se lleve a nivel global para permitir que los millones de niños y jóvenes de todo el mundo que se han visto obligados a huir de sus hogares construyan un futuro mejor para ellos, sus familias y sus comunidades.

Si se les permite aprender, desarrollarse y prosperar, los niños crecerán para contribuir a las sociedades que los acogen, pero también a sus países de origen cuando la paz les permita regresar. La educación es una de las formas más importantes de resolver las crisis mundiales.

ECW: Usted es miembro desde hace mucho tiempo del comité directivo de alto nivel de la Educación No Puede Esperar. Como sabe, la institución tiene por objeto garantizar que los niños puedan continuar su educación en tiempos de emergencias y crisis prolongadas. ¿Podría explicar las necesidades especiales de los niños refugiados durante las emergencias y las crisis prolongadas, y ¿cómo cree que Educación No Puede Esperar contribuye a satisfacer esos derechos y necesidades?

FP: El Pacto Mundial para los Refugiados exige medidas para permitir que los niños y jóvenes regresen al aprendizaje dentro de los tres meses posteriores al desplazamiento. Este objetivo destaca el importante papel que desempeña la educación, tanto formal como informal, para ayudar a los niños a reanudar sus actividades normales.

Los niños pueden tener un sentido de pertenencia con sus compañeros en las aulas, la oportunidad de jugar y participar en actividades recreativas y recibir información que podría salvarles la vida sobre temas relacionados con la salud, la higiene y la seguridad. Las escuelas también brindan acceso a servicios de apoyo, como programas de orientación y alimentación escolar.

Preparar a los niños refugiados para que ingresen a los sistemas educativos nacionales de las comunidades de acogida es fundamental y requiere trabajar en estrecha colaboración con los Ministerios de Educación para eliminar las barreras administrativas y de políticas a la matriculación escolar.

También implica garantizar que los niños tengan las destrezas y habilidades necesarias para prosperar una vez que estén inscritos en las escuelas. Las clases de aprendizaje de idiomas, especialmente cuando el idioma de enseñanza es diferente, los programas de actualización y la educación acelerada apoyan la inscripción de los niños en la escuela y la capacidad de aprender de manera efectiva.

También es importante brindar información y asistencia esencial para ayudar a las familias a superar algunas de las barreras prácticas para la inscripción escolar. El apoyo psicosocial también es fundamental para los niños que han sufrido el trauma del desplazamiento y que necesitan ayuda para adaptarse a nuevas situaciones y entornos.

El apoyo brindado por Educación No Puede Esperar permite a las agencias y organizaciones garantizar que los servicios se brinden después del inicio de una emergencia para abordar las necesidades inmediatas que se han destacado anteriormente, enfocándose tanto en las necesidades de protección como en las de educación y trabajando para garantizar que los niños estén preparados para ser incluidos en programas de educación formal.

Educación No Puede Esperar también ha desempeñado un papel fundamental al pedir a los donantes que inviertan en educación durante y después de las emergencias para asegurar que las necesidades educativas de los niños puedan satisfacerse durante las crisis humanitarias, como lo demuestra el aumento de la inversión en educación en situaciones de emergencia durante los últimos cuatro años.

ECW: Un número significativo de promesas hechas por países y otras partes interesadas en el Foro Mundial sobre los Refugiados 2019 se centró en la educación, incluidas las promesas individuales y conjuntas hechas por Educación No Puede Esperar que destacan las inversiones de varios años para aumentar las oportunidades en la educación secundaria para los niños refugiados y en el trabajo con otros fondos globales para apoyar una educación de calidad para los refugiados.¿Qué brechas existen en la financiación de la educación de los refugiados a nivel mundial y dónde pueden ayudar mejor los donantes, incluidos los países, la sociedad civil y las empresas privadas?

FG: Si bien la financiación para la educación en situaciones de emergencia se quintuplicó entre 2015 y 2019, la educación generalmente solo recibe entre dos y cinco por ciento del presupuesto total de los llamamientos humanitarios. A medida que pasamos de situaciones de emergencia a crisis prolongadas, existe el riesgo de que el gasto en educación reciba un grado cada vez menor de prioridad, lo que dificulta apoyar a los gobiernos anfitriones para que continúen brindando servicios educativos durante un período prolongado.

Las brechas de financiamiento en la educación significan que a menudo es difícil garantizar que los niños y jóvenes completen un ciclo completo de educación, pasando de la educación primaria a la secundaria y la terciaria. Las cifras globales muestran que hay una caída significativa en la inscripción entre la educación primaria y secundaria y que solo el 3 por ciento de los jóvenes refugiados están matriculados en programas de educación terciaria.

Las brechas de financiamiento también significan que quienes más lo necesitan, incluidos los niños de hogares encabezados por mujeres o niños y los que tienen discapacidades, no reciben el apoyo especializado que se requiere para disfrutar plenamente de su derecho a la educación.

El compromiso conjunto en el Foro Mundial sobre Refugiados de Educación No Puede Esperar, el Banco Mundial y la Alianza Mundial para la Educación tiene el potencial de cambiar las reglas del juego en términos de garantizar que los sistemas se fortalezcan y apoyen para que los refugiados y otras poblaciones vulnerables tengan un acceso continuo a la educación.

ECW: Educación No Puede Esperar ha dedicado su segunda ronda de inversiones de Primera Respuesta de Emergencia por covid-19 para situaciones de refugiados en todo el mundo. ¿Podría explicar algunas de las emergencias clave en términos de educación de refugiados para Acnur y la diferencia que hará la respuesta de emergencia de Educación No Puede Esperar para covid-19?

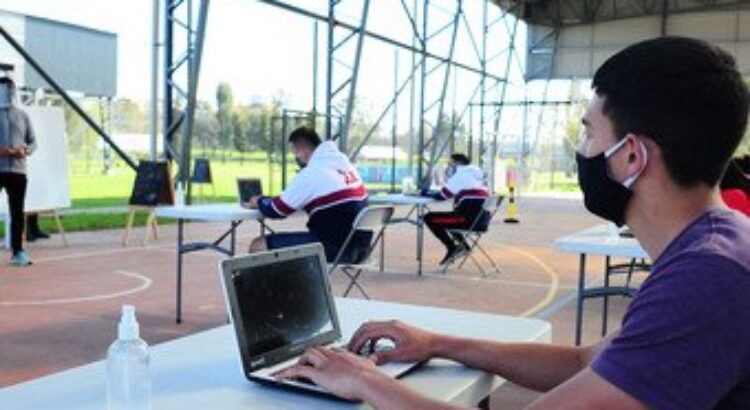

FG: El cierre de escuelas en todo el mundo significó efectivamente que 90 por ciento de los niños refugiados que estaban inscritos en escuelas y programas educativos no pudieran continuar recibiendo una educación.

Como se encuentran en algunas de las áreas más remotas de los países o tienen recursos limitados en el hogar, no pudieron beneficiarse plenamente de los programas de aprendizaje a distancia, y en el hogar y corren un grave riesgo de quedarse más rezagados académicamente. Este riesgo es aún más grave para las adolescentes, donde se estima que 50 por ciento de las jóvenes que estaban en la escuela corren el riesgo de no regresar una vez que se reanuden las clases.

El cierre de las escuelas también significa que muchos de los servicios de apoyo integral mencionados anteriormente (distribución de alimentos, apoyo psicosocial y actividades recreativas y programas de apoyo al aprendizaje) se vieron interrumpidos.

Las familias que han perdido sus medios de subsistencia como resultado de la pandemia experimentan una mayor presión económica y pueden dar menos prioridad a gastar los escasos recursos que tienen en la educación para garantizar que se satisfagan sus necesidades más básicas.

Todos estos factores contribuyen a aumentar los riesgos de protección durante los períodos de cierre de escuelas, dejando el futuro educativo de muchos niños refugiados colgando de un hilo.

Mantener la educación en marcha durante una pandemia requiere ingenio, innovación, invención y colaboración. La financiación de Educación No Puede Esperar para la respuesta a la covid-19 desempeñará un papel clave en la mitigación de estos riesgos, al encontrar formas de garantizar que los estudiantes puedan continuar aprendiendo durante el cierre de las escuelas, difundiendo información a las familias de refugiados sobre los procedimientos de reapertura y los protocolos de seguridad que se implementarán, capacitando a los maestros para adaptarse a la pandemia, proporcionando materiales adicionales a los estudiantes, implementando campañas de regreso a la escuela y haciendo las mejoras indispensables en las instalaciones de agua y saneamiento en estas instituciones. Muchas de estas actividades ya se han iniciado con el generoso apoyo de Educación No Puede Esperar.

ECW: Acnur y ECW también han coordinado estrechamente con los gobiernos anfitriones, los actores humanitarios y de desarrollo el fomento de inversiones de recuperación de varios años, como el Plan de Respuesta Educativa para Refugiados y Comunidades de Acogida en Uganda. ¿Cómo ve este fortalecimiento de la educación para los refugiados y las comunidades de acogida en el nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo?

FG: El tema del informe de Acnur de 2020 es «Unirnos para la educación de los refugiados». Este foco realmente refleja el Pacto Mundial sobre Refugiados, que aboga por un enfoque de “toda la sociedad” para garantizar que se aborden las necesidades de los refugiados y las comunidades de acogida. Esto significa que una serie de partes interesadas tienen un papel que desempeñar en la realización de los objetivos del Pacto.

La presencia de un plan claro y un conjunto de objetivos para apoyar el acceso a la educación ayuda a definir roles y áreas de contribución para una amplia gama de partes interesadas. Es fundamental que existan nexos entre los planes de respuesta humanitaria y para refugiados, los planes de resiliencia plurianuales y los planes de desarrollo del sector a más largo plazo.

El apoyo de Educación No Puede Esperar a la programación educativa inmediatamente después del inicio de una emergencia y la asistencia a más largo plazo proporcionada a través de los programas de resiliencia plurianuales desempeñan un papel fundamental para cerrar la brecha entre la financiación humanitaria y la financiación del desarrollo.

La inclusión de refugiados en los sistemas educativos del país de acogida significa que los donantes y otros actores deben trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos para aumentar la capacidad de estos sistemas de incorporar más estudiantes, desarrollar las habilidades de los maestros para responder a las necesidades de los alumnos y garantizar que los niños puedan progresar a través de diferentes niveles educativos.

ECW: ¿Habría algún comentario final que le gustaría hacer a la audiencia de ECW en todo el mundo sobre la importancia de la educación de los niños refugiados en situaciones de emergencia?

FG: La inversión en educación para los refugiados es esencial para garantizar que no se pierda la creatividad y el potencial de los jóvenes en regiones afectadas por conflictos y crisis.

Durante la pandemia de covid-19, los estudiantes refugiados han desempeñado un papel fundamental en sus comunidades trabajando en primera línea como trabajadores de la salud, fabricando mascarillas y jabón para distribuirlos a quienes lo necesitan, ofreciendo asesoramiento y difundiendo información sobre salud e higiene y creando programas para la instrucción de los estudiantes más jóvenes. Su impulso, iniciativa y pasión se habrían perdido sin una inversión temprana en su educación.

La educación para los refugiados es una inversión que vale la pena para toda la comunidad y para el mundo. También es un derecho fundamental para todos los niños que se afirma en la Convención de Refugiados de 1951, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Este derecho también debe respetarse en situaciones de emergencia en las que pedimos a los actores mundiales que se centren no solo en el acceso, sino también en la calidad de la educación y la capacidad de los niños para aprender, lo que los llevará a un futuro más brillante y digno.

Fuente: https://rebelion.org/educacion-para-los-refugiados-una-inversion-que-vale-la-pena-para-el-mundo/

Users Today : 17

Users Today : 17 Total Users : 35460400

Total Users : 35460400 Views Today : 36

Views Today : 36 Total views : 3419199

Total views : 3419199