Por: Nico Hirtt

¿Por qué se decidió, a principios del siglo XIX, que había que enviar a las niñas y niños, hijas e hijos del pueblo a la escuela? ¿Cómo han evolucionado, desde entonces, las complejas relaciones entre el sistema económico y el sistema educativo de los países capitalistas? ¿A qué funciones ha sido inducida la escuela en estos países? ¿Cómo se pasó de un instrumento esencialmente ideológico a la actual máquina formadora de mano de obra? He ahí algunas preguntas a las cuales respondemos en este voluminoso dossier.

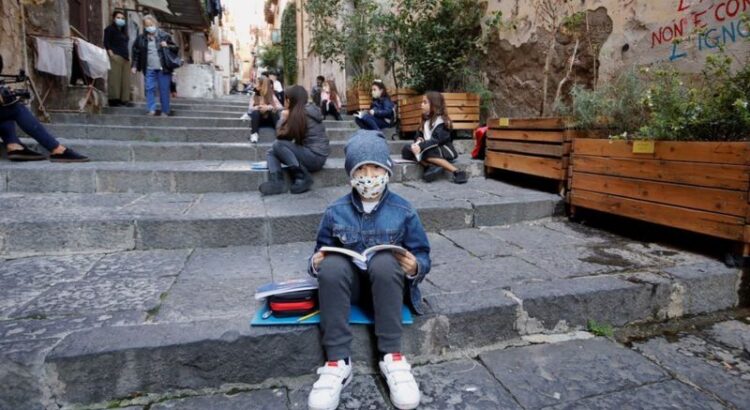

En ocasión de un curso impartido recientemente a futuros docentes y directores de primaria, yo les preguntaba sin mucho rodeo: “¿Para qué sirve la escuela? ¿Por qué se obliga a las niñas y a los niños a sentarse, durante largas horas cada día, en sus pupitres del salón de clases?” Las respuestas fueron: “para formar ciudadanos responsables”, “para permitir a cada uno tomar un lugar en la sociedad”, “para emanciparnos”, “para abrir las mentes”, “para ofrecer a los jóvenes la posibilidad de escoger su camino profesional con conocimiento de causa”, “para asegurar la igualdad de oportunidades”…

¡Ah, mis valientes! ¡Habían estudiado bien sus lecciones! Al pasar algunos minutos detuve el diluvio. “Todo lo que dicen está muy bien, dije, pero eso no es del todo lo que les preguntaba”. Una palpable decepción y sorpresa los invadió. Entonces precisé la cuestión: “La pregunta era: ¿para qué sirve la escuela? Y no: ¿Para qué les gustaría que sirva la escuela?”…

Así pasé a explicarles las diferencias entre las expectativas, los discursos y las funciones. Las expectativas que podemos tener en relación a la escuela son fuertemente subjetivas, influenciadas por nuestra experiencia, los valores que privilegiamos, nuestras convicciones ideológicas, nuestra posición social. Los discursos que cada uno tiene sobre la escuela pueden ser un reflejo, más o menos fiel, de esas expectativas; pero estos discursos también pueden decir lo contrario, por ejemplo cuando uno tiene razones para camuflar o deformar eso que se piensa realmente. En fin, las funciones que la escuela tiene no son las que yo quisiera, sino las que realmente lleva a cabo. Estas funciones son un elemento objetivo, independiente de nuestras expectativas y de nuestros discursos. Para desvelar esta realidad necesitamos concebir la escuela, no como una creación consciente de algunas personas, sino como el producto necesario del desarrollo de la sociedad. Algo así como nuestros órganos -manos, piernas, ojos…- y sus funciones – agarrar, caminar, ver…- aparecen hoy como el producto necesario de la evolución biológica.

Es entonces una historia un poco singular la de los sistemas educativos que les comparto aquí. En primer lugar porque las mutaciones de la escuela no se pueden explicar por los caprichos de algunos pedagogos o por las bondades de los políticos, sino por el desarrollo de las condiciones materiales que dictan la organización y las contradicciones de nuestras sociedades: Las ciencias, la tecnología, y su impacto sobre la producción. En segundo lugar, al contrario de lo habitual en la materia, no me remontaré a la antigüedad. Desde Atenas y Esparta hasta el Siglo de las Luces, la historia de la escuela institucionalizada es la historia de la formación de las élites sociales y políticas. Salvo algunas raras excepciones, ni los esclavos de Roma ni los campesinos flamencos y valones del Siglo XXIII iban a la escuela. Ahora bien, es la escolarización de los “hijos e hijas del pueblo” en lo que me quiero interesar.

Comprender su origen y mutaciones, para comprender mejor los cambios que ésta atraviesa hoy. Esta historia comienza con la Revolución Industrial.

Familias grandes y aprendizaje obrero: Cuando la socialización y la formación iban de la mano

Antes de la Revolución Industrial, la gran mayoría de niños y niñas de las clases populares no frecuentaban la escuela. En Bélgica, un estudio sobre los años 1779-1792 indica que el 39% de los hombres y el 63% de las mujeres, incluyendo las ciudades y los campos, eran incapaces de firmar de otra manera más que con una cruz al pie de las actas parroquiales de matrimonio y de bautizo.[[Bruneel, Claude. L’Ecole primaire en Belgique depuis le moyen âge, Catalogue de l’exposition. Bruxelles: CGER, 1986

]] En realidad, se trataba de una situación relativamente excepcional en Europa. En la misma época, en la Alta Viena (la región Francesa de Lemosín), solo el 8,2% de los hombres y el 5% de las mujeres firmaban su acta de matrimonio.1

Sin embargo, esos hijos e hijas del campo que no iban a la escuela no eran por tanto ignorantes. Paradójicamente, el débil nivel de tecnificación de la producción agrícola demandaba un alto nivel de calificación de la mano de obra. No bastaba con conocer la tierra y las estaciones, hacía falta también saber utilizar y fabricar las numerosas herramientas que requería la vida en la granja, esas propias a la actividad agrícola así como las de los talleres, que constituían frecuentemente el principal ingreso en la estación muerta. En las regiones forestales, con el invierno, el campesino se transformaba en obrero maderero pagado al destajo o en obrero del aserradero. Ahora bien, la afiladura de láminas, por ejemplo, necesitaba un saber-hacer difícil, que se transmitía a través de las generaciones. Otros se hacían obreros del carbón en los bosques: ellos sabían cortar las ramas, preparar el horno, recubrirlo con hojas y con tierra, arreglar allí una chimenea correctamente dimensionada, encender un fuego uniforme y supervisar el fuego por cinco días y cinco noches.

Hay que visitar un museo de las herramientas o un museo etnográfico rural para convencerse de la extraordinaria variedad de talentos y de las habilidades que requería en aquel entonces el artesanado del campo. En las caricaturas de la prensa urbana, el zueco 2 ha sido por largo tiempo el símbolo de la ignorancia. Pero haríamos bien en acordarnos que el zapatero fue un día el artesano más a la moda en los pueblos. Su saber-hacer requería el manejo de innombrables herramientas y conocimientos variados. Después de haber escogido el árbol que convenía y una vez cortado en tablones, había que trabajar la madera en seco con el hacha, con la azuela y luego con el aparejador; se procedía luego a ahuecar el zueco con taladros y cuchillos con el fin de adaptar la pieza poco a poco al pie; se acababa el trabajo con el raspador, el formón y la tenaza. Sólo para la región de Limosín, se encontraron así más de ciento dieciséis oficios y artesanados, muchos de ellos de temporada, por tanto ejercidos por los campesinos sin ningún nivel de escolarización. Su diversidad misma da testimonio de la extremada especialización de los conocimientos y habilidades que estas exigían. 3

La formación técnica se hacía en familia. Muchas veces era de padre a hijo que se hacía agricultor, pastor, tonelero, carpintero o techero. En ocasiones, muy raramente, un joven era puesto como aprendiz en el taller de un artesano.

En la ciudad, al contrario, la formación de los futuros obreros u oficiales del artesanado se realizaba esencialmente por el aprendizaje especializado. En ciertos casos, se exigía que el aprendiz supiera de antemano leer y escribir, o sea, que estuviera escolarizado. Pero esto no concernía más que a los oficios más nobles, como la imprenta o la orfebrería, en los que los padres debían invertir sumas considerables para colocar a nivel al joven. Lo más frecuente era que le correspondía al maestro la instrucción del niño, enseñarle a leer y a escribir.

La familia rural del Antiguo Régimen, como el núcleo familiar urbano donde era acogido el aprendiz, no constituía solamente un lugar para la formación y la instrucción. Comprendía un gran número de jóvenes y de adultos de diversas generaciones, viviendo bajo el mismo techo. El niño allí era integrado desde la más tierna edad en el trabajo agrícola, doméstico o artesanal. Esta familia pre-industrial, ya fuese rural-agrícola o urbano-artesanal, era a la vez una comunidad de vida y una unidad de producción. Es por el trabajo en la granja o en el taller que los niños eran instruidos en las técnicas de la producción y socializados por el aprendizaje de las reglas básicas de la vida común.

Maquinismo y alienación: «abrir una escuela, es cerrar una prisión»

El paso del maquinismo, es decir, al capitalismo industrial, va a transformar radicalmente la naturaleza del trabajo y, por tanto, la formación de los trabajadores. La antigua gran familia rural se encuentra desarticulada y reemplazada por un pequeño núcleo familiar urbano. Incluso, ese núcleo se disgrega rápidamente con el avance del trabajo de las mujeres y del trabajo infantil. En la fábrica, el viejo paternalismo de los patrones rurales le cede su lugar a la fría, desigual y efímera relación contractual que enlaza al propietario de los medios de producción y el propietario de una fuerza de trabajo, el capital y el obrero. La descomposición del trabajo complejo que efectuaba un solo obrero en el taller o en la manufactura, su reemplazo por una multitud de obreros encadenados a las nuevas herramientas de producción y encargados de repetir cada uno una tarea simple, parcelaria, al ritmo impuesto por la máquina, todo ello implica una formidable descalificación de los proletarios «Sustituyendo los procedimientos mecánicos a la habilidad manual y a la costosa formación profesional, permitiendo a largo plazo el remplazo de los artesanos y de los trabajadores del sistema doméstico por la multitud de mano de obra de la fábrica moderna, (el maquinismo) abre verdaderamente una era nueva en la explotación y la rentabilidad del trabajo humano»4

En El Capital, Karl Marx ilustra con un ejemplo concreto, el de las imprentas londinenses, como el maquinismo engendró esta descalificación del trabajo obrero. «(En aquel momento,) en las imprentas inglesas, por ejemplo, se aplicaba antes a los aprendices un régimen de transición, que les hacía remontarse desde los trabajos más simples a otros más complejos, régimen tomado del sistema de la antigua manufactura y de los oficios manuales. De este modo, los aprendices recorrían una escala de aprendizaje, hasta hacerse impresores. El saber leer y escribir era requisito del oficio para todos. La máquina de imprimir vino a echar por tierra todo esto. Esta máquina requiere dos clases de obreros: un obrero adulto, el maquinista, y un obrero joven, el chico de la máquina, de 11 a 17 años por lo general, cuya misión se reduce a meter los pliegos de papel blanco en la máquina y a sacar de ella los pliegos impresos. En Londres, los chicos de las máquinas pasan encadenados a esta fatigosa faena 14, 15 y 16 horas consecutivas durante algunos días de la semana, y a veces hasta 36 horas, con sólo 2 de descanso para comer y dormir. Entre ellos, hay muchos que no saben leer, y suelen ser todos criaturas anormales y medio salvajes. (…) Tan pronto como se hacen demasiado viejos para el trabajo infantil que ejecutan, (…) se les despide, pasando a formar parte de los batallones del crimen. Todas las tentativas que se han hecho por colocarlos en otra parte fracasan, pues siempre chocan con su ignorancia, su tosquedad y su degeneración física e intelectual.» 5

La industrialización capitalista ha transformado así radicalmente la relación entre el ser humano y la técnica, esclavizando al trabajador a procesos técnicos inaccesibles e impuestos desde el exterior. La industrialización y el maquinismo establecieron una barrera, a la vez social e intelectual entre la concepción de las técnicas de producción y su utilización. De ahí en adelante, el proletario no trabaja más que en función de los dictados de las leyes (económicas, técnicas, científicas…) que escapan a su comprensión. El no impone ya su ritmo a la máquina, es la máquina quien le impone la suya. La no-calificación del obrero, su ignorancia, su embrutecimiento intelectual, se vuelven la condición misma de su “empleabilidad” en los nuevos procesos de producción.

Marx: «Vemos que las máquinas, dotadas de la propiedad maravillosa de acortar y hacer más fructífero el trabajo humano, provocan el hambre y el agotamiento del trabajador. (…) Hasta la pura luz de la ciencia parece no poder brillar más que sobre el fondo tenebroso de la ignorancia. Todos nuestros inventos y progresos parecen dotar de vida intelectual a las fuerzas materiales, mientras que reducen la vida humana al nivel de una fuerza puramente física.» 6

Es una “doble alienación” que sufre así el obrero de la era industrial. Como todos los proletarios antes que él, él debe vender una parte de sí mismo, su fuerza de trabajo, para sobrevivir. Pero este obrero nuevo se encuentra igualmente expoliado del conocimiento intelectual del proceso de producción. Él no es más que un auxiliar de la máquina. Él se encuentra sometido al patrón, no solamente porque este posea los medios de producción sino también porque el posee la capacidad de dominar esta producción industrial nueva.

Es chocante constatar que, en un primer momento el maquinismo y la revolución industrial no indujeron de ninguna manera al rápido desarrollo de la enseñanza escolar. Los datos disponibles para Inglaterra, la primera nación en emprender esta revolución, son reveladores. A mitad del siglo XVIII, dos terceras partes de los hombres ingleses y 40% de las mujeres sabían leer. Ahora bien, cerca de un siglo después, en 1840, se puede observar que esas cifras son casi idénticas. Parece más bien que entre estas dos fechas se experimentó una caída en la instrucción y luego un repunte a inicios del siglo XIX.7

Paralelamente se observaba un fuerte retroceso en el modo de formación tradicional que constituía el aprendizaje. Proporcionalmente, cada vez menos trabajos necesitaban una verdadera calificación y cuando esta era aún indispensable, esta adquiría muchas veces “sobre la marcha”. Es cierto que el aprendizaje continuaba existiendo pero se desarrolló en algunas pequeñas ocupaciones como la fabricación de instrumentos. Pero este método se extinguió conforme los oficios eran conquistados por la industrialización y el maquinismo, como el trabajo sobre el hierro y los textiles. El aprendizaje perdió igualmente su antiguo carácter de lugar de socialización. De ahí en adelante se reducía, en el mejor de los casos, a la adquisición de un saber-hacer técnico rudimentario, en una época en que los padres del joven deseaban verlo terminando su proceso de aprendizaje lo más pronto posible.

A mediados del siglo XIX, cuando las sociedades capitalistas iban en vía rápida hacia la industrialización decidieron al fin enviar masivamente los niños y niñas de las clases populares a la escuela, no fue para responder a una necesidad de formación técnica o profesional. Menos aún por su preocupación por la democracia o la emancipación.

La verdadera razón está en esta extraordinaria frase de Víctor Hugo: «Abrir una escuela es cerrar una prisión». La alienación intelectual del proletariado, la pérdida brutal de referencias culturales para una población arrancada de la vida rural y hundida en la miseria urbana, la disgregación de los lugares tradicionales de educación y de socialización… todo esto había terminado por provocar un embrutecimiento moral de las clases populares. En las grandes entidades urbanas, donde el control social y clerical eran menos exigentes que en el campo, donde las tentaciones eran numerosas, donde sobre todo la explotación, la miseria y las desigualdades sociales agudas tendían a legitimar todo medio para conquistar un poco de felicidad, una parte del proletariado se hundió en el vicio, el alcoholismo, la violencia, la criminalidad, la prostitución. Así, la clase obrera no hacía más que reflejar la brutalidad que sufría en el trabajo y en sus condiciones de vida, pero también se convirtió en una amenaza para el “orden público”.

A falta de querer dirigirse a las causas reales de esta decadencia, a saber las sórdidas condiciones de vida y de explotación descarada de la clase obrera, la burguesía del siglo XIX visualizó solucionar el problema de la mano de la educación. «La educación es la mejor rama de la policía social», declaraba Jhon Wade en 1835, «porque ella se aferra a los principales gérmenes del crimen, de la envidia y de la ignorancia (…) dejar un niño sin educación en la vida no vale más que dejar un perro rabioso o una bestia salvaje en la calle».8 En cuanto al belga Edouard Ducpétiaux, él estimaba que «el grado de instrucción de un país representa siempre de una manera más o menos exacta el estado de su moralidad».9

Socializar y educar los hijos e hijas del pueblo: Esa fue, históricamente, la primera función de la escolarización en masa. ¿Que se enseñaba? Moral y religión, leer y escribir, calcular, el sistema de pesos y medidas. Eso es todo. Nada de historia, de ciencias naturales o de geografía.

«Leer, escribir, contar, eso es todo lo que hay que aprender», declaraba Adolphe Thiers, «en cuanto al resto, es superfluo. Hay que procurar sobretodo abordar en la escuela las doctrinas sociales, que deben ser impuestas a las masas». 10

La escuela nació, no porque el capitalismo triunfante necesitase trabajadores instruidos, sino más bien precisamente por la razón contraria: porque necesitaba obreros no calificados y sobre todo dóciles.

Guerras y revueltas alrededor de los conglomerados industriales: la escuela al servicio de la patria

A los ojos de muchos progresistas franceses, Jules Ferry pasa aún, en nuestros días, como el brillante fundador de la escuela laica y republicana. ¿Pero cuáles fueron sus motivaciones? Escuchémoslo: «Si este estado de cosas (la influencia clerical sobre la escuela) se perpetúa, hay que temer que otras escuelas se constituyan, abiertas a los hijos de las obreras y obreros, de las campesinas y campesinos, donde se les enseñarán principios diametralmente opuestos, inspirados quizás en un ideal socialista o comunista adaptado a los tiempos más recientes, por ejemplo esta época violenta y siniestra entre el 18 de marzo y el 24 de mayo de 1871».11 Es en efecto, después de haber vivido la debacle de las tropas francesas en 1870 y luego haber participado en el aplastamiento sangriento de la Comuna de Paris que Ferry fundó la escuela republicana en vista de, como decía él, «mantener una determinada moral del Estado, una determinada doctrina del Estado que importan para su conservación».

Al mismo tiempo, el rey de los belgas, Leopoldo II, defendía la causa de la enseñanza obligatoria en estos términos: «La enseñanza dada a costas del Estado tendrá una misión, en todos los niveles, de inspirar en las jóvenes generaciones el amor y el respeto a los principios sobre los cuales nuestras instituciones libres.»

En el último tercio del siglo XIX, la misión educativa de la escuela tomó así un contenido cada vez más marcado en el plano ideológico. El origen profundo de estos cambios debe buscarse en los poderosos avances tecnológicos. Antes de la ruptura de los años 1870-1880, estábamos en la época de una industrialización fundada sobre el vapor, el hierro y el algodón. «Luego, es la economía de la química, de la electricidad, del acero y del aluminio, del teléfono y del automóvil» 12.

Los nuevos procedimientos de la siderurgia y de la química necesitaban instalaciones industriales gigantescas. La producción y la productividad se disparan: Un alto horno Thyssen de principios del siglo XX produce en una treintena de horas lo que un horno sileciano producía en un año cien años antes.13 El fenómeno de concentración es generalizado. De 1866 a 1896, a pesar del crecimiento de la producción, el número de establecimientos metalúrgicos en Europa cayó de 1.786 a solamente 171 unidades. En el mismo periodo, el número de establecimientos textiles disminuyó 75%. Pero ahora que el número de empresas disminuye, su producción y sus efectivos se hinchan desmesuradamente. Las empresas metalúrgicas francesas del grupo Shneider empleaban a 2 500 personas en 1845, 6 000 en 1860, 10 000 en 1870.14

He ahí cómo termina por darse una peligrosa consistencia al «fantasma» que, después de varias décadas, recorría la vieja Europa: una clase obrera numerosa, disciplinada por la industria, cada vez más y más organizada y que se dotaba de una ideología peligrosa para el poder: el socialismo. La Comuna de Paris ya había resonado como un trueno. Pero entre 1880 y 1910 los partidos socialistas revolucionarios veían crecer sin freno sus efectivos (y sus votos, en aquellos lugares donde estaban autorizados a presentarse electoralmente).

A esta amenaza interna vino a sumarse una amenaza exterior: la concentración industrial de los años 1870 al 1914, hizo entrar al capitalismo en una era de grandes potencias imperialistas. Al alba del siglo XX, el economista alemán Rudolf Hilferding escribía: «La necesidad de una política expansionista revoluciona la visión de mundo de la burguesía, que deja de ser pacifista y humanista. Los viejos librecambistas creían que la libertad del comercio era no solamente el mejor de los sistemas económicos, sino también el inicio de una era paz. Pero el capital financiero ha abandonado esta creencia desde hace mucho tiempo. Él no tiene ninguna confianza en la harmonía de los intereses capitalistas; él sabe muy bien que la competencia se ha convertido en una cuestión de lucha por el poder político. El ideal de paz perdió su luz y en lugar del ideal humanista vemos el surgimiento de una glorificación de la grandeza y del poder del Estado».15

No bastaba, en esas condiciones, que la escuela enseñara a leer, a escribir y a respetar los preceptos morales y religiosos. Más bien, ella debía enseñar el amor a la patria, y de las instituciones. La historia, la geografía hacen entonces su entrada en los programas de estudio. En Alemania, el emperador Guillermo II, enfrentado al ascenso de las fuerzas socialistas describía en estos términos cómo veía las nuevas misiones de la enseñanza obligatoria: «Desde hace mucho me preocupa la idea de utilizar la escuela, en cada una de sus subdivisiones, en vista de contrarrestar la propagación de las ideas socialistas y comunistas. La escuela deberá lanzar, como primera tarea en toda línea, las bases de una sana concepción de las relaciones públicas y de las relaciones sociales, inculcando el temor a Dios y el amor a la patria».16

En Francia, el republicano radical Paul Bert, miembro de la Academia de las Ciencias, célebre por sus trabajos sobre la fisiología del buceo submarino, pero también por sus tesis racistas, se luce en 1883 con un manual práctico tratando sobre «La instrucción cívica en la escuela (nociones fundamentales)». «Hay que hacer que», escribe él en la introducción de esta obra destinada a iluminar los «Hussards noirs» de la República17, «que el amor por Francia no sea para el niño una fórmula abstracta, impuesta en su memoria como un dogma religioso sino que él comprenda los motivos, que él aprecie la grandeza y las consecuencias necesarias. Porque es amándola y razonando sobre este amor que el aprenderá a darlo todo por ella, y llevando hasta el final su deber como ciudadano, a servirle, si es necesario, sea por la salvación de la Patria, sea por la defensa de los principios, de los cuales el triunfo ha hecho de él un hombre libre y un ciudadano. Así estará realmente fundada la Educación Nacional» (Bert, p6)

Las fosas con los cuerpos de los soldados caídos entre 1914 y 191818 llevan ante la historia el testimonio de la eficacia dramática que tuvo la escuela con su nueva función, la de un aparato ideológico del estado.

La meritocracia, hija del automóvil y de la electricidad: seleccionar y formar a la élite obrera

Después de que fue, en el siglo XIX, un aparato de socialización y un aparato ideológico al servicio del Estado, la escuela del pueblo se transformó progresivamente, en el curso del siguiente siglo, en un instrumento de selección y de formación al servicio directo de la economía.

Desde antes de la Primera Guerra Mundial, los progresos de las tecnologías industriales, el crecimiento de la administración pública y el desarrollo de los empleos comerciales hicieron renacer una demanda de mano de obra más calificada. En verdad, para la mayoría de los trabajadores, una socialización básica era suficiente; pero un número creciente de entre ellos debían de todas maneras adquirir un saber-hacer especializado: Mecánicos, electricistas, secretarías, operadores de teléfonos y comunicaciones…

Esto podría sorprender. ¿No ocurrió esto justamente en pleno “fordismo”, que fue sin duda la forma más aguda de división parcelaria de las labores obreras y por tanto de descalificación obrera? Ciertamente, pero la producción no lo es todo. En su Historia del trabajo y de los trabajadores, Lefranc nos recuerda que en 1948, de 315 000 trabajadores de la industria automovilística en Francia, solamente 110 000 eran activos en la producción, 25 000 fabricaban accesorios, 30 000 era carroceros y 150 000 eran empleados en las empresas de reparación (de los cuales 2/3 eran de las empresas artesanales).19 Ahora bien, el reparador de automóviles o el trabajador de una empresa de instalación eléctrica debían conocer intelectualmente las tecnologías sobre las cuales trabajaban.

«En el periodo de entre guerras » escribía Thévenin y Compagnon, «la enseñanza técnica va a conocer un ascenso importante (…) la regulación y la utilización de las máquinas, el control y el acabado de los productos, demandaba obreros a la vez hábiles manualmente y con capacidades para la manipulación de instrumentos de precisión, leer croquis y escalas de fabricación concebidos por las oficinas de estudios técnicos… »20

La demanda era tal que un regreso a las maneras tradicionales de aprendizaje no hubiera sido suficiente. Además, las exigencias teóricas de estas nuevas calificaciones no podían suplirse con una formación exclusivamente práctica. El sistema educativo orientaba ahora para abrir secciones “modernas”, técnicas o profesionales. Allí se reclutaba la “crema” de los hijos e hijas de la clase obrera, con el fin de convertirse en la generación de obreras y obreros especializados, técnicos, empleados y funcionarios que la sociedad reclamaba. Esa fue la era de la “promoción social” para la escuela.

En el periodo de entre guerras, la escuela se convirtió así en un instrumento esencial en la producción de las fuerzas de trabajo calificado. Pero igualmente, para su selección y su jerarquización, sobre un esquema meritocrático.

Los robots de los años dorados del capitalismo: la ilusión de la igualdad de oportunidades

Tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo experimenta un periodo de crecimiento económico extraordinario. Son conocidos los resultados de la reconstrucción de la segunda post-guerra así como el progreso social arrancado por una parte de la clase obrera que sale políticamente fortalecida de esos cuatro años de conflicto. Pero esta se traduce igualmente en innovaciones tecnológicas pesadas y de largo alcance – electrificación de las líneas férreas, infraestructura portuaria y aérea, autopistas, energía nuclear, telefonía, petroquímica… El trabajo no calificado comienza a sufrir una caída constante por la mecanización de la agricultura y la automatización creciente de las labores repetitivas de la industria. Esos empleos perdidos son fuertemente compensados por la dinámica de crecimiento: Se crearon puestos de trabajo de administración y de servicios, y el desarrollo tecnológico exige obreros cada vez más calificados para la construcción naval, aeronáutica, la energía…

Así, en Bélgica, la agricultura perdió 52% de sus empleos asalariados entre 1953 y 1972. El carbón (-78%) y las canteras (-39%) siguen la misma tendencia. Pero esas pérdidas son ampliamente compensadas por la siderurgia (+10%), la química (+36%), la electrónica y la electrotecnia (+99%), la imprenta (+39%), los bancos (+131%), los talleres (+130%), la administración pública (+39%).

El éxito económico y la evolución de la estructura del mercado de trabajo exigían entonces elevar el nivel general de formación de los trabajadores y había que hacerlo rápido. En la urgencia, lo que había sido en aquel entonces la secundaria de la élite, a saber, la enseñanza general de los ateneos politécnicos y de los liceos, abrió sus puertas – al menos los primeros años – a los niños y niñas de extracción popular.

La época es propicia para la generalización de un discurso sobre la democratización de la enseñanza. Para Leo Collard, ministro belga de la Educación en 1957, «Se trata de hacer que el niño de pueblo, al salir de la única vía de la escuela primaria, encuentre un medio escolar tal que él pueda perseguir sin ningún obstáculo ni barrera cualquier área de estudio que encuentre conforme con sus gustos y que pueda progresar eventualmente sin dificultad».21 En Francia, el Plan Langevin-Wallon proclama desde 1946 que hay que acabar con la meritocracia: «la enseñanza debe ofrecer a todos igualdad de posibilidades de desarrollo, abrir a todos el acceso a la cultura, democratizarse ya no por una selección que aleja del pueblo los más dotados sino a través de la elevación continua del nivel cultural del conjunto de la Nación.» 22.

Pero esos sueños no pudieron resistir la realidad. En verdad, se dejará de «alejar del pueblo los más dotados» con la selección al final de la primaria. Pero esta selección, se hará más tarde. Es decir, al interior mismo de la secundaria. Esto significará la consolidación de una selección negativa, de una selección basada sobre el fracaso escolar. No se orientará más hacia la enseñanza calificando los «mejores elementos» de las clases populares, sino «los estudiantes menos buenos» de la enseñanza general.

Ahora bien, por un sorprendente milagro pedagógico, esta selección continúa siendo una selección basada en el origen social. La sociología — Bourdieu, Passeron — descubre de repente que la escuela se convirtió — al mismo nivel que la herencia y el matrimonio — en una instancia de reproducción, de una generación a otra, de las desigualdades sociales.

Crisis y TIC’s23Nota del Traductor: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) : la escuela mercantil, al servicio de los mercados

Desde finales de los años 80’s, con la entrada del capitalismo mundial en la era de la globalización y de las crisis cíclicas, las demandas del mundo económico en cuanto al sistema de enseñanza experimenta nuevas mutaciones. La escuela es obligada a cambiar con el fin de adaptarse mejor a las demandas de los empleadores.

Tres elementos esenciales marcan esta ruptura, ya muchas veces analizada en estas columnas, que me contento con resumir brevemente a continuación24:

En primer lugar, la globalización ha inducido a una competencia entre los Estados para atraer los inversores, se reduce entonces la carga fiscal sobre los capitales, los ingresos mobiliarios, los altos salarios y los beneficios de las empresas. Así, los márgenes de maniobra presupuestaria del Estado disminuyen, lo cual somete a las políticas de enseñanza a una fuerte ofensiva de austeridad.

En segundo lugar, el traslado de los empleos de la industria hacia los servicios así como el desarrollo tecnológico, inducen en las economías “avanzadas” a una polarización del mercado de trabajo. «Atender el crecimiento más importante de empleos en los puestos de gerencia y a nivel de profesionales y técnicos de más alto nivel, al igual que el empleo en el sector de servicios exige una calificación media o baja».25

Y por último, la inestabilidad económica y el ritmo desenfrenado de la innovación tecnológica, pero sobre todo el carácter anárquico de la economía capitalista, hacen imposible toda política preparatoria en materia de formación y de calificación.

En ese contexto, la mayoría de los empleadores son menos demandantes de calificaciones precisas y puntillosas que de una vaga “empleabilidad”, que debe garantizar las “competencias básicas” y la flexibilidad de las y los trabajadores. Ya habíamos vista antes como la OCDE y su prueba PISA26 sirve precisamente para empujar al sistema educativo hacia este modelo. Nosotros entendemos mejor también, en ese aspecto, el entusiasmo de las autoridades por la concepción educativa27 fundada sobre «el enfoque de competencias».

Para ilustrar esta exigencia de flexibilidad, consideremos por ejemplo el empleo “moderno” de oficina. Al frente de su computadora, el trabajador o la trabajadora debe poder utilizar un programa de procesamiento de texto, una cuenta de correo electrónico, un programa de tablas tipo Excel, una base de conocimientos y un software de diseño, se debe poder responder por teléfono en 2 o 3 lenguas, se debe tener un automóvil para hacer un mandado urgente para el patrón, se debe estar disponible por las noches y los fines de semana… en fin, se espera de este que haga el trabajo (o una parte del trabajo) efectuado en otra época por una oficinista, un operador informático, un telefonista, una diseñadora, un chofer, una secretaria diplomada… y además que esté disponible como un gerente superior. Pero sin tener la calificación de los primeros, ni el salario del último.

Esta adecuación de la enseñanza con las expectativas de los empleadores constituye una de las formas de la “mercantilización” de la escuela, a saber su sumisión al servicio de los mercados. Este movimiento engloba múltiples aspectos: la privatización mercantil de la enseñanza, la inversión privada en actividades de mantenimiento escolar, la competencia entre establecimientos, su gestión gerencial al estilo de la empresa privada, la conquista de la escuela por los anuncios publicitarios y otras especialidades del marketing, etc…

Capitalismo y educación: una relación repleta de contradicciones

Bajo el complejo efecto del desarrollo de las técnicas de producción — vapor, máquina, electricidad, química, mecánica, electrónica, automatización, robótica, informática, comunicación — las funciones de la enseñanza han evolucionado: educar y socializar a niños y niñas, inculcarles amor por la patria y de las instituciones, seleccionar y formar la mano de obra especializada de la cual las empresas necesitan, asegurar la reproducción de las clases sociales de una generación a la otra, asegurar las competencias básicas que deben constituir la base de calificación común de toda y todo trabajador/a, preparar el consumidor a la utilización de los nuevos productos, convertirse en un vector del comercio y un sector de inversión lucrativa.

Para simplificar, hemos presentado cada una de estas funciones como aparecen en una época dada. La imagen es sin duda caricaturesca. Es más exacto considerar que todas esas misiones son presentadas conjuntamente desde que existe la escuela de masas, entonces desde el siglo XIX, pero su importancia relativa ha cambiado al pasar de los años: lo que era el aspecto principal de la escuela en una época en específico, se vuelve secundario en otra época.

Otro matiz se impone. La escuela de la que hemos hablado es el sistema educativo concebido para la instrucción, la educación y la formación de niños y niñas de extracción popular, del proletariado, esta clase que hace vivir al capitalismo vendiéndole su fuerza de trabajo. Pero al lado de esta escuela hay otra. Esa que se encarga de formar a las élites sociales, los futuros dirigentes de las empresas y del Estado. Ahora bien, cuando decimos que esta segunda escuela está “al lado” de la primera, hay que entenderlo de manera puramente teórica. En realidad, sucede frecuentemente que esos dos sistemas de enseñanza se entremezclan durante algún tiempo o en ciertos lugares. Aunque por la dinámica de la segregación social entre los establecimientos escolares, la mecánica compleja de las redes y las conexiones, las clases sociales y los destinos sociales quedan claramente separados, ocurre sin embargo que ricos y pobres, clases medias y clases populares, clases medias y clases burguesas, se encuentran y reencuentran en los mismos pupitres de la escuela.

Tercer matiz: uno puede quedar con la impresión, con este sucinto recuento histórico, que las necesidades del sistema — por tanto de las clases dominantes — serían uniformes. En verdad, el capital y los patrones son múltiples. Su sed común de generar ganancias genera tanta oposición y competencia entre ellos como unidad para combatir y dominar el mundo de trabajo.

Todo esto no deja de suscitar contradicciones, que estuvieron en el corazón de los debates educativos.

Hay, por ejemplo, contradicciones entre las concepciones que prevalecen para la educación de élites y la del pueblo. «La escuela burguesa, decía Anatole Lounatcharski, se debate entre el ideal individualista en el cual reina la ley de la selva, y el ideal del hombre disciplinado, alias esclavo, y no se puede desembarazar de esto»28 ¿Cómo conciliar en un mismo sistema de enseñanza, la educación de los valores fundamentales que reclama la burguesía para sus propios hijos — libertad individual, seguridad y emprendimiento personal — con la necesidad de inculcar a los futuros trabajadores valores como la disciplina en el trabajo, la obediencia, la modestia en las aspiraciones sociales?

También puede haber contradicciones entre los intereses económicos y las necesidades políticas. ¿Cómo dar suficiente importancia a la educación ideológica y a la socialización de la ciudadanía, tan necesarias para el control político del sistema, ahora que éste deberá hacerse en detrimento de la calificación profesional, tan vital para la competitividad? ¿Y cómo llevar a todos los trabajadores a un alto nivel de conocimiento y de tecnicidad reproduciendo una jerarquía en el seno mismo de la mano de obra?

Aún otra contradicción entre las necesidades a corto y largo plazo: -¿Hay que favorecer la explotabilidad inmediata de la mano de obra o su adaptabilidad?

Los intereses colectivos de las clases poseedoras pueden parecer a veces opuestas a los intereses particulares de las familias que la componen: la burguesía belga contemporánea puede desear con toda su fuerza una mejor escuela para las clases populares (porque necesita su formación en términos de mano de obra y de la paz social), pero ninguna familia burguesa particular está dispuesta a sacrificarse y abandonar los privilegios que goza en el mercado escolar.

Y sobre todo, ¡no mucha instrucción!

Por encima de todas las contradicciones entre las diversas funciones del sistema educativo burgués, hay que tomar conciencia de otras necesidades importantes, de otros intereses vitales de las clases dominantes, que se oponen diametralmente a los progresos de la escolarización.

Si el capitalismo necesita que su sistema de enseñanza le provea trabajadoras/es y ciudadanas/os adaptados a su economía, no está dispuesto, sin embargo, a realizar gastos excesivos. «¿Invertir en educación? De acuerdo, pero sólo lo necesario.»

El freno al desarrollo del sistema educativo puede ser parte también de una voluntad política que busca limitar estrictamente el rol del Estado. La burguesía necesita del aparato del Estado para asentar y proteger su dominación así como para regular la sociedad en el plano económico, social y político. Pero tiene necesidad sobre todo de espacios de libertad para desarrollar su comercio y su industria. He ahí en qué términos el belga De Brockére se oponía, en 1859, a la instrucción obligatoria: «Si ustedes obligan al padre de familia a enviar desde la mañana a su hijo a la escuela, usted no puede obligarlo a enviar al joven a pasar hambre, deben garantizarle al menos un trozo de pan; antes de poder ejercer la inteligencia, hay que comenzar a alimentar al cuerpo. Ahora bien, eso sería socialismo, comunismo, y yo no quiero eso de ninguna manera.»29

Y luego, el temor a que falte mano de obra puede convertirse también en el temor al exceso de instrucción. En tanto el niño frecuenta la escuela, este no está disponible en el mercado laboral. Esta verdad tan simple fue, en la mayoría de los países capitalistas modernos, el freno principal a la introducción de la enseñanza primaria obligatoria en el siglo XIX. El capitalismo en expansión reclamaba niños para sus fábricas y minas. No faltó tampoco en Bélgica, donde las puertas de las escuelas estuvieran cerradas por mucho tiempo a estos niños.

Pero sobre todo, a los ojos de las clases dominantes, el exceso de enseñanza y de saber puede representar grandes peligros para el orden establecido. ¿La escolarización no va a hacer nacer, en la voluntad de los trabajadores, «aspiraciones descabelladas»?

En 1816, el clarividente ministro francés Guizot estimaba que «la ignorancia hace al pueblo turbulento y feroz, ésta se convierte en un instrumento a disposición de los ávidos rebeldes que pueden aprovecharse de este instrumento terrible (…) Entonces se manifiestan, en las clases populares, ese disgusto por su situación, esa sed de cambio, esta avidez desatinada que nada puede contener ni satisfacer.»30 Pero treinta años más tarde, después de la revolución de 1848, Adolphe Thiers, el futuro verdugo de la Comuna, enfatizaba que son «los obreros más instruidos y que ganan mejor lo que son a la vez los más desordenados en sus costumbres y los más peligrosos para la paz pública.»31

En Bélgica, Charles Woeste, el presidente del partido católico compartía estos mismos temores en 1908, cuando intervenía en la Cámara para intentar oponerse a la ineluctable enseñanza obligatoria: «Nosotros queremos preservar la inteligencia y el espíritu de nuestros niños contra el contagio de doctrinas malas; tenemos miedo de su envenenamiento».32 Y cuando Guillermo II quiso modernizar el sistema escolar alemán, los consejeros le advertían: «Su majestad, usted se arriesga a cometer un enorme error. De las escuelas profesionales saldrán sin duda mejores especialistas pero peores personas para la corona».33

Todo el tiempo la burguesía ha buscado así limitar el acceso de la clase obrera a la enseñanza, porque, como bien lo dice Bernard Charlot, «la calificación le da fuerza al obrero para reivindicar un mejor salario y condiciones de trabajo, y alimenta aspiraciones sociales y políticas de la clase obrera.»34

Esta última contradicción toma una forma específica tratándose de la formación técnica de los futuros trabajadores.

Desde la mitad del siglo XIX, numerosos autores como Karl Marx anunciaron que la era del maquinismo y de la gran industria iba a acarrear la necesidad de una mano de obra mucho más polivalente. Desde un punto de vista estrictamente técnico y económico, sería del interés de los industriales disponer de trabajadores que tengan una visión de conjunto del proceso de producción, sobre su integración en la producción global, capaces de reaccionar ante situaciones imprevistas con la inteligencia necesaria.

A principios del siglo XIX, las tecnologías de la producción conocieron un desarrollo extraordinario. A veces esos progresos han traído consigo nuevas necesidades en materia de calificaciones en masa — en la electricidad y la mecánica de los años 1900 a 1940 o en la electrónica en la época de oro de la segunda postguerra. A veces, al contrario, han inducido a una descalificación del trabajo — con el maquinismo de principios del siglo XIX o con las tecnologías de la información y de la comunicación de hoy. Puede llegar a pasar, según la época, el lugar, los sectores, que el capitalismo por sí mismo exprese el deseo de una formación técnica más desarrollada.

Pero jamás se ha esforzado en el sentido de buscar una verdadera enseñanza politécnica, ya que la juzga inútil y peligrosa.

Inútil porque las necesidades a corto plazo en cuanto a formación técnica han sido siempre de mano de obra especializada (electricistas, mecánicos, técnicos en electrónica…) A largo plazo el capitalismo podría sin lugar a dudas encontrar su interés en una formación politécnica, pero la esencia misma del capitalismo está en circunscribir sus decisiones dentro de un horizonte que sólo contempla los rendimientos a corto plazo

Una formación politécnica es fundamentalmente peligrosa para el sistema: porque abre la puerta a una comprensión del mundo, revelando la influencia de las transformaciones técnicas sobre la evolución de la sociedad; sensibiliza a los jóvenes, desarrolla su sentido crítico, su capacidad de comprender el medio tecnológico y las revoluciones económicas y sociales de las cuales es un portador potencial.

Es por eso, que a pesar de algunas tentativas tímidas de introducción a cursos de tecnología para todos, la relación escolar con la técnica ha sido muchas veces reducida al manejo pasivo de las herramientas y se ha confinado a las carreras de relegación. El acto productivo se encuentra estigmatizado como “vulgar”, reservado a quienes no habrán tenido éxito en las “nobles” carreras de prestigio. Sólo algunas élites universitarias tienen derecho a una formación “politécnica”, que resulta esencialmente teórica, pero que permite a los futuros dirigentes de dar un vistazo de conjunto sobre el proceso de producción. Estos le sacan provecho para asegurar su dominación de clase.

He aquí el por qué, «la clase burguesa no tiene los medios ni el deseo de darle al pueblo una educación verdadera» (Karl Marx).35

Fuente: https://www.skolo.org/es/2013/08/14/la-escuela-y-el-capital-200-anos-de-conmociones-y-contradicciones/

Users Today : 17

Users Today : 17 Total Users : 35460370

Total Users : 35460370 Views Today : 24

Views Today : 24 Total views : 3419124

Total views : 3419124