Noticia/17 septiembre 2020/https://www.bbc.com/

Ante la amenaza de una enfermedad transmitida por el aire, potencialmente mortal y aún sin el desarrollo de una vacuna, ¿cómo garantizar el regreso a clase de los niños de forma segura? Este actual dilema también fue enfrentado hace un siglo, cuando la tuberculosis era un mal devastador.

A finales del siglo XIX, esta enfermedad bacteriana mató a uno de cada siete ciudadanos en Europa y Estados Unidos, según datos de los Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC). La vacuna se elaboró en 1921, pero pasarían muchos años antes de que fuera ampliamente adoptada en todo el mundo.

Para proteger a los niños en las escuelas, una solución fue utilizar los espacios abiertos como aulas: con pizarras y escritorios portátiles, los estudiantes y maestros ocuparon jardines y utilizaron la observación de la naturaleza para aprender sobre ciencia, arte o geografía, por ejemplo.

Las llamadas «escuelas al aire libre» surgieron en Alemania y Bélgica en 1904, y el movimiento avanzó en las décadas siguientes, hasta el punto de ser el tema, en 1922, del I Congreso Internacional de Escuelas al Aire Libre, en París.

También inspiró acciones en EE.UU., Cuando, en 1907, dos médicos de Rhode Island sugirieron abrir escuelas en áreas abiertas, según el diario The New York Times.

Con el éxito de la iniciativa (ya que allí ningún niño se enfermó de tuberculosis), en los dos años siguientes se crearon en el país 65 escuelas más de este tipo, en predios vacíos, techos de edificios e incluso transbordadores abandonados.

En Brasil también se incorporó la idea, aunque hay pocos registros sobre el tema, pero el investigador André Dalben encontró historias sobre escuelas de este tipo desde 1916 en Campos de Goytacazes, Angra dos Reis y Manaus y, más tarde, la llamada Escuela Débeis, en Quinta da Boa Vista, en Río de Janeiro, entre 1927 y 1930.

«La tuberculosis era una gran preocupación, junto con otras enfermedades infantiles, como la anemia y la desnutrición. En general, las escuelas atendían a los niños de familias pobres, lo que muestra una tendencia hacia la higiene: ya que se pensaba que sus organismos eran más enfermos», explica Dalben a BBC News Brasil.

La idea, dice, era sacar a estos niños de lugares insalubres, como viviendas superpobladas, y ponerlos en contacto con la naturaleza, con la intención de fortalecer su sistema inmunológico.

Uno de los programas más duraderos fue el de la Escuela de Aplicación al Aire Libre (EAAL), que operó en el Parque da Agua Branca, al oeste de Sao Paulo, entre 1939 y la década de 1950, cuando la escuela se trasladó a un edificio cercano, en Barrio Lapa.

EAAL fue estudiado por Dalben, ahora profesor de la Universidad Federal de Sao Paulo, en su posdoctorado en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo.

La escuela de Sao Paulo no encajaba en el perfil de las demás: enseñó a estudiantes de familias influyentes de clase media de esa ciudad que vivían cerca del Parque da Agua Branca, en áreas que ahora albergan barrios como Pompeia y Perdizes.

Dalben explica que la escuela, que contaba con un alumnado de 350, fue considerada un modelo por la administración del estado de Sao Paulo y tenía un plan de estudios diferente e incluso una lista de espera para las plazas.

«Pero no sé cómo era el día a día en la escuela. Se me acercaron algunos exalumnos, hoy en sus 80, que dijeron que tenían maestros muy estrictos. Así que quizás en la práctica no sería muy distinta a las demás.»

Contacto con la naturaleza y protagonismo de los alumnos

Además del control de la tuberculosis, el modelo de escuelas al aire libre floreció en el período entre las guerras mundiales, época de auge de nuevos ideales de sociedad y educación, dice a BBC News Brasil Diana Vidal, profesora de Historia de la Educación en la Facultad de Educación en la Universidad de Sao Paulo (USP).

«Hubo un debate entre los educadores contra la experiencia escolar del pasado, con miras a crear una que fuera más amigable, promoviendo la defensa de la democracia, para crear una generación más pacífica y solidaria».

Aunque el ideal no se materializó – poco después llegaría la Segunda Guerra Mundial – Vidal explica que esta fue la semilla para la defensa de una enseñanza más cercana a la naturaleza, con protagonismo juvenil, que comprometiera a los niños en proyectos prácticos, combinando actividades físicas, desarrollo intelectual y emocional y tenía al maestro como mediador, en lugar de solo un proveedor de contenido.

Son ideas que se mantienen vigentes (y no siempre puestas en práctica) en la educación actual.

Derechos de autor de la imagenREVISTA BRASILEIRA DE ED FÍSICA

Derechos de autor de la imagenREVISTA BRASILEIRA DE ED FÍSICAAndré Dalben dice que las escuelas al aire libre de principios del siglo XX ya eran llamadas un «cometa médico-pedagógico», que terminó casi desapareciendo en las décadas de 1950 y 1960.

Primero, porque las enfermedades infecciosas han dejado (al menos hasta este año) de ser tan devastadoras, dice Dalben. Luego, explica Diana Vidal, porque prevaleció el modelo de escuela similar al estilo del régimen de fábrica, que implementa horarios fijos de llegada y salida y trata de acomodar al mayor número posible de alumnos dentro de un espacio físico, con el fin de optimizar recursos y gastos.

Parques, plazas y clubes

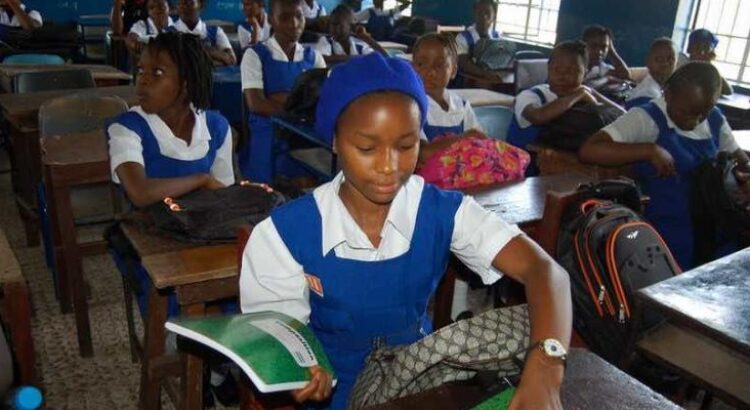

Diana Vidal se fijó en las escuelas al aire libre del pasado cuando vio imágenes del regreso a la escuela en Manaus, a principios de agosto, con niños pequeños con mascarillas y sentados en un aula con separadores acrílicos entre ellos.

«Quizás estamos tan apegados a las soluciones empresariales, diseñadas para adultos trabajadores, que no podemos reconocer la insuficiencia de estas medidas para los estudiantes en los primeros años de la educación básica», escribió Vidal en un artículo en el periódico de la USP.

Por otro lado, afirma, «al poner a los niños en mayor contacto con la naturaleza, se crea una discusión sobre las prácticas de enseñanza. (…) Empiezan a explorar otros espacios en la experiencia educativa – con nuevos contenidos y nuevas relaciones «.

Además, los estudios hasta el momento indican que la proliferación del nuevo coronavirus es mucho menor en espacios abiertos y ventilados naturalmente.

«El virus termina diluido infinitamente al aire libre», dijo a la BBC en mayo la profesora de epidemiología Erin Bromage de la Universidad de Massachusetts en Dartmouth, EE.UU. «Entonces, cuando una persona enferma exhala, los gérmenes se disipan muy rápidamente».

Pero, en la práctica, ¿cómo trasladar la escuela al espacio exterior, principalmente en las grandes ciudades, con pocas áreas libres disponibles?

En agosto, la organización brasileña de derechos del niño Alana lanzó, con base en las directrices de la Sociedad Brasileña de Pediatría y la Unión de Directores de Educación Municipal (Undime), un documento con sugerencias para el uso de los espacios públicos para reanudar las clases presenciales.

El texto sostiene que, si bien el tiempo para regresar a las escuelas debe ser definido por las autoridades de salud, la forma en que esto ocurrirá también debe ser discutida por las autoridades que administran las instalaciones públicas de la ciudad, como parques y plazas.

Derechos de autor de la imagenREVISTA BRASILEIRA DE ED FÍSICA

Derechos de autor de la imagenREVISTA BRASILEIRA DE ED FÍSICAEntre las sugerencias se encuentra la creación de salas temporales en parques, plazas y clubes, dirigidas principalmente a los más pequeños, con el fin de liberar más espacio interno de la escuela para programar el regreso a la escuela de niños mayores y adolescentes.

También sugiere el uso de mesas de picnic o poda de árboles para crear bancos de madera, asociados con materiales livianos (como rotafolios y tableros con sujetapapeles) traídos de la escuela.

Un obstáculo importante, dice el documento, es que solo el 40% de los centros preescolares del país tienen áreas de juego y solo el 25% tienen áreas verdes. E incluso antes de la pandemia, el contacto de muchos niños con la naturaleza ya era raro o insuficiente, un contacto que podría ayudar a promover una infancia más rica, más creativa y más saludable.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESPara André Dalben, las escuelas al aire libre del pasado son una inspiración para repensar la arquitectura de las escuelas de hoy. «Cuando comencé a investigar esto, estaba enfocado en la educación ambiental infantil, (como solución) para que esta educación no tuviera que ser un contenido único, sino que pasara por todas las disciplinas. Y ahora también está la pandemia», dice.

«Podemos pensar en las escuelas junto con las ciudades en su conjunto, con más uso de parques y espacios públicos. No vamos a seguir las mismas líneas que la escuela al aire libre del pasado, pero las vamos a reinterpretar».

De California a Cachemira

Al mismo tiempo, desde regiones ricas y desarrolladas hasta áreas más pobres y conflictivas, el uso de espacios abiertos se ha discutido en diferentes partes del mundo.

En los EE.UU., La organización Green Schoolyards (escuelas verdes) creó la Iniciativa Nacional de Aprendizaje al Aire Libre, recopilando estrategias que están siendo adoptadas por las escuelas estadounidenses.

Una de ellas, en California, instaló pizarras portátiles, filtros de agua potable y bloques de heno rectangulares en el patio, que sirven tanto de banco para sentarse como de bloques gigantes para jugar o compartir espacios.

Dinamarca también creó un portal con propuestas de «educación fuera del aula» en medio de la pandemia. Una de las estrategias es mantener a los niños en grupos pequeños durante todo el día, evitando el contacto entre ellos y haciendo un mayor uso de los espacios externos de cada escuela.

En la conflictiva y vulnerable región de Cachemira, ubicada en la frontera entre India, China y Pakistán, otra iniciativa ha llamado la atención. Los niños estudian al aire libre, incluso en condiciones climáticas impredecibles, ya que el «nuevo salón de clases» está al pie de la cordillera del Himalaya.

Los estudiantes y maestros usan máscaras protectoras y pueden instalar carpas para cubrirse, pero toman clases incluso bajo la lluvia.

Diana Vidal, de la USP, dice que todavía ve pocas discusiones sobre el tema en Brasil, pero ve las experiencias pasadas como un tubo de ensayo, para fomentar el debate público.

«A medida que se fueron consolidando los modelos de escuela, también se naturalizaron y nos olvidamos de otras posibilidades», dice Vidal.

Incluida la posibilidad de obviar, cuando sea posible, el aula física.

«El exterior no tiene por qué ser solo para las famosas excursiones escolares. Nos veremos obligados a utilizar el exterior, que es mucho mejor que el cerrado. Es una invitación a pensar en cómo aprovechar mejor los espacios que tenemos«.

Fuente e imagen tomadas de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-54070581

Users Today : 35

Users Today : 35 Total Users : 35460492

Total Users : 35460492 Views Today : 62

Views Today : 62 Total views : 3419357

Total views : 3419357