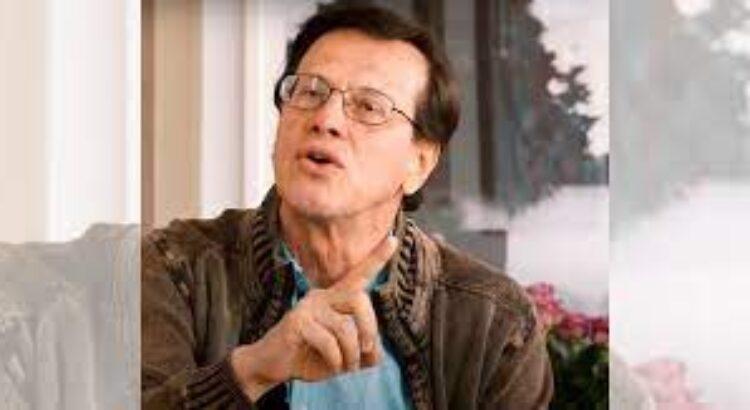

abio Arias es el nuevo presidente de la CUT. Aquí reproducimos esta entrevista cortesía del Semanario Virtual Caja de Herramientas de la Corporación Viva la Ciudadanía.

Por Álvaro Ortiz Ramos, Editor Semanario Virtual Caja de Herramientas

Tras las elecciones del pasado 26 de mayo, la Central Unitaria de Trabajadores – CUT eligió su nuevo Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2023 – 2027, que estará a cargo de la representación de los trabajadores afiliados en los diferentes espacios donde tiene presencia la Central.

El cuyabro –nació en Armenia, Quindío– Fabio Arias Giraldo, fue elegido presidente de una de las más grandes e importantes organizaciones sindicales del país fundada en 1986.

Fabio Arias es Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del Comité Ejecutivo de la CUT por varios periodos, ex presidente nacional del Sindicato del Sena, Sindesena. Además, ha sido representante de los trabajadores por la CUT en la Comisión Nacional de Concertación y en la Conferencia Internacional de la OIT, delegado de la CUT ante la Confederación Sindical Internacional, CSI y la Confederación Sindical de las Américas, CSA. También ha sido miembro del Consejo Directivo Nacional de Sena y comentarista en programas de opinión.

Arias dialogó con el Semanario Virtual Caja de Herramientas acerca de sus expectativas como presidente de la CUT, sobre la reforma laboral, sobre la paz y los diálogos con el ELN, entre otras cosas.

Puedes leer:

¿Quién es Fabio Arias?

Fabio Arias es un dirigente sindical que nació como tal en el sindicato del Sena por allá a principio de los años ochenta. Fui presidente nacional de ese sindicato. Allí aprendí todos los intrilingües de lo que es una organización sindical y más o menos su propio ajetreo.

¿Cómo se dio su paso a la CUT?

Yo fui despedido del Sena, que era donde trabajaba –trabajé como 15 años allá– alrededor de unas huelgas que hicimos, ya una vez ganada la ley de iniciativa popular por la cual derrotamos la privatización del Sena con los decretos que hizo César Gaviria al amparo de la Constitución del año 91. La Constitución del 91 tiene una serie de venenos tenaces, uno de esos fue darle facultades extraordinarias y amplias al presidente de la república para que privatizara entidades, privatizó 64 de un sólo jalón, entre esas estaba el Sena. Producto de ese trabajo, hicimos algo que se llamó el Comité Nacional pro-Defensa del Sena, logramos hacer una ley de iniciativa popular –la primera que se ha hecho en el país con base en la Constitución– y, posteriormente, a pesar de que ganamos la ley de iniciativa popular, la administración –que era típicamente neoliberal–, siguió cerrando centros de formación profesional.

Nosotros nos opusimos al cierre de 17 centros, hicimos una huelga y nos despidieron a cuatro personas del Comité pro-Defensa por esa huelga. Entonces de ahí salí y obviamente que ya me quedaba muy difícil buscar empleos o en el sector público o en el sector privado y evidentemente me fue muy difícil. Entonces le seguí apostando más bien al sindicalismo. Se me dio la oportunidad de encabezar una lista para el Comité Ejecutivo de la CUT, la encabecé, logré salir y ahí sigo. Eso fue en el año 98.

¿Cuáles son sus expectativas como nuevo presidente de la CUT?

La expectativa que yo tengo en la CUT es contribuir, obviamente desde mi posición de presidente, a que la política que hoy viene desarrollando la CUT se consolide. Y eso pueda representar un fortalecimiento real y material de la afiliación sindical. Para mí esa es la expectativa más importante que tengo. Lo digo porque la política de hoy, que es una política alrededor de un gobierno del cambio, donde evidentemente los temas de la estigmatización y la persecución abierta y desembozada, que hacían los gobiernos y les permitía obviamente a los empresarios profundizar en esa persecución, pues limitaba mucho las posibilidades de crecimiento. Yo aspiro que en estos cuatro años se pueda consolidar un ambiente político propicio para que no haya más estigmatización y se pueda controlar al empresariado desde el Ministerio del Trabajo y eso nos permita a nosotros un mejor ambiente para que la gente se afilie a los sindicatos y podamos salir de esa marginalidad en que estamos de afiliación sindical.

Se cae la reforma laboral que ustedes apoyaban ¿cuál es el paso a seguir?

Primero volverla a presentar. Es decir, nosotros creemos que, si bien es cierto se cayó porque no hubo un ambiente político propicio para eso, creo que estamos obligados a persistir en eso. Por más –ahí sí como se dice– difícil que esté el ambiente, inclusive se puede agriar más. Pero es un punto de contradicción con el empresariado, con los partidos del establecimiento neoliberal, con los partidos de la extrema derecha, que evidentemente lo más conveniente es que se vuelva a presentar. Porque se vuelven un punto de diferencia entre lo que es el gobierno del cambio y lo que son los viejos poderes y las viejas castas neoliberales que en el país existen.

Entonces para nosotros es eso.

Y se vuelve una oportunidad para movilizar a la población en ese sentido. Políticamente puede ser muy bien aprovechable en el sentido de que en el horizonte muy próximo están las elecciones territoriales del 29 de octubre. Este va a ser entonces un buen escenario político para mover obviamente al electorado hacia respaldar el cambio y, obviamente enrostrarles a estos señores que sus políticas son absolutamente contrarias a lo que definió el pueblo colombiano desde que eligió a Gustavo Petro.

¿Cuál es la posición de la CUT frente a los diálogos con el ELN? ¿Los apoyan?

La CUT desde que nació, nació con una consiga general que dice: solución política negociada del conflicto armado. Esa es una expresión que más o menos muestra cual ha sido la posición histórica de la CUT, sobre el tema del conflicto armado en Colombia: solución política. Es decir, diálogos y negociación.

Entonces esta negociación con el ELN también la estamos respaldando. Nos hemos llenado de mucho optimismo en esta negociación, con el acuerdo sobre el cese bilateral al fuego y obviamente la política de participación nacional que se desprende también de ese acuerdo, nos parecen cosas muy buenas.

Pero debo decir que –ya una afirmación aquí muy particular– creo que esta es una oportunidad histórica que tiene el ELN para verdaderamente hacer una buena negociación con el gobierno y desatar ese largo periodo de conflicto que obviamente se volvió anacrónico en el planeta y debe ser resuelto lo más pronto posible.

¿Qué espera la CUT del gobierno?

Pues que mantenga en alto su programa de gobierno, que lo pueda ejecutar. Nosotros contribuiremos en uno y otro sentido, a que lo mantenga y a que lo pueda ejecutar. Y en todas las ejecutorias nosotros aspiramos a que el gobierno piense y tenga en cuenta que el movimiento sindical es un aliado de él y que podamos desarrollar de manera conjunta muchas acciones.

Tenemos algunas observaciones sobre el gobierno, pero obviamente que esas son marginales frente a lo que nosotros aspiramos que es. Esperamos es que haga más, por supuesto, pero que lo haga de manera más eficaz, de manera más oportuna. La paquidermia burocrática del estado es una cuestión bastante lenta, que también está afectando ya al gobierno. A este gobierno lo está afectando, y creo que el gobierno debería revisar exactamente cómo hace que sus operadores sean mucho más diligentes y oportunos en la ejecución, inclusive presupuestal, que ya hay retrasos frente a eso y cuando no pocas –hay sí como se dice– negligencias. Pero lo otro es que tiene que sacar a toda esa casta de la tecnocracia neoliberal de todos los partidos políticos del establecimiento neoliberal y muy especialmente a los de la extrema derecha que no dejan hacer nada.

Acompañaremos las propuestas que verdaderamente generen cambio. Para nosotros es la movilización social, el respaldo a ellos, tener una mejor interlocución con el gobierno directamente que a veces no la tenemos. Y creo que en esas condiciones podríamos avanzar ambos.

¿La CUT goza de buena salud? ¿No tienen conflictos internos?

La CUT es una central pluralista, por tal motivo siempre tendrá contradicciones y debates internos, eso es apenas lógico y normal. Lo vemos es como, más bien como un factor positivo para que la CUT pueda dimensionar qué hacer y qué no hacer. No basta en que hay algunos unos sectores –obviamente– que están muy contrariados con el gobierno, digamos que el mayor problema que tiene hoy la CUT –si es que es un problema– es un pequeño sector que sigue pensando que no se puede respaldar a ningún gobierno, que, si se le puede hacer oposición a los gobiernos, pero que desde la autonomía y la independencia no se puede respaldar un gobierno. Eso es absolutamente absurdo, pero además absolutamente inoportuno e inconveniente. No puede ser que alguien empieza –hay si como se dice– a definir políticas contrarias al modelo neoliberal, lo que yo llamaría la inflexión en la aplicación del modelo neoliberal, uno no contribuya a que eso suceda. El movimiento sindical en general y los trabajadores vinimos fue a transformar y a cambiar el mundo, eso es lo que siempre nos hemos dicho. Aquí hay oportunidad pues pa´ cambiarlo un pedacito. Pero no podemos renunciar a ese pedacito ni de riesgos.

¿Cómo quisiera Fabio Arias ser recordado?

Como una persona que contribuyó a la transformación y al cambio. ¡No más!

Un mensaje para la ciudadanía, para el sector sindical.

Que acompañemos de forma…con compromiso, con iniciativas, todas las actividades progresivas que este gobierno está desarrollando y que no dudemos un minuto en su respaldo y en su acompañamiento en las calles, porque al final esto se va a resolver nuevamente en las calles.

Usted es ingeniero químico y fue docente ¿no extraña volver a serlo? ¿no quisiera volver a la docencia?

Nooooo, para nada. Yo me siento muy bien en este…yo le digo a muchos compañeros: hace 25 años me extravié en el mundo de las actividades políticas y sociales, porque no son solamente sindicales o sociales sino también políticas, y creo ya no voy a renunciar jamás a eso. Me parece que he encontrado el momento en el que me siento mejor que en cualquier otra parte y ahora que soy presidente mejor… ja ja ja ja ja…

Esta entrevista fue publicada en la Edición 831 – Semana del 1º al 7 de julio de 2023 del Semanario Caja de Herramientas de la Corporación Viva La Ciudadanía.

Fuente: https://ail.ens.org.co/entrevistas/no-mas-estigmatizacion-al-sindicalismo-fabio-arias-nuevo-presidente-de-la-cut/

Users Today : 61

Users Today : 61 Total Users : 35415173

Total Users : 35415173 Views Today : 70

Views Today : 70 Total views : 3348111

Total views : 3348111